综合新闻

综合新闻

“致远七期”毕业生张怡然在Nature发表一作论文,揭示双层石墨烯超导新机制

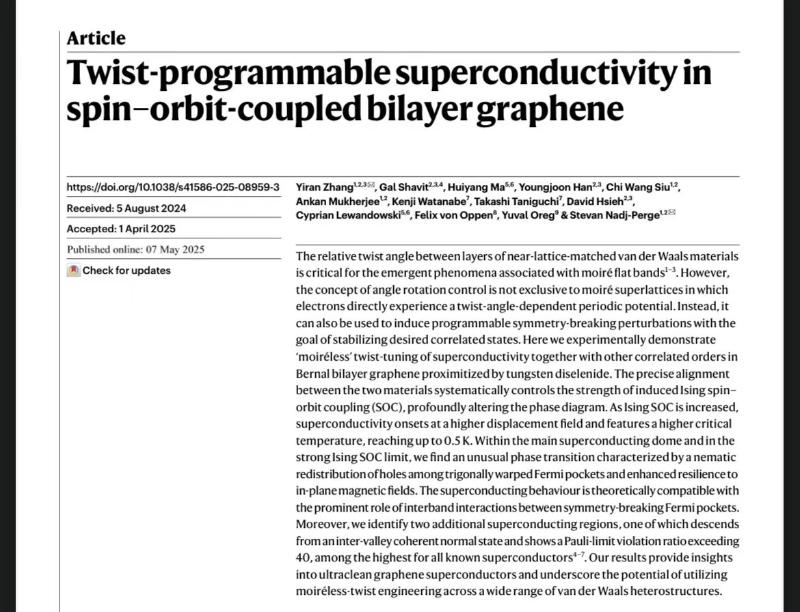

2025年5月7日,上海交通大学首届致远荣誉计划、“致远七期”(2018届)物理学方向毕业生张怡然,作为第一作者,在国际顶尖学术期刊Nature上发表了题为“Twist-programmable superconductivity in spin–orbit-coupled bilayer graphene”的研究论文。2022年-2023年,张怡然曾先后在Science和Nature上发表一作论文;2024年,他取得加州理工学院博士学位,目前正在哈佛大学进行博士后研究。

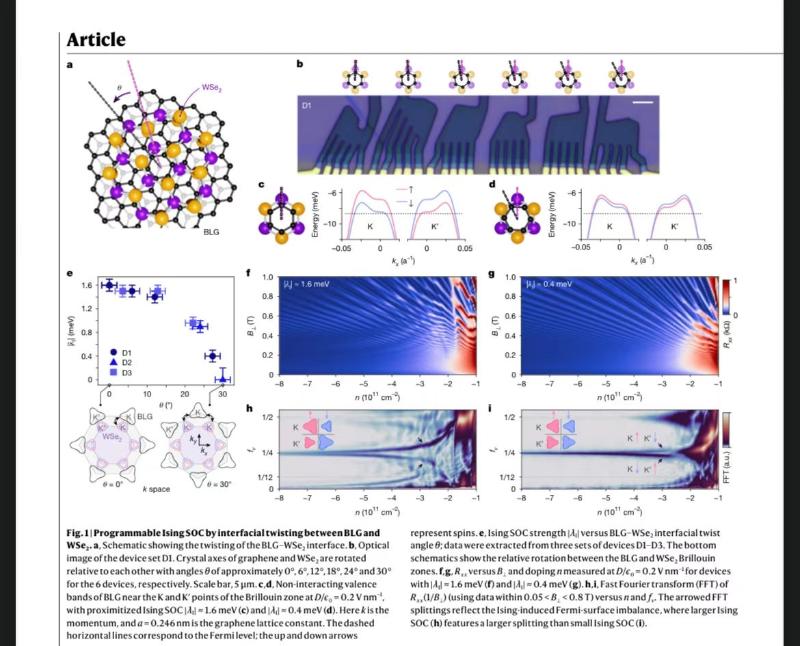

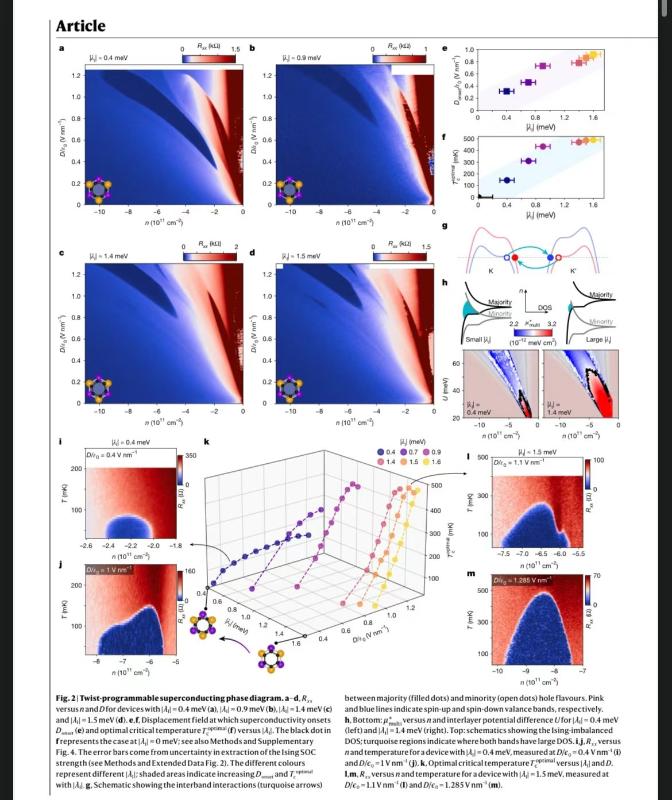

张怡然及其团队通过在Bernal堆叠的双层石墨烯上引入二硒化钨(WSe₂),利用近邻效应诱导出强Ising型自旋轨道耦合。实验结果显示,这种异质结构的超导转变温度(Tc)提升至0.5 K,比传统双层石墨烯超导体高出一个数量级。此外,超导态在相图中占据更广的区间,且不再依赖面内磁场的存在,表明Ising自旋轨道耦合对库珀配对的稳定性起到了关键作用。

研究团队首次观察到超导相图在电位移场下的强非对称性,并通过精确控制双层石墨烯与WSe₂的扭转角度,实现了“无摩尔纹”的超导编控能力。这意味着超导性能可以通过扭转角度的调整按需设计,为超导器件的定制化开发提供了新范式。

在强自旋轨道耦合条件下,团队发现了一个全新的超导区域,其Pauli极限违反比超过40,远高于传统超导材料的典型值(通常≤2)。这一现象暗示了该体系中可能存在非常规配对机制,如自旋三重态或拓扑保护态,为探索高温超导机理提供了重要线索。此外,研究还揭示了超导态与正常态之间的复杂竞争关系。在特定参数区间,超导态从能谷相干态中衍生而出,理论模型证实了对称性破缺费米面的带间相互作用主导了超导行为,为理解强关联电子体系中的超导起源开辟了新途径。

张怡然表示:“这项研究首次实现了通过扭转角编程调控超导性,证明了石墨烯异质结构在量子材料设计中的巨大潜力。”这一成果的潜在应用前景广阔,包括开发高度可调的超导器件、探索拓扑量子计算的可能性。石墨烯超导器件的稳定性和可调性使其在低能耗电子器件和量子比特领域具有重要价值,而强自旋轨道耦合与非常规超导的结合可能为马约拉纳费米子的研究提供新的材料平台。

这项研究在石墨烯超导领域取得了重大突破,不仅揭示了自旋轨道耦合对超导性能的调控机制,还发现了远超传统超导材料的Pauli极限违反现象,为未来高温超导器件和拓扑量子计算的发展提供了全新的研究方向。随着进一步的研究,石墨烯基超导材料有望在量子计算、能源传输和精密测量等领域发挥重要作用,推动科学和技术的新一轮革新。

张怡然本科期间就展现出对物理学的浓厚兴趣。大二时,他便加入上海交大物理与天文学院的实验室,从事二维材料的相关研究。此后,他通过层层选拔参加了加州理工学院的高竞争性暑期本科生研究学者项目(SURF),接受了前沿的科研训练,打下了坚实的科研基础。本科毕业后,他赴加州理工学院攻读博士学位,专注于扭转魔角石墨烯以及本征石墨烯中强关联和超导的量子输运测量,其系统性工作成果已多次发表于Science、Nature等顶尖期刊。

本项研究作为张怡然博士阶段工作的重要组成部分,历时两年,合作实验团队汇聚了加州理工学院、德国柏林自由大学等国际顶尖机构,理论工作更得到柏林自由大学Felix von Oppen教授及魏茨曼科学研究所Yuval Oreg教授等凝聚态物理权威的深度参与。