综合新闻

综合新闻

陈丕燊教授做客第22期李政道讲座分享黑洞信息悖论与AnaBHEL实验

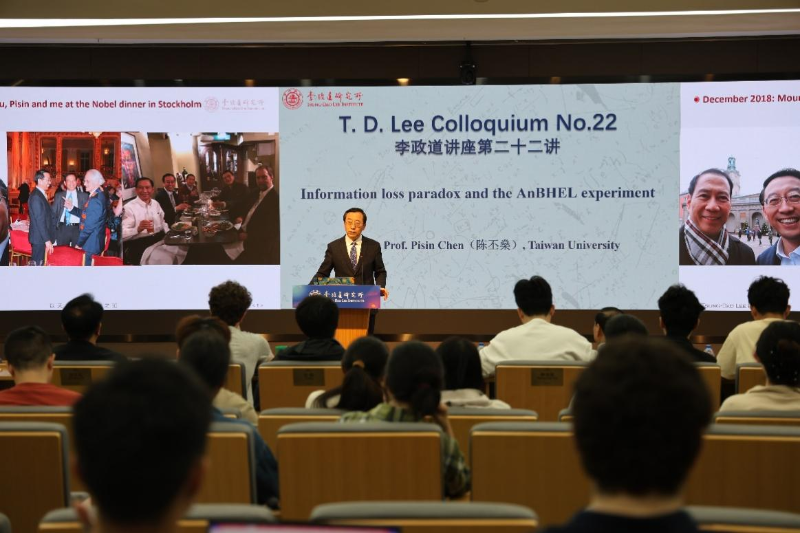

近日,李政道研究所特邀台湾大学陈丕燊教授(Pisin Chen)做客第二十二期李政道讲座,以“黑洞信息悖论与AnaBHEL实验”为题,带来了一场精彩的前沿学术报告。中国科学院院士、李政道研究所所长张杰,李政道讲席教授何小刚,特聘学者、李政道研究所副所长刘江来等90余位师生现场参会。讲座通过线上平台进行实时直播,吸引了海内外逾2100余人次观看。本次讲座由张杰主持。

讲座中,陈丕燊首先介绍了基于欧几里得路径积分方法,其团队揭示了黑洞蒸发过程中存在量子隧穿效应,导致不同时空几何路径的叠加和多历史演化。这一发现颠覆了传统单一演化路径的假设,并推导出修正后的黑洞纠缠熵Page曲线——其熵的转折点(Page时间)向黑洞蒸发终点移动。该修正后的模型显示,黑洞蒸发后期的熵值可能突破经典贝肯斯坦-霍金熵的界限,暗示信息可能通过辐射的量子纠缠属性(如“量子极值面”编码机制)逃逸,为信息守恒提供了关键理论支持。此外,为突破天文观测的局限,陈丕燊与2018年诺贝尔物理学奖得主Gérard Mourou等人提出并发起了国际合作的AnaBHEL实验(激光模拟黑洞蒸发),该实验利用超强激光脉冲驱动等离子体镜,模拟黑洞视界附近的动力学,产生类似霍金辐射的声子辐射对,并捕捉其量子纠缠特性。2023年的模拟数据显示,辐射的熵变趋势与修正后的Page曲线预测一致,初步验证了信息可能通过纠缠粒子对传递的假说。

交流环节,与会师生围绕黑洞信息悖论的理论突破和AnaBHEL实验的设计与进展展开了热烈讨论。陈丕燊教授详细解答了听众的提问,并对未来研究方向进行了展望。他指出,AnaBHEL实验的推进有望首次在实验室尺度揭示黑洞信息悖论的量子机制,为量子引力理论提供实证。若成功,将证实霍金辐射中信息的保存方式,终结长达半个世纪的“信息丢失”争议。这一研究不仅推动广义相对论与量子力学的深度融合,其技术路径(如高功率激光与等离子体操控)还可能为量子计算、高密度信息存储等前沿领域提供新思路。理论与实验的协同探索,标志着人类在理解时空本质的征程中迈出关键一步。

讲座结束后,张杰代表李政道研究所为陈丕燊颁发“李政道讲座”纪念证书及定制卡通画像,以感谢陈教授为李所师生带来的精彩讲座。

陈丕燊教授简介

陈丕燊是台湾大学Chee-Chun Leung特聘讲席教授。他在台湾大学获得学士学位,在加州大学洛杉矶分校获得理论粒子物理学博士学位,师从J. J. Sakurai 教授。1984-1986年跟随John Dawson教授做博士后。1986 年至2007年,他在SLAC国家加速器中心工作。2000年,他在斯坦福大学发起并成功募集到私人捐赠基金,建立了Pehong and Adele Chen粒子天体物理学与宇宙学研究所(后更名为卡弗里粒子天体物理学与宇宙学研究所)。2007年,他加入母校台湾大学,并再次成功募集私人捐款,成立Leung宇宙学与粒子物理中心(LeCosPA),并担任中心主任,直至2023年底。自2024年起,他担任LeCosPA的荣誉创始主任。陈丕燊教授是国际公认的等离子体尾波加速器概念的提出者,曾获2018年法兰西岛政府授予的布莱斯-帕斯卡尔教席、2023年EPS-DPP Hannes Alfven Prize奖和2024年AAPPS-DPP Subramanyan Chandrasekhar奖。