综合新闻

综合新闻

电院3篇研究论文入选IEDM 2024大会

近日,第70届国际电子器件大会(IEEE International Electron Devices Meeting,以下简称IEDM 2024)在美国旧金山召开。上海交通大学电子信息与电气工程学院电子工程系半导体器件与宏微集成实验室有3篇研究论文入选,分别报道了薄膜晶体管(TFT)应用于多模态人机交互、生物传感以及DRAM存储方向的研究进展。

成果一

基于TFT三维堆叠集成的多模态高分辨人机交互界面

实现多模态人机交互是提升智能终端用户体验感的关键。然而,不同类型传感由于工作机理与读出系统的不同,难以在紧凑、轻薄的物理形态限制下实现一体化集成。

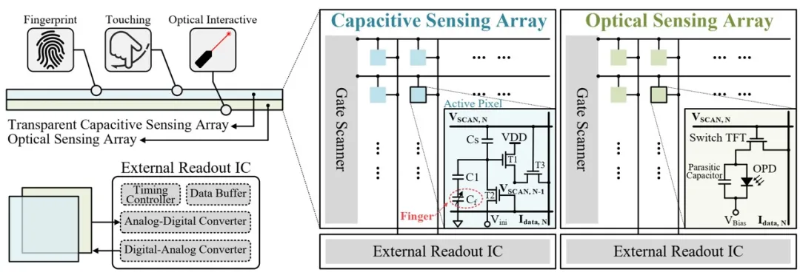

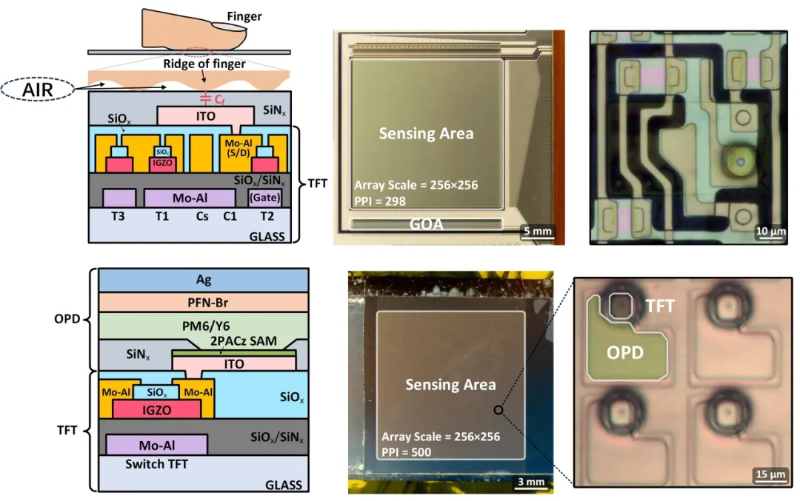

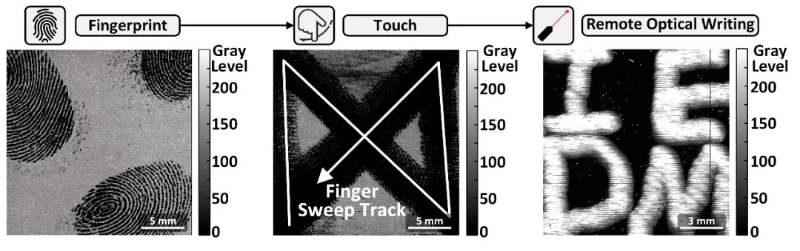

针对上述挑战,研究团队在IEDM 2024会议上报道了基于IGZO TFT电容触控/光传感阵列三维堆叠集成实现的多模态人机交互系统。其中,上层电容触控传感采用3T-2C有源像素电路,将触控电容变化转为电流信号输出,具有256×256像素规模和良好的透光性(分辨率~298 PPI)。下层采用TFT上异质集成有机光电二极管形成的1T-1D像素结构,实现了像素规模256×256,具有低暗电流、高响应度的有源光传感阵列(分辨率~500 PPI)。通过在玻璃基板上一体化集成行扫描电路,大大减少了外连的接口数量。所研制的多模态人机交互系统能够支持指纹识别、手触控和三维光交互等人机交互功能,具有超薄、低功耗、面积易扩展、兼容规模化制造等优势,可为智能终端的创新设计提供重要的技术支撑。

图1 三维堆叠集成多模态人机交互系统的架构、电容触控/光传感像素电路与阵列的示意图

图2 电容触控和光传感集成的结构示意图、阵列与像素电路的显微照片

图3 所研制的系统实现指纹识别、手触控和三维光交互等人机交互功能

基于该成果的文章为“Full-Area High-Resolution Human-Machine Interactive Surface with 3D Stacking of IGZO TFT Active-Matrix Capacitive and Optical Sensing Arrays”,博士生黄雨为第一作者,郭小军教授和唐伟副研究员为通讯作者。该工作得到了天马微电子多项目玻璃基板(MPG)技术平台和杭州领挚科技有限公司的支持。

成果二

应用于核酸实时多重检测的TFT生物传感芯片

离子敏感场效应晶体管在电化学核酸检测芯片中展现巨大潜力。然而,为满足现场快速检测对成本、时间、多目标及样本量的需求,核酸传感芯片需在规模化制造、紧凑封装、灵敏度提升上取得突破。

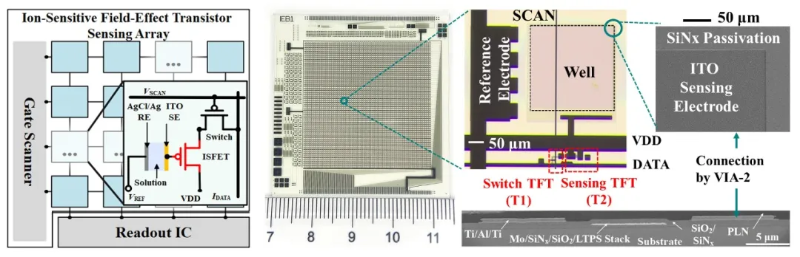

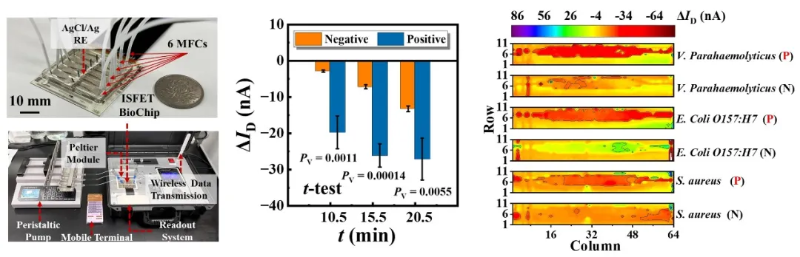

针对上述挑战,研究团队在IEDM 2024会议上报道了基于量产TFT构筑的大尺寸有源离子敏感薄膜晶体管(ISTFT)生物传感芯片,实现对细菌核酸的实时多重检测。该芯片由64×64个2T有源传感像素单元组成,采用p型低温多晶硅(LTPS)TFT制造,尺寸达44 mm×46 mm,有效传感区域为32 mm×32 mm。在器件层面,研究团队通过优化ISTFT制备工艺,提高了检测灵敏度,并实现了器件间的高度均匀性。所制备的传感阵列能快速动态追踪H+离子扩散,展现出全区域的高时空分辨能力。在系统集成层面,研究团队将ISTFT芯片与微流控芯片(MFC)集成,为片上核酸扩增反应提供了稳定可控的微环境,同时按需设计了多个微反应腔室。利用靶标核酸在环介导等温扩增反应(LAMP)中酸度的变化作为信号指示剂,实现对菌金黄色葡萄球菌、大肠杆菌O157:H7、副溶血性弧菌等食源性细菌的无标记、并行、快速筛选,整个过程仅需15分钟。所研制的TFT生物传感芯片,具有低制造和封装成本、易与微流控集成、兼容规模化制造等优势,为开发现场快速检测用核酸芯片提供了创新的技术方案。

图4 大尺寸、可制造、规模化ISTFT阵列像素电路图、芯片照片图及显微照片图

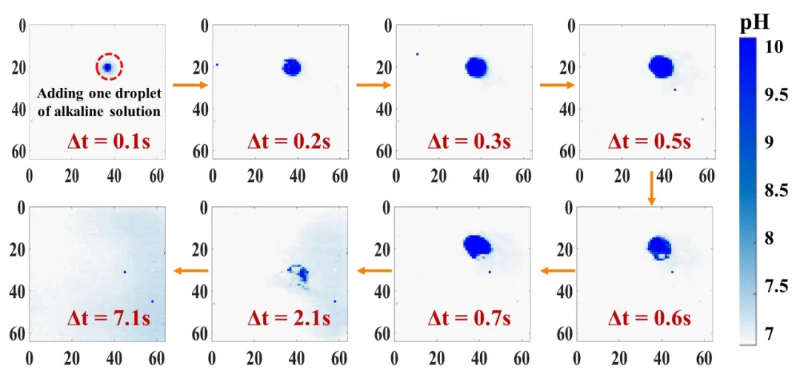

图5 ISTFT传感阵列对氢离子在溶液中扩散过程的实时动态监测图

图6 集成微流控的ISFET生物芯片、检测系统及其对食源性致病菌核酸的快速筛选

基于该成果的文章为“Large-Area 64×64 Ion-Sensitive Thin-Film Transistor Bio-Chip for Real-Time Detection of Multiple Pathogenic Bacteria DNAs”,唐伟副研究员为第一作者,郭小军教授为通讯作者。该工作得到了天马微电子多项目玻璃基板(MPG)技术平台、杭州领挚科技有限公司和中国农业科学院上海兽医研究所的支持。

成果三

IGZO动态随机存储器的多值写入瞬态特性机理

基于IGZO的无电容2T0C动态随机存储器(DRAM)被认为是后道工艺兼容的存储器技术。同时基于其无破坏性读取特性实现的多值存储功能,使得其比传统的1T1C DRAM具有更高的数据存储密度。然而,由于非晶IGZO半导体层存在大量的带间缺陷态,使得基于IGZO TFT的2T0C DRAM在短时间内的瞬态写入过程中存在非理想效应,从而很大程度影响2T0C DRAM的多值存储特性。

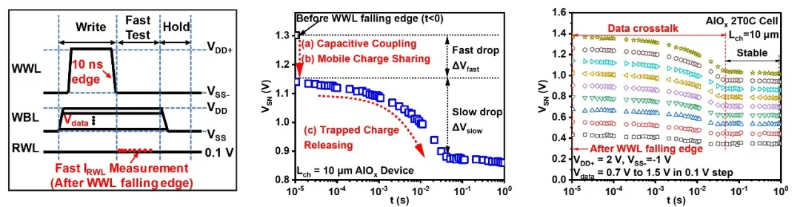

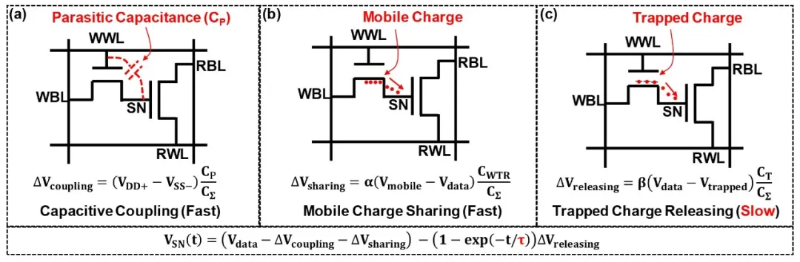

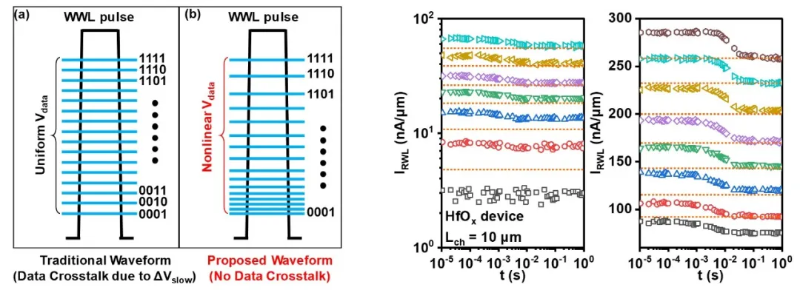

针对上述挑战,研究团队在IEDM 2024会议上首次报道了对基于IGZO的2T0C DRAM单元的瞬态写入特性的研究和建模,包括寄生电容耦合效应、移动电荷注入效应和束缚电荷释放效应。研究通过设计快速测试系统和波形,实现了对2T0C DRAM单元写入瞬态特性的快速监测,提出了一种有效拟合三种非理想效应的数学模型,通过提出一种非线性写入的策略,实现了4比特无数据串扰的2T0C DRAM单元。所提出的基于IGZO的2T0C DRAM单元实现了超小的数据间隔和超低读取电流波动。

图7 写入瞬态特性测试波形和测试结果

图8 针对三种非理想效应的数学建模(包含寄生电容耦合效应,移动电荷注入效应和束缚电荷释放效应)

图9 非线性写入策略和对应的测试结果(4比特数据存储)

基于该成果的文章为“First Demonstration on the Transient Writing Characteristics of Multi-Bit ALD IGZO 2T0C DRAM by Fast I-V Measurement”,博士生郑炼凯为第一作者,司梦维副教授为通讯作者。该工作得到了华为海思团队的支持。

会议介绍

IEDM(国际电子器件大会)是微电子器件领域的顶级会议,在国际半导体技术界享有很高的学术地位和广泛的影响力,是产业界和学术界展现集成电路器件领域最新研究进展和成果的重要平台,它与ISSCC(国际固态电路会议)、VLSI(超大规模集成电路研讨会)并称集成电路领域的“奥林匹克盛会”。本次会议的主题为“塑造未来的半导体技术”(Shaping Tomorrow’s Semiconductor Technology)。

实验室介绍

电子工程系半导体器件与宏微集成实验室(Semiconductor device and Macro-micro Integration Laboratory),面向发展体验与低碳驱动的新型感知、交互与计算系统的产业前沿需求,致力于研究TFT与异质功能材料、硅基集成电路跨尺度异构集成的关键工艺与设计技术,探索“感/显-存-算”一体集成的新架构与新范式,实现“功能-形态”的可定制化按需设计与制造,突破终端系统的集成形态、能耗与接口带宽的瓶颈。更多信息详见:smil.sjtu.edu.cn