综合新闻

综合新闻

船建学院举办“解码黑科技”工程科普讲解及传播比赛

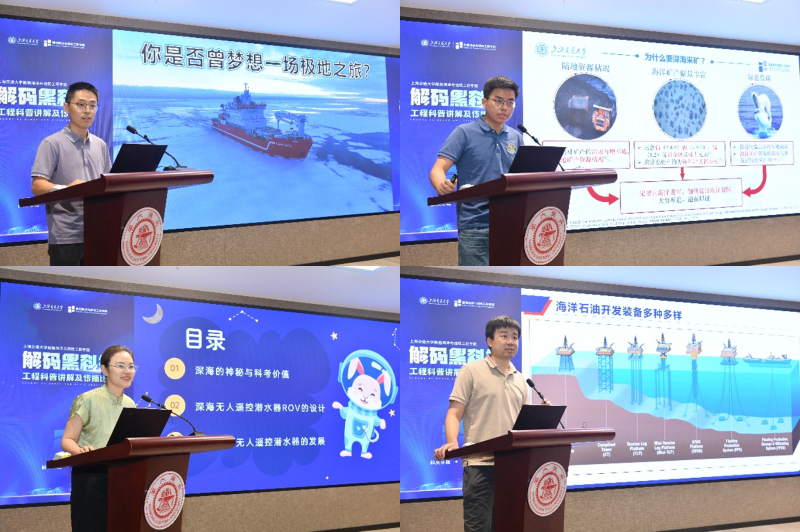

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。科学普及已成为推动全民科学素质提高,增强国家自主创新能力和文化软实力的关键。为充分发挥专业和学科优势,激发师生创新意识和创新精神,向大众传递工程科学知识,7月19日,船建学院举办2024“解码黑科技”工程科普讲解及传播比赛决赛,21组师生校友充分利用融媒体展示、现场科学讲解等,呈现了一场集科学性、知识性与趣味性为一体的工程科普视听盛宴。比赛最终产生特等奖2组、一等奖3组、二等奖5组、三等奖11组,最佳人气奖1组。

专业与大众结合,组建多元“解码评委团”

为兼顾比赛专业性和传播性,船建学院精心组建由“解码伙伴”“解码专家”“解码体验官”和“解码团队”组成的60余人评委团。其中“解码伙伴”包含船建学院工程教育基金发起人、1995届土木工程系校友张凌云,上海交通大学科学技术发展研究院副院长、学术发展与成果处处长陆琪,上海市宇航学会秘书长、1994届工程力学系校友王林,上海科技馆网络科普部副部长卓京鸿,徐汇区青少年活动中心副主任陈弘、科技教育部副部长吴骁奕,上海交通大学媒体与传播学院副教授余莉等。15名交小苗、22名来自徐汇青少年活动中心的中学生担任“解码体验官”,船建学院周薇、薛鸿祥、王鸿东、彭涛、王本龙、高震、林志良、李扬等共同担任“解码专家”。

“穷理以致其知,反躬以践其实”。陆琪作为解码伙伴代表致辞,认为科学研究既要追求知识和真理,也要服务于经济社会发展和大家的生产生活。上海交大高度重视科普工作,推动深化科技创新、科技成果科普化到科普宣传活动的科普全链条,以期更好传播前沿科技知识,做好科技成果的科普转化。希望大家一道孵化优秀工程科普作品,共同助力工程领域科普教育。

工程科普任重道远,需要更多的人、组织和机构共同参与其中。工程教育基金发起人张凌云学姐表示,本次科普比赛是一次有益的探索,有助于让大众和学生了解学院学科方向和高度、感受学院在全球及国家发展中的作用,这也是她发起成立工程教育基金的初衷。她希望,未来学院能进一步挖掘校友、院士、师生资源和力量,注重科普和人文结合,为更多的青少年在成长道路、学习生涯中树立目标,也能够为交大工程科普事业做出贡献。

工程科普活动的重要意义之一是让青少年形成专业认知。周薇总结时表示,船建学院高度重视科普工作,特别是面向中小学生的工程科学知识的普及与教育,希望能够用更加专业的知识和更加现代化立体的传播方式,向大众传递工程科学知识,展示真正的行业形象。这次“解码黑科技”活动是一场很好的试验,希望科普活动成为青少年的专业认知启蒙,让大家能够找准一个切入点,从选择一个专业到未来投身行业。

讲述工程智慧,探秘工程科学

比赛中,选手们将一个个科学知识、一项项创新成果变得浅显易懂、生动有趣。讲解从关注前沿科技、聚焦大国重器,到讲述科学奥秘、击碎科学谎言,带领大家多方位探秘工程科学。

关注前沿科技

“引领人类未来交通,什么是智能驾驶?如何实现?”

“巴黎圣母院遭遇毁灭性火灾,数字孪生如何让人类文化遗产重生?”

比赛关注人工智能和数字化发展的前沿科技,既有面向汽车这一与我们息息相关的出行方式的智能驾驶问题,也有将数字化科技与古老的人文艺术相融合的前沿思考,让我们同时感受工程科技力量与艺术之美。

聚焦大国重器

“人类自古就渴望像鸟儿一样飞行,人体装上翅膀能飞吗?”

“为何在乘坐汽车时,我们需要系好安全带,而在以350km/h的速度飞驰的高铁车厢中,我们却可以自由行走?”

“大型邮轮如何在实验室提前测试安全性?”

“从海上来的电,如何点亮千万家?”

围绕高铁、飞机、邮轮、海上风机等,讲述与民生紧密相连的大国工程、大国重器为何能够给我们带来安全、舒适、经济,让大家关注“习以为常”背后的深层科学奥秘。

挑战科学极限

“你是否曾梦想来一场极地之旅?一艘破冰船可以达到数百米长,然而其核心机理却发生在毫米量级,蕴藏于冰体的微观结构和力学性质。”

“神秘的万米深海,深海无人潜水器如何带我们进入?”

“陆地矿产资源日渐枯竭,海洋矿产如何开发?”

“深海油气资源的开发,靠什么装备?”

聚焦极地船舶、深海潜水器、深海采矿机器人、深海油气开发装备等,让大家在对遥远极地、深海的畅想中深刻理解科学家如何克服重重困难,挑战“不可能”。

追寻基础科学

“在一望无际、伸手不见五指的复杂海洋环境中,潜艇是如何看路呢?这就需要水中的‘千里眼’和‘顺风耳’—声呐。”

“搭建筑、建飞机、造大船……几乎所有工程问题都避不开研究受力。”

“地震过后,土壤液化,泥浆侵袭,如何将风险扼杀在摇篮中?”

“高楼大厦、桥梁道路,电化学修复技术如何让钢筋混凝土建筑安全?”

“木材、棉布、陶瓷、钢筋、水泥……材料也能像我们一样思考,与我们进行信息交流?”

“在建筑创新和保护领域,一场无声的革命正在利用光的力量造就现代工程的奇迹。”

一切工程问题都离不开基础科学问题研究。选手们针对水、力、光、声、电、振动、材料等,讲述这些我们眼中最基本、最常见的科学问题,如何不断突破挑战、融合新的技术,实现不同领域工程应用。

经过提问交流、答辩评审,比赛最终产生特等奖2组、一等奖3组、二等奖5组、三等奖11组,最佳人气奖1组。

探索工程科普之路

长期以来,船建学院一直高度重视科普工作。从建设“与国同行”院史院情展示馆,到举办学森挑战计划等科普活动,以谭家华院士为代表的一批科学家面向社会公众开展了一系列科普实践。去年,胡继军、张凌云校友发起成立工程教育基金,船建学院始终在探索更符合工程教育领域需要的科普机制。

未来,学院将进一步增强工程科普的深度和广度,充分挖掘学科和专业特色和优势,创新科学传播手段,搭建好培养科普人才、广泛传播科普知识的平台,把来自于学校、企业、校友的力量汇聚起来,共同关注和推动面向广大中小学生及社会大众的船海、力学、土木、交通等学科相关工程科学普及,助力大众理解科学、理解工程,更好宣传船建学院的学科建设和专业内涵。