综合新闻

综合新闻

电院学子7篇论文入选校2023年优博论文及提名

近日,上海交通大学2023年优秀博士学位论文名单公布,电子信息与电气工程学院博士生王光明、杨学、郭聪的论文,获评优秀博士学位论文。徐梦琦、过悦康、涂静正、方浩树的论文,获评优秀博士学位论文提名论文。

2023年全校共有15篇优秀博士学位论文和26篇优秀博士学位论文提名论文。校优博论文的评选,旨在营造崇尚学术、勇于创新的氛围和导向,激励博士生潜心从事原创性的科学研究,鼓励导师对博士生的悉心指导和精心培育,进一步提高学校博士学位论文质量,增强学校博士毕业生的国际竞争力。

优秀博士学位论文

王光明,控制科学与工程专业,导师为王贺升教授。

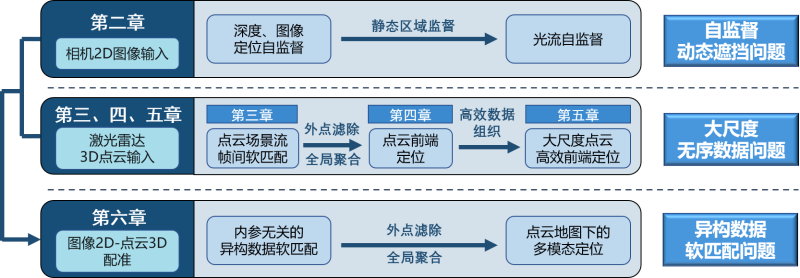

本论文基于几何计算与深度学习结合的思想,聚焦于解决动态遮挡、无序点云的鲁棒匹配、大尺度无序点云处理,以及多模态数据配准问题。

针对动态复杂环境下的动态遮挡问题,提出显式无参的遮挡计算方法和动静态分解方法,实现鲁棒的图像前端定位;针对无序点云的鲁棒匹配问题,提出了一种新的具有双注意力的软匹配模块(即通过一对多来实现和多个点的中间连续空间位置的匹配),学习两组无序点云特征的相关性;针对大尺度无序点云处理问题,提出基于投影感知算子的软匹配-位姿迭代-细化的端到端框架,实现高效高精度的点云前端定位;针对多模态数据配准问题,提出内参无关的图像-点云软匹配,实现在点云地图中进行图像定位,即多模态定位。提出的可微2D-3D成本量计算模块在与相机内参无关的归一化平面上实现图像和点云的软匹配,从而端到端地实现原始3D点云与2D图像的配准。

大量实验表明,所提多模态定位方法的性能远优于现有技术,在平移和旋转指标上均提升50%以上。此外,得益于提出的点云投影感知表示,所提方法比之前的工作更加高效,可以实现实时多模态定位。

科研感悟:科研需要发现问题,提出创新和解决问题,这都需要大量的思考。我的导师曾经给我讲述他在地铁上思考科研问题的故事,我以导师为榜样,在日常生活起居时也依然在思考我的科研问题,因此,读博期间,我不断有新的想法来进行实验和尝试。总的来说,科研需要勤于思考、深入思考。

杨学,计算机科学与技术专业,导师为严骏驰教授。

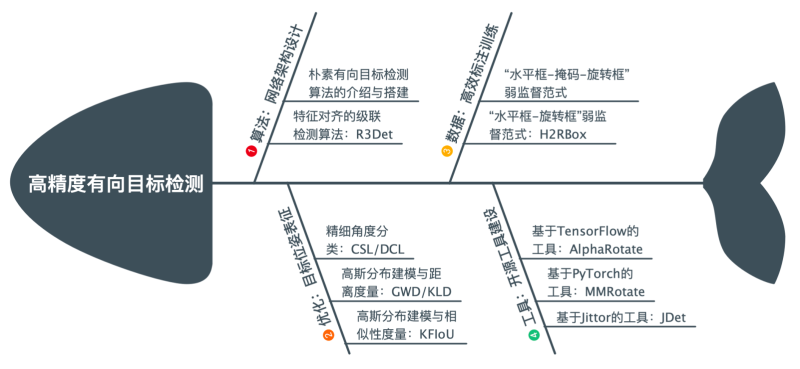

论文从网络结构设计、目标位姿表征、高校标注训练和开源工具建设四个方面对有向目标检测进行了深入探索,推动了该领域的发展。论文的主要贡献包括:

网络结构设计:系统介绍了有向目标检测器的重要结构,并设计了一种从粗到细渐进式回归的级联检测器,实现速度与精度平衡的同时解决了特征不对齐问题,入选Paper Digest评选的最具影响力的AAAI21论文榜首;

目标位姿表征:提出了经典的“边界问题”,通过角度精细分类、高斯分布表征与度量等方式解决并给出理论分析。“边界问题”已成为领域内最热的研究课题之一,提出的相关方法在多个场景落地并被同行高被引;

高效标注训练:提出了首个基于水平框标注的弱监督有向目标检测框架,在性能、速度和存储上均接近强监督算法,并将标注成本下降超过三分之一,具有一定的商业价值;

开源工具建设:从学术研究、工业部署和国产化三个角度出发,分别基于TensorFlow、PyTorch和Jittor搭建了三种各具特色的有向目标检测工具:MMRotate、AlphaRotate和JDet,已成为领域内最流行的开源框架之一。

科研感悟:科研之路是充满挑战与不确定性的旅程,每一次实验的失败,每一篇论文的拒稿,都是向着未知领域迈进的宝贵经验。在追求知识的过程中,我学会了坚持与耐心,也体会到了探索未知带来的喜悦与满足。科研不仅仅是积累知识和技能,更是一种思考问题、解决问题的方法。每一次的尝试和探索,虽然可能伴随着失败和挫折,但也正是这些经历塑造了我对科学的热爱和对未知世界的无限好奇。最后,我特别感谢我的导师严骏驰教授,他的智慧、耐心和指导对我科研道路上的成长起到了不可替代的作用。

郭聪,计算机科学与技术专业,导师为冷静文教授。

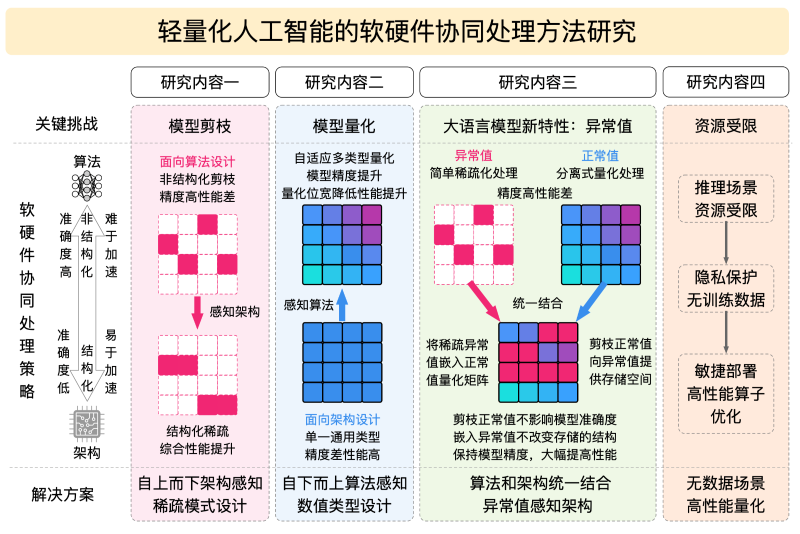

如今,人工智能应用取得了巨大的成功,被广泛应用在现代社会的方方面面。本论文面向人工智能的轻量化从算法、系统、到体系结构进行多维度的优化设计,主要从神经网络稀疏剪枝和模型量化两个方面入手,通过软硬件协同优化的方式设计新型加速系统和架构,大幅度提高了人工智能应用的运行效率,降低了能耗,减少了部署成本。论文的研究成果有效降低了神经网络模型的参数量和计算量,并在保护隐私的前提下实现高效部署;将稀疏和量化的特点有机结合,构建了统一的量化、稀疏轻量化框架,进一步优化了轻量化技术在大语言模型的应用,大幅提升了人工智能算法在加速器芯片上的执行效率和模型精度。本论文研究成果产出了十余篇高水平学术论文。不仅在学术界引起广泛关注并获得IEEE Micro年度最佳论文优胜奖,还被华为、蚂蚁等公司在实际业务中应用,具备显著的工业应用价值。

科研感悟:首先,科研离不开执着的追求。“厚积薄发”对于科研工作是很好的写照,“厚”是初级阶段的积累的过程,多是艰涩的、迷茫的、漫长的,需要忍得了痛苦,耐得了寂寞;“薄“是后期的提炼、彻悟的过程,是最后的“破茧成蝶”,从“厚”到“薄”的过程是没有捷径的。其次,科研需要良好的环境。从国家到学校、实验室,给我们提供了既严肃又活泼的科研氛围,使我们心无旁骛。再者,科研需要睿智的领路人。硕博六年的相守,过敏意教授、冷静文教授等老师启迪我树立正确的学术思想,培养我发现问题和解决问题的能力,还为我创造了众多实践和历练的机会,使我开阔了眼界,拓展了进步空间。

优秀博士学位论文提名

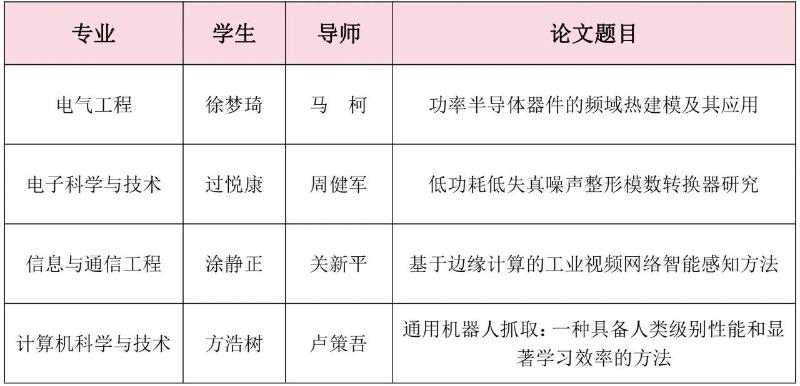

在本次论文评选中,电院徐梦琦、过悦康、涂静正、方浩树四位同学的论文获得校2023年优秀博士学位论文提名。