综合新闻

综合新闻

外国语学院学子在上海市大学生日语才能演示大赛中获第二名

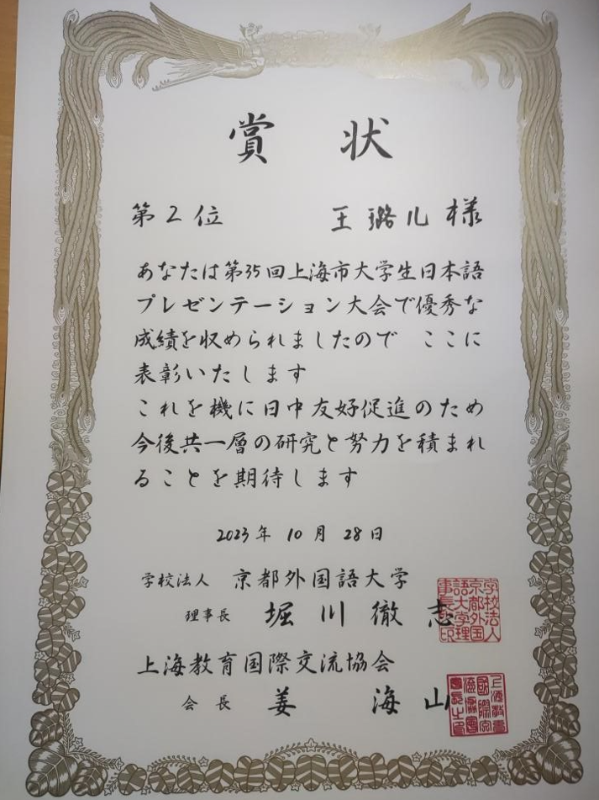

2023年10月28日上午,由上海教育国际交流协会、日本京都外国语大学共同主办的第35届上海市大学生日语才能演示大赛(前身为上海市大学生日语演讲比赛)在上海对外经贸大学举行,该比赛自首届举办以来已有36年,是上海市最具影响力的日语比赛之一。日语系2020级本科生王璐儿同学在本届大赛中以优异的表现荣获第二名的好成绩,比赛指导教师为金文峰老师。

本项比赛共分为三个评分环节,两大主题:第一环节是40分钟的论文写作比赛,第二环节是才能展示,第三环节是自由问答环节。本次比赛的两个主题是:“中日和平友好条约缔结之际——展望中日友好的未来”和“思考我们应该如何应对即将到来的AI时代”。三个环节全面考察选手的日语综合与运用能力,而两大主题则考察选手如何结合当今社会问题,表达出个人的思考与创新性。

王璐儿同学在金文峰老师的指导下,在写作环节充分展现对社会问题的关切意识,将社会与个人体验相结合;在才能展示环节中,不局限于日常化与大众化的问题阐述,而重视内在逻辑,重视个人观点的个性化表达,在进行PPT演示时自然大方地与听众互动;在问答环节则沉着冷静,巧妙地抓住问题的中心,通过“历史”这一侧面切入,发挥出色,赢得了评委们的一致好评。

此次参加比赛的选手来自上海21所高校,每个选手都是各校日语系的佼佼者。王璐儿同学表示,最开始参加比赛时时间紧张,压力大,但是为了交大日语系的荣誉,决心一定要展现出最好的面貌。于是,王璐儿同学和金文峰老师在有限的时间里进行了多次线上线下的讨论与练习,反复修改演讲稿,最后取得了令人满意的成绩。王璐儿同学表示,十分感谢金老师的宝贵建议与悉心指导,希望今后有更多的机会为交大日语系争光。

日语专业的学习不仅仅在于学习日语本身,而更在于如何运用日语进行思考与表达、如何将语言与个人和社会体验相结合。交大日语鼓励学生们积极参加日语类竞赛,着重培养学生良好的社会意识,让学生成长为有现实关切的外语类人才。

脚踏实地,做有中国力量的外语人(个人简介)

王璐儿,上海交通大学外国语学院日语系2020级本科生,共青团员。现任中日桥社团社长、F2014201班学习委员、文治大讲堂项目策划部干事,曾担任上海交通大学学生联合会宣传中心负责人。获得2022—2023年国家奖学金、蒋氏奖学金、唐仲英德育奖学金、上海交通大学本科生优秀B等奖学金等荣誉,8项国家级、1项省级、3项校级竞赛奖项,获评校三好学生、优秀团员称号。从入学的第一刻起,她就铭记外语人的初心和使命,三年里,她用自己的实际行动,证明了新时代外语人的无限可能性。

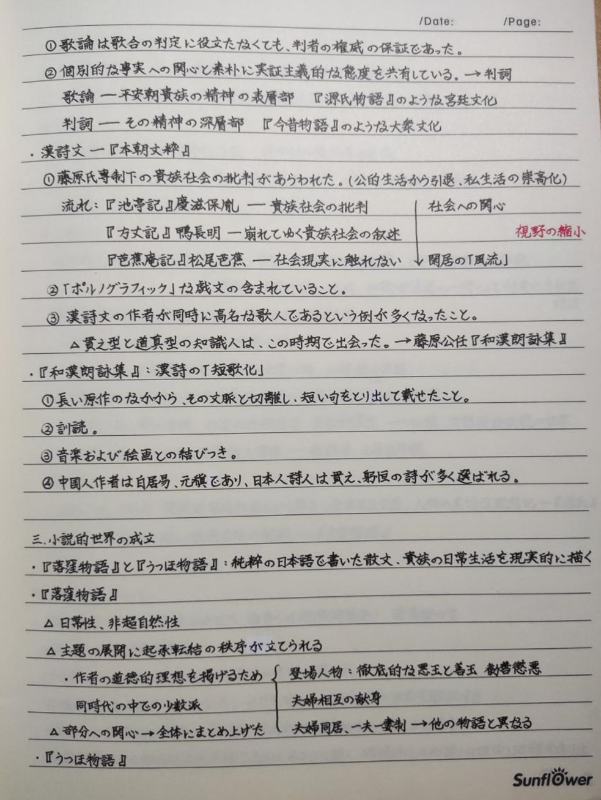

“学习竞赛,不怕慢就怕站。”在学业方面,王璐儿一直从未放松对自己的要求,学习成绩年年进步。大一上学期时,由于初高中六年未接触过英语,她的英语成绩在班里倒数,总成绩也仅排到班级第6名。她深知对于一个外语学科的学生来说英语能力十分重要,于是在课外通过自学和旁听的方式弥补自己的短板,在大一下学期,她的英语成绩已是班级中游,大二一年名列前茅,并高分通过大学英语六级考试。她也没有放松日语的学习,在大二大三两年中保持专业第一名和综测第一名,20余门课程在95分以上,授课老师都对她认真的学习态度给予了高度评价。大三上学期,她通过学校遴选赴日本东京大学交换留学。东京大学对学生的评价要求极其严格,日本本地学生也很难拿到优秀。加之在许多课堂上她是班里唯一一个外国人,这些情况给了她很大的压力,但她相信勤能补拙,在上下学拥挤的车厢里也不忘手捧书本,这一年,她读完了6本书。最后,在12门课程中,她拿到了11门课程的“优秀”。她说,语言学习没有什么捷径,无非就是大量的输入和输出,她个人的学习小方法就是做读书笔记。“刚开始接触偏学术的书籍时,我图快不动笔墨,之后发现这样的阅读只是蜻蜓点水,看了就忘,不如不读。于是我开始准备专门的笔记本,把作者的创新观点记录下来,这些观点也为我自己做研究提供了很多思路。”

部分读书笔记展示

为了锻炼日语技能,她在大学三年中代表个人或学院参加了多项学科竞赛,并获得了不俗的成绩,包括2022年“CATTI杯”全国翻译竞赛全国二等奖、2022年“笹川杯”全国高校日本研究论文大赛全国三等奖、2023年、2022年中国人日语作文大赛佳作奖、2021年“人民中国杯”国际翻译大赛本科组汉译日二等奖、本科组口译三等奖等国家级奖项,以及2023年上海交通大学日语演讲比赛一等奖等校级奖项,为学院3度争得荣誉,2次被学院官网报道。

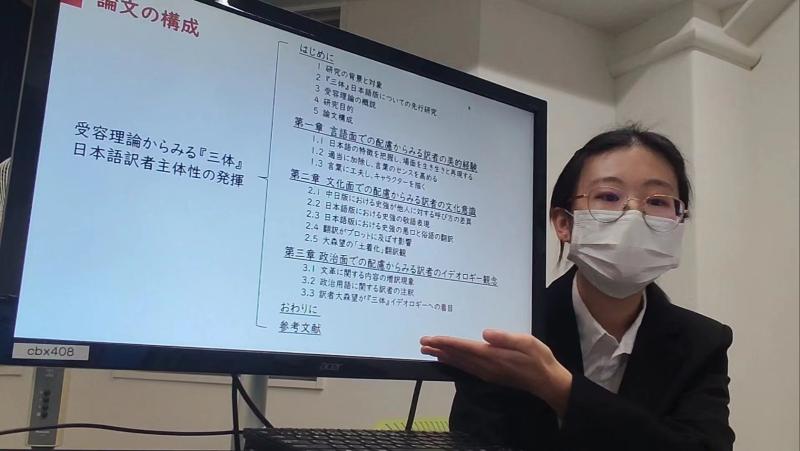

“科研项目,本科生也可以做好!”在科研创新方面,王璐儿表现突出,用科研成果证明了本科生参与科研活动的潜力。在刚刚进入大学时,她参与了外国语学院林子博老师指导的大创项目、并担任负责人,在此期间,她学习到了许多科研方法,并且对科研产生了更加浓厚的兴趣。之后的两年里,她不放过任何一项科研训练,参加1项省级、主持2项校级大创项目,还加入了2个教师科研课题组,在一次次学术训练中,她明确了今后从事研究工作的目标,想要利用自己的日语特长和文学知识,未来专攻中日文学比较研究。科研不像实习和比赛,有时候投入大量时间,但却收获无几,但她深信做科研需要有“冷板凳”精神,尤其是刚入门的“菜鸟”,更需要大量阅读才能弥补知识储备上的差距,于是无数个日夜,她扎根在图书馆,捧着大部头的学术书籍专心致志阅读。大三时,她参与的项目终于开花结果,与林老师合作的论文入围复旦大学历史系举办的学术研讨会,成为入会作者中唯一一位本科生。她主持的对外汉语的大创项目也取得了成果,撰写的论文被《国际汉语教学学报》期刊录用,将于明年发表,另有2篇英文论文在投SSCI期刊。去年6月,她被学院推荐成为学校“文治新人”候选人,是全校唯一一个入围的本科生,这坚定了她继续在学术道路上踽踽前行的决心。最近,她投入到了中国当代文学的日语翻译研究中,通过对比《三体》的中文原版和日语译本,分析日译本在翻译中的策略及影响翻译的文化社会因素,试图找出日译本畅销的原因,为中国文学“走出去”寻求一条可供借鉴的道路。该研究的初步成果获得2022年全国高校日语研究论文大赛全国第9名的好成绩,得到了国内日本研究领域专家的认可。

2022年全国高校日语研究论文大赛决赛答辩

“中日交流,桥要搭好线要长。”作为外语人,她深知自己身上所肩负的促进中日交流的责任,从大一入学起就利用外语特长积极参与和推进中日友好交流。她曾两次策划主持“上海交通大学-大阪大学学生论坛”,在论坛上发表双语报告,向日本介绍全面立体的中国,被新华网、人民中国等主流媒体报道。在2021年上海交通大学-东京大学中日精英营中策划中日线上交流会,吸引了百余人参与。今年,她接任中日桥社团的社长,通过之前积累的交流经验,她认为中日交流不能只凭几次短暂的交流会,而要与日本高校建立长期的交流合作,这样才能让两国大学生建立深厚的友谊,进而改善中日关系。因此她联系东京大学学生社团,与他们合作成立中日学习交流小组,为交大学生提供了与日本学生长期交流的机会。在日本大阪大学教授来访外国语学院时,她作为学生代表负责接待,参与交大与阪大合作交流计划的讨论与制定。她曾表示想要运用学到的日语讲好中国故事,促进中日友好交流,成为两国友谊的搭桥人。

2021年11月上海交通大学-大阪大学学生论坛

主持举办中日线上交流会

“学生工作,要的就是全心全意为大家服务。”作为班级学习委员,她帮助老师传达课程任务,尽己所能为同学们答疑解惑。在校学联中,她曾担任宣传中心负责人,负责学联公众号的运营,曾制作过多篇高阅读量的推送。在学校暴发疫情时,她撰写推文为交大抗疫加油,充分发挥学联的引领带头作用。除此之外,她还积极培养新生骨干,参与录制经验分享视频,帮助新生融入校园。

“志愿公益,将青春融入山河。”大学三年里,王璐儿一直没有停下公益服务的步伐,志愿服务时长累计1000余小时,足迹遍布祖国的大江南北。在广西壮族自治区百色市德保县的乡村小学里,有她上课时站在讲台上滔滔不绝的身影。在视障人士的家中,有她助盲出行、调查走访的身影。在往返海南与上海的书信里,有她倾听留守儿童心声、解决他们烦恼的身影。北京冬奥里,有她和孩子们一起学习、一起运动的身影。交大疫情里,有她在云上为医护人员助力。今年暑假,她参与了“绿格”公益实践团,深入没有网络、水源急缺的腾格里沙漠14天,每天治沙7小时以上,用汗水为祖国的“风沙止步”贡献自己的力量。

参加绿格公益实践团

在这个人人都想变得更“快”的时代,王璐儿却总是要求自己放慢脚步。与同龄人相比,她是那样地不同:离开安逸的舒适圈,选择扎根学术科研;放弃大厂实习机会,选择只身深入沙漠。最近,她为了更适合的研究方向,放弃确定的保研,选择加入考研大军——她常常说:“世上没有捷径,脚踏实地慢慢来就是最快的道路。”陆谷孙先生曾言:“学好外国语,做好中国人”,指点了无数外语人,她化用陆老师的名言,将“学好日本语,做好中国人”当作座右铭。临近毕业,她将永远铭记在交大奋斗成长的时光,并且带着满身的中国力量,信心满满地奔向梦想的彼方。