综合新闻

综合新闻

[二十大精神专项宣讲实践]叩古问今,传承有我——上海非遗产的继承与传播

非物质文化遗产,是组成我们精神世界不可或缺的一种文化瑰宝。它是我们悠悠千百年历史的见证,是我们寻找的根,是我们眷恋的精神故乡。上海国家级非物质文化遗产众多,近年来,越来越多非物质文化遗产通过多种多样的形式走入了人们的视野。2023年暑期,“上海非物质文化遗产的继承与传播”实践团共实地考察三次,探访了四座坐落于上海的非遗博物馆并辅之于文献调查,完成了本次社会实践。

上海工艺美术博物馆

6月23日,上海交通大学“上海非物质文化遗产的继承与传播”实践团前往位于上海市徐汇区汾阳路79号的上海市工艺美术博物馆进行参观学习。

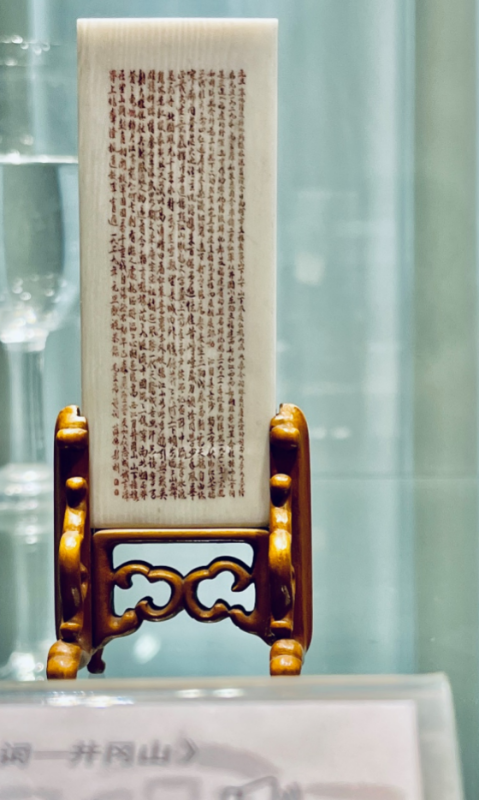

实践团先来到上海工艺美术博物馆的二楼展厅,展厅中陈列有众多精美的雕刻作品,所用材质各异。有牙雕,如《西厢和月》;有玉雕,如《双罐花卉瓶》;有竹刻,如《西秦溪山行旅图》……同时,展厅中呈现的展品的素材来源也各不相同。有以西方神话题材为内容的绒绣——《西斯庭圣母》;有展现我国近现代历史事件的樟木雕——《五卅风暴》;有表现经典白话小说《红楼梦》中场景的红木屏风——《元春省亲》……

上海工艺美术博物馆还集中了不少本市资深工艺美术专业人员。当实践团来到三楼时,这里有砚刻工作室、面塑工作室、绒绣工作室与顾绣工作室,这里不仅陈设有匠人们工作时所用的机械与匠人们的一件件作品,同时也有匠人们潜心工作的身影。随后,实践团来到一楼,这里有着上海老字号老凤祥海派珐琅工作室,展示作为非物质文化遗产珐琅的技艺成果。同时,一楼也有着紫砂工作室、剪纸工作室、灯彩工作室等,可以近距离看到匠人们进行手工艺创作。

上海工艺美术博物馆拥有自己的线上店铺——工艺美术设计服务平台,除了摆件、胶带等传统文创产品,这一平台还提供绒绣体验套盒、灯彩套盒等能够让人们亲自体验的产品;博物馆也经常开展如剪纸体验、面塑体验等免费活动,拉近非遗文化与观众的距离。

土山湾博物馆与上海皓古文化艺术馆

8月2日,“上海非物质文化遗产的继承与传播”实践团队的部分成员前往参观了两所与上海非遗文化主题相关的文化展览馆,领略了上海非遗文化的无限魅力。

上午,实践团拜访了位于徐汇区的土山湾博物馆,该博物馆建于土山湾孤儿院原址上,保存了珍贵的土山湾文化遗迹。一进门一座巨大的土山湾牌楼便映入眼帘,顺着这座已修复一新的建筑向里走,便来到了当年土山湾孤儿院的旧址。

在一号展厅中,我们通过一系列图片与讲解了如今的商业中心、曾经的文化重镇——徐家汇的历史发展:鸦片战争后以《黄埔条约》为契机,天主教开始派遣传教士来到上海,在徐家汇建立起了耶稣会会院,随后又陆续兴建了天文台、博物院、藏书楼、学校和孤儿院等机构,使得徐家汇的文化逐渐兴盛起来,亦促进了中西方文化的沟通交流。

随后的二号展厅在简单介绍了土山湾孤儿院的历史后,便聚焦于为孤儿教育所开设的工艺院,其中包括了土山湾画馆、印书馆等等,土山湾的雕塑艺术、绘画技巧、木工艺术、印刷技术乃至海派艺术皆汇集于此,培养和造就了一代代工艺美术人才,可谓是近代中国的“艺术熔炉”。

土山湾博物馆的设计与布置均十分完善,内容也极其丰富,不仅陈列了各种文物藏品、还原了当时孤儿的生活场景,而且均在一旁配有详细的文字说明,让人仿佛身临其境,深刻感受到了土山湾非遗文化的深厚底蕴。

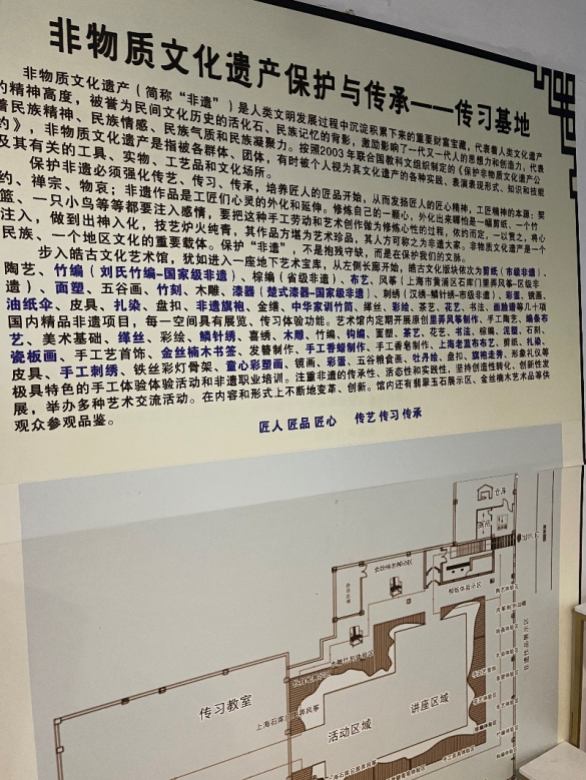

下午,实践团则来到了黄浦区的上海皓古文化艺术馆,这所位于地下的文化展览馆主要承办了“上海里弄风筝”、“拼布艺术”、“人物面塑”等多项非遗项目的保护与传承。由于正处于修缮中,环境有些许简陋,展品也不及土山湾博物馆那般丰富,故体验感并没有很强;但值得一提的是,展馆内部专门开设了风筝制作、面塑等极具特色的非遗活态传承体验活动,使人们能够亲身参与到非遗项目中,也是传播非遗文化的一个极佳的方式。

一天的行程使同学们进一步了解了上海的非物质文化遗产,意识到了继承与传播非遗文化的重要性,更加坚定了要为非遗文化的传承与创新贡献出自己的一份力量的想法。

上海玻璃艺术博物馆

8月11日,实践团前往上海琉璃艺术博物馆进行参观。上海琉璃艺术博物馆,坐落于上海市泰康路25号,建筑物通高14.7米,四层面积2400平方米,博物馆建筑内部的砖体结构,源自上世纪六十年代“上海钟表塑料配件厂”。官方特别保留了这一方建筑的原有面貌,艺术家杨惠姗则为博物馆的建筑外观设计加入了琉璃及牡丹等元素。5025片花瓣组合而成的铁网牡丹花,每一片花瓣都由纯手工制作,层叠而出。观众们在这里能够欣赏到国际琉璃大师的作品,同时,这里也是向世界展现中国琉璃艺术的窗口。

馆内二层正在举办赵谨雅女士的琉璃作品展,其缤纷绚烂的颜色和线条优美的琉璃制品,带给了我们极大的视觉享受。赵谨雅女士毕业于中国美术学院的玻璃专业,这是一个非常小众的专业,想要坚持下来,也需要很大的勇气。 “你首先要克服对于热、对于未知的恐惧,在挑料炉和遛火炉之间往复操作,在手臂下面给高温的玻璃塑形。”伴随着纪录片中的这些话语,我们看到她戴着手套打磨着滚烫的琉璃制品。不断地尝试、失败、重新起灶,让成员们深刻体会到了手工业者工作的辛苦,也为当代艺术家对于传统技艺的传承感到钦佩。

馆内第三层的内容与佛教主题紧密结合,大多数的展品中都蕴藏着很浓重的佛教色彩。琉璃制的转经筒、《心经》写在晶莹剔透的琉璃制品上,佛祖宝相庄严,令人不觉心生崇敬。这一展厅也展示了中国琉璃艺术的发展。上海琉璃艺术博物馆的“琉璃脱蜡铸造技艺”,在2018年被认定为上海市非物质文化遗产项目。琉璃脱蜡铸造法,在其主要的过程中,所需的耐火石膏模是经由蜡膜加热后脱除取得,再经由琉璃原料铸造而成为琉璃作品,故名“脱蜡铸造”。此技法的优点是可以极精美细微地呈现作品的细节,无限拓展琉璃的创作空间。据说,中国早在汉代就已娴熟这个技术,但汉朝以后就失传了,成为中国工艺史上断线的遗憾。1987年,琉璃工房以复兴中国琉璃艺术为己任,将几乎被遗忘的脱蜡铸造法,重新延续,中国琉璃自此展开新的艺术旅程。琉璃脱蜡铸造法的工序十分复杂,需经过十二道工序方能完成一件作品,每道工序都不能有任何失误。因此必须充分掌握水晶琉璃料的特性和每一种色料的配比、相生或是相克,进而利用其物理特性。只有这样,才能人剑合一,随心所欲,真正将琉璃艺术创作者的理念毫无制约地展现出来。

游览上海琉璃艺术博物馆,同学们不仅欣赏到了精美绝伦的琉璃艺术品,还深入了解到了琉璃制作技艺这一非物质文化遗产的历史、发展和传承。这次参观让同学们更加珍视中国传统文化,更加尊重那些为传承非物质文化遗产而不懈努力的人们。“岂曰无衣,与子同袍。”在当今这个人际关系越发疏远的社会,文化就是连接起我们每个人的纽带。保护非物质文化遗产,不仅是对于我们所共有的历史的致敬,更是能够重燃人与人之间人情味的良方。经过此次实践,成员们也决心行动起来,为了这一目标不断努力。