综合新闻

综合新闻

[二十大精神专项宣讲实践]凯原法学院“缘法而行,崇法致新”实践团调研上海市法治文化传承、建设现状

党的二十大报告提出:“弘扬社会主义法治精神,传承中华优秀传统法律文化,引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。”法治是社会进步的重要标志,优秀传统法律文化是法治建设的重要支撑,更是中华文化中的宝贵遗产。传承和弘扬中华优秀传统法律文化,是加强社会主义法治文化建设的重要任务,也是社会新青年应当承担起的责任。上海市作为我国经济、金融、贸易、航运等领域的中心城市,也是全国法治建设的先行者和示范区,在传统法治文化、红色法治文化、海派法治文化等各方面都拥有丰富的法治文化资源,为开展法治文化传承与发展的实践活动提供了良好的平台和机会。2023年暑期,上海交通大学凯原法学院“缘法而行,崇法致新”实践团就上海市法治文化传承、建设现状这一主题展开调研。

实践团在方潇老师的指导下,明确了以上海市优秀传统法治文化、海派法治文化、红色法治文化为三大切入口,展开线上调研与线下实践。

6月25日下午,实践团前往上海市静安区法治文化广场走访调研。上海市地域范围内共有法治文化广场、公园近十处,它们是上海市打造“十分钟法治文化圈”的重要举措,是上海市法治文化阵地的重要组成部分。静安区法治文化广场是由上海市司法局和静安区人民政府联合打造的一处集法治宣传、教育、服务、文化于一体的综合性公共空间,它以“法治文化”为主题,设置了习近平法治思想宣传栏、法治名言警句标识牌、法治文化雕塑等设施。实践团成员亲身走遍广场,参观了法治浮雕、宪法书、新中国法治发展大事记、民法典休闲区,了解了上海市在弘扬社会主义法治精神、传承中华优秀传统法律文化方面所做的工作和成果。实践团成员还在广场上进行采访,与市民进行交流,听取了他们对于法治文化广场的看法和建议,感受到了他们对于法治建设的支持和参与。此次走访调研成为实践团观察上海市基层法治文化阵地建设状况的一个窗口,也帮助实践团了解上海市民对于法治文化建设的总体看法。

6月27日下午,实践团前往上海市律师公会旧址陈列馆参观。该陈列馆是沪上第一家展示早期律师行业发展史料以及律师制度恢复四十年来上海律师发展成就的陈列馆。陈列馆以“回顾历史,展望未来”为主旋律,展现上海作为中国律师制度发源地之一,其律师业发展的脉络,律师职业在国家社会经济发展、社会治理、法治建设中的地位和作用以及律师行业文化的逐步繁荣,再现了上海律师公会对近代中国民主法治和民族复兴的贡献。实践团成员在参观中了解到,在收回上海租界“会审公廨”的斗争中,在为“五卅惨案”被捕学生的辩护中,在震惊中外的“七君子”事件中,都有上海律师公会知名律师的身影。早在半个多世纪前,上海律师公会还首次设立法律援助机构,专为贫苦百姓提供法律服务。实践团成员深受启发和感动,对于老一辈律师的爱国情怀、正义精神和专业素养深感敬佩。此次参观亦激励了实践团成员培育职业理想,加深“法安天下,德润人心”之情怀,坚定“强国有我,青春有为”之志向。

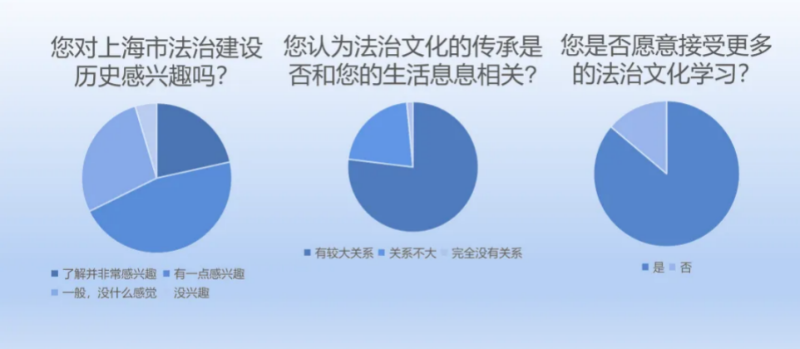

实践团同步在线上展开资料搜集、问卷调查等调研,共阅读不同文章、资料过百篇,收得有效问卷260份并进行分析总结,结合线下调研成果,整理为超万字调研报告。线上调研与线下调研相互补充,实践团成员们对党的二十大精神、上海市法治文化传承、建设现状有了更为深切的认识。实践团成员们都从本次调研中受益匪浅。其中,实践团成员阿娅扩孜表示,“这次经历对我的成长和未来职业规划都产生了深远的影响。通过这次实践,我深刻地认识到发展法律与普及法律是一项长期持续且需要巨大耐心和多方努力的工作。我们要不断学习提高专业技能和个人素养,为社会主义法治文化建设贡献智慧和力量。”

法治文化是法治社会的重要精神支柱和内在动力,对于繁荣社会主义文化和建设社会主义法治国家尤为重要。只有持之以恒推动社会主义法治文化建设,推动法治文化大发展大繁荣,才能不断增强我国法治文化整体实力和竞争力。

“缘法而行,崇法致新”实践团以法治文化传承与发展为大背景,结合“聚焦二十大,筑梦新时代——行万里路,知中国情”的主题,通过调研深入了解法治文化的本质、原则和核心价值观,进一步提高大学生的法治意识和素养,培养其社会责任感和公民意识,弘扬中国精神、凝聚中国力量、增强法治文化自信。调研总结上海市法治文化建设经验,为推动法治文化的传承与发展提供了参考和借鉴,促进了法治观念的树立和法治意识的普及。通过了解并分析法治文化建设的现状,进一步促进法治制度的完善和法治环境的改善,推动法治思维成为全民共识,确保法治精神得以社会普遍化的实践和实现。同时,该活动有利于发现和挖掘上海市法治文化中的优秀内容和精华,有利于弘扬和传播上海市的法治文化形象,展示我国法治国家的风貌和成就,丰富和发展中华优秀传统法律文化,为社会主义法治文化建设贡献智慧和力量。