综合新闻

综合新闻

上海交通大学“寻洱源之迹,储当世之才”实践团赴云南洱源开展民情社情调研

2021年7月17日,上海交通大学“寻洱源之迹,储当世之才”储才六期实践团从上海出发,经过了36小时绿皮火车的摇曳,赶赴云南洱源展开了为期14天的社会实践,实践团秉持以人为本的核心理念,在云南洱源,多维度探究乡村振兴原生动力。

本次社会实践团由上海交通大学荣昶储才计划六期学员组成,由班主任徐云帆老师,校团委辅导员周婕妤、马文斌带队,全团共45人,在上海交通大学驻云南省大理州洱源县茈碧湖镇丰源村党总支第一书记、扶贫工作队队长田罗银老师的带领下,在当地开展了丰富的实践活动,团员们在实践中行知合一、开拓视野、交流碰撞、丈量祖国,感受时代跳动的脉搏,亦更加明确了一代青年人的责任与担当。

实践背景

2021年2月25日,全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂举行。8年时间,1亿人告别绝对贫困,12.8万个贫困村、832个贫困县全部摘帽!在中国取得脱贫攻坚战全面胜利的背景下,“十四五”规划明确了乡村振兴战略的重要部署,也为青年们指明了奋斗的目标。

而云南洱源作为交大定点对口帮扶地,承载着无数交大人的热血,也启发着无数交大人的理想,本次实践一方面旨在通过贡献交大人的一份力量,为当地百姓与政府带去不一样的声音,提供力所能及的帮助;另一方面更旨在让团员们深入基层,在立足真实的国情社情民情的基础上结合自身实际,全面提升价值追求和综合素质,心怀大国,砥砺前行。

基层座谈

从中药材基地的负责人雷剑老师、大学生村官三营镇组织干事张晓琼书记、茈碧湖镇崔副镇长、茈碧湖镇环境保护服务中心郭主任、丰源村杨副书记,到南极完小校长李匡龙老师、洱源县前教育局局长李昌老师、洱源一中老校长马琴老师,再到交大校友丽江云珍堂股份有限公司董事长张启航、丽江市政府党组成员裴峰等等,他们用心融入当地百姓的生活,设身处地地解决村民难题,促进各民族的团结与融合,让当地百姓过上幸福的小康生活。团员们在一场场的座谈会与实地调研中,与他们交流沟通,深入了解了当地的社情民情,汲取了他们的人生智慧,也看到了他们投身基层的那份责任与担当,并在自己的心中埋下了一颗理想的种子。

正是在脱贫攻坚战和乡村振兴中,干部们坚持不懈,充分发动百姓的力量,攻克一道道难关,最终打赢了这场人民战争!

农活劳作

在丰源村“生态优先、绿色发展”试验种植基地,团员们参与农活劳作,亲身下地干活,为种下的李子除去杂草。团员们也在与试验田组长的交流中,发现了第一产业在当地带来的机遇挑战。

产业调研

云南当地因地制宜发展了中草药产业、黑蒜产业、梅果产业、温泉产业等等产业,为乡村振兴的经济基础做出了重要贡献。实践团也在实践过程中,多次以实地参观、亲身体验的形式,深入了解各个产业发展的优势与困难。

以中草药产业为例,团员们上山为药材除杂草,也在与负责人雷老师更加深入的交流中了解到到,雷家寨在种植中草药过程中坚持不添加除草剂,保障药材质量,为当地百姓谋出路,解决就业难题的同时带来满意的收入,一举多得。在雷老师身上,团员们看到了一位退伍兵对家乡的热爱,对百姓的关切,看到了他为祖国脱贫攻坚战做出的贡献和他的坚守与社会责任感。

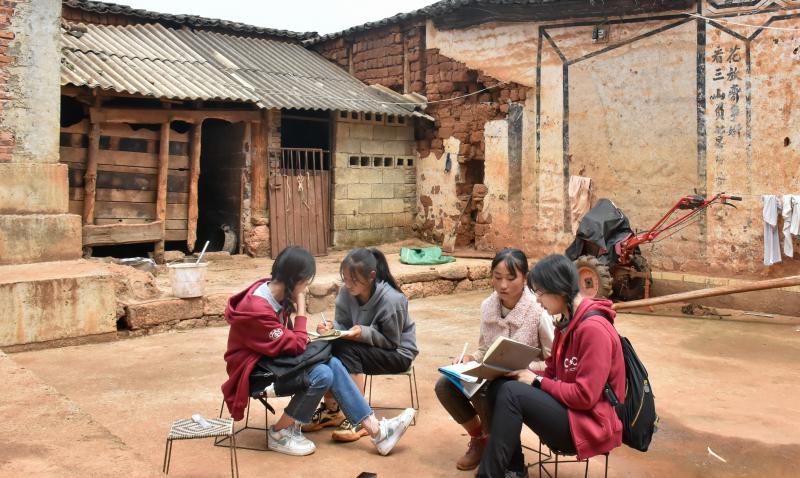

入户调研

实践团总共分为四个行政组,从乡村振兴的不同角度分别展开分课题调研,团员们走进一户户人家,与村民们面对面沟通,聆听基层的真实声音。

第一行政组围绕“生态与产业发展关系”课题,在洱源县南极村展开入户调研,了解到了南极村自提水一期工程完成以来,已解决生活用水问题。南极村污水治理、垃圾治理均缺少统一管理,有待进一步改善。南极村以第一产业为主,主要种植洋芋、芸豆、玉米等。在用水条件逐步改善条件下,开始种植苹果、辣椒、梅子等价值更高作物,产值稳步上升。生态与产业有紧密关系,生态越好,产业发展空间越大,产业发展可持续性越强。

第二行政组一行七人前往了大小南极村对乡村医疗的课题展开了入户调研。第一位受访的老人家恰好是一位乡村赤脚医生,在采访的过程中,团员们了解到他五十余年的行医经历,也为他后来可惜的遭遇而扼腕叹息,更为他不为挫折打败依旧悬壶济世的仁心而感动赞叹。另一位受访者是一位年轻的母亲,从她那同学们又了解到了如今治病医疗的便捷以及医疗保险政策给广大人民带来的实实在在的优惠。

第三行政组于南极村入户走访了三家村民,详细了解了当地的民生状况与生活条件。从村民的口中,团员们真实了解了当地生产生活的真实情况,真切得感受到村民的实际困难与生活愿景,深受触动。看见随处散落的垃圾,不满牛粪的路面,在为当地卫生状况担忧的同时,团员们看到了最真实的乡村生活,也在思考着当地的发展当往何处前进。通过采访三户人家,了解到当地村民绝大多数都外出务工,留下的老年人只能靠天吃饭,勉强维持生计,政府有相应的经济补助,但医疗教育资源都极为紧缺。同时,据当地的一位大学生说,南极村的卫生条件较差,“各人自扫门前雪”是生活的常态,村委和村民之间缺乏沟通,整体情况较为困难。最泥泞的山路,最真实的乡村,团员们在大山中前行,在前行中思考,在思考中探索和奋进。

第四行政组来到大小南极,入户走访了家庭状况比较特殊的学生。我们了解到,在父母缺位的情况下,学生需要承担起家里的劳作、杂务等许多体力活,而且由于家庭缺少教育氛围,学生在对学习重要性的认知上非常依靠好老师的不断鼓励引导和自身思想的逐渐成熟,基于这一点,学生在学习早期往往不够重视,在基础上留下较大漏洞,导致后期追赶困难。据此,我们认为在小学期间加强对学生的学习习惯和学习认知的培养十分重要,学校也非常需要更加优秀的教师队伍。

实践感悟

2021年7月30日,实践团全体成员在昆明开展了本次实践的总结座谈会,上海荣昶公益基金会主席王建明、理事毛抚平、监事兼副秘书长李永庆、校团委副书记李灿、六期班主任徐云帆出席本次总结会。总结会上,团员们结合14天在祖国西部的所见所闻、所思所想分享了实践感悟:

“中国只有一个上海,但有很多个洱源。”

总结会上,不少团员提到了“身体力行”对了解祖国民情的重要意义。作为大学生的我们,平日里开拓新知的方式更多是在“象牙塔”中研习理论、在“黄金屋”中对话先贤。但回望过去14天,我们带上农具,脚踏最清香的泥土;走访民居,聆听自心底的民声;走进基层,感受一方人的使命。小至一草一木,大至顶层设计,我们明白了什么是“真实自有万钧之力”,连串数字背后是生命的鲜活故事,阳春白雪背后是平凡的人间烟火。

“实践获得的成果不限于对洱源的了解,而是种下一颗种子。”

看到了东西部地区经济发展的差异、山区与坝区的落差、也由此推及到我们与他们,接一身地气,感受“以人为本”中深涵的人文情怀,作为交大学子,作为储才人,我们享受了更多优质的资源,也更应学会担当自己应有的责任,警惕自我感动式地同情与消费,厚植家国情怀,让宏大的叙事化作脚踏实地地前行,以敏锐捕捉需求,以谦卑丈量土地,以学识武装自我,为生我育我的土地建言献策,于大千中微微闪光,于微微中照亮大千,尽己所能为同一片天空下的人民谋福祉,为祖国谋兴盛。