综合新闻

综合新闻

设计战“疫”教师记录:用“烘焙理论”开展精细化线上直播教学

刚得知要从线下转线上直播教学时,内心很忐忑。难道要当“主播”了?! 由于从未有过此番职业体验,瞬间便有了前所未有的压力:不熟悉直播和技术、 未调整好线上学习资源和课件内容 ······

所幸在局促不安之际,学校和学院各项支撑便迅速就位:悉心准备软件、 技术、设备甚至心理培训;全力配备技术工具、直播套装;还安排了应急解惑专员······一切便很快就绪,着实让人感动!可谓是万事俱备, 只差登台!

于是便尽快调整心态,化压力为动力:把原有课件调起来、教学新法用起来、直播摄像开起来。同时也提醒自己不能忘记后台运作:课程网站建起来、电子资源屯起来,学生助教聊起来······总之,开始一步步稳扎稳打,向“线上转身”加速前进!

我发现直播上课,其实像“烘焙蛋糕”

传统课堂是面对面教学,老师对课堂有着全局性和即时性的把握;而直播课堂则是“空中课堂”,这更像是一种“界对界”的教学,需要在直播过程中通过转换网络的”双重界面”来把握课堂。

但由于视野限制、操作的短暂延迟,这种把握课堂的方式往往具有局限性,因此学生容易分神,教学效果也不易把控。要成为有实力的“网课主播”,如何才能保证听课效果?在逐步练就“烘焙本领”的同时,我发现 直播上课其实和“做蛋糕”极为相似。于是,逐渐总结出几个法则:

第一,准备足料,做“好蛋糕”。准备直播课程内容,就像在做蛋糕。虽然形式工具必不可少,但核心还是材料本身。即便是线上直播,也需要将内容这块”蛋糕“做得好吃,学生们才会一直想吃、爱吃。

因此,在准备“蛋糕”的过程中,我先开始除旧布新:将“食材”重新调整,剔除老旧知识、固化观点,补上最新的行业动态、热点问题等成分,确保“蛋糕”既营养又新鲜;再将“蛋糕”的成分重新按比例添加:将知识、观点、求证、诙谐等等合理分配,力求让“蛋糕”口感独特,艰而不涩、甜而不腻。

“除旧布新”的课件准备

第二,小口咀嚼,味觉引领。蛋糕要分块吃,上课也要先划分内容,因此我选择“分主题授课”。顾名思义,是通过切分课堂内容,将原本 45 分钟的课件切分成两三个 15-20

分钟的课程主题(Topic)。因为在直播过程中学生们的注意力集中时长有限,这样做的好处是可以让每个主题的授课时长恰好与学生注意力的平均

集中时间相匹配,并且在学生即将分神时,“咔”,刚好切到下一个新主题。于是,学生的游离思绪便像突然被踩了刹车,惊醒之际,刚好可以品下一块“蛋糕”。

此外,我采用了“设问式启发教学”,让学生先猜“味道”,再吃“蛋糕”: 通过预设主题板块的核心问题,先引领学生思考答案,随后展开启发式教学。 这样做可以让学生既获得意料之外的口感和惊喜,又更容易获得学习的愉悦感、满足感。一旦调动起了学生们的主观能动性,做到积极思考、认真听课,上课的效果也会事半功倍!

一步步分解知识,远胜过囫囵吞枣。听网课也好,吃蛋糕也罢,都像在分时段看长长的风景线:体会不同的风景,再慢慢串联成一幅完整的画卷,更让人回味无穷。

第三,提练和例证,让“蛋糕”更美味。要想让学生们进一步体会”蛋糕“的美味,还可以在他们的“品尝”过 程中使用“食材用料、成分配比、色泽奥秘、口感变化”等关键词提示: 这便是“关键词教学”。在直播讲解知识点时,尽量做到以关键词、关键 句点题。切入核心后再深入推演解析,更容易让学生“远程”把握知识要领。

“关键词”式教学

除了提取关键词,对于上网课来说必不可少的还有例证说明。这样做的好处是可以通过适量的案例教学让枯燥的理论加速“溶解”,使学生们更透彻地理 解抽象逻辑概念。比如,当我们谈到某种蛋糕的具体制作方法时,如果只解释制 作的理论:

“剥离蛋黄后只用蛋清,经过搅打产生松软泡沫,不加一滴油脂,会得到蛋 糕颜色清爽雪白的结果。”

学生们大概都没法想像蛋糕成品如何。如果这时再代入他们熟悉的日常食物“天使蛋糕”,他们便会恍然大悟:原来天使蛋糕的“白”是这么制作的!

“案例式”教学

毕竟在传统课堂中,老师可以面对面为学生们演绎、推导;但在直播课中如果照搬线下上课模式,很可能会达不到预期的教学效果。

第四,颜值、分享方式和仪式感,每个都重要。好看的“蛋糕”,会不经意间提高人的食欲。同样的,课件越用心、赏心悦目,越能抓取学生注意力、调动学生学习兴趣。建筑学的课程多以图 片展现,有着可以成为“高颜值”蛋糕的“先天基因”。所以我在制作中多挑选既能融入教学,质量又精美的高颜值图片,并配以精简文字、动画、声音多种元素,让“蛋糕”外观和内容都更加形象、美观、立体化。

当然,“蛋糕”的分享途径也要避免单一,尽量多元:除了在 zoom 直播上课以外,及时批改作业、辅导答疑;在 canvas 平台、课程微信群等发布课前等电子教材、参考网站信息,课后的发布录播视频、通知讨论等各类资料······这些都是扩充分享“蛋糕”途径的方式。对于同学们来说,未赶上直播的同学能继续学习,听过课的同学也可以加强复习,进一 步巩固学生们对知识点的吸收。

最后,不可缺少的还有分享“蛋糕”前的“仪式感”。进直播室上课正是一场分享“盛宴”的仪式:宽带、场地、灯光、服装认真待命,两台电脑、iPad、白板和手机准备就绪。在课前 15 分钟进入“空中教室”,还可以提前检查设备状况、关注学生状态,做好热身!

师生共赴“盛宴”,还缺点什么?

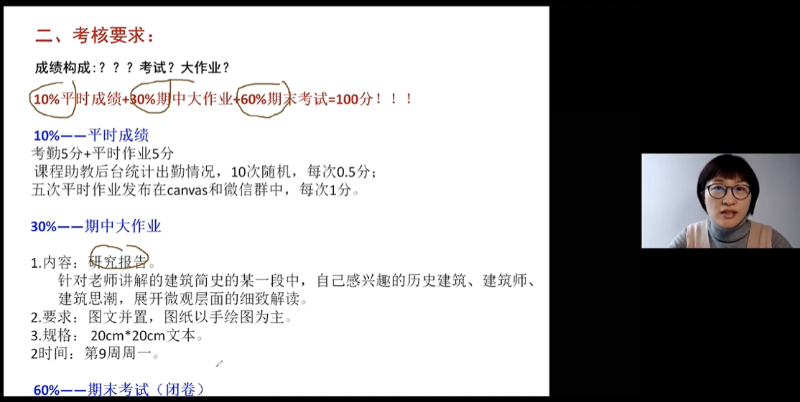

在“盛宴”正式开始之际,分享“蛋糕”还需要注意什么?第一,记得“互动”。直播课堂上的互动异常重要:根据面对的不同学生群体做“个性化定制”互动,可以让师生在虚拟的知识空间里共进退。例如:《建筑史纲》为基 础课程,面向一年级同学开放。我多采取“量大面广”的简单快速提问方 式,让每位同学都在轻松参与的过程中保持专注;

而另一门《外国近现代建筑历史与理论》,是具有一定难度的理论课,面向三年级同学开放。因此在互动中,我采取了“减量重质”的问答方式: 通过提出回顾性或拓展性问题,做到“温故知新”、继而引入新课程。

不过,在点名提问的同时,我也鼓励其他同学在“聊天区”同步留言答题。毕竟,一起参与问答更能调动学生们整体参与课堂的热情。

第二,成为表情包?没关系!对线上课程来说,课堂氛围直接影响着同学们的听课兴趣。所以在上课时, 我的表情和肢体语言也会比在传统课堂上更加夸张丰富一些。这也带来了不错的效应:课堂慢慢活跃起来了,同学们也受到了感染,上课氛围一点儿也不比在教室差。

第三,别忘了屏幕上好用的“工具条”。工具条中的“注释”可以模拟“敲黑板、划重点”;“激光笔”可以带动同学们视线,必要时候,不要忘了它们。

图示“工具条”的划重点功能

在师生交互的“空中课堂”里,知识的传递和接收是快乐的:对老师而言,独乐乐不如众乐乐、授人以“糕”不如授人以如何“做蛋糕”;对学生们而言,“品尝蛋糕”和“学做蛋糕”又何尝不是一份乐趣和收获呢。

常闻“治大国如烹小鲜”,在我看来上直播课正如烘焙蛋糕。虽然这个比喻可能不甚恰当,但在举国抗疫的特殊时期,我的期望便是全身心地投入教学,为 同学们烘焙出一款又一款精致美味的“网络蛋糕”,也为抗击疫情贡献自己一份 微薄的力量。

希望在疫情结束、春暖花开之际,我能真实地练就一手“我家有他家无”的 烘焙技术。待再相聚之时,以蛋糕款待!