综合新闻

综合新闻

上海交通大学凯原法学院“全球挑战计划——肯尼亚吸引外资法律环境评估及改进建议”实践团赴肯尼亚调研

今年6月,上海交通大学“全球挑战计划——肯尼亚吸引外资法律环境评估及改进建议”项目实践团队组建完成并开始了前期的文本资料查阅整理、调研提纲梳理、调研问卷准备等工作。7月底,实践团队前往肯尼亚首都内罗毕,开展了为期一周的社会调研工作,期间走访了包括联合国环境署、中国驻肯尼亚使馆经商处、肯尼亚投资局、在非央企、民企、内罗毕大学等在内的多家单位,以实地调研、座谈、问卷等形式就相关问题进行了交流和研讨。

放眼全球,立足中国经验,探访非洲实况

作为“全球挑战计划”项目之一,团队在选题之初,即以培养团队成员“人类命运共同体”的责任意识和家国情怀,拓展全球视野,融入多元文化为重点,希望通过实地调研和探究,结合当地实际需求,为社会问题的解决提供交大智慧和方案。

新中国成立以来,中非关系的长期发展和双方合作日益深入,为中非在“一带一路”倡议下的合作奠定了良好基础。肯尼亚正是中国“一带一路”倡议在非洲的重要支点,也是中国在非投资和对非政策的中转站,更是众多中国企业“走进非洲”的首站。据联合国贸发会议发布的2018年《世界投资报告》显示,2017年肯尼亚吸收外资流量为6.72亿美元,2017年当年中国对肯尼亚直接投资流量4.10亿美元,接近当年全部外国直接投资的三分之二,是最大的投资来源国。但较为落后的政策法规体系使得相关行政事项花费时间较长,部分法律规定对外商投资形成障碍,而一些法律空白区域带来的操作空间更直接提升了外商投资的风险程度。

项目团队得到了学校和学院的大力支持,并得到中国驻肯尼亚大使馆经商处的积极协助,预期向肯尼亚政府提交调研报告,就改善肯尼亚外商投资法律环境、提升肯尼亚外商投资吸引力提出建议,并公开发表肯尼亚投资法律环境报告,为我国政府、企业和社会提供决策咨询。

培养国际视野,提升科研能力,坚定理想信念

本次项目团队共13人,其中博士研究生2人,硕士研究生5人,本科生3人,来自凯原法学院、外国语学院和生命科学技术学院,专业涵盖国际法、民商法、经济法、知识产权法、环境法等领域。通过本次社会实践,同学们也有很多收获和体悟。

凯原法学院知识产权法专业博士研究生一年级毕文轩表示:“在肯尼亚的一周多时间以来,给我最大的感受就是制度对于国家发展的作用与桎梏。制度本无好坏之分,关键在于适合国情。肯尼亚在被英国殖民前,基本处在原始社会中,但在殖民后却一跃步入资本主义社会。形式的制度在纸上随时可以写成,但对实质制度的接受却并非一朝一夕之事。匆匆进入民主文明社会的肯尼亚,始终无法也不愿意解决内罗毕城中百万之众的贫民窟问题。因为在政府眼中,这是拖累经济发展的累赘;而在政客眼中,这是满足自己政治野心的票仓。在肯尼亚调研的这段时间里,我自己发现并反思了许多问题,这些问题中有些是我们曾经遇到并已解决的,有些是现在仍在解决的,还有一些是从未接触过的。“

凯原法学院经济法专业博士研究生二年级程雪军表示:“走进非洲之前,我通过文字、音像等资料试图去了解非洲,而印象中的非洲是“炎热、贫穷、动乱”的;走进非洲之后,才惊叹非洲资源的丰富、气候的适宜,并感叹非洲肯尼亚经济的活力以及稳定、国际化程度,但同时我们也看到了“折叠的非洲“:贫富差距显著,失业率居高不下,贫民窟环境堪忧等,尽管“后殖民”背景下的非洲法律制度基础采取了移植英美法系方式,从立法技术来看比较前沿与先进,但是法律制度依然是经济基础的重要反映,当法律制度与经济基础严重脱节时,可能并不会成为制度推进力引领经济发展,从非洲所见所闻,让我更加坚定了社会主义制度优越性,以及社会主义特色法律制度建设的必要性,同时也深刻理解了“一带一路”的伟大战略意义。”

凯原法学院经济法专业硕士研究生二年级田梦驰表示:“此次非洲之行,我感受到中国民企开阔进取的企业家精神,震撼于大型国企建造城中之城的强大实力,倾慕于联合国总部高屋建瓴的国际视野,亦感动于代表处、经商处等外交人员的辛勤付出。我到自己正在与远方一个更为广袤的世界发生关联,自己的注意力和视角从一个微观的局部图迅速调焦为一幅包含更多世相的远景图,平日里因自身境况和生活琐事而引发的困惑与感慨因视角的扩大和注意力的移转而显得微不足道。”

凯原法学院硕士研究生一年级魏小欣表示:“这次非洲之行,尽管出发前我做了一些准备工作,实地调查时我原有的设定和想法却得到了很多刷新:原来投资局在肯尼亚并不是有实权的部门、肯尼亚受英国影响,对外资准入的门槛非常低,和我国改革开放初期完全不同……绝知此事要躬行,我想对于如肯尼亚这样的非洲新兴独立国家而言,殖民者的影响已经产生,这种影响有好有坏,如何在这样的影响中寻找到一条切实可行的发展之路,而不是好高骛远地追求空中楼阁,或许是他们面临的巨大挑战。法律只是皮肤,其背后的社会历史才是骨骼。肯尼亚从英国承袭下来的完善法律制度,并完全不适应肯尼亚的发展。对于肯尼亚的相当一部分地区,相当于从部族直接进入国家。部族之间的角力很大程度影响到了肯尼亚的政局。近年来非洲的法律制度、政治制度都在进行本土化。这是一个漫长又艰巨的任务,如果本土化不顺利,我们只会看到一个光鲜的法律体系和一个破落的执行体系。无论如何,在肯尼亚的记忆将在未来时刻提醒我‘Hukunamatata’背后的乐天、开阔、自由,和在钢筋水泥里不忘广阔天地的勇气。”

凯原法学院硕士研究生一年级王旭表示:“充满期待又稍加忐忑,怀揣希望并随遇而安,这是我心中的肯尼亚。从投资局到联合国,从内罗毕到蒙巴萨,从民企国企到经参处,十多天的行程说短很短,只能管中窥豹,一探悠远大陆的人情与事故,草草思考人类故土的过去和未来;十多天的行程说长很长,瀚海星河与异兽珍禽尽收眼底,平民窟与别墅豪宅皆有所见。带着切身感受回望中国,贫富差异并不陌生,法律执行同遇瓶颈,贪腐低效恰是政府期冀破除的桎梏,好在,我们在改变。“哈库拉玛塔塔”萦绕耳边,这是属于肯尼亚的快乐,可惜不适于发展。当同化的脚步难以遏止,当嘈杂逐渐褪去,希望伴随民主的可以是繁荣,伴随法律的可以是公正,伴随自由的可以是幸福。”

外国语学院硕士研究生一年级孙奇玉表示:“很幸运也很感激得此宝贵的机会踏上非洲这片神秘的土地,来到具有“非洲小巴黎”之称的肯尼亚。初到非洲,排放着黑色尾气的汽车,崎岖不平又拥堵的道路,没有车门的公交车,尚未修整的马路牙子,闲荡、慵懒亦或悠哉赶路的人们,Hakuna Matata的心境...无一不紧紧吸引着我的眼球。而短短不到十天的紧凑调研行程,更是不断震撼着我的内心。极高的失业率、巨大的贫民窟人口比重、亟待改善的法律环境、真正的中国企业家精神等等都让我更深切地感受到“人类命运共同体”中所蕴含的天下情怀。在中国驻肯尼亚大使馆经参处,我们近距离聆听了郭参赞作为外交官对于中国和非洲之发展的独到见解,着实惊叹又感动于中国改革开放四十年来的飞速发展,也对非洲未来的发展充满了期待。行万里路,知世界情。心怀感恩,继续前行。Kwa heri! Kenya and Africa!”

凯原法学院本科三年级冯冰银表示:“无论是森大柯达陶瓷公司的李总、中航国企的王总,还是联合国环境署的中国工作人员、经参处外派肯尼亚的外交人士,这群在肯尼亚的中国人无一不是开荒拓土披荆斩棘的勇士,远离故土千里迢迢地来到非洲这片古老的土地,或追逐着自己的梦想、或履行着自己的使命。肯尼亚人也无时无刻不在突破我们预设的偏见。无论是内罗毕大学尽力回答我们提问的院长、投资局有点不靠谱但态度诚恳的女负责人,还是热情绅士又有些糊涂的服务员、会向街边叫卖的妇女买一颗糖的出租车司机、热衷讨价还价活动但鄙视我对他的艺术出低价的马赛市场摊主,都可爱生动,又努力生活着。短短十天跨越半个地球,经历三个地点、走访六个机构、遇到几十个可爱生动的灵魂,这一场蒙太奇式的精神盛宴,我想我会在余生回味良久。

凯原法学院本科三年级罗清旸表示:“去非洲之前,我觉得那是一片贫瘠,犯罪率高,疾病滋生的土地。现在,这种印象虽然依旧存在,但不能完全反映出那里的全貌。肯尼亚有它的两面性,它有属于自己的野性的美,超越上海的国际化程度,优秀的人才,健全的法律制度,也有170万人居住的逼仄的贫民窟,拥堵肮脏的街道,以及并不善良的当地人。为什么这些矛盾体能够在一个国家并存?为什么看似民主(肯尼亚的国会议员是通过演讲选举产生的)的,有着和英美法系一样法律的国家却发展如此缓慢?为什么在肯尼亚的贫富差距如此之大,腐败如此严重的情况下,社会相对比较安定?……带着许多疑问,我渐渐体会到“读万卷书,行万里路”的重要性。而法律人不仅仅应该停留在法条本身,更应该切身体会社会经验。”

生命科学技术学院本科二年级李心荷表示:“尽管早已透过屏幕和纸张无数次习得过关于这里的点滴,走进非洲,这里还是有点不一样——这儿有较为完善的外商投资法律体系、有最严格的限塑令、也有不容乐观的路况、居高不下的犯罪率、上百万人口的贫民窟……走进在这里投资的央企、民企,走进这儿的政府机构、走进绿色的心脏联合国环境署,我们懂了、理解了,我们看到了折叠的非洲,也看到了多面、立体的世界。现象背后,成因总是深远复杂,在这里,我们以法律专业的眼光对肯尼亚外商投资法律环境进行调研,也从普世的视角去反思,人类因何而璀璨。走出非洲,知之行之,带回沉甸甸的知识,也带回悄然生长的情怀。”

精准调研,深入一线,综合评估肯尼亚外商投资法律环境

7月29日,实践团赴非洲最大陶瓷厂——特福(肯尼亚)陶瓷厂调研。在参观了总长达一公里的流水生产线和非洲最大的高温烧制炉后,实践团成员与公司高管团队进行了深入交流。特福(肯尼亚)陶瓷厂坚持人才本地化策略,流水线工人实现全部本土化,管理层岗位本地人已超过三分之一。通过调研,实践团掌握了大量在肯发展的中资企业的信息和案例材料,为后期的研究工作提供了充实的信息支撑。

7月30日上午,实践团成员参访了联合国环境规划署(环境署)。大家深切感受到,我国发展到现阶段,如何在国际上占据理论制高点、获得话语权、传播中国声音、增强新时代中国特色社会主义理论体系的国际影响力与吸引力已经成为当代青年的主要责任和奋斗方向。同学们对国际组织的运作,国家之间的竞争与合作,尤其是对中国在世界舞台中的位置有了更为深刻的理解。

7月30日下午,实践团前往内罗毕环球贸易中心(GTC)进行调研。GTC项目由大型央企中国航空技术国际控股有限公司(简称“中航国际”)全额投资,是目前中国企业在非洲规模最大的投资项目。实践团实地参观了项目建设情况,并与负责人针对肯尼亚的法律环境以及GTC项目建设过程中面临的法律问题进行深入探讨。中航国际在项目建设过程中,积极作为,采取严格的合规程序,应对环境保护诉讼案件,规避土地权属纠纷风险,对实践团的调研报告具有很大的借鉴意义。

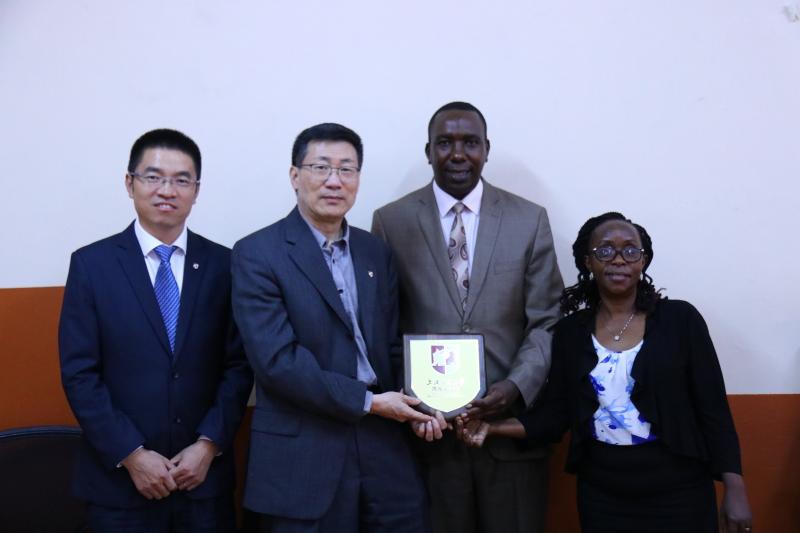

7月31日上午,实践团前往内罗毕大学法学院,就法律学术交流、短期交换项目等进行深入探讨。内罗毕大学法学院院长Kiarie Mwaura教授详细介绍了法学院基本情况,私法系主任Winifred W. Kamau教授向大家介绍了法学院专业设置情况。凯原法学院徐小冰教授介绍了我校凯原法学院发展状况及其培养特色,指出这次访问的主要目的在于对肯尼亚吸引外资法律环境评估及改进建议进行研究,并且希望这次交流能够促成凯原法学院与内罗毕大学法学院建立学术联系,全面推进两所知名法学院的战略合作。

7月31日下午,实践团前往中华人民共和国驻肯尼亚共和国大使馆经济商务参赞处,就非洲经济发展、法律困境与中国崛起等展开深度交流。张养波老师向中国大使馆经济商务参赞处各位代表介绍了上海交通大学“全球挑战者计划”,提出项目旨在于培养具有“知行合一、国际视野”的大学生。徐小冰老师介绍了“肯尼亚吸引外资法律环境评估及改进建议”项目概况。在场人员就非洲与中国发展、问题与未来畅所欲言,从立体角度全面剖析非洲、解读肯尼亚,以期为中非友好发展建言献策。经过交流,实践团成员们对中国的崛起有了深刻体会与直观认识,更加清楚地了解非洲的过去、现在与未来,坚定社会主义发展信仰。

8月1日,实践团赴肯尼亚投资局调研,就肯尼亚当下投资中可能出现的有关劳动、土地、税收、环保等法律问题与投资局的负责人Heather Munyao女士等进行深入交流和探讨。通过本次交流,实践团成员对肯尼亚投资法律环境有了更加深刻的认识。

接下来,实践团将向肯尼亚政府提交调研报告,就改善肯尼亚外商投资法律环境、提升肯尼亚外商投资吸引力提出建议;公开发表肯尼亚投资法律环境报告,为我国政府、企业和社会提供决策咨询;同时认真总结本次调研经验,为本项目的可持续性奠定基础。