交大要闻

交大要闻

[交叉融合 医工同行]夏强:铸就移植传奇,书写生命新篇

【编者按】上海交通大学与上海第二医科大学强强合并20年来,学校专门设立“医工交叉”研究基金,通过持续搭建平台、探索机制,实现了医学与理工科的深度交叉,培育出多项国家级科研成果,为学校整体实力和学科建设水平实现跨越式提升提供了有力支撑。为反映全校在医工交叉领域的探索经验和取得的不凡成就,新闻网将陆续刊发其中的优秀案例,以期梳理发展历程、总结实践真知,进一步激励广大教职医务工作者深耕交叉融合领域,为推动科技创新、医学发展,早日实现健康中国战略作出新的更大贡献。

夏强,医学博士,主任医师,教授,博士生导师,肝脏外科专家,中国工程院院士。现任上海交通大学医学院附属仁济医院院长、党委副书记,同时担任上海器官移植与免疫工程技术研究中心主任。夏强于1987年获安徽医科大学学士学位,毕业后在安徽医科大学第一附属医院外科任住院医师及主治医师。1997年,获得上海医科大学医学博士学位。此后,夏强在上海市第一人民医院(现上海交通大学医学院附属第一人民医院)外科工作,其间于1999年至2000年在奥地利格拉兹大学医学院外科担任访问学者。2004年,夏强加入上海交通大学医学院附属仁济医院,先后担任器官移植中心主任、器官移植科主任及肝脏外科主任等职务。2020年1月,夏强被任命为医院党委书记,2021年5月担任院长,2023年当选为中国工程院院士。夏强主要聚焦儿童终末期肝病、肝脏外科及肝脏移植的临床与基础研究。在 Cell、Gut、Journal of Hepatology 等国际期刊上发表论文200余篇。他曾作为第一完成人获得国家科技进步奖二等奖1项和省部级一等奖3项,并荣获全国医药卫生系统先进个人、中国医师奖和“中国最美医生”等荣誉称号。

2024年12月12日,在仁济医院东院区的外科手术室中,两台“常规”手术紧张而有序地完成了:爸爸身上的部分肝脏被切下,移植到了他不到一岁、患有胆道闭锁的孩子身上,患儿迎来了新生。在夏强带领下,仁济医院拥有的世界最大的儿童肝移植中心已使近4000名“新肝宝贝”获得了重生,儿童肝移植术后1年和5年生存率均达国际先进水平。

作为我国儿童肝移植领域重要的开拓者和领军者,夏强凭借在儿童终末期肝病诊疗领域的重大突破性成就,成功引领了我国儿童肝移植技术实现从几乎空白到世界领先的跨越,打破胆道闭锁患儿“活不过2岁”的魔咒,为无数患者点亮了生命的希望之光,也标志着中国的活体肝移植技术已达到世界一流水平。

肝脏移植,生命之光

我国每年有3000~5000名儿童由于各种先天疾病而罹患终末期肝硬化,其中大部分为胆道闭锁。在儿童肝移植手术成熟前,胆道闭锁的唯一治疗方式是葛西手术(肝门-空肠吻合术),但葛西手术成功率仅为30%,如果葛西手术无效,大部分患儿在2岁以前就会死亡。

1999年,夏强获得医学博士学位后,被公派到奥地利格拉茨大学进修,主攻微创外科技术。夏强了解到,这家医院一年做了10多台肝移植手术。肝脏移植在当时的整个外科领域是极其高精尖的技术,国内尚无法常规开展, 更没有直接临床经验。首次目睹肝移植手术全过程之时,夏强内心就萌发了强烈的冲动:“站上这项前沿医术的制高点!”他处处留心,做了很多学习和积累。

2000年,夏强结束访问回国,上海市第一人民医院正好启动肝脏移植攻关项目,他顺理成章地成了技术攻关小组的核心成员。他从动物实验起步训练手术技术,于2001年成功完成了第一台肝移植手术。至2004年,他已全程参与完成100多例手术,对筹建病房、制订流程、明确规范等各个环节了如指掌。

2004年9月,38岁的夏强作为特殊人才被上海交通大学医学院附属仁济医院引进,组建了一支平均年龄只有32岁的年轻团队,成为仁济医院最年轻的科主任。初到仁济,建科的正式任命还没有宣布,夏强就带着四个怀揣创业激情和梦想的年轻人热火朝天地干了起来,“白加黑”7天、24小时连轴转,在仅有十几张病床的条件下,第一周就成功地完成4例肝移植手术,令医院上下为之振奋。在一年的时间里,凭借7位医生、14张床位,团队完成了120多例肝移植,使肝移植技术成为仁济医院的一个强项。

正当科室技术蓬勃发展之际,中国器官移植事业迎来了重大改革。2005—2007年,器官自愿捐献体系开始建立。夏强敏锐地洞察到,活体移植必将成为治疗肝病患儿的大势所趋。

为攻克儿童肝移植技术壁垒,2006年初,夏强带领团队开始了活体肝移植的攻关之战。为练习手术技术,他们在小猪身上做动物实验,每天训练超过14小时,但一开始成功率很低。那段时间,尽管试验一次次失败,夏强仍然咬着牙坚持,苦练了整整10个月,反复磨炼每一个分离的动作,终于总结出了一套在无血流阻断下切取供肝的“精准切肝”方法,并熟练掌握了显微缝合技术。2006年,一名9个月大的孩子成为仁济医院第一例接受活体肝移植手术的患儿,孩子的妈妈捐献了自己的部分肝脏,经过长达13小时的手术,孩子获得了重生。至2009年,夏强团队的儿童活体肝移植年手术量位居上海第一,2011年跃居世界首位。

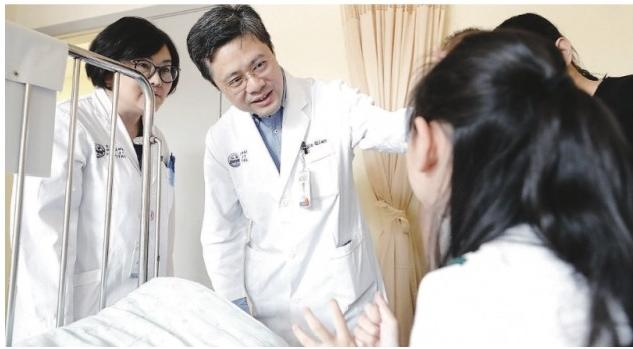

夏强(左二)在肝脏外科儿童病区询问即将康复出院的小患者的身体状况

2022年11月20日,在于韩国首尔召开的国际活体肝移植学会年度学术大会上,仁济医院肝脏外科作为大会唯一受邀手术直播团队,在夏强的带领 下,向来自世界各地的学者展示了荧光腹腔镜下供肝切取和儿童肝移植手术的过程,向世界展现了中国活体肝移植手术的实力。夏强说,他要把中国医生做的工作推广至国际,向全世界展示中国医生的能力。

虽然技术逐渐成熟,但较高的费用仍让不少家庭贫困的患儿家长望而却步。夏强一方面积极推进医疗技术的提高,研究更科学的治疗方案和手术后排异药物的合理使用,让手术变得更安全;同时与大大小小的慈善机构合作,为贫困患儿家庭筹集治疗费用,减轻困难患儿家庭的经济负担。双管齐下,术后孩子们的长期存活率和生活质量大为提高。每每看到这些重生的孩子、新生的家庭,夏强都会感到由衷的欣慰:"我一定要坚持干下去,等我老了,这些孩子们一个个都长成健康的小伙子、大姑娘了,那该多幸福!”

夏强(左三)在病房与患儿家属交流

为了推广经验,夏强牵头组建了国内首个儿童器官移植专业委员会,牵头编制了首部《中国儿童肝移植临床诊疗指南(2015版)》,指导全国范围内更规范、安全、有效地开展儿童肝移植工作,先后获得国家科技进步奖二等奖和三个省部级一等奖。

在夏强的带领下,仁济医院的儿童肝移植中心已成为世界最大的儿童肝移植中心,年完成量连续12年居世界首位,5年生存率94%,达全球领先水平。不仅如此,仁济医院还被认定为上海唯一的国家肝移植医师培训基地。他提出的“仁心、慧术、愚情”的科室理念,引导仁济肝移植团队用高超的医术和高尚的医德,打造出了中国活体肝移植的行业标准。

在临床工作取得非凡成绩的同时,夏强还深入思考移植后的排异、长期生存等诸多问题,并探索着细胞移植研究、建立细胞库、基因编辑治疗等新方法,以其深厚的医学背景和执着的科研精神,不断推动医疗科技的前沿发展。

2006年10月,夏强建立了器官移植实验室,招募最优秀的科研人员。他长期坚持支持基础科研,致力于引领基础学科研究取得丰硕成果。

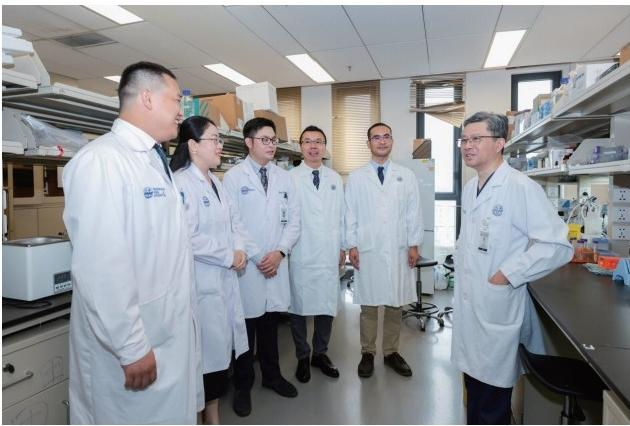

夏强(右一)与团队工作交流

医工交叉,创新之路

夏强对医工交叉有着深刻的理解:”医工交叉不仅涉及技术层面的问题,还包含实际操作中的诸多挑战和复杂性。”

2017年,上海交通大学医学院分子医学研究院在仁济医院成立,聚焦分子医学前沿,立足于重大疾病创新药物研发与早诊、确诊防控技术的突破。 分子医学研究院的基础研究与仁济医院临床工作的深度合作,是医工交叉融合的成功实践。

夏强表示:“我个人的第一个国家自然科学基金重点项目,就是和分子医学研究院合作申请的,其中肿瘤早期演进的分子显像技术,就是采用框架核酸技术来做的。”

2019年,夏强获上海交通大学“科研成果奖”,应邀参会演讲之际,他向众多理工科专家教授提出了一个临床困扰,即在活体肝脏移植手术中,如何精确测量切下来的肝脏体积。现行方法类似于曹冲称象,虽有效但原始,测量精准度不高;与上海交通大学的理工科教授们交流后,有教授提出通过光电等技术改进测量方法,只要设计一台自动化设备就可以解决问题。然而,尽管技术上可以实现,但由于市场需求有限,商业化进程难以推进。夏强以肝脏体积测量设备为例,生动地说明了即使技术上可行,缺乏商业价值和市场需求也会导致创新的停滞。

2020年,他领衔的“肝癌早期演进关键分子事件的可视化及临床转化”项目,展现了医工交叉助力肿瘤早期诊断的巨大潜力。他深有感触:“医工交叉环节众多,真正能够投入使用或者商业化还有很长的路要走,并不那么容易。”

在科研海洋中的每一次深潜都伴随着未知与挑战,但同样孕育着突破与机遇。夏强强调:“科技创新有太多的未知,原始创新都是要靠探索才能完成的。”科研的本质在于探索未知,每一次的失败都是对知识边界的一次触碰,每一次的结果都是对科学认知领域的一次扩大。始于基础研究的创新突破, 是向临床转化并产生实际效果的基础。然而,并非所有研究都能顺利转化为实际应用,只有少数研究真正具备转化的潜力和价值。

2023年12月28日,夏强在上海交通大学医学院“精神传承,创新引领,共话交医高质量发展”院士论坛上发言

随着科学技术的进步,医疗领域正经历着飞速发展。夏强对外科领域的新技术——机器人手术的发展充满期待。他相信,这一技术将不仅改变医生与患者的互动方式,更有可能实现远程手术,甚至在未来实现完全自动化的手术操作。这不仅是技术的进步,更是医疗模式的革命。医工融合、创新驱动正在徐徐展开崭新篇章。

人才培养,传承之本

夏强非常重视培养医学领域人才,他谦虚地表示,自己在医工交叉领域的研究成果并不算突出,但在医工交叉人才培养方面有一定心得。

夏强特别提到了自己的学生向雪琳,这位学生于2024年通过博士学位论文答辩,成为他真正意义上的第一位医工交叉博士毕业生。向雪琳的学术旅程可谓夏强人才培养理念的一个缩影。她本科是化学专业,通过上海交通大学的严格筛选进入医学领域,上海交通大学“4+4”项目为医工交叉人才培养提供了理想的条件,学生前4年学习理工科专业,后4 年在医学领域深造。在前4年中,向雪琳打下了化学化工研究的扎实基础;而后4年,她将化学知识与医学理论相结合,展现出了医工交叉的巨大潜力。夏强综合考虑了她的化学背景与临床道路,为她量身定制了一个跨学科研究课题,并与上海交通大学樊春海院士团队达成合作。

2024年6月18日,夏强为上海交通大学医学院毕业生拨穗

夏强认为,医工交叉人才培养项目为学生提供了得天独厚的条件,使他们能够在扎实的理工科基础上进一步了解临床需求,实现医工有机结合。这种模式倡导临床导师与基础学科导师之间的紧密合作,通过交流和讨论,共同指导学生,帮助他们在医工交叉领域取得突破;同时鼓励学生在不同学科间自由穿梭,激发他们的创新思维,培养他们解决复杂问题的能力。这种培养模式不仅有助于学生个人的发展,也为未来医工交叉领域的研究注入了新活力。

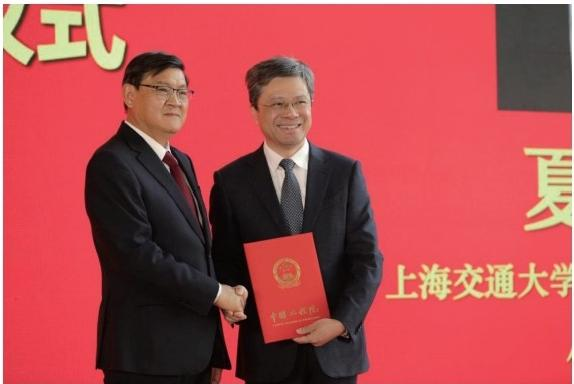

2023年12月8日,中国工程院2023年当选院士颁证仪式在北京举行,中国工程院党组书记、院长李晓红为夏强颁发证书

2023年,夏强当选中国工程院院士。展望未来,夏强表示将继续致力于医学科技的进步和创新。他不仅关注肝移植技术的持续发展,还将目光投向前沿研究领域,期待为疾病治疗开辟全新路径。他相信,通过跨学科合作和不断创新,可以实现更加精准和高效的医疗,为患者带来更多希望和福祉。

(摘自《交叉融合 医工同行 上海交通大学医工交叉二十年》 上海交通大学出版社 2025年11月第一版 主编 曾小勤 郑俊克 李冬凉)