交大要闻

交大要闻

“2025国际能源前沿论坛”在上海交大举办

“2025国际能源前沿论坛”暨“2025 Frontiers in Energy-International Engineering Symposium on Energy”于2025年10月10日至11日在上海交通大学闵行校区举办。本次论坛由上海交通大学与Frontiers in Energy 期刊联合主办,上海交通大学国家电投智慧能源创新学院和上海交通大学碳中和发展研究院承办,由上海非碳基能源转换与利用研究院、上海能源研究会以及上海交通大学国家储能技术产教融合创新平台协办。

在论坛开幕式上,论坛主席、中国工程院院士、Frontiers in Energy 期刊主编黄震,中国工程院院士、中国工程院能源与矿业工程学部主任周守为,上海交通大学党委书记杨振斌分别致辞。

黄震院士首先对各位院士、领导、专家和来宾表示热烈欢迎及诚挚感谢。他指出,在当今全球应对气候变化的大背景下,我们正面临一场史无前例的能源绿色转型,亟需一系列颠覆性、变革性能源科技的战略支撑。Frontiers in Energy 期刊是由中国工程院、高等教育出版社和上海交通大学共同主办的英文综合性学术期刊,是中国工程院院刊 Engineering 能源分刊。期刊秉承刊名中的“Frontiers(前沿)”宗旨,聚焦国内外能源领域内最具“前沿性、创新性、交叉性”科研成果的报道,致力于为全球能源领域的专家学者、工程师和决策者搭建一个发表原创性研究成果的高水平国际化的学术交流平台。

“能源前沿论坛”作为中国工程院院刊 Engineering 能源分刊的品牌活动,至今已举办两届,今年迎来了第三届。本次论坛聚焦能源的“前沿性、创新性、交叉性”领域,设置了“院士讲坛”及“先进电池材料与技术”“新能源发电与新型电力系统”“氢能与绿色燃料”“AI+能源”等多个前沿专题交流平台,邀请了国内外能源领域的院士、知名专家及青年英才分别做主旨演讲和特邀主题报告,分享其前沿洞见,开展学术交流与探讨。论坛旨在依托 Frontiers in Energy 学术期刊的影响力,打造一个高水平、面对面的交流盛会,以展示前沿科技成果,促进能源科技的协同创新与发展。

周守为院士代表中国工程院能源与矿业工程学部对“2025国际能源前沿论坛”暨“2025 Frontiers in Energy-International Engineering Symposium on Energy”的召开表示热烈祝贺。他指出,能源科技面临机遇和挑战,中国工程院作为国家工程科技高端智库,始终致力于为国家能源战略提供智力支撑。他特别提出,作为中国工程院院刊,Frontiers in Energy 影响力不断提升,已经成为展现全球能源科技创新成果的重要窗口。能源与矿业工程学部将与上海交通大学紧密携手,持续提升 Frontiers in Energy 期刊的学术水平和影响力。本次论坛通过前沿热点议题研讨,与期刊形成联动,必将为能源科技发展注入新动力,推动全球能源科技合作交流与进步。

杨振斌代表上海交通大学向与会院士、专家与嘉宾表示热烈的欢迎。他在致辞中强调,推动绿色转型是应对气候变化的全球共识。本次论坛聚焦新能源发电与新型电力系统、先进电池材料与技术、氢能与绿色燃料、AI+能源等前沿议题,旨在为全球能源领域的专家学者提供一个探索未来能源方向的高水平交流平台。上海交通大学积极响应国家“双碳”战略,持续加强在能源领域的科研布局与科技创新,其中,与国家电力投资集团有限公司合作共建的智慧能源创新学院,已成为学校在能源领域学科交叉和产教融合的重要教学科研平台。杨振斌书记表示,上海交大正积极推动低碳、零碳及负碳技术的研发应用,通过深化科研布局、创新产学研机制,积极为探索未来能源解决方案贡献“交大智慧”与“交大方案”。

随后,黄震院士详细介绍了 Frontiers in Energy 期刊的定位、办刊宗旨、发展历程与未来展望。

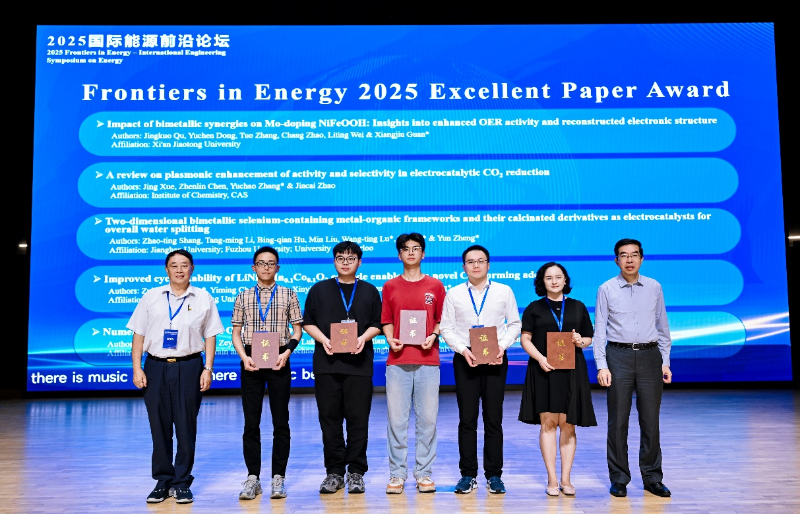

期刊副主编张久俊院士宣布了“2025能源前沿新锐科学家”与“Frontiers in Energy 2025年度优秀论文”的获奖名单,其中,“2025能源前沿新锐科学家奖”作为 Frontiers in Energy 期刊新设立的一项重要奖项,旨在表彰博士毕业10年内在能源领域取得重要创新成果的青年英才。本届获奖者分别为北京大学的庞全全、上海交通大学的陈昊、中国科学院上海微系统与信息技术研究所的刘文柱。期刊主编周守为院士与黄震院士为获奖者颁奖。

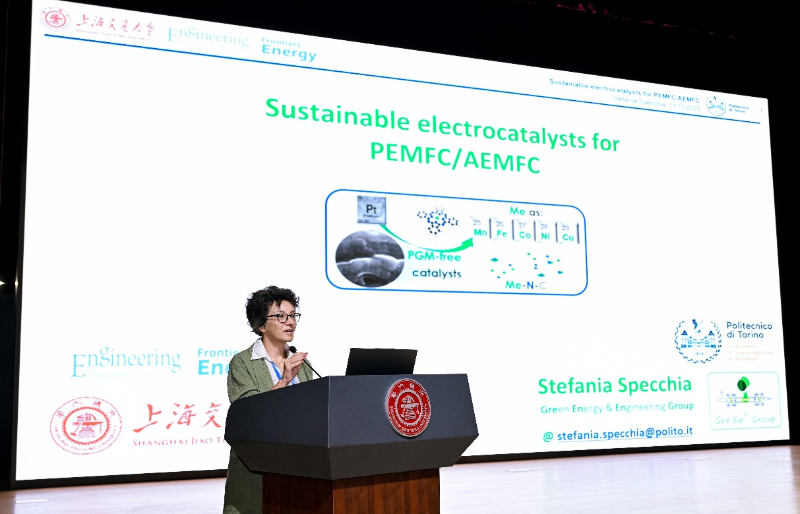

上午的大会,中国工程院院士周守为、谢和平、刘中民,加拿大工程院与皇家科学院双院院士孙书会,以及都灵理工大学教授Stefania Specchia分别做了主旨演讲。

周守为院士做了题为“关于海洋深部地层空间资源能源立体勘探开发的思考”的主旨演讲,他指出在深海浅层蕴藏着包括天然气水合物、浅层气等在内的“五大宝”资源,是一个长期被忽视的战略资源宝库。他重点介绍了全球首次实现天然气水合物与浅层气“两气合采”的重大突破。他强调这一成果为未来实现“三气合采”及深海资源立体开发奠定坚实基础,更为我国能源安全与绿色转型开辟了一条全新的战略路径。

谢和平院士在“月球保真取芯探矿与原位发电技术探索” 主旨演讲中指出,月球资源开发是深空探测的核心目标之一,他的研究团队在国际上首次提出月球大深度保真取芯探矿机器人系统构想,并已成功研发出第一代样机,为实现准确评估月球资源禀赋提供了新思路。同时,谢和平院士创新性地提出基于月基温差原位发电技术的构想,可为未来月球基地提供瓦级至百瓦级的原位能源解决方案。此外,研究团队对月球物质颗粒演变规律的科学探索,为未来深空探测提供了重要的技术参考。

刘中民院士在“能源绿色转型与工业升级的思考”主旨演讲中指出,富煤缺油少气资源禀赋决定我国必须走“多能融合”道路。为此,他提出四大战略主线:一是化石能源清洁高效利用与耦合替代;二是实现可再生能源多能互补和规模应用;三是低碳与零碳工业流程再造;四是低碳化智能化多能融合,全面支撑“双碳”目标。

孙书会院士在“Next-Generation Hydrogen and Fuel Cell Technologies Towards Carbon Neutrality”主旨演讲中指出,氢能是实现深度脱碳的核心路径,系统地展示了团队通过开发低铂及非铂催化剂、解析活性位点与衰减机理,并采用掺杂与氟化等策略提升性能与稳定性的系列研究成果。他指出在绿色制氢方面,高效单原子及非贵金属电解水催化剂的研发将为构建低成本、高效率的氢能全链条技术体系奠定坚实基础。

Stefania Specchia教授在“Sustainable Electrocatalysts for PEMFC/AEMFC”报告中,系统阐述了燃料电池可持续电催化剂的开发进展。针对铂资源稀缺与高成本的双重挑战,Stefania Specchia教授重点介绍了Fe-N-C等非贵金属催化剂的创新合成策略,包括不使用有毒氢氟酸的新型牺牲模板法,以及利用废弃茶叶等生物质原料制备高性能多孔碳载体。所开发的基于生物质衍生材料的催化剂在碱性环境中表现出优异的氧还原活性、良好的甲醇耐受性与长期稳定性,为降低燃料电池成本、推动可持续能源技术的实际应用提供了有效解决方案。

下午的大会,十六位能源领域的青年英才围绕能源前沿,带来了精彩的特邀专题报告。

在“先进电池材料与技术”专题中,浙江工业大学教授陶新永、上海交通大学副教授邓涛、福州大学教授郑云和北京大学特聘研究员庞全全,分别对金属锂电池材料、高性能固态电池技术、“仿生”柔性复合固态电解质、硫电化学与金属-硫基二次电池等进行了特邀专题报告。上海空间电源研究所教授谢晶莹担任了该专题主持人。

在“新能源发电与新型电力系统”专题中,上海交通大学副教授陈昊、天津大学教授贾宏杰、浙江大学教授丁一和中国科学院上海微系统与信息技术研究员刘文柱,分别围绕高效稳定pin型钙钛矿太阳能电池、新型电力系统背景下的用户侧工业负荷灵活性(虚拟储能)分析、虚拟电厂优化调度技术及系统开发和柔性单晶硅太阳电池研究进展等进行了特邀专题报告。上海交通大学教授严正担任了该专题主持人。

在“氢能与绿色燃料”专题,中国科学院化学研究所研究员林龙飞、中国科学院上海高等研究院研究员高鹏、上海交通大学副教授周宝文和中国科学院国家纳米科学中心研究员赵慎龙,围绕碳资源高效循环利用的科学与技术基础、CO2/CO 加氢制绿色燃料催化剂设计与应用、太阳能炼化合成绿色燃料和化学品以及高效 MOF电催化剂设计与制备等进行了特邀专题报告。同济大学教授马吉伟担任了该专题主持人。

在“AI+能源”专题,新加坡国立大学助理教授欧鹏飞、同济大学特聘研究员杨孟昊、上海交通大学长聘教授何光宇和东南大学教授巩峰,分别围绕AI赋能电催化-从结构-活性-稳定性到可持续未来、AI赋能生成通用无机固态电解质、基于AMI的主动感知技术及其在低碳园区中应用和AI数据驱动的生物质热解炭性能预测及储能应用等进行了特邀专题报告。上海交通大学长聘教轨助理教授杨学担任该专题主持人。

来自全国能源领域的高校、科研机构以及能源行业领军企业的专家和代表300多人参加了本次论坛。