交大要闻

交大要闻

[教育家精神万里行]“清贫的牡丹”:王振义院士的医路人生

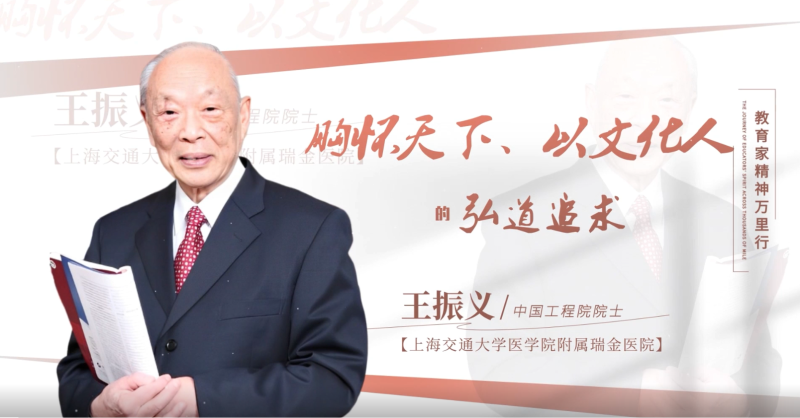

[微视频]胸怀天下、以文化人的弘道追求:医学院附属瑞金医院 王振义

他悉心为国育才,数十年擎灯引航、言传身教,造就了一批医学研究学的俊才;他作为内科学家,是中国血栓与止血专业的开创者之一,被誉为“癌症诱导分化之父”。他就是中国工程院院士、上海交通大学医学院附属瑞金医院终身教授、“共和国勋章”称号获得者王振义。

“第一年治疗的23个病人完全好了,我开心得不得了。”

1948年,王振义自震旦大学医学系毕业,以第一名的成绩留任广慈医院(现上海交通大学医学院附属瑞金医院)。1952年,王振义开始在著名内科学家邝安堃的指导下从事血液学研究。

震旦医学院1948届毕业生摄影(第三排左三为王振义)

一次,口腔科医生来找王振义会诊:患者拔牙后出现难以治疗的异常出血,常规检查却显示一切正常。王振义深入钻研国际前沿文献,最终确诊患者为国际上刚报道的轻型血友病A。病人血浆中凝血因子Ⅷ的水平只有正常人的5%-25%,平时虽然并不出血,但小手术后却往往出血不止,而且一般的实验室检验无法发现,需要用特殊的凝血活酶生成试验。

当时,国外刚发明的凝血活酶生成试验需要特殊材料硅胶,这在当时的国内难以获取。王振义创造性地使用石蜡替代硅胶,于1954年成功建立了适合国情的凝血活酶检测方法,实现了血友病的精准分型诊断。

在诊断方法取得突破的同时,王振义还创新性地提出输注新鲜血液的治疗方案,解决了临床治疗难题。1956年至1959年间,他连续在《中华医学杂志》等权威期刊发表论文,奠定了我国血友病诊疗体系的基础。1979年,王振义又在国内率先提纯因子VIII相关抗原,推动我国血栓与止血研究达到新高度。

王振义主编的代表专著

1986年,上海儿童医院血液科收治了一名五岁的急性早幼粒细胞白血病病人,高烧不退,口鼻出血,生命危在旦夕。王振义提议实施全反式维甲酸治疗——这是他们团队历经八年探索出的新方案。小女孩只吃了一个星期左右的全反式维甲酸,病情就出现了转机,最终完全缓解。

“我第一年治疗的23个病人完全好了,我开心得不得了。医生不断地探索、不断地钻研,科学就是这样进步的。”这次治疗是世界公认的运用诱导分化理论治疗癌症的第一个成功案例,王振义也因此被誉为“癌症诱导分化之父”。

然而,医学的道路并非坦途。有一部分原本好转的病人,病情又出现复发,王振义和学生陈竺、陈赛娟等又一起创造性地提出“全反式维甲酸联合三氧化二砷”治疗方案,使用的砷剂就是俗称的“砒霜”。

中国科学院院士、上海交通大学医学院附属瑞金医院终身教授陈竺回忆:“开始有人说我们给病人‘下毒’,那时候我们是有很大的压力的,大概第四个复发患者完全缓解以后,我们看到了疗效,那一瞬间大家很开心。”

如今,全世界治疗急性早幼粒细胞白血病几乎都在使用王振义院士团队发明的“上海方案”,数十万病人因此获得新生。

“科学没有底的,一定要努力钻研下去。”

从医执教75年间,王振义共带教33名硕士、22名博士,当年那间不足五平方米的实验室,走出了陈竺、陈赛娟、陈国强三名院士,留下了“一门四院士”的佳话。

“不是我培养了他们,是时代、国家给了他们机会,也是他们个人的努力成就了他们自己。”王振义谦逊地说。

王振义(左二)与陈竺(右一)、陈赛娟(左一)讨论课题

陈竺、陈赛娟院士是王振义招收的第一批研究生。陈赛娟院士回忆:“王老师不但手把手指导我们做实验,还每天晚上帮我们补习外语。”

陈国强院士至今难忘导师为他修改硕士论文的场景:“王老师先后改了10遍,近两万字的毕业论文,我就抄了10遍。”

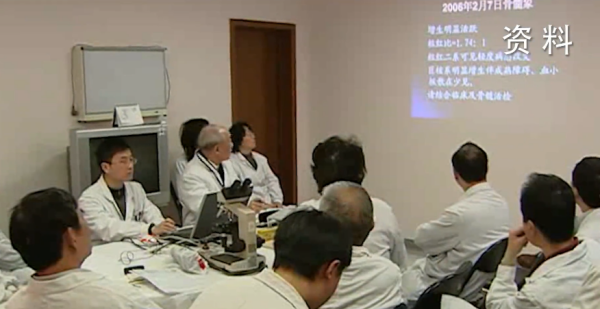

2003年起,王振义开创“开卷考试”模式:每个周一学生们把自己临床上碰到的疑难病患者的病历发给王振义,他立刻开始针对这些难题搜索全球的最新文献,每周四做成PPT到瑞金医院与大家一起探讨,每次他讲的都是国际上最新的进展、成果或解决方案。

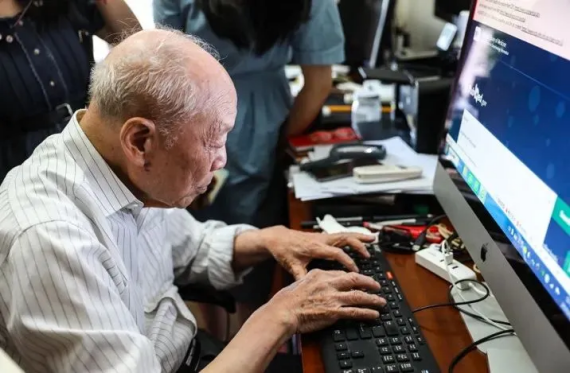

王振义在电脑前准备开卷考试

2018年2月8日早上9点30分,94岁高龄的王振义院士如往常一样准时出现在瑞金医院病房。这一次他“开卷考试”的病人是个法国小伙,此前小伙子手足麻木无力,又因伴有腹泻而消瘦,辗转上海和巴黎的好几家医院,但诊断意见却始终没有定论。王振义为病人进行了详细的体格检查,还用流利的法语与患者交流并询问病情,随后与血液科多位专家认真讨论。王振义详细地阐述了他的推导和诊断思路,并将查阅的最新文献资料展现给“考官们”。最终他明确该患者是巨球蛋白血症,还给出了靶向药物联合化疗的治疗方案。

在“开卷考试”现场,王振义总是打开电脑,一边讲解,一边用他自己做的PPT进行演示。“解题”过程涉及的医学模块,从发病原因、临床表现,到解决方案、治疗效果,王振义默默地记录每一处细节,将需要讲的每一个章节都用PPT展示出来。如果实在记不住,那就在家里慢慢思考形成思路,再花两三天的时间琢磨怎样解决问题,最后将一张张图表、一组组数据清晰地呈现在“考官”面前。

王振义在“开卷考试”现场

刻苦钻研,理性思考,是临床和科研工作中不可或缺的品质。瑞金医院几乎每个实习生、规培生都参加过王院士周四的“开卷考试”。肾内科高琛妮医生至今珍藏着三本《瑞金医院血液科疑难病例讨论集》,里面不仅有血液科的病例,更有内科几乎所有专业知识的融合。每完成一次“开卷考试”,王振义都会听一段交响乐,玩一会儿纸牌游戏,这是他最放松的时刻。

“追求卓越,保持清贫。”

王振义团队提出的“全反式维甲酸联合三氧化二砷”(即“上海方案”),将白血病中最凶险的急性早幼粒细胞白血病的5年生存率从10%提升至97%以上,被列为“新中国对世界医学的八大贡献”之一。

但王振义心中却想着另一件事:如何让全世界患者都尽快用上这种药?他选择放弃专利,将其公开,让全世界的患者受益,无偿地将这种药物和方案向全世界免费推广。

这种被患者称为“特效药”的黄色小药丸,当年正式被批量生产投入市场后,一盒药售价11元。近40年过去了,这盒药如今的售价是290元,且纳入医保,而类似的肿瘤治疗药物价格都高达2万元以上。“这个病是非常凶险的,病人能够得到效果是不容易的。”王振义说,“你要让人家多付钱,就不符合一个医生的道德”。

1994年,王振义获凯特琳医学奖(左三)

王振义家里的客厅,挂有一幅他最喜欢的画作《清贫的牡丹》。他坦率地表示,要有进取的雄心,像牡丹一样开得热烈,但要对名利看得很淡。

2018年,王振义院士荣获“中国最美医生”的称号。当时,主持人问了这样一个问题:您如何看待名与利?他回答:“我概括了一下,就是‘清贫的牡丹’。我也喜欢代表上进、富贵的牡丹,因为我的工作就是追求卓越,希望能够救更多的病人,让更多的病人得益,但是也要淡泊名利,两者结合在一起,既是牡丹又是清贫的牡丹。”

2020年,王振义获得未来科学大奖“生命科学奖”,他表示更希望把奖颁给年轻人,于是把百万元奖金全部捐给扶贫基金会。这些年,他获得的奖金超过千万元,几乎全部捐了出去。

王振义家中画作“清贫的牡丹”

“追求卓越,保持清贫”,王振义认为,就像画里那幅从石头缝里长出来的牡丹,其绚烂不源于自身,而源于四周的石头。就像当时的自己,条件艰苦,能有今天的成绩,靠的是路上每一个人的帮助。

以王振义为主角的话剧《清贫的牡丹》在上海交通大学医学院懿德楼首演

“我一生只完成了一件事,就是对病人负责。”

王振义院士的百年人生,是一部浓缩的中国现代医学发展史。他用自己的实际行动证明:真正的大家,不仅在专业领域登峰造极,更在精神境界上高山仰止。正如《清贫的牡丹》所昭示的:真正的医者,既要绽放生命的华彩,更要守护精神的纯净。这份跨越世纪的精神遗产,将继续照亮中国医学的未来之路。

采访中,王振义还特别提到从震旦大学医学院毕业时的誓词——余于病者当悉心诊治,不因贫富而歧视,并当尽瘁科学,随其进化而深造,以期造福于人类。“这个话到现在还是正确的。我们学习一定要努力钻研下去,我们现在就是按照这个在做,到现在为止没有停止过。”