交大要闻

交大要闻

[教育家精神万里行]颜德岳院士的教学长旅:“科学不能等天亮”

【微视频】乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心 化学化工学院 颜德岳

“我认为我拥有的社会价值就是我最大的财富,我很快乐。如果让我重新选择一次,我仍然要做一名学者。”

——颜德岳

颜德岳先生,1937年生人,高分子化学家,中科院院士,也是上海交通大学化学化工学院的一位教授。他长期致力于聚合反应动力学、超支化聚合物的分子设计和不规整聚合物的超分子组装领域的研究。

颜德岳先生为人低调谦虚,关于他的报道并不多。当他的名字出现时,更多的是与课题相关的学术动态。

桃李满天下的颜德岳院士(第一排正中)

我们对话了化学化工学院高分子系的研究员黄卫与博士后王冠春、夏雪霖、王鹏辉,还原颜老师的“教学长旅”。以下是他们的口述:

与颜老师的初次见面,是1999年的一个周末,我(黄卫)从常州赶到上海,去颜老师家中拜访。颜老师穿了件老头衫,正在给学生们改论文,见到我后,他便放下了手上的工作与我聊天。

我原本读的专业是化学工程,当时我已经工作了,但觉得所处的平台有些低,如果有机会去交大读博士就更好了。我很早便听闻颜老师在高分子方向很有造诣,十分仰慕。在那次与他的交谈中,他也鼓励我继续深造。因此,我决定辞职,报考博士。由于专业变动和原单位的一些问题,我对考博的担忧格外多,颜老师总是鼓励我:“要好好复习,你觉得有什么不懂的地方尽快跟我联系。”最终,我考上了颜老师的博士生,在2000年进入了上海交通大学就读。

开始读博后,颜老师考虑到我之前化学工程的学术背景,便从合成高分子角度入手,帮我定下了“高性能聚合物”这一研究方向。当时的我,还对这些内容一无所知,而颜老师一直鼓励我,让我多去查文献,了解这个领域的知识。

颜老师那年已经60多岁了,临近退休年龄,但是他对待学术仍然非常执着,在教学和科研上的投入几乎占据了他生活的百分之百。

颜老师反复强调,博士论文的选题非常重要,需要兼具前沿性和可行性。一次,颜老师参加了华东理工大学的一场博士生答辩,受到启发后,帮我确定了博士课题。此后,在颜老师的指导下,我花了两年多的时间去摸索相关问题。

研究过程中,我遇到了一个难题——二胺单体一直难以提纯,在几番绞尽脑汁后,我总算从一团黑乎乎、黏糊糊的东西中提纯出二胺单体的晶体,可是接下来发现,如果按照正常的两步法聚合,分子量却长不大,于是我又回到源头找问题。颜老师建议我用高温法试试看,果然,如此尝试后反应体系的粘度大大提高,聚合的问题迎刃而解。

平时,颜老师给予我最多的就是鼓励,他告诉我失败了并不可怕,如果认定这个东西可以做出来,那就一定要坚持,去想办法解决问题,这是最重要的。他说,“科学里面的一个探索就是,你要执着”,除非已经找到了足够的证据,证明这条路是行不通的,否则不要放弃。

在颜老师的托举下,我继续坚持,想尽了各种办法,最终把这个课题做成了。

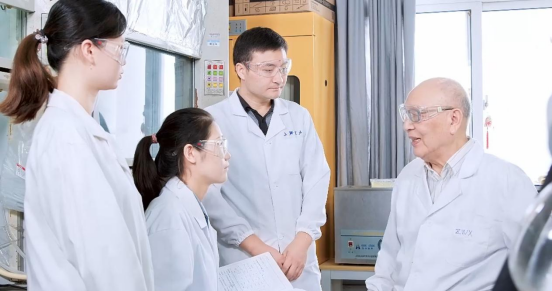

颜德岳在实验室与学生们讨论

科研探索的道路上,磕磕绊绊总是难免,颜老师带领我们课题组发表交大第一篇《Science》论文的过程也是如此。

1998年的冬天,颜老师的博士生侯建在一次实验的聚合过程中发现,有一种与絮状沉淀不同、像鱼鳞一样的东西飘在沉淀剂里,他觉得很奇怪。颜老师在观察后马上有了一个灵感——这个东西应该是一种特殊现象,他推测可能是宏观分子自组装薄膜,颜老师于是让侯建继续去查资料,做进一步实验。

在这之后,侯建反复实验了很多次,相同的现象却再没有出现,其他几位学生也有过尝试,都毫无进展。2001年,颜老师安排了博士生周永丰继续接手这项研究。

那一年,课题组的经费不足,我们十几个人只申请到了五万元的经费。工作条件有限,老师和学生在一间大办公室里;实验的环境也比较差,尤其黄梅天更麻烦,湿度大,地板上都是水,我们常说,黄梅天一进实验室就像看到了水世界一样。

可是听颜老师讲,改革开放初期,他们做学术研究的条件更困难:既无设备,也无经费,只能借着图书资料做理论研究,建设实验室也主要是依靠论文奖励、自然科学基金和从仓库里捡回来的报废设备。虽然我们总是戏称“没有隔夜粮”,可颜老师一直在尽力用有限的经费为我们创造所需的条件。

因为无法复现之前的现象,研究一直处在瓶颈期。颜老师启发我们,要多多思考一下条件,考虑温度的影响。我们联想到,侯建做实验时是12月份,正值冬天,气温很低。顺着这个思路,我们买了两个冰柜,把实验放到了冰柜里做。

后来,我们又专门去金山那边的厂子采买药品和原料,总算重复出了之前的现象,而且发现沉淀剂里的东西不仅可以组装成片,还能组装成一根根肉眼可见的管子。我们课题组立即撰写了论文,向《Science》杂志投稿,可由于缺乏对机理的确切证明,我们被拒稿了。

虽然有些受打击,但深入研究依旧在继续开展。颜老师正好去了比利时访问,学习中对机理有了更进一步的认识,他立刻画了一幅示意图传真回国,还请了一家绘图公司协助绘制组装机理图。“做实验写论文,不能有半点马虎和虚伪”,是颜老师常常嘱咐我们的话。仅仅这一张机理图,就在反复讨论和修改中画了一个多月。

拍摄宏观管的照片也费了很大的功夫。因为放在桌子上怎么也拍不好,所以颜老师拿了一张红纸盖在玻璃板上,自己躺在桌子上,从下往上,才用相机拍出了满意的照片。2003年4月,绘制出的机理图与电子显微镜拍摄的结构照片高度吻合,颜老师的设想被证实。

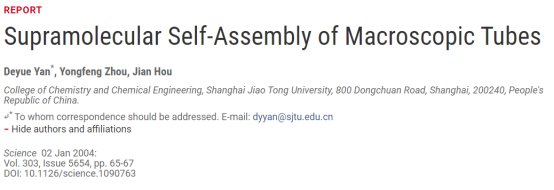

颜德岳带领发表的论文 也是交大第一篇《Science》论文

2003年7月,这篇经历了上百次修改的论文再次投稿后,2004年终于被《Science》杂志接受,上海交通大学第一篇《Science》论文就此诞生。2005年,颜老师当选为中国科学院院士。

在颜老师眼中,工作就是生活。工作好像是他这一辈子最开心的事情,只要沉浸在工作中,他就可以做到忘我。我们的实验室在闵行校区,颜老师每天在路上需要花费近两小时,但他总是第一个到实验室,还常常加班到深夜。

颜老师对科研投入很大方,对自己的生活却没什么要求,研究忙起来的时候,总是只吃一碗面条或馄饨了事。甚至有一次他生了重病,还在手术的前几天从医院请假外出,在交大和大阪大学的学术交流会上做报告。

我们时常会担心颜老师的身体状况,他却经常笑着回答:“能和你们同享工作的乐趣,切磋科学难题,我感觉自己也变年轻了。”颜老师不仅带研究生和博士生,也在坚持给本科生上课,开设高分子学科前沿讲座,来拓宽同学们的知识面。

不过,颜老师也说,学习和生活是不能截然分开的,需要调剂,特别是碰到问题的时候,也许换换环境、换换思路,就能找到更好的解决办法。有一年,我们整个课题组难得组织了一次团建,大家在无锡马山开心地玩了一整天。

颜老师对待学生特别真诚,会全力支持我们的未来发展,每个学生在做什么他都非常清楚,甚至有时候事情多,我自己都糊涂了,颜老师也不会糊涂。

他平时比较忙,我们更多的是电话沟通,特别在课题遇到瓶颈或关键时期,每天会通好几个电话。我们在科研中碰到解决不了的问题,颜老师会仔细询问具体做到了什么程度,还会帮我们联系专家来协助解决。

哪怕是空余时间,颜老师也总在思考科研问题,甚至有时晚上躺在床上如果想到了什么,还会赶紧起来查资料,他说:“科学不能等天亮。”我们也经常在早上六、七点钟,就能接到颜老师的电话,指导接下来的工作。

我们的论文颜老师都会反复帮着推敲和修改。一次,有一位博士生的论文被知名学术杂志采用,在年三十当天被要求马上修改后寄回。时间紧迫,颜老师就把他请到家里连夜修改,一直忙到了大年初一,最后论文得以顺利发表。

不单单是学业,在我们的生活上,颜老师也给予了很大的关心。之前有师弟的父母生了重病,颜老师无条件地自己掏钱,帮他去给父母看病。颜老师打造了一方庇护所,为我们遮风挡雨。

颜德岳在工作学习之余与学生们交流

时间转眼到了2016年,我(黄卫)也已是上海交通大学的一名教授。我带着一位师弟,像我当年一样,去与颜老师见面。

这时的颜老师已经年近八十岁了,可精神头儿依旧很足。一见面,颜老师就兴奋地和师弟谈起了他先前在国外开会时的发现,把相关课题介绍给他,鼓励他多去了解这方面内容。

时至今日,耄耋之年的颜老师还奋斗在科研一线,带领课题组致力于靶向抗癌药物的开发。在颜老师言传身教的感染下,身为学生的我们也在不断成长,很多人接过了教书育人的接力棒,成为了教授、副教授,或是在国内外的其他岗位上发光发热。

2021年,颜老师在一场教工沙龙后作了一首诗,他写道:“自古后生胜前辈,中华振兴靠尔曹。”