交大要闻

交大要闻

[教育家精神万里行]丁文江院士的育人“镁”途:“好好做人,认真做事”

【微视频】勤学笃行、求是创新的躬耕态度 材料科学与工程学院 丁文江

丁文江是我国轻合金研究专家,长期从事先进镁合金材料及加工方面研究,2013年当选中国工程院院士,2016年获得上海市科技功臣奖。采访前落座时,丁文江直言,自己能说的东西已经在各种场合里重复过了。但随着话题的展开,这场对话被思想的温度点燃。他聊专业,眼里似乎闪着光;他说内卷,把原因追溯到社会结构与历史深度;他谈教育,抱着对学生们的热切期待。

镁之路:在挫败与光亮之间

“像飞起来一样,这种愉悦是任何东西都取代不了的”,丁文江这样形容实验成功的感受。但这份喜悦背后有着无数次推翻重来。他的科研之路也绝非坦途。

16岁时,丁文江前往江西山村插队,六年的务农经历让他早早练就了强大的韧性。1975年秋,22岁的他进入上海交通大学铸造工艺与装备专业,彼时,我国在这一领域的科技水平与发达国家之间存在明显差距,严重制约了经济社会的发展。

20世纪80年代,30岁出头的丁文江把目光投向了镁。将这种化学性质活泼的轻金属投入应用,在当时学界看来是天方夜谭。但丁文江敏锐地关注到,镁是最轻的结构金属材料之一,而中国的镁储量正处于世界第一。镁在实际领域的应用是一条必须开辟的道路。

丁文江和团队通过在镁的氧化膜中掺杂稀土元素,使其和镁的氧化膜实现互补,进而开发了阻燃镁合金,成功地将镁的燃点从520℃提升到935℃,远远高于镁的熔点(651℃)。他们又在高强度镁合金方面不断突破,将镁合金的强度提高到500兆帕,使用温度提高到300℃——镁逐渐不再“易燃”“不稳”“脆弱”,而是走向了广泛应用:从汽车零部件到航空航天装备,从绿色制造到产业化示范工程。

在此基础上,丁文江和团队又开辟了镁基能源材料的新方向。因为氢在常温常压下极易燃烧和爆炸,它的储存和运输一直是氢能源发展的难题。丁文江团队尝试将镁和氢直接结合,制备出含有镁氢元素的合金材料,使氢能够以常温低压条件下固态储存的方式,很好地“留存”在镁基材料中。2022年12月,他们设计出可以储存1.5吨氢气的世界首台标准化镁基固态储氢车。

2021年,丁文江获得国家技术发明一等奖。谈及令他着迷的镁的世界,他无比自豪:“在镁这个领域,我们已经能够引领世界!”

丁文江获得国家技术发明一等奖(由受访者供图)

面对公众,他讲科学,也讲生活

从讲座现场到网络视频,丁文江院士的身影经常出现。“科普教育非常重要,而研究人员要去做好,却非常不容易。”

在他看来,科研人员首先需要拥有提炼事物本质的能力,其次在不断更新的学术观点中,向公众传输正确的认知,还需要把它讲得有趣易懂。“作为科研人员,要正确且有趣地向公众输出这些研究成果的意义。”

在一期介绍氢元素的科普视频中,他从人出生和死亡时,体内氢元素含量的变化引入,解释了氢元素在人体免疫和环境保护中的重要作用。他也精准地指出使用氢能源的痛点:成本——制氢贵,运氢也贵。

丁文江录制氢气主题科普视频

他也时刻关注着公众尤其是年轻人的心态。1994年,毕业班学生彭立明将奔赴西北工业大学。远距离的求学让他有些不安。作为班主任,丁文江与彭立明多次沟通,了解与分担他的担忧。在毕业纪念册上,丁文江写道:“动荡的时候,要有一颗安定的心;安定的时候,要有一颗活跃的心。”如今,毕业30年的彭立明已是上海交通大学材料科学与工程学院教授。每次想起老师的赠言,他都感慨万千:“丁老师的一句话,给了当时的我莫大的勇气。”

今天,丁文江也对社会上的“内卷”现象有所了解。他认为,频繁出现的内卷心理可以归因于“纵向历史感的缺失”和“横向的攀比心态”。“这也不是年轻人自身的问题,而是社会症结的折射”,他笑着宽慰,并提醒年轻人多回顾历史。他观察到:“当下的年轻人不必面临生存问题,却常常在攀比的氛围中陷入‘空心’”。而当一个人丧失了核心价值感,就会放弃提升自己的竞争力,逐渐陷入一无所长的痛苦中。”

教育,不止于知识的传授

丁文江因为下乡务农,不得不中断了中学学习。虽然学生生涯并不完整,但他自学数理化,又翻阅一切能找到的书——从唐诗宋词、马列思想,到《文心雕龙》《安娜·卡列尼娜》等中外名著。大量的阅读与积累成就了他兼具理性与感性、抽象与具象的思维方式。

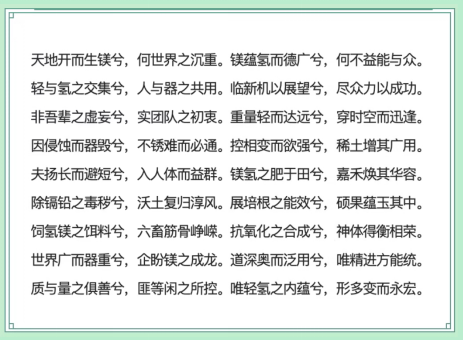

他曾随兴所写过一首“镁颂”,被问起时,他笑着说,“硬要说的话,这也算是读书时练就的童子功遗留的产物了。”

丁文江所写的“镁颂”

采访中,丁文江一再强调全面发展、文理兼备的重要性。“知识本身没有文理之分,只有科类之分,文理的底层逻辑实际是一模一样的。”他格外强调在文科的形象思维在工科领域的重要性,“我在交大当老师快50年了,现在的材料系学生,数理知识很扎实,但往往缺乏创意,这和形象思维的培养不足有很大关系。”

留校任教后丁文江担任了1985届学生的班主任。为了带好这第一届学生,结婚不久的他常住在学校,晚上到寝室和学生谈心,组织开班会,大家谈天说地,亦师亦友。

在教育上,他不愿意用同一种方式要求不同的学生,也鲜少用一个特定的词去描述科研人员和教育者。他说:“千人千面,不该用一套特定的逻辑框架来约束”。但他始终坚信“教育和被教育,是双向的过程”。

从教后,丁文江倡议设立学科奖学金,惠及更多学子。他想,如果让学生感受到自己的努力被看见了,或许就呵护了一颗投身科研的心。他开创性地提出“技术原理认知+理论体系学习+科研案例分析+综合实践创新”的新工科人才培养模式,希望培养学生成长为能够解决复杂问题的领导者。丁文江团队负责的“材料加工原理”课获评2020年教育部首批国家一流本科课程一等奖,他还积极参与建设中国大学慕课在线课程,打造“线上与线下”“基础与前沿”相结合的教学模式,丰富教学手段,拓宽学生视野。

任教以来,丁文江培养了近300名优秀人才,活跃在国防工业和国民经济建设等各个领域,其中30余位学生成为学术带头人。丁文江团队获评全国高校黄大年式教师团队,他创立的国家科研团队——轻合金精密成型国家工程研究中心成员达500余人。

当被问及想留给学生的一句话是什么,他说:“好好做人,认真做事。”