交大要闻

交大要闻

[教育家精神万里行]孙麒麟的乒乓育人路:“课比天大,终生无悔”

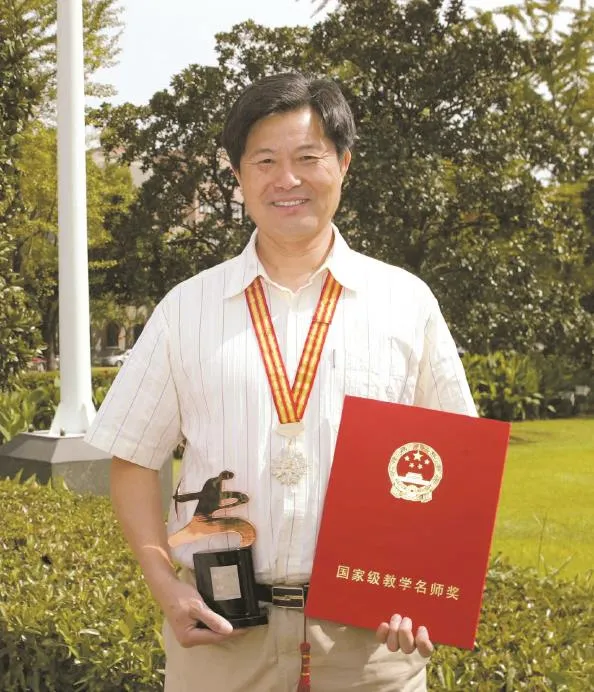

孙麒麟荣获国家级教学名师奖

浏览孙麒麟老师的履历,会不由得感叹这是一位体育教师中的“六边形战士”——上得了体育课,斩获国家级教学名师、国家教学成果奖等奖项,成为中国高校体育教育领域第一位国家级教学名师;带得了高水平运动队,率队获40余项乒乓球世界大学生冠军;做得了乒乓球裁判长,曾担任数届奥运会、亚运会、世乒赛、世界杯赛裁判长,成为世界乒坛唯一获颁“国际乒联贡献奖”的乒乓球裁判。

“六边形战士”是怎么“炼”成的呢?小学四年级时,孙麒麟被选入县少年宫学习乒乓球,15岁在上海市第四届运动会乒乓球比赛中获得郊区组冠军。但几年过去,他都没能进入上海市乒乓球队,成为专业乒乓球运动员的梦想受阻。

“失之东隅,收之桑榆”,孙麒麟在教育和裁判领域的发展之路徐徐展开。作为共和国的同龄人,如今他已经在交大执教超过五十年,他的个人事业也与中国高校体育教育的发展紧密地联系在一起。

推动“体教”结合,铸成交大体育精神

1974年8月22日,是孙麒麟分配到上海交大当体育教师的报到日。进校后,他每周要上八、九个班级的体育课,篮球、乒乓球、田径、体操、游泳,门门都教。除了按教纲常规备课外,他还根据每个班级学生的不同情况,修订教案,分类备课。他五十年如一日地坚持上好体育课,要求自己对待课堂拿出“课比天大”的态度。

他热爱学生,亲近学生,态度热情谦和,将学生当家人看待。为了更好地启发学生因时因地开展体育活动,发扬体育精神,他坚持住校,每天清晨或辅导学生练习单双杠,或陪同学们做广播体操、长跑;到了周末休息日,他又会组织在校同学开展各类球赛。他常说:“能在交大这样的名校做老师是我这辈子的幸运!”

孙麒麟也发挥乒乓球专长的优势,任教乒乓球课程,既传授乒乓球技术,手把手、一对一进行乒乓球基础训练,同时又讲述乒乓球国手在国际赛场上顽强拼搏、为国争光的故事。

上世纪80年代,交大竞技体育在全国率先提出“体教结合”和“小学、中学、大学一条龙培养”两条腿走路的方针。1987年,交大乒乓项目被确定为教育部大学试办高水平运动队试点单位,交大乒乓球队的辉煌拉开了序幕。自1992年起,孙麒麟率校乒乓球队先后代表中国大学生乒乓球队参加了七届世界大学生乒乓球锦标赛、七届世界大学生运动会乒乓球比赛,累计荣获40余项世界冠军,一次次让赛场升起五星红旗、奏响国歌。

孙麒麟老师与刘国梁、马龙的合影

因材施教,培育高校体育教育和科研人才

2024年7月6日。上海市高校体育部(系)主任培训班(第一期)在上海交通大学举行。与会的上海工程技术大学体育部主任张建新老师,就是孙麒麟带出的第一届博士毕业生。

张建新老师(左一)在主持上海市高校体育部(系)主任培训班圆桌论坛

博士期间,张建新主要跟随孙麒麟进行研究型大学体育教育的学习与研究。在此之前,张建新并没有接触过类似的工作,孙麒麟就把自己多年的教学经验毫无保留地分享给他,指导他顺利地完成了毕业论文。而这一次研究深远地影响了张建新的体育教育工作理念。

毕业参加工作后,张建新将孙麒麟传授的理念应用到了高水平运动队的管理之中。任职至今,他在五人制足球领域为国家队输送了三名运动员,为大学生国家队输送了四名运动员。他思考高校体育工作的定位时,也是孙麒麟提示他要利用好平台的优势与特点。

除了培养高水平运动人才,张建新也参与举办了多项国际性赛事。他分享,自己在这方面的实操经验同样来源于读博期间跟随孙老师参与赛事时的耳濡目染:“在跟着他做裁判工作的过程中,学到了很多赛事组织的经验。”他回忆,孙麒麟不仅授学生以“术”,更为学生的人生发展指点前行之“道”。

孙麒麟的学生中也不乏在科研上有诸多建树的研究型人才。王秀强是上海交通大学转化医学研究院副研究员、转化医学研究院运动转化医学中心副主任,主要从事运动干预的慢性病防治的研究,也和孙麒麟合作撰写了上海交大的体育史。

在孙麒麟门下读博期间,王秀强对运动健康这一领域产生了兴趣,想到了要以运动干预的方式对慢性疾病进行健康管理,并设计出针对性的运动处方。然而面临生物、医学等专业领域,王秀强需要逐步学习来弥补知识空白。每当他感到困惑和止步不前,孙麒麟便会鼓励他坚持自己所认定的方向,为他打气。王秀强去国外参会时,孙麒麟还拿出自己的钱来贴补,让学生在外“能够手头宽裕一些”。

在孙麒麟的鼓励和自身不懈的努力下,王秀强的科研工作开花结果。今年6月,在学校的支持下,溥渊未来技术学院、转化医学研究院等单位发起成立了未来健康与智能运动研究中心,推动“体医融合”体系化、标准化发展。王秀强作为该中心运动科学方向的核心研究成员,欣喜地见证了自己的梦想逐步变为现实。

严于律自己、真挚待他人

孙麒麟真诚、用心地热爱每一个学生,他曾说:“我喜欢我的学生,就像我喜欢乒乓球。”因为孙老师的因材施教,拥有不同特长的学生都走向了最适合自己的道路:有的成长为优秀的乒乓球运动员和乒乓球裁判长,还有像张建新、王秀强这样奋斗在高校体育教育和科研一线的教师。

“孙老师在学术和竞赛方面对学生像‘严父’,但在生活和工作方面对学生却是‘慈母’,几乎是不遗余力地帮助。”谈起与孙老师的初见,张建新至今很是感动。

当时他正在申请博士,苦于买不到指定的备考书目,孙麒麟听说之后马上帮他解决了问题。还没进入孙老师门下,张建新就已经感受到了这位名师的关爱。撰写博士论文期间,张建新刚出生不久的小女儿患病,需要他频繁前去医院照顾。孙老师得知后,立马着手帮他处理调研的协调沟通工作,让他可以省出更多的时间精力去照顾女儿。

与无微不至地关心和包容学生形成反差的是,孙老师对自己往往很严苛。他曾回忆:“爱人生我女儿的时候,我在外面工作没回家,我父亲过世的时候,我在外面编教材,等我回家的时候,我父亲已经过世了”。用孙老师自己的话说,是因为“内心万分珍惜这个岗位,丝毫也不敢懈怠”。

无论是教学、带队,还是担任裁判、筹备比赛,他对自己经手的每一项工作,无论大小,都精益求精、不留余力地完成。

谈及孙麒麟的为人,王秀强说:“孙老师待人接物从来都是谦逊而热情的,即便如今在体育教育界已经有了很高的声誉,却仍然一如往昔地对待曾经工作事务上有交集的老朋友,亲自为他们接风洗尘,带他们逛交大的校园。”孙老师门下的研究生们也都感念他的关怀与帮助,每年在孙老师生日的那一周,总会有少则十几个,多则二十几个的学生自发地凑出时间来为孙老师庆生。

孙老师和学生们

如今,孙麒麟正在和王秀强一同编写上海交大1896年至今的体育史,这是他目前的“头等大事”。采访王秀强的间隙,他时不时就会停下来回复孙麒麟老师发来的消息,讨论如何修改。对于已经76岁、早已过了退休年龄,又已经荣获教育部精品课程奖、精品教材奖的孙麒麟来说,编写这本书早就不在“工作”的范围内,是出于“内心对岗位的万分珍惜”,是出于“对挚爱的体育教育事业的奉献”,更是为了实现“一代又一代青年大学生走向阳光,走向草地,走向大自然,走向运动场馆,直到走向健康和快乐”的期许。