交大要闻

交大要闻

从“思源湖”到“洱海畔”:一堂“行走的大思政课”如何炼成?奔赴时代山海的大思政课探索与实践

2025年7月28日至8月2日,上海交通大学马克思主义学院教师和上海市闵行区中小学思政课教师、上海中侨职业技术大学马克思主义学院教师共计60余人赴云南省大理白族自治州洱源县开展第四届“未来思政讲习营”活动。此次活动主题为习近平生态文明思想在洱源的实践启示与教学转化,贯通“专题辅导-实践考察-研讨交流”教学链条, 探索新时代“大思政课”建设的效能提升新范式。

此次未来思政研习营活动得到了来自人民日报、光明日报、新华网、解放日报、中国教育报、中国科学报、青年报、中国日报和新民晚报等多家主流媒体的广泛关注及专题报道。

“未来思政讲习营”致力于思政课教学改革探索和思考,历时四届,突出在思政教学在内容、形式、方法上的探索创新,突出学校不同学科之间的交叉融合,突出大中小一体化贯通性,突出提升思政课吸引力要素问题,实践形式不断拓展。在2022年创办第一届时以不同教研室、不同课程之间的交流互鉴为基本,让年轻教师与资深教师互相学习;第二届时创新授课模式,形成以“学生给老师讲思政课”“年轻教师给资深教师讲”“中小学教师给大学教师讲”的新范本;第三届时,大中小一体化的思政教师们走出校园,来到中国商飞试飞中心共讲国产大飞机的故事,在思维的碰撞中丰富了参训教师对新时代思政课的理解,拓展和深化了“大思政课”的实践意义;2025年第四届第一次走出上海,来到洱源县,在实践模式上实现新突破。

洱源是洱海的源头,素有“高原水乡”的美誉。2015年1月,习近平总书记来云南大理考察时,在洱海边留下了“一定要把洱海保护好,让‘苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴’的自然美景永驻人间”的嘱托。今年是习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”理念的第20年,洱海绿水青山的治理实践凝聚着交大人的故事。为深入理解习近平生态文明思想在洱海的实践,本次“未来思政讲习营”探索“理论大课堂+实践小课堂”新实践,形成了让“故事里的人讲故事”“参与故事的人谈故事”“讲故事的人论故事”的三位一体新范式。

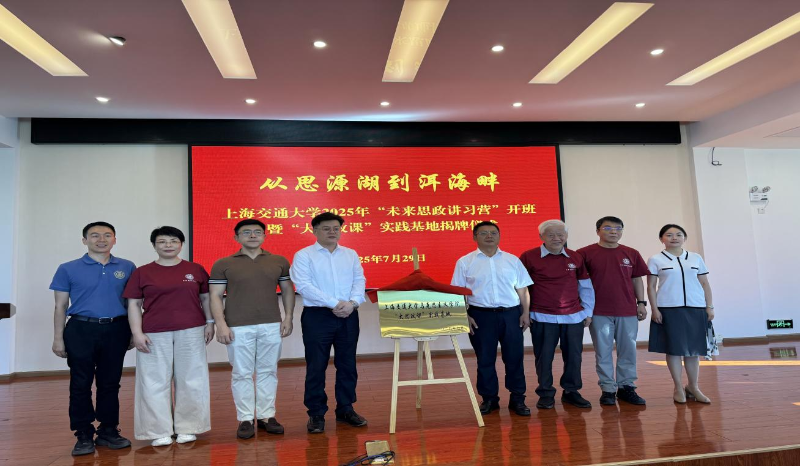

“洱海畔”:举行“未来思政讲习营”开班暨“大思政课”实践基地揭牌仪式

7月29日,上海交通大学2025年“未来思政讲习营”开班暨“大思政课”实践基地揭牌仪式在洱源县党校举行。洱源县委书记谭利强,县委副书记、县长万鹏,上海交通大学校长助理、党委宣传部部长、工会主席于朝阳出席并分别致辞。上海交通大学环境科学与工程学院讲席教授孔海南以及上海交通大学马克思主义学院教师,上海市七宝中学、上海市闵行区黄埔一中心世博小学等中小学思政课教师,上海中侨职业技术大学马克思主义学院教师参加了活动。

会议由上海交通大学马克思主义学院党委书记余新丽主持。此次“未来思政讲习营”的主题为“习近平生态文明思想在洱源的实践启示”。上海交通大学着力打造大中小学一体化、校内外一体化、知信行一体化的“大思政课”育人共同体,充分集聚社会力量和科教资源,着力构建大学牵引、区域联动、大中小学贯通的“大思政课”育人平台,不断拓展“大思政课”建设新格局。

洱源县县长万鹏致欢迎辞。此次“大思政课”实践基地落地洱源,将围绕生态文明建设、民族团结进步、乡村振兴实践等主题开展研学,既是对习近平总书记关于思政课建设的重要讲话、指示批示精神的生动实践,更彰显了校地携手、以智赋能的深情厚谊,必将为洱源发展注入新的智慧和力量,也为高校思政教育提供鲜活的实践课堂。这是一次“生态优先”的实践课堂,洱源愿成为“绿水青山就是金山银山”的鲜活注脚。此次“未来思政讲习营”实践基地搬到洱源,既是“送教上门”的难得机遇,更是“以智兴农”的全新起点。希望老师们在此次调研中深入了解洱源的产业发展需求,为乡村产业优化升级提供新思路。

上海交通大学校长助理、党委宣传部部长、工会主席于朝阳在致辞中讲到,上海交通大学“大思政课”建设始终坚持“五育融合发展”的育人格局,将担当民族复兴大任等价值观念贯彻到全员、全过程、全方位育人之中,将价值融入落实到第一课堂,将价值塑造内化到第二课堂,实现“思政小课堂”与“社会大课堂”的全方位贯通,使学生在亲身体验中收获,在不断历练中成长。“从思源湖到洱海畔”体现了上海交通大学与洱源县在脱贫攻坚、生态文明治理、“大思政课”建设等一系列生动实践,此次“未来思政讲习营”活动的开展,将为上海交通大学与洱源的合作展开新的篇章。

上海交通大学马克思主义学院院长邢云文向大家介绍了“未来思政讲习营”活动的历史背景及发展情况。上海交通大学马克思主义学院贯彻“大思政课”理念,坚持理论和实践相结合、思政小课堂和社会大课堂相结合、“走出去”和“引进来”相结合,自2021年以来,连续举办四届“未来思政讲习营”。每一届都聚焦一个主题,突出教学内容创新,突出学科交叉融合,突出大中小一体化推进,突出典型案例转化,探索“大思政课”建设的交大方案。

谭利强、于朝阳共同为上海交通大学马克思主义学院“大思政课”实践基地揭牌。

“故事里的人讲故事”:“老人与海”

请“故事里的人讲故事”。在大理洱海,流传着一个“老人与海”的故事:一位老教授十数年如一日扎根银苍玉洱畔,科学治湖守护洱海绿水青山,兑现了“十余年洗一湖”的诺言。他就是国家水体污染控制与治理科技重大专项洱海项目负责人、上海交通大学环境科学与工程学院讲席教授、博士生导师——孔海南。本次“未来思政讲习营”活动特邀孔海南教授亲临现场,讲授守护洱海水清月明的治水实践,在长达近三个小时的报告中,孔海南教授回顾了自己求学、工作、治理洱海的经历,其坚韧不拔、求真务实的学习态度和严谨细致、踏实认真的科学精神,令现场的教师多次为之动容。这堂理论课将人、物和事件背后凝聚的思政价值显性化,推动对思政课理论的精准把握与价值认同的深化。

“参与故事的人谈故事”:聚焦习近平生态文明思想,让理论的“真味”更浓

请“参与故事的人谈故事”。本次讲习营活动特邀洱源县洱海流域管理局党组书记、局长柯灿东,洱源县农业农村局党委书记、局长杨琴刚进行专题讲座。通过对洱海治理前后的鲜明对比,让现场思政课教师真实地感受到了治理洱海如“滚石上山”,经历了“壮士割腕”抢救洱海——艰苦卓绝 治理洱海——科技赋能 还原洱海的三大攻坚,形成了“政府主导,依法治湖,科技支撑,企业创新,全民参与”洱海治理新模式,真实再现了“绿水青山”与“金山银山”的转化,是习近平生态文明思想在洱海的生动实践。通过了解洱源县传统产业、新兴产业及现代科技创新产业在洱源的发展情况,使现场教师认识到,洱源不仅是绿色梅果、有机水稻、蚕豆的故乡,还是绿色苹果、海菜花、特色花卉与蔬菜的盛产基地,在现代科技的赋能下,葡萄现代农业产业、农夫果园更显蓬勃活力。在现场交流环节中,一线工作人员回答了思政课教师的教学困惑,并提供了宝贵的数据资料,为提高思政课的实效性提供了有力的支撑。

“讲故事的人论故事”:聚焦中国特色社会主义的伟大成就,让实践的“鲜味”更足

请“讲故事的人论故事”。习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上强调,要把统筹推进大中小学思政课一体化建设作为一项重要工程,坚持问题导向和目标导向相结合,坚持守正和创新相统一,推动思政课建设内涵式发展。大中小学思政课一体化建设的关键在于课程贯通、队伍打通、教学融通与组织互通。在分组讨论环节中,围绕如何将“绿水青山转化为金山银山”的路径、措施展开研讨,不同学段的教师以“孔海南教授治理洱海”的案例作为切入,围绕各学段的学生特点、教材内容、教学方法进行经验交流,在思维的碰撞中丰富了对新时代思政教育的理解,拓展和深化了“大思政课”的实践意义,突破了“小学阶段讲故事、中学阶段讲道理、大学阶段讲理论”的传统框架,而是立足于学生的学段特征、身心发展规律等实际情况,遵循学生成长的内在逻辑,精心安排思政课的教学内容,并针对性地设计教学方法,探索大中小学思政课教师同研同训有效路径。

走实地:在多元化场景中感受沉浸式课堂的魅力。参加活动的教师走进牛街乡岩栖阁、三营镇郑家庄、弥苴河古树群、大理洱海西湖湿地国家湿地公园、西湖搬迁新村、永安村社畔海菜花基地、茈碧湖镇幸福码头、草海湿地、大理研究院、大理宏福现代农业产业园、洱源县廉洁法治文化主题公园、大理洱宝实业有限公司等地,系统了解洱源县在生态环境治理、乡村振兴、民族团结、脱贫攻坚等一系列典型做法与经验成效。借助珍贵的影像资料及现场复原技术,全体教师感受到洱海生态治理带来的经济效应、社会效应。此次“未来思政讲习营”活动以沉浸式课堂的形式了解当地实际情况,还原现场教学的雏形,将为“大思政课”建设提供新注脚。

察实情:在调研式学习中读懂新时代答卷。在三营镇郑家庄、西湖搬迁新村等地,通过走访当地居民、现场访谈,教师们就“铸牢中华民族共同体意识”“乡村振兴实践”“基层社会治理”“生态治理成效”等问题开展实地调研。三营镇郑家庄虽然只有125户525人,却是汉、白、藏、傣、纳西、傈僳、彝7个民族浑然一体,共兴共荣,是一个典型的多民族聚居村。在上级党委、政府的关心帮助下,先后实施了民族团结村寨建设、特色旅游村寨建设、美丽乡村建设、村落通达工程等建设,巩固完善和深化民族团结和谐成果,形成了“七个民族一家亲”的大家庭。马克思主义学院教师张玲教授表示:“这种‘行走中学习、观察中领悟’方式,帮助他们构建了对洱源高质量发展的立体认知。在洱源县人民群众幸福洋溢的脸上感受到了生态环境治理不仅仅是生活环境的改善,而是关系到人民群众的生活福祉,对习近平生态文明思想有了更真切认识”。

出实招:双向奔赴彰显新时代思政课教师的使命担当。新时代的思政课教师要以教育家精神为引领,在中国式现代化伟大实践中关注时代、关注社会,以厚重的理论、多学科的视角和先进的方法为支撑,围绕全局、战略问题和重点热点难点问题,开展前瞻性、针对性、储备性政策研究。上海交通大学马克思主义学院始终坚持在社会服务领域,教师要深耕“两个阵地”:一个是社会舞台的“宣讲地”,做党的创新理论的“传播者”;是基层社会治理的“保留地”,做服务社会的“践行者”。在小组论坛中,针对国土资源局领导提出的缺少龙头企业带动、如何寻找大蒜种植的替代性产业时,上海交通大学马克思主义学院研究生公共课教研室主任吴红结合自身过往帮助贫困地区与上海农科院建立对接联系找到种植菌菇的经历,提出关注科技赋农的相关政策,通过网络查询信息、开展对外交流等方式拓宽视野等意见建议。上海交通大学马克思主义学院陈亮副教授结合自身从事“基层社会治理”的专业优势,详细介绍亲身参与的“上海金山农村水污染治理”案例,从党建引领、专业检测、多元化评估、差异化分析等角度提出相关建议。上海交通大学马克思主义学院副院长魏华指出,思政课教师应深入总结“洱源‘两山论’转化”的实践做法,将形成案例教学融入思想政治理论课教学中,让有条件的学生了解洱源发展的实际需要,促成更广泛的合作与交流。

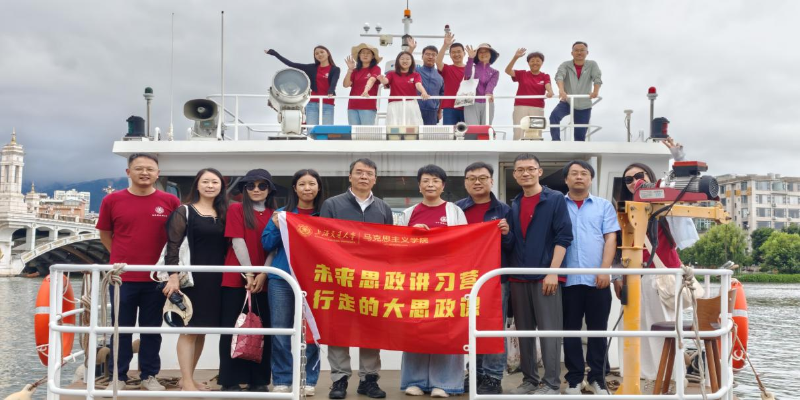

“科考船上的集体备课会”:在国家战略前沿深化教学实践

上海交通大学云南(大理)研究院以洱海保护为核心,面向高原湖泊生态保护治理,以洱海为“天然实验室”,承担着国家水体污染控制与治理科技重大专项等关键任务。“未来思政讲习营”通过聚焦生态文明建设与科技创新实践深度融合的国家战略前沿,实地研学与科考船集体备课的创新形式,探索思政教育与实践场域深度耦合的新范式。

在高原湖泊生态治理的科考船上,精密仪器实时解析着洱海的“生命体征”;在湖滨带生态修复示范工程现场,教师们亲眼见证了生态浮岛、人工湿地如同“生态肾脏”,如何过滤净化水体,让曾经面临富营养化威胁的湖泊重现清澈生机。思政教师们成为“实习科考队员”,在研究人员指导下,亲手操作专业仪器采集不同深度的水样,观察浮游生物,学习解读实时监测数据。科技赋能生态保护的宏大叙事,在教师们手中变得真实可感,构成了一堂无声却极其深刻的现场教学课——科学探索的严谨执着与守护山河的使命担当。

“洱海蝶变”成最鲜活的教案:上海交通大学思政课教师郑丽平指出:“以往课堂上讲‘习近平生态文明思想’,更多是理论阐释和案例分析。今天在船上,我亲手参与了水质监测,听到了科研人员十几年如一日的坚守故事,看到了科技如何精准滴灌让洱海重现生机。这‘从病到康’的蝶变历程,就是‘两山论’最生动、最有力的证明!一定要把这份‘带着洱海水汽’的真实案例带回交大课堂。”

甲板上的思想碰撞:实地考察的震撼与思考,在科考船途中迅速转化为集体备课的炽热火花。一位长年驻守洱海科研工作者表示:“我们监测的是水质参数,守护的是子孙后代的希望。这份事业需要技术的硬支撑,更离不开精神的软实力。思政老师们把这种家国情怀传递给未来的建设者,就是对我们科研工作最有力的支撑。”教师们以科研实践为教材,展开了一场别开生面的教学研讨。

科学家精神照亮育人灯塔:上海交通大学思政课教师张杨则聚焦于科研团队身上闪耀的光芒:“在研究院,我们深刻感受到了什么是‘板凳甘坐十年冷’的韧劲,什么是‘把论文写在祖国大地上’的赤子情怀。这份科技报国的坚定信念和无私奉献的精神,是激励青年学子投身强国伟业最宝贵的精神钙片,可以深度融入思政课课程的核心设计中。”

“在苍洱之间,在科考船上,思政课找到了理论与实践最深沉的共鸣点,”马克思主义学院邢云文院长在活动总结时指出,“此次‘科考船上的集体备课’,是一次思政教育场景的革命性拓展。它让我们深刻认识到,立德树人的‘盐’不仅要融入专业知识的‘汤’里,更要融进服务国家战略的‘大江大河’中。科学家们扎根边疆、守护青山的奉献精神,本身就是最鲜活的思政教材,其感染力远胜于课堂上的千言万语。”

聚焦大中小学思政教师能力提升 让共融的“回味”更久

大中小一体化思政课建设成效的关键在教师,要努力构建大中小学思政课教师发展共同体,积极搭建多元化的沟通交流平台,实现从“各唱各的调”到“合奏育人曲”的范式转型。为切实提高思政课的教育教学效果,本次“未来思政讲习营”活动特别针对“洱海保护治理”“高原特色产业发展”“铸牢中华民族共同体”三个专题展开研讨,从不同学段的学生特点、教学目标要求、教学内容的重点难点、教学方法创新等维度进行深入磨课。主要形成如下共识:

思政课内容要有灵魂和血肉。思政课承载着传播思想、传播真理的光荣职责。为此,任何一堂思政课,都必须要有主题、有思想、有灵魂,要明辨大是非、传递正能量、弘扬真善美,不能信马由缰、漫无目的,也不能口无遮拦、漫无边际,更不能信口雌黄、漫不经心。上海市七宝中学教师焦林峰讲到“一堂思政课,如果没有思想的高度、哲理的深度和价值的力度,无论其语言多么华丽、情节多么完美、构思多么精巧,都无法引起学生思想的律动、灵魂的涟漪和心灵的共鸣。”所以,思想性、政治性和价值性在思政课是第一位的,任何时候都要体现思政课的政治引领和价值引导功能。上海交通大学马克思主义学院教师曲婧认为,要努力搭建教师互动交流的平台,让高校思政课教师走进中小学思政课的课堂、中小学思政课教师走进大学思政课的课堂,交叉双循环了解实际授课情况,增强大中小一体化建设的针对性与实效性。

思政课讲授要有创新和激情。思政课之目的是升华人的思想、激扬人的心智和感化人的心灵,所以,思政课教学不能讲成简单的政治宣传和枯燥的道德说教,必须充满激情、饱含深情,富有亲和力和感染力。上海交通大学马克思主义学院习近平新时代中国特色社会主义思想概论课教研室主任郑丽平教授谈到,“思政课教师要把书本中所蕴含的思想观点、故事情节、价值理念和民族气节,通过自己有声的话语和无声的行为,生动准确地传递给学生,自觉提升境界、涵养气概、激励担当。同时,还必须围绕学生、关爱学生、服务学生,与青年学生的思想同频共振,了解学生的所思所想,解答他们的所忧所虑,用符合他们群体特点的语言和激情,点燃他们对国家、民族和人民的大爱,激发他们对学习、工作和生活的赤诚。”上海交通大学马克思主义学院以人工智能赋能思政课教学的典型性做法,构建东方之路——高校思想政治理论课虚拟仿真体验中心,依托VR、环幕交互、数字人等技术,开发了数智思政课程,为整合教学资源提供了技术支点。虚拟仿真技术让思政教育突破时空限制,从“平面讲授”跃升为“立体感悟”,增强了学生的体验感。来自上海中侨职业技术大学马克思主义学院的思政课教师王雪思莹和大家分享了如何运用微博、微信、视频、动漫等现代信息技术和多媒体技术建设智慧课堂,促进学生融入其中、置身其中、品读其中,让老师讲得津津乐道、学生也听得津津有味。

思政课氛围要有互动及交流。要把思政课讲得“有温度”,不能是填鸭式的“灌输”,也不能是单向度的“聆听”,而应在互动交流中激发思想的火花、引起心灵的共鸣。上海交通大学马克思主义学院李梁教授强调,“一堂优秀的思政课下来,学生的反应不能是‘清风徐来,水波不兴’,而应是‘风乍起,吹皱一池春水,必须要在思想和心灵上有所触动、有所感悟、有所提升。要坚持以学生为中心,发挥学生的主体性作用,运用小组研学、情景展示、课题研讨、课堂辩论等多种方式,让学生在提前准备中预习,在实践演练中体会,在交流研讨中拓展,在是非争辩中升华,从而感悟思政课的思想深邃、理论深刻、知识广博和文化魅力。”上海交通大学马克思主义学院邓军老师认为,“思政课教学要注重启发式教育,要在如沐春风、循循善诱中引导学生发现问题、分析问题、思考问题,在循序渐进不断启发中让学生顺理成章、水到渠成地得出结论和感悟。要善于运用文学的语言和方法,会讲故事、讲好故事,让学生在历史的跌宕起伏中把握客观规律,在现象的纷繁芜杂中看清事物本质,在英雄的悲欢离合中彰显高贵品质。要全面综合各门类各学科的知识理念和认知规律,充分发掘其他课程和教学方式中蕴含的思政教育资源,在思想政治工作中既有惊涛拍岸的声势,又有润物无声的成效,从而实现全过程全方位育人。”

思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记强调:“办好思想政治理论课关键在教师,关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”思政课要引导学生立德成人、立志成才,就要“感人于肺腑,动人于心弦”。思想政治教育只有从内心深处触动人、感染人,才能在课堂上吸引人、打动人、引导人。思政课教师要有信仰和情怀。“欲人勿疑,必先自信”。思政课要解决学生的理想信念问题,必须要让有信仰的人来讲信仰,才能讲得敞亮、讲得深刻、讲得透彻。思政课教师只有自己做到真学真信,才能让学生真学真信;只有自己信仰坚定,对讲授的内容高度认同,才能让学生获得认可;只有对倡导的理念执着坚定,对弘扬的价值切身躬行,才能投入真情实感。“亲其师,才能信其道。”教师讲得情真意切,才能实现激浊扬清,从而有效引导学生真学真懂真信真用。”正如习近平总书记所说,“对马克思主义的信仰,对社会主义和共产主义的信念,只有首先在思政课教师心中扎下根,才能在学生心中开花结果。”