交大要闻

交大要闻

文化守望不息——第六期“敦煌文化守望者”计划圆满结营

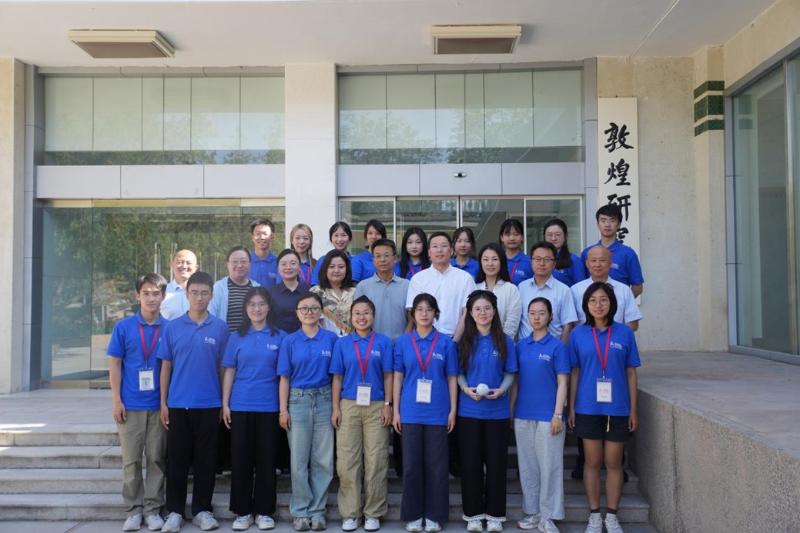

敦煌莫高窟,这座矗立于丝绸之路上的千年艺术宝库,近日见证了一场关于青春、传承与守护的洗礼。7月28日,第六期“敦煌文化守望者”计划举行结营仪式,为期一个月的文化传承保护之旅,在敦煌研究院圆满落下帷幕。敦煌研究院党委委员、办公室主任张培君,上海交通大学档案文博管理中心党总支书记高磊、精神文明办公室副主任周琳琰及支持本期活动的相关老师、全体守望者成员共同出席。

结营仪式在回顾与感动中拉开序幕。一部精心制作的视频短片,生动再现了守望者们过去一个月在敦煌的学习、培训、讲解与生活的点点滴滴。从初到敦煌的憧憬与忐忑,到深入洞窟了解壁画艺术的震撼与敬畏,再到独立承担讲解任务的成长与自信,每一个镜头都记录着青年学子们与千年文化对话的心路历程,引起现场师生们的共鸣。仪式由本期“敦煌文化守望者”团长袁鸣键主持。

来自交大设计学院的余可盈作为学员代表,进行本期项目汇报总结。她回顾了行前准备工作、实地培训、景点考察学习、正式上岗的一系列难忘经历,分享了从理论知识学习到实地讲解实践的巨大跨越,表示这一个月是一场在千里大漠找寻价值观的共鸣,并衷心感谢敦煌研究院导师们的悉心指导与交大老师的全程支持,这段经历极大地提升了同学们自身的文化素养、责任意识和表达能力,同时深刻理解了守护文化遗产的深远意义。

高磊代表上海交通大学致辞。他首先对敦煌研究院提供的宝贵平台和精心组织表示衷心感谢,同时赞扬了交大学子们在项目中的出色表现和积极投入,展现了交大人严谨求实、勇于担当的精神风貌。高磊老师回忆了守望者项目的创建历程,强调“文化守望者”计划是上海交通大学深化美育教育、落实文化育人理念的重要实践,是连接高校学术资源与文化遗产保护一线的桥梁。他勉励同学们将敦煌的所见所学所感内化于心、外化于行,成为中华优秀传统文化的积极传播者和坚定守护者。

张培君代表敦煌研究院致辞。张老师充分肯定了第六期守望者们的努力与成果,对他们一个月来为莫高窟观众提供的专业、热情的讲解服务表示感谢。他指出,青年是文化传承的新鲜血液和未来希望,“文化守望者”计划为青年学子提供了零距离接触、理解并传播敦煌文化的独特机会,这正是文化遗产事业可持续发展的关键。他寄语同学们将坚守与奉献的敦煌精神带回去,融入今后的学习和人生,继续为中华文化的传承贡献力量;同时敦煌也是同学们的第二故乡,欢迎大家续写自己的敦煌故事。

结营仪式最后,全体“文化守望者”学员依次上台发言。同学们或分享讲解中遇到的趣事,或表达对敦煌艺术魅力的深深折服,或畅谈对文物保护工作的新认识。言语间充满了对敦煌的不舍、对收获的感恩以及对未来继续投身文化传播事业的坚定信念。他们的真诚分享,充满了温情与力量,为守望之旅画上了圆满而富有深意的句号。

“敦煌文化守望者”志愿者特派计划是以文化保护与传播为目标的知识赋能型文化公益行动,由敦煌研究院、上海交通大学、中国敦煌石窟保护研究基金会、上海交通大学文化发展基金联合发起,旨在推动敦煌文化遗产的保护传播与创新。从线上培训奠定知识基础,到深入洞窟的沉浸式学习,多元立体的参与路径引领守望者们逐步从文化知识渴求者向文化传承接力者的角色蜕变,让沉睡于洞窟的千年敦煌文化焕发新生。第六期“敦煌文化守望者”计划的成功举办,不仅为莫高窟的文化弘扬注入了青春的活力,更为来自上海交通大学等高校的青年学子们种下了文化传承的种子。守望者们用脚步丈量了洞窟,用声音讲述历史,用心灵感悟文明。

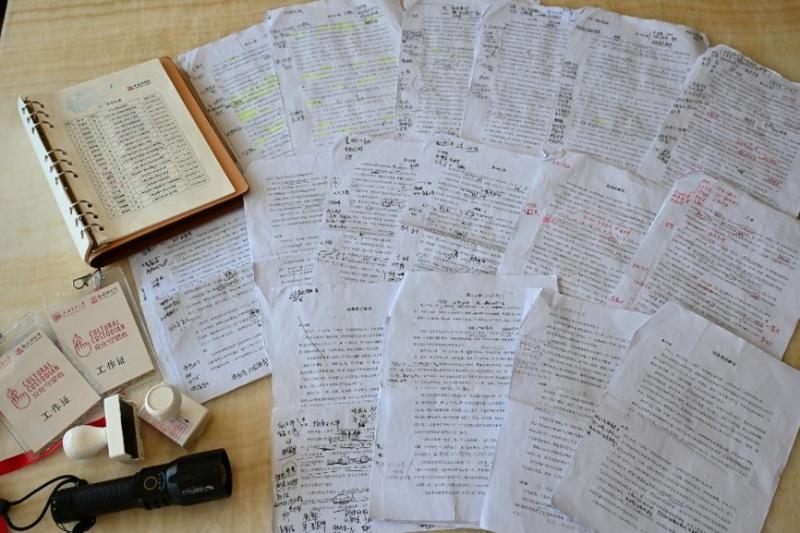

来自设计学院的研究生余可盈,通过此次守望之旅为文化传承注入了创新活力。她师从敦煌学研究专家、上海交通大学设计学院李金娟教授,开展了系列以敦煌壁画为主题的设计创作。她精心设计了六套“敦煌故事”笔记本,讲述九色鹿本生、萨埵太子舍身饲虎等经典壁画故事。笔记本内页绘有壁画局部,对壁画叙事逻辑进行巧妙转化,配以文字描述,页角的插画连缀起来便是一幅完整的壁画故事,将画面与情节一一对应,让敦煌艺术以潜移默化的方式融入日常生活。

来自交大人工智能学院的庞怡然是一个上海姑娘,高中时她便酷爱历史,曾走遍山西云冈石窟、大足石刻、天水麦积山石窟、炳灵寺石窟、莫高窟等,“在这里,我见证了敦煌文化的瑰丽,更亲身体验了文化传承的责任与温度。那些与资深研究者思维碰撞的火花,那些被广袤西北风土人情所滋养的心灵感悟,都已内化为守护人类文化遗产的坚定信念与不竭动力。这段文化之旅已在我的心中播下一颗“传承”的种子。未来我会持续传递守望的火种,将文化传承的故事带回校园里,作敦煌故事的深情讲述者。”