交大要闻

交大要闻

交大出版社《玩物采真:中国古代游戏史》入选“中国好书”月榜

近日,由中国图书评论学会组织评选的“2025年6月中国好书推荐书目”揭晓,上海交通大学出版社出版的《玩物采真:中国古代游戏史》(蔡丰明 著)入选。

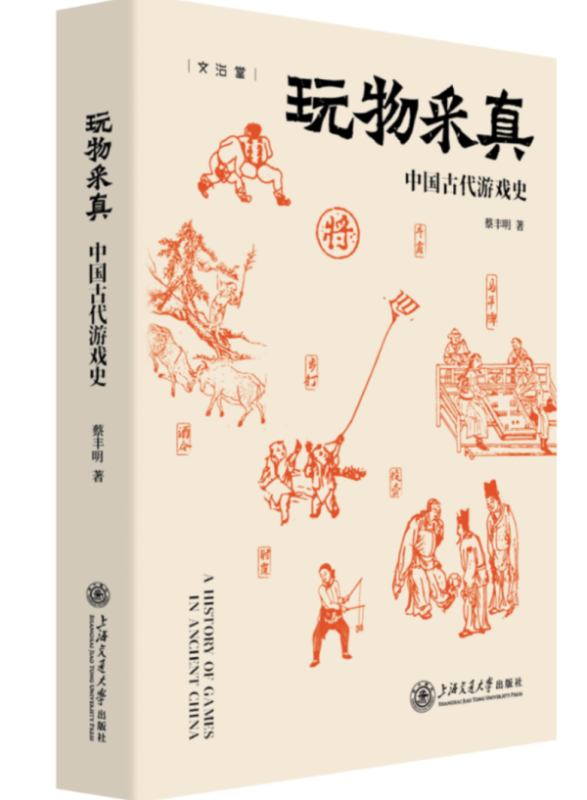

《玩物采真:中国古代游戏史》

蔡丰明 著

上海交通大学出版社

本书简介

这本通俗读物可以作为一颗问路之石,带领读者了解中国古代人各种各样的游戏项目,例如蹴鞠、投壶、七巧板等。本书以图文并茂的方式,通俗易懂地介绍了中国游戏史的发展、演变,以及与社会文化的关系等,其中,还穿插介绍了中国历代社会中的趣闻轶事与世态风情,全面展示了中华民族光辉灿烂的游戏文化。

作者简介

蔡丰明,上海社会科学院文学研究所研究员,上海社会科学院民俗与非遗研究中心常务副主任,上海市非物质文化遗产专家委员会委员,“城市民俗研究”特色学科带头人,上海民间文艺家协会副主席,中国民俗学会理事。长期从事民俗文化与非物质文化遗产研究工作,主要研究领域为中国民俗与民间文化、非物质文化遗产保护、公共文化建设等。主要代表作有《江南民间社戏》《上海都市民俗》《非物质文化遗产图谱编制理论与方法》等。

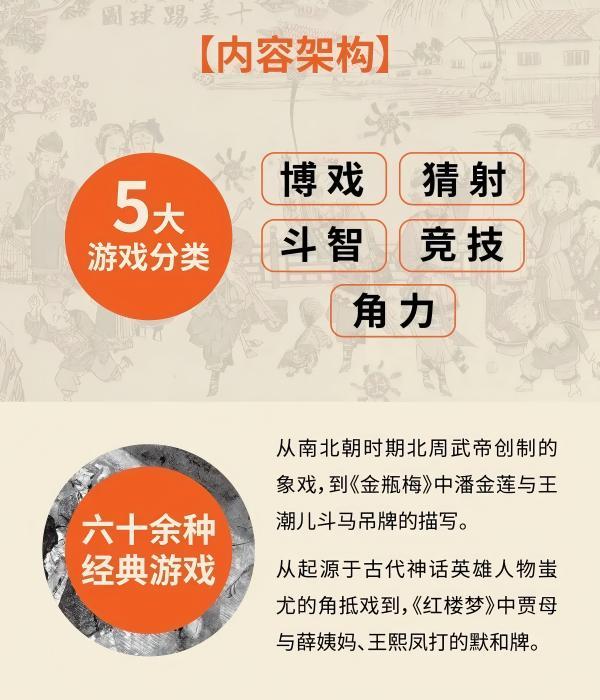

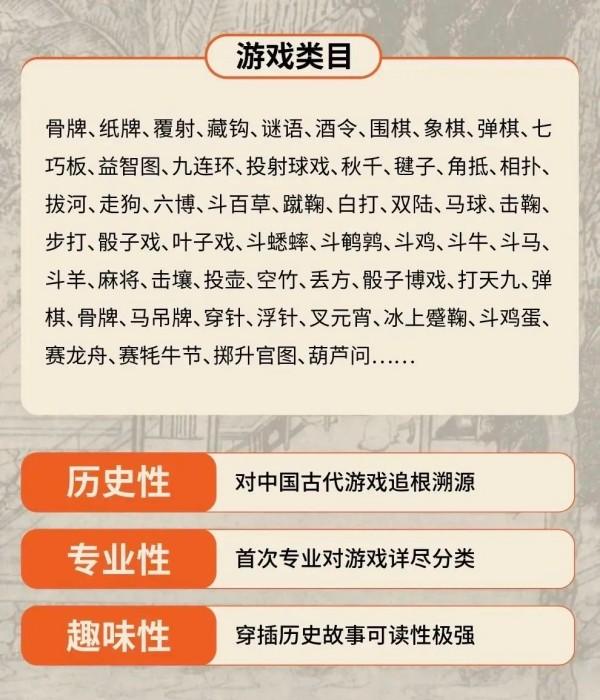

本书特色

精彩片段

智力戏具的代表:棋与牌

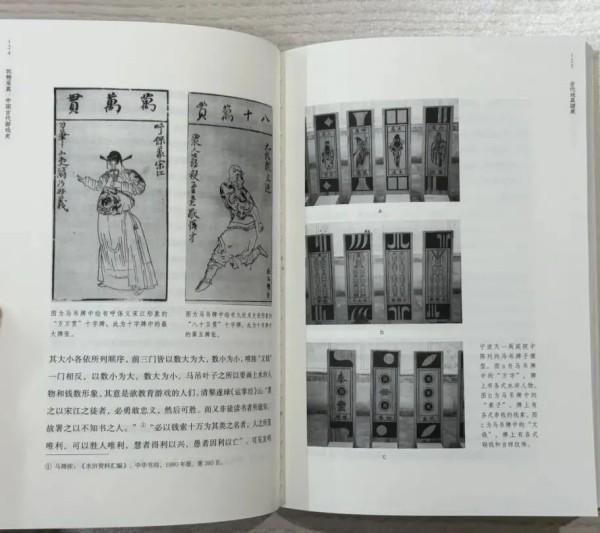

中国古代智力型游戏中的另一个大类是牌类游戏。与依靠固定的线路来行棋的棋类游戏不同,牌类游戏主要是依靠牌的各种组合和搭配方式来比较大小,以此决出胜负,因此比棋更具灵活性。牌类游戏主要运用的戏具就是牌。中国古代游戏中所用的牌具形式十分众多,它们在质地、形状、颜色,数量等方面都不相同。为了方便说明,这里主要从牌的质地方面入手,将中国古代的牌分为骨牌和纸牌两大类。

骨牌,顾名思义就是用骨制成的牌具,一般是以竹为背,以兽骨为面,二者以榫互相铆合,呈长方形;也有采用高贵的象牙为面的,俗称“牙牌”。骨牌最早约起源于北宋徽宗宣和年间,故又称“宣和牌”。

骨牌到了明清时期在社会上广为流行,其形制则无大的变化。当时的骨牌仍由32张组成,每张骨牌面上刻有不同点数,并具有上、下两个部分。如“天牌”上下各为6点,“地牌”上下各为1点,“人牌”上下各为4点,“和牌”上为1点,下为3点,“长二”上下各为2点,“长三”上下各为3点,“长五”上下各为5点,“天九”上为3点,下为6点,“地八”上为3点、下为5点,“人七”上为3点、下为4点,“和五”上为1点、下为四点,“至尊”上为1点、下为2点,等等。骨牌上的点数与骰子上的点数十分相似,两个骰子面上的点数拼在一起,就是一个骨牌面上的点数,这说明骨牌这种牌类游戏活动,原是由骰子戏演变而来的。依靠着骨牌上的不同点数,游戏者便可搭配出各种大小的牌式,如“至尊宝”“天九一”“人钉一”“蹩十”等。骨牌游戏的胜负,便是由这些大小不同的牌式所决定的,牌大的当然便是赢家,牌小的则为输家。

中国的骨牌后来又演化出麻将这种十分普及的牌戏形式。据有关学者研究,麻将是在碰和牌、默和牌和马吊牌等几种牌戏的基础上发展起来的,其中碰和牌便是骨牌游戏中的一种。当然麻将的形制与一般的骨牌相去甚远。一般的骨牌面上刻的都是点数,但是麻将牌上刻的却是“筒”“索”“万”与“东”“南”“西”“北”“中”“发”“白”等各种花色,这说明麻将牌受马吊牌的影响很大。但是从牌具的质地上看,麻将牌大都是以动物的骨或牙所制,因此它实际上仍是一种属于骨牌型的牌戏。

中国古代另一类牌具是用纸做的纸牌,古代称其为“叶子”。叶子本是一种记事用的签条,主要是文人在读书时夹书用的。欧阳修《归田录》卷二中云:“唐人藏书,皆作卷轴,其后有叶子,其制似今策子。凡文字有备检用者,卷轴难数卷舒,故以叶子写之。”到了唐宋时期,叶子开始转化为成为一种游戏的戏具。宋李清照《打马图序》中将长行、叶子、博塞、弹棋并称,可见此时叶子已是一种与长行、博塞、弹棋相类似的游戏活动。到了明清时期,叶子戏广泛盛行于社会各个阶层。当时的叶子形制主要有两种。一种是将骨牌上的点数印到叶子上,中间印有一些戏曲或《水浒》中人物的形象,这就是所谓的骨牌叶子。这种骨牌叶子实际上完全是骨牌的翻版,只是材料上改用了纸牌而已。骨牌叶子的名称也与骨牌相对应,如叶子中的重六也叫天牌,重么也叫地牌,重四也叫人牌,只是牌的数量增加到84张,比骨牌多了一倍。由于纸牌价格低廉,印刷方便,因此骨牌叶子在明清时期很快取代了骨牌的地位,成为当时广大群众,特别是下层劳动人民中广泛流行的一种牌戏活动。

目录

《玩物采真:中国古代游戏史》所属的“文治堂”书系是上海交通大学出版社推出的图书品牌,以“思想照亮现实”为宗旨,聚焦文史哲艺名家名作。

文治堂相关图书推介:

《不尽长江滚滚流》,凌金铸,2024年3月版

《中医药与中华传统文化》,彭崇胜,2024年8月版

《我欲因之梦吴越》,刘士林,2025年1月版

《明清之际江南词学思想研究》,李康化,2025年3月版

《六千里运河 二十一座城》,刘士林,2025年3月版

(图文源自本社已出版图书《玩物采真:中国古代游戏史》及所属“文治堂”书系,限于篇幅文字有删减)