交大要闻

交大要闻

上海交大和华东师大共同应对海洋塑料垃圾污染挑战

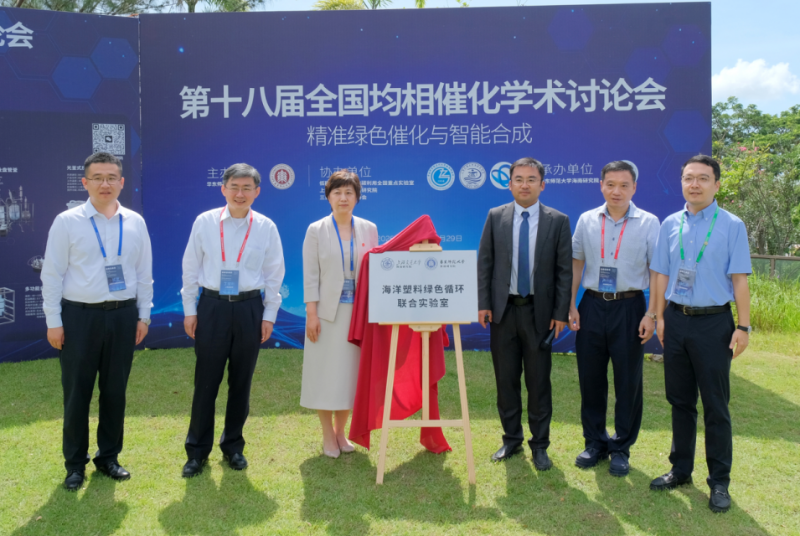

近日,上海交通大学海南研究院和华东师范大学海南研究院在海南三亚崖州湾科技城联合成立“海洋塑料绿色循环联合实验室”,为实现“碳达峰、碳中和”战略要求贡献力量。

上海交大海南研究院和华东师大海南研究院联合成立“海洋塑料绿色循环联合实验室”

上海交通大学校长、中国科学院院士丁奎岭出席揭牌仪式

海洋塑料垃圾

当前,塑料污染问题已逐渐成为仅次于气候变化的全球第二大焦点环境问题,其中,海洋塑料垃圾污染尤为严重。数据显示,全球每年约有800万吨塑料垃圾进入海洋,实现海洋塑料垃圾的高效清理和循环利用,一直是世界各国的共同愿望。

针对海洋废弃物的高效清理,上海交通大学海南研究院先后研制了“海洋守护者一号”滨海水下废弃物清扫机器人、“海洋守护者二号”水面废弃物清扫无人船、“海滩卫士一号”岸滩废弃物深清扫机器人等系列海洋废弃物清扫装备,构建“海底-水面-沙滩”立体化的清扫网络,不仅实现了海洋环境治理从“水下清洁”到“岸滩美容”的全链条覆盖,更通过产学研用协同创新推动装备产业化落地。

水下废弃物一收而空——“海洋守护者一号”滨海水下废弃物清扫机器人

“海洋守护者一号”滨海水下废弃物清扫机器人

试验时收集到的水下废弃物

“海洋守护者一号”滨海水下废弃物清扫机器人创新采用水中浮游航行、海底履带行走的双作业模式,突破了水下废弃物高效水力收集、图像识别和作业路径规划等关键技术,内部设置大容量料舱,实现有效回收和存储海洋中的塑料垃圾、纺织物等各类废弃物。该水下机器人设计作业水深100米,空气中重量约450公斤,废弃物存储体积200升,可进行大范围水下机动和观察作业,具备较强的水下搜索和清扫能力。

水面废弃物一网而尽——“海洋守护者二号”水面废弃物清扫无人船

“海洋守护者二号”水面废弃物清扫无人船

试验时收集到的水面废弃物

“海洋守护者二号”水面废弃物清扫无人船具有对大面积水域的智能、高效清扫能力,具备自主精准航行和自动返航、航行路径智能规划、远程在线实时控制、漂浮垃圾高效清理和水质实时监测等关键功能。该无人船最大航速2.0m/s,综合续航18小时,垃圾舱容积400L,突破了自主巡航与智能避障、水面废弃物图像识别与高效收集、水质监测与数据实时传输、长时连续作业和远程在线控制等关键技术,为水面漂浮废弃物问题提供了高效解决方案。

沙滩废弃物一扫而光——“海滩卫士一号”岸滩废弃物深清扫机器人

“海滩卫士一号”岸滩废弃物深清扫机器人

试验时收集到的岸滩废弃物

“海滩卫士一号”岸滩废弃物深清扫机器人集成环境感知等先进技术,前端螺旋梳状齿可将深埋垃圾翻到表面并疏松沙层,波浪形振动筛网能将垃圾与沙粒高效分离,让“沙滩暗器”无处可藏。该电驱机器人支持光伏捕能和快速换电,能够在高温、暴晒等恶劣环境下长时间连续作业,清洁效率达每小时1500平方米,可应对旅游旺季繁重的海滩清理任务,是人工清洁的强有力补充。

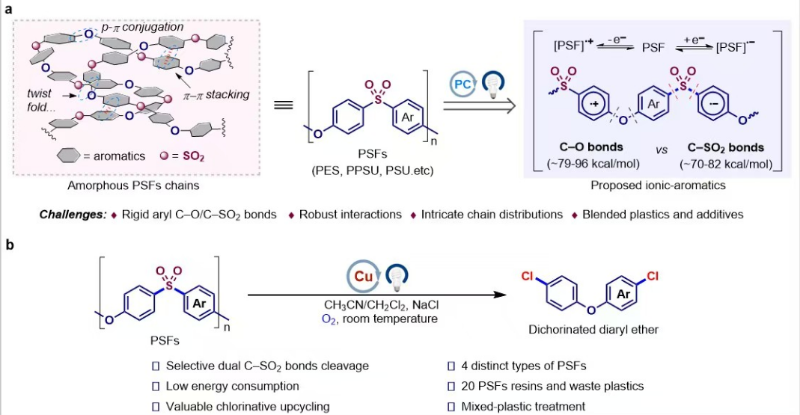

聚砜塑料的化学回收示意图

针对海洋废弃物的循环利用,华东师范大学海南研究院聚焦真实废旧塑料低能耗升级回收降解为高附加值单体系列技术,近期也取得了系统性突破,通过可见光催化技术,常温常压下将聚砜、PET、PE等多种废弃塑料转化为材料单体、医药中间体、精细化学品等高附加值产品,相关技术已进入转化应用阶段。

两校海南研究院在海南三亚崖州湾科技城毗邻而居,这次合作共建“海洋塑料绿色循环联合实验室”,目标是加强海洋废弃塑料从收集到处理全过程的智能装备与技术的体系化攻关,从“各自为战”转向“协同作战”,实现海洋塑料全生命周期的绿色闭环,推动我国海洋生态治理技术全球领先与输出,为实现“碳达峰、碳中和”战略要求贡献力量。

上海交通大学海南研究院

上海交通大学海南研究院是学校积极响应国家关于海南自贸港建设重大战略决策设立的新型研发机构,是上海交通大学在海南省全部科研教育资源的总体管理单位,负责协调三亚崖州湾深海科技研究院、海南区块链研究院在琼工作,对接联系海南国际医学中心。目前已形成“一院三地”建设布局,全力打造“1+3+5+N”区域联动新模式,为海南省社会经济高质量发展提供强有力的科技、人才支持和智力支撑。

上海交通大学海南研究院围绕国家重大战略,对接海南特色需求,开展科研攻关、基地建设、人才培养、成果转化等工作。积极推进学校“大海洋”战略在琼落地,现已建成世界领先的深海装备全链条研究基地、全球唯一的深海高压特种微生物综合研究平台等科研基地,着力推进深远海全天候驻留浮式研究设施三亚基地、海铃中微子科学海南实验室、镁合金海洋应用工程实验室等平台建设。

面向未来,上海交通大学海南研究院将坚持以“立足海南,贡献交大力量,为海南创新创造、产业升级提供有力支撑;面向世界,发出交大声音,为中国强国建设、民族复兴作出积极贡献”的发展理念为指引,全力打造产学研协同发展新态势,助推海南自贸港加速建设。