交大要闻

交大要闻

上海交通大学ATLAS团队共享基础物理学突破奖

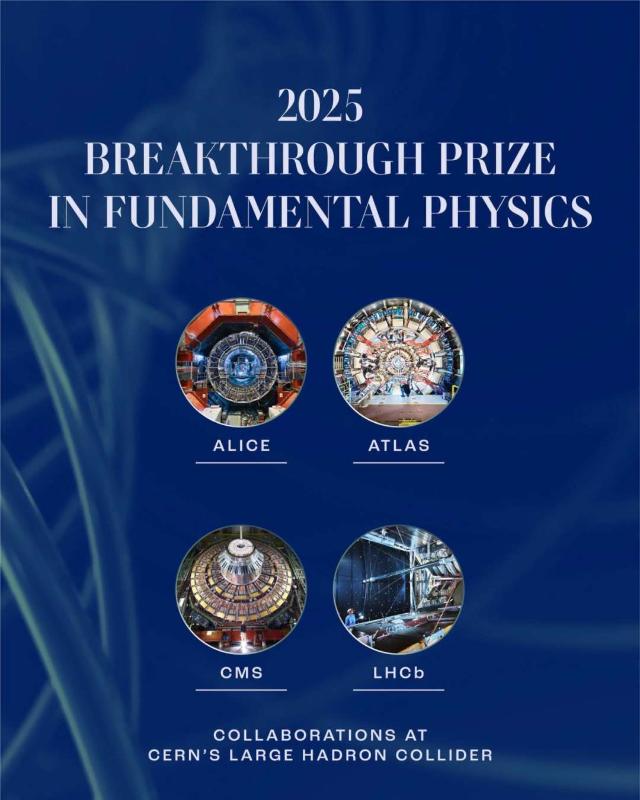

欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)的ATLAS、CMS、LHCb及ALICE实验组共同荣获2025年基础物理学突破奖。CERN 总所长 Fabiola Gianotti 说:“我非常自豪地看到 LHC 合作取得的非凡成就获得这一享有盛誉的奖项,这是对来自世界各地的成千上万人的集体努力、奉献精神、能力和辛勤工作的认可,他们每天都在为突破人类知识的边界做出贡献。”

图:从左到右分别是 Andreas Hoecker, former ATLAS spokesperson; Patricia McBride, former CMS spokesperson; Marco Van Leeuwen, ALICE spokesperson and Vincenzo Vagnoni, LHCb spokesperson

ATLAS探测器是迄今最大、最复杂的大型科学装置之一,长达40米、高约25米,拥有上亿电子学通道数的通用粒子探测器。ATLAS实验致力于探索物质的基本构成单元及支配宇宙的基本作用力。其尖端系统以前所未有的精度追踪高能粒子对撞产物,不仅助力发现希格斯玻色子,更为探索超越标准模型的新物理研究开辟道路。

基础物理学突破奖特别表彰ATLAS合作组在粒子物理领域的里程碑贡献,包括对希格斯玻色子性质的精密测量、稀有物理过程与物质-反物质不对称性研究,以及在极端条件下探索自然本质的开拓性工作。

ATLAS发言人Stephane Willocq表示“这一奖项是对ATLAS合作组及LHC全体实验团队奉献精神与创新智慧的至高认可,它彰显了全球数千名合作者共同的愿景与不懈的探索。”

上海交通大学物理与天文学院及李政道研究所的科学家作为ATLAS国际合作组核心成员,与全球数千名研究人员共享此荣誉。

上海交通大学自2012年起正式加入ATLAS国际合作组,由杨海军和李亮两位教授共同创建。目前拥有4位教授和2位副教授,培养了15位博士,其中有10位在国内外著名高校或研究所从事博士后研究,16位博士后出站,在读博士生8位,在站博士后3位(名单附后)。上海交通大学团队在希格斯发现和性质测量、双玻色子散射过程的发现及电弱对称性破缺机制研究、四顶夸克发现,暗物质和新物理寻找,及缪子探测器升级等方面做出来一系列重要的贡献。团队先后主办了2017年LHC物理国际会议(LHCP2017,~480人,~300国外同行参会)和2023年中国LHC物理年会(CLHCP2023,~450人)等重要学术会议。团队相关研究人员的主要贡献如下:

杨海军自2005年起参与ATLAS合作组,2012年回上海交大创建ATLAS团队,直接参与希格斯的发现、双玻色子物理及新物理寻找。特别是利用ZZ四轻子“黄金衰变道”发现希格斯玻色子和测量希格斯的质量、自旋和宇称等性质【1】,希格斯性质的联合测量【2】(Nature 607 (2022) 52-59, 2022年度APS物理学十大亮点成果,指导的博士生王子瑞担任分析的两位联合负责人之一,博士后李昌樵担任内部论文两位联合编辑之一,致远荣誉博士生朱逸凡参与希格斯产生截面和分支比测量),双矢量玻色子WW,ZZ散射过程的发现【3】,双希格斯衰变到bb+双光子寻找,三希格斯衰变到六底夸克寻找、重希格斯粒子,轻子数不守恒重共振态粒子,量子黑洞等寻找方面做出了重要贡献【4】。提出和发展多变量机器学习方法BDT【5】并广泛应用于LHC和粒子物理实验数据分析,包括希格斯发现和新粒子寻找,显著提升信噪比和探测灵敏。同时参与ATLAS基于RPC的缪子探测器升级项目,为高亮度LHC的运行提供缪子触发系统。2009-2013年担任ATLAS大批量数据处理和分析联合负责人,2016-2020年担任ATLAS中国科大-山大-交大-李所联合团队负责人。2018-2020年担任ATLAS合作组委员会主席顾问委员会成员。已培养了4名博士生,5名博士后出站。

李亮自2012年起加入ATLAS合作组,带领课题组在ATLAS的顶夸克物理与双希格斯粒子研究中取得突破。在顶夸克领域,主导了2023年稀有过程四顶夸克产生态的发现,基于多轻子末态创新分析策略,开发多变量算法以克服极低信噪比挑战【6】,在第57届电弱物理统一大会作为亮点发布。对希格斯与顶夸克伴随产生态的发现做出重要贡献【7】(2018年APS物理学十大亮点)。在双希格斯领域,主导完成最复杂末态—多轻子末态的首个系统性分析【8】,参与bb-tautau衰变道分析【9】和全衰变道联合研究【10】,将非共振双希格斯子排除限推进至标准模型预测值的2.5倍,获得当今世界上最好的双希格斯子测量结果。张宇雷博士担任分析组共同联络人,陈翔博士担任内部论文共同编辑,李亮为希格斯玻色子多轻子末态的子课题负责人,担任ATLAS论文编辑共同联系人。已培养了3名博士生,2名博士后出站,2名博士生在读(包括一名李政道荣誉博士生)。

郭军研究组在ATLAS的新物理寻找和电弱精确测量做出了重要贡献,包括寻找带电轻子的轻子味不守恒(LFV),新共振态(W'和Z',或重标量玻色子A)等【4】。他作为主要成员测量了矢量玻色子散射过程。此外,代表上交大参与了ATLAS的阻性板室(RPC)缪子探测器升级工作,制作了原型机,目前正在建造大面积的RPC。郭军先后担任ATLAS量能器数据质量组和高能量电子/光子性能组负责人,以及多个分析组的联络人。目前担任ATLAS量能器组的中方代表。已培养3名博士生。

周宁在2014-2015年担任ATLAS实验暗物质课题组的召集人,带领实验组和理论家密切合作,确定了媒介粒子研究在对撞机实验上的信号特征,成为对撞机暗物质研究的重要参考。周宁课题组开展了13 TeV全部数据双喷注共振态的寻找,给出暗物质媒介粒子当前最严格的限制【11】。通过双喷注反应道直接寻找媒介粒子不依赖于暗物质质量,可以覆盖大范围的暗物质质量参数。在希格斯相关暗物质模型中,周宁课题组通过矢量玻色子的耦合,给出了希格斯子和暗希格斯子作为暗物质媒介子的实验限制【12】。已培养1名博士生。

李数,2008年至今参与ATLAS国际合作实验,研究聚焦于希格斯机制与电弱对称性破坏研究及相关新物理寻找:博士论文完成H→WW衰变道背景精确测量,对希格斯玻色子发现做出重要贡献【1】;通过创新的动力学方法显著提高H→bb重建精度,对该衰变道的发现作出重要贡献【7】;负责希格斯物理组蒙特卡洛全局模拟与样本产生,为希格斯十周年联合测量各衰变道物理分析提供全面支持【2】;对矢量玻色子散射过程的发现作出重要贡献,检验希格斯幺正机制【3】;通过希格斯新物理探针,获得2HDM+a、希格斯暗光子衰变、暗希格斯粒子寻找、双希格斯产生过程中的复合希格斯寻找等国际领先的实验限制【12】;应用深度机器学习技术获得夸克胶子鉴别、大半径底夸克喷注标定、实时触发系统研究等重要进展。相关工作获得ATLAS国际合作组首篇中国SCI期刊论文的发表【13】。历任ATLAS蒙特卡洛验证组负责人与产生子研发组负责人,希格斯物理组coordination成员、蒙特卡洛项目负责人,标准模型电弱物理组负责人;LHC(ATLAS+CMS+理论)电弱多玻色子物理组负责人、欧洲核子中心物理黄皮书编辑。培养了4名博士生,多人曾入选致远荣誉博士、李政道荣誉博士,赴牛津大学(苏琬云,2023)、斯坦福大学直线加速器中心(刘齐斌,2025)、中国科学技术大学(王震,2024)等从事博士后研究。

刘坤自2010年起参与ATLAS合作组,2019年作为“李政道学者”加入李政道研究所和物理与天文学院。2014年获中国科学技术大学和法国索邦大学联合培养博士学位,博士期间直接参与H→gg衰变道分析发现希格斯玻色子,做出主要贡献【1】,并荣获ATLAS合作组博士论文奖。2014-2019年作为法国科研中心博士后研究员,先后在法国马赛粒子物理中心和巴黎高能物理与核物理实验室从事研究工作。曾担任希格斯与顶夸克对协同产生多轻子末态ttH→ML物理分析负责人(2015-2017),以及希格斯衰变到底夸克对VH→bb物理分析负责人(2018-2019),对实验上发现希格斯与第三代夸克耦合做出突出贡献(2018年度APS物理十大亮点成果)【4】。历任ATLAS实验希格斯物理组coordination成员、光子性能研究联络人(2021至今),电子 -光子性能分析组光子鉴别小组召集人(2022-2024)等,目前担任希格斯稀有衰变道H→Z+光子分析组负责人。两位博士后出站,分别去向法国科研中心-安纳西粒子物理中心( LAPP-CNRS)和德国电子同步辐射实验室(DESY)。

上海交大团队与欧洲核子研究中心、美国密西根大学、华盛顿大学、法国巴黎萨克雷大学、巴黎西岱大学、埃克斯-马赛大学、英国爱丁堡大学等开展广泛的合作与研究生联合培养。相关研究获得了国家自然科学基金委、科技部国家重点研发计划,上海市粒子物理和宇宙学重点实验室,粒子天体物理与宇宙学教育部重点实验室,暗物质物理全国重点实验室,中法粒子物理联合实验室等平台及学校和学院的大力支持,在此表示衷心的感谢。

图:ATLAS合作组发言人 Andreas Hoecker 一行访问上海交通大学李政道研究所(2024)

图:上海交大团队在欧洲核子研究中心合影(2018)

[1] ATLAS Collab., PLB 716 (2012) 1-29, Science 338 (2012) 1576-1582, PLB 716 (2012) 62-81, PLB 726 (2013) 88-119, PLB 726 (2013) 120-144, PRL 112 (2014) 231806, PRL 114 (2015) 191803

[2] Nature 607 (2022) 52-59

[3] Phys. Rev. Lett. 123 (2019) 161801, Nature Physics 19, 237-253 (2023), PLB 793 (2019) 469, EPJC 84 (2024) 1064, PLB 846(2023) 138222

[4] PLB 784 (2018) 345,PRD 98 (2018) 052005,PRD 101 (2020) 012002,EPJC 78 (2018) 293, EPJC81 (2021) 332,JHEP 10 (2023) 082, PRD 98 (2018) 092008, PLB 843 (2023) 137745, PRD 106 (2022) 052001, PRD 111 (2025) 032006

[5] NIM A543 (2005) 577, NIM A555 (2005) 370, NIM A574 (2007) 342, JINST 3 (2008) P04004

[6] EPJC 83 (2023) 496

[7] PLB 784 (2018) 173, PLB 786 (2018) 59, JHEP 05 (2019) 141, EPJC 81 (2021) 178, PLB 816 (2021) 136204

[8] JHEP 08 (2024) 164,

[9] Phys. Rev. D 110 (2024) 032012

[10] Phys. Rev. Lett. 133 (2024) 101801

[11] JHEP 10 (2018) 180,PRD 98 (2018) 032016, PLB 795 (2019) 56,JHEP 05 (2019) 142

[12] PRL 134 (2025) 121801, Science Bulletin 69 (2024) 3005, JHEP 08 (2024) 153, PLB 858 (2024) 139007

[13] CPC 48 (2024) 023001