交大要闻

交大要闻

立德树人 师者典范

纪念吴健中教授诞辰九十周年

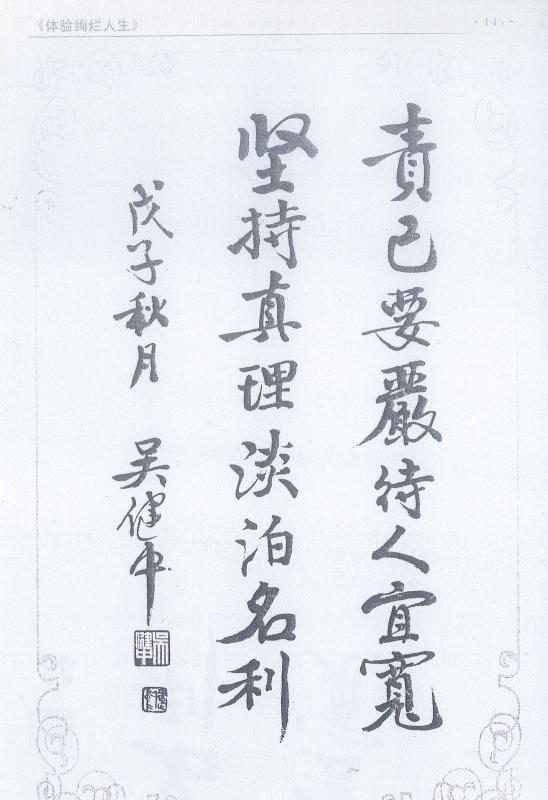

2019年10月25日是吴健中教授(1929.10.25——2012.4.29)诞辰90周年。为纪念这位“责己要严、待人宜宽、坚持真理、淡泊名利”的优秀教师,上海交通大学安泰经济与管理学院系统工程与管理科学校友会理事会以及吴教授的弟子们发起的“立德树人 师者典范——纪念吴健中教授九十诞辰座谈会”在学院A509举行。上海交大党委副书记顾锋,原党委书记、校史编纂委员会主任王宗光,原校长谢绳武教授,上海交大安泰经管学院院长陈方若,吴健中教授夫人李英医生,上海大学原党委副书记、上海交大校史编纂委员会秘书长毛杏云,交大安泰经管学院原副院长,资深教授王浣尘教授,上海交大原教务处处长、上海市欧美同学会•上海市留学人员联合会原常务副会长向隆万教授,上海交大档案馆馆长、钱学森图书馆执行馆长张凯,上海交大安泰经管学院副院长田新民,党委副书记张东红以及吴健中教授的亲属弟子及同事等近60余人出席座谈。座谈会由上海交大安泰经管学院系统工程与管理科学校友会理事长周斯富主持。

顾锋、陈方若、王宗光在座谈会上致辞,他们表示,吴健中教授是我国著名的系统工程专家,中共上海交通大学第五届委员会委员,安泰经济与管理学院资深教授,一生贡献教育事业,对党和国家无限忠诚。为交通大学的学科建设、人才培养、建设发展、服务社会做出了卓越的贡献。特别是在历史转折关键时刻1977年8月,在邓小平同志主持召开的科教工作座谈会上,大胆进言,率先提出要否定“两个估计",得到邓小平的首肯,引领了拨乱反正,充分体现了他的高度政治觉悟和知识分子的良知。

吴健中教授弟子上海交大生命科学技术学院原常务副院长朱章玉教授,上海市妇女联合会主席、党组书记徐枫博士,暨南大学系统工程研究所所长林福永教授,渤海商品交易所董事长阎东升博士分别发言,随后吴健中教授家属表达了对嘉宾的感谢之意和对吴教授的追思之情。

一家三代交大人

吴健中祖籍苏州,祖父希望子孙成为有学问的人,把儿子吴维翰送进了交通大学。父亲吴维翰1917年从交通大学小学部升入中学部,1921年直升大学部管理科,1925年留校当助教, 1930年在一次招生中染上伤寒病,不治去世。父亲因病去世后家道中落,为了维持家中生计,从13岁到20岁,吴健中先后在米店、科仪厂、皮鞋店做工。在那个谋生的年代,他时时涌现一个念头:“父亲是交大的教师,亲戚中许多人也是大学毕业,我也要上大学”。在做工之余他刻苦自学高中课程,并由他的亲戚、当时交大电机系四年级学生潘伯文辅导数学,交大土木系一位学生辅导物理,上海市总工会为他开了同等学历资格证书。1950年他顺利考入哈尔滨工业大学电机工程系,圆了大学梦。1956年毕业留校任教。

1957年1月他调入上海南洋工学院,同年7月并入交通大学(上海部分),接过父亲的接力棒,他开始了在交大的教师生涯。后来,他的儿子吴正洪考取上海交大机械工程系硕士,随后直升博士,成了“一家三代交大人”。

领衔多个学科建设 实干创新

到了交大以后,吴健中担当起为学校领衔多个学科建设的重任。从领导重建电器专业,创建陀螺导航仪器和系统工程学科,建设电工及计算机科学系,到创建系统工程研究所,他总是从全局和战略高度规划学科建设,同时又实干创新。

1960年上海交大转为国防科工委领导,成为主要为海军服务的院校。当时海军急需陀螺方面的技术人才,希望学校在一两年内输送该专业的大学毕业生。为此,他和党委副书记邓旭初到青岛、大连海军基地调查人才需求,回到学校后把教师分成两组,分别派往大连工学院和北京航空学院进修几门专业课程。自己则与教务处商量了一个速成的好办法:1962年初,从船舶电器等专业四年级学生中选调15名学生,到陀螺仪表及导航设备专业学习一年专业课,半年做毕业设计。1963年暑假就向海军输送了第一届毕业生。

他亲自讲授专业基础课《陀螺仪原理》,由于白天忙于行政工作,晚上常常备课到深夜,被学生们称为开出“第四单元”,第二天仍然精神饱满地讲课。他的讲课概念清晰,重点突出,举例生动,深受学生好评。经过几年的努力,教学、实验室建设、静电陀螺研究、液浮陀螺罗经研究,齐头并进,得到海军领导部门的称赞。他们评价,交大就是基础厚,培养出来的学生水平高,这在海军内部出了名。

1978年钱学森在我国首先发表系统工程论文后,张钟俊院士在全国各地作有关“系统工程”的学术报告,掀起了全国系统工程热,成为推广系统工程的带头人之一。张先生一直想在交大开展系统工程研究,但苦于没有人干。在一次和吴健中谈话中流露了他的苦闷心结,他说:“上海交大应该有研究系统工程学科的专门队伍,我想,是否你来挑这副担子,创建上海交大系统工程学科?”早在作为重点培养的青年教师时,张先生就是他的导师。导师把这一重任交给他,他认为责无旁贷,而在长期的教学科研中,他也早已体会开展系统工程研究对国家经济建设的深远意义。两人一拍即合,他对张先生说“我一定努力,争取在我校创立一个系统工程研究所”。

1981年初,有一个全国系统工程讨论会在天津大学举行。张先生特意安排吴健中代表他出席,这是吴健中第一次参加全国性系统工程的学术活动,为他进入系统工程领域打开了第一扇门。

从天津开会回来,他深感需要尽快成立一个学术研究机构,即向张寿副校长建议先成立“系统工程跨系学科委员会”,张寿和范绪箕校长都表示支持。1981年,系统工程跨系学科委员会正式成立,张钟俊任主任,吴健中任副主任。在一系列系统工程课题取得令人信服的成果下,经上海市科委和教委的共同批准,1982年上海交大“系统工程研究所”正式成立,吴健中担任所长。成立之初系统工程研究所就确立了三项原则:为国民经济服务;学科要有较高的学术水平;为国家培养高水平人才。1983年,吴健中主持《新疆宏观社会经济模型研究》,提出的新疆自治区2000年社会经济发展规划的研究报告和建议,获得自治区政府好评并在制定规划中实际采纳。1985年他接受江西省计委邀请,开展“山江湖开发治理宏观战略研究”,提出“兼顾三个目标,综合开发治理”的方案和相应的政策措施,解决了当地在“山江湖”开发治理上的多年争论。

随着系统工程研究课题和研究生培养工作的开展,交大在全国系统工程学术界的地位日益提高,吴健中实现了当初的诺言。1988年,吴健中在将系统工程理论和技术在能源、经济、社会、交通运输等领域应用研究的基础上,进一步总结了系统工程的核心理论,提出了与他人不同的“系统结构理论”,在国内第一个确立了《系统结构学》的研究方向,为创建《系统结构学》做出了奠基性的工作。

率先否定“两个估计”

1977年8月8日上午科教工作座谈会结束后,邓小平同志(前排中)和大家合影(3排右9吴健中)

1971年全国教育工作会议上,“四人帮”炮制“两个估计”,即新中国成立后17年“毛主席的无产阶级教育路线基本上没有得到贯彻执行”,“资产阶级专了无产阶级的政”;大多数教师和新中国成立以后培养出来的高等学校学生的“世界观基本上是资产阶级的”。经毛泽东圈阅,“两个估计”长时期成为套在广大教师乃至知识分子身上沉重的精神枷锁。

1977年8月召开的科教工作座谈会,是邓小平复出后主持的第一个重要会议。会前邓小平同志提出,要找一些敢说话、有见解,不是行政人员,在自然科学方面有才学,与“四人帮”没有牵连的人参加。按照他的意见,中科院和教育部分别在各自系统找了吴文俊、童第周、严东生、王大珩、周培源、苏步青、吴健中、查全性、潘际銮等33位研究员、教授代表参加。据与会人员回忆,座谈会期间,邓小平同志很诚恳地听取了大家的意见。“他很理解我们,那个时候他的年纪比我们要大得多,他很少发言,就是在听我们的,他要是哪时不来,我们就放假。所以,可以感觉到:第一,他很有诚意;第二,中国高等教育非常重要,科教领域的拨乱反正,这的确是一个好的机会,假如错过这个机会,非常可惜。”

6日上午的会议,吴健中第一个发言,直接提出对教育战线17年的评价是路线问题。据《科教座谈会发言记录》记载,吴健中发言指出:“教育的问题,主要还是在路线问题上界限不清。因此,一碰到具体问题,就不知道怎么做才是正确的。”他认为,如果说教育工作17年是修正主义路线,其他战线都是红线,那么教育培养的人为什么到其他战线、到科技战线都是红人,是各条战线的实力派?吴健中对教育战线17年执行什么路线的质疑,实质是对“四人帮”提出“两个估计”的否定。他的发言切中要害,掷地有声。会上,邓小平当即对17年教育战线的估计问题作了严肃回答:“这个问题应该快点解决!我个人的看法,主导方面是红线,是毛主席革命红线嘛!”邓小平的讲话,坚定地否定了“四人帮”炮制的“两个估计”,对教育战线上重大的路线是非、思想是非问题进行了拨乱反正。

1978年5月11日,《光明日报》发表了特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》,真理标准问题的讨论冲破了“两个凡是”的严重束缚,成为实现党和国家历史性转折的思想先导,也为教育战线彻底推翻“两个估计”奠定了理论基础。

1979年3月19日,中共中央正式发文转批教育部党组的报告,决定撤销1971年《全国教育工作会议纪要》。至此,全国教育界、知识界彻底冲破“两个估计”的思想禁区,为教育战线的改革开放打好了基础。除了1977年10月立即恢复高考外,教师职称评聘、研究生培养、出国访问交流、选派留学生等一系列重大措施得到恢复和推进,中国大地真正迎来了教育的春天。

身先士卒,一切从教育出发

从1956年到1999年退休,吴健中从事高等教育工作40余年,始终站在教书育人第一线,即使是担任系主任、所长,工作十分繁忙的时候,也没有游离于课堂之外。他把给学生上课、写教案、面对面指导,看作教师的天职。几十年间,他先后主讲了十余门课程,主持了18项重大科学研究,参与了23项重大科学研究,先后培养了近千名本科生,70余名硕士生和博士生,弟子活跃在国内外各个相关领域。

吴先生尊重知识、尊重人才,始终将人才培养放在根本位置。据暨南大学系统工程研究所所长林福永教授回忆:“1988年7月在第一届系统科学与工程国际会议上,我有幸遇见先生。当时先生已是国内知名系统工程专家,而我只是一位初出茅庐的科学青年,先生愿意花一个晚上和我做深入的学术交流,足见先生可贵的品格。在那次交流中,先生问我是否愿意和他一起开展《系统结构学》的研究,并对我今后的职业发展做了详细规划。当时报考研究生,需要经过考试准备班的学习,为了减轻我的经济负担,先生还帮我支付了学费。在母校的四年时间里,我紧紧跟随先生在科学的隧道里艰难地掘进,丰富和发展了一般系统结构理论,并在后续的工作中继续开展应用研究,研究成果受到学界和业界的广泛关注。先生的科学思想、科学精神和科学追求在弟子们身上播下的种子已经开花结果,这也是对先生最好的告慰。”

原上海交大生命科学技术学院常务副院长朱章玉回忆自己成长的历程,对恩师吴健中有一肚子感恩的话。吴先生把他招入门下,并作为“因材施教”重点培养,1965年本科毕业后,他跟随吴先生一起工作,不仅练就了从事教学科研的基本功,还从中学到了许多做人做学问的品格和本事。后来由于学校学科发展的需要,朱章玉在交大成功地开创了生态工程学科和生命学科,出色地实现了学科的大跨越,被评为国家级有突出贡献的中青年专家。在吴先生人生的最后阶段,朱章玉和他约定每周五早上8点去病房看望他,聊聊过去一周发生的重大事件,也讨论一些双方感兴趣的学科问题,一年多时间,风雨无阻。五十年师生情,对他们来说是师生,更是知己。

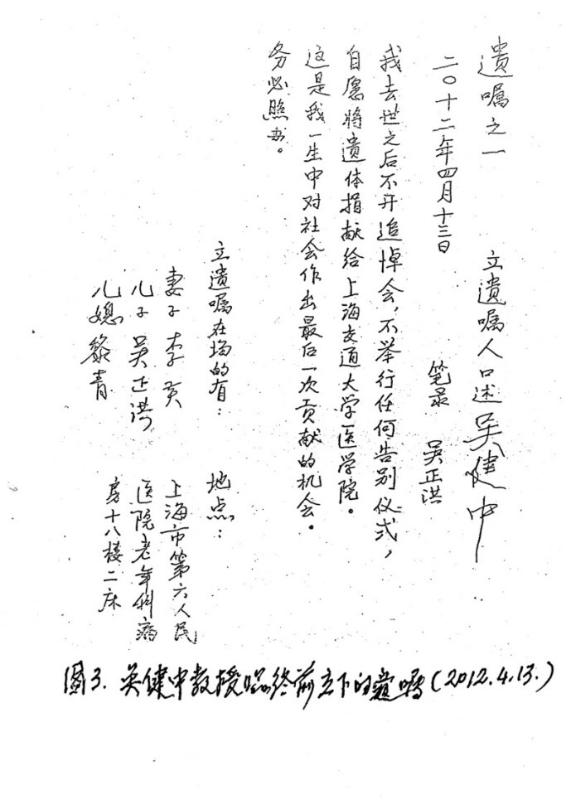

吴健中教授临终前立下的遗嘱(2012年4月13)

吴健中教授在《体验绚烂人生》一书中的亲笔条幅(2009年6月)

吴先生的一生充满了对祖国对人民的无限热爱,对所从事的教育事业执着追求、无私奉献。他对于否定“两个估计”的大胆进言,是他政治觉悟和知识分子良知的充分体现;他在临终前立下的遗嘱:我去世后不开追悼会,不举行任何告别仪式,自愿将遗体捐献给上海交通大学医学院,这是我一生中对社会作出最后一次贡献的机会,是他崇高思想和精神境界的再次升华。正如吴先生曾在向隆万教授主编的《体验绚烂人生》一书中写的那样:责己要严 待人宜宽 坚持真理 淡泊名利。这是他对自己一生简要又准确的评述,也是留给弟子们及后人最珍贵的财富。