交大要闻

交大要闻

[学者笔谈]彭诚信:法律人的法治理想

[编者按] 继2011年上半年推出“身边的感动”系列报道受到广泛好评后,从2011年10月起,我们推出了新栏目“学者笔谈”。本栏目将陆续推出一批我校有影响的学者,重点展示他们在人才培养、科学研究、服务社会和文化传承与创新等方面的观点和见解、思路和做法及理论和实践,旨在弘扬科学精神,激荡人文情怀,回归学术本位,浓郁学术气象,全面提升交大学术的影响力和传播力。

■ 平等与自由是现代法律得以存在的前提,是法律的外在品格,正义则是法律的内在精神意蕴。

■ 法律从来都不应是统治者(即便统治者是人民)的工具,而应是人们保障自身神圣权利的利器。

■ 法律的实现最终依赖于人,即依赖于所有人的内在自觉、依赖于法官等司法人员的裁判、依赖于人的内在品格。

■ 法治的核心理念是,法是社会中的最高权威,是裁判的终极依据。法治的理想之境是,法律成为人们自发选择的社会治理手段,法治观念成为人们的日常生活习惯。

从小就梦想着能够穿上法官制服,那时想到的不仅仅是神气,而且还知道法官能够帮助老百姓申冤做好事。后来,考上了大学,如愿选择了法律专业,尽管没有选择做法官而是做了大学教师,但我也没有遗憾,因为这完全是出于自愿。毕竟,若怀有法律人的法治理想,做什么职业已并不重要。在我所从事教研的法学专业世界里,我思考的、讨论的、教授的是应然意义上的法,时常令我兴奋与激动的也是真正法治社会中的法,那就是能够体现平等自由之精神、权利神圣之理念、公平正义之理想的法。是她给予我激情与理想,是她给予我信念与信仰,是她给予我永远坚守法学教研之阵地的力量。

我所理解的法的内涵

平等与自由是现代法律得以存在的前提,法律原本就应是平等、自由之公民共同参与创设的制度。平等与自由是法律的外在品格。江平先生曾说:“我在苏联学习时,那里的法律制度确实也比较完善,但谁也不想称斯大林时代的苏联是一个‘法治国家’。学法律的人需要埋头于法律条文的诠释和学理的探索,但离开了民主、自由、人权这样的基本目标,法律就会苍白无力,甚至可以成为压迫人民的工具,镇压不同意见的人的工具。”康特罗维茨亦曾指出:“只有存在自由的地方,才有正义。”是的,没有平等、自由、人权理念做前提,就不会存在现代意义上的法。法律从来都不应是统治者(即便统治者是人民)的工具,而应是人们保障自身神圣权利的利器。正是把法当做统治工具,才会导致强制拆迁,才会引发枉法裁判。这样的“法律”无疑是吞噬个人权利的恶魔,剥夺个人权利的强盗!

现代意义上法律的核心内涵是正义,具体说是形式正义。形式正义是说法律制度实现的是抽象正义、普遍正义,而不是具体个人或者具体个案的正义(实质正义)。形式正义要求相同的案件要相同处理,不容忍任何具体的个人或者个案游离于法律制度之外。即便是法律上的例外,即特殊案件需要特殊处理,也要有法律的明确规定。它实质上实现的依然是形式正义。

法律之形式正义的实质内涵表明:法律适用于所有人,而非具体个人。反过来,每个人亦都有守法的义务。法律之形式正义的实质内涵说明了法律不是道德判断,也不是具体个人或具体个案的实质正义上的判断,而是一种抽象且具有确定效力的法律判断。依据法律程序的判决一经做出,就具有法律上的约束力与既判力,而不能随意改动。在我国引起较大争议的李昌奎案、药家鑫案、吴英案等等,在法律人看来,关键问题并不在于法院判决的对与错(从应然法治意义上讲,判决只要经过正当的司法程序并有实体法依据,即是有效的),而在于法院本不应该频繁地变动判决。

清楚了法律之形式正义的实质内涵,就会清楚它与实质正义在绝大多数情况下应该是一致的、吻合的。我们因此才说法律的本质是追求正义,正义是法律的内在精神意蕴。

法治是依据由平等、自由之公民所创设的法律而进行的社会治理。简言之,即人人参与创设法、遵从法并受制于法。

法治的存在前提是,要保证一国之内的所有人在法律上都是自由与平等的人,即作为公民参与制度创设。法治因此才是民意、众意的体现。

法治的要求是,社会中的利益判断(比如何为公共利益等)都要经由法律程序,而且其判断结果是终局性的。

法治的实践表现是,所有争议都要依据法律制度、遵循法律程序来处理,法律是解决争议的最后一道防线。判决书一经生效即具有既判力与执行力。

法治的核心理念是,法是社会中的最高权威,是裁判的终极依据。

法律如何得以实现

法律的实现最终依赖于人。

法律的实现依赖于所有人的内在自觉。在这个意义上,法律是行为规范。试想,我们每个人曾经签订过多少个合同(如买书、就餐、乘车等),但有多少人历经过诉讼?其实,大多数人都自愿自觉地履行了合同。这或者是因为我们的行为潜移默化地受到了法律的指引或者是其恰好契合了法律的规定。法律从而成为指引人们行为的规范。

法律的实现依赖于法官等司法人员的裁判。如果当事人之间的争议不能通过协商解决,那最终还是要依靠法院的裁判,而法官做出裁判的依据主要是法律。作为法官裁判依据的法律即为裁判规范。

当然,法律的最终实现还是要依赖于人的内在品格。在这个意义上,法律也是一种道德规范。就法律与实施者的关系而言,大体可以想象出以下情形:有好法律,又由好人实施,这是一种理想,可能也是一种空想;有好法律,由坏人实施,不言自明的结果是糟糕;有坏法律,由好人实施,结果可能糟糕但还不至于恐怖;有坏法律,由坏人实施,后果则不堪设想。实际情况是:永不会存在完美的人,这就要求由制度规范;亦永不会存在完美的法律,这就要求由好人实施。可见,即便是正义的法律最终也需要正义(具有内在价值)的人来实现!

法律人的法治理想

一直以来,能让我沉浸并醉心于法律教学与科研的莫过于内心深处作为法律人的法治理想了。每当一门课行将结束时,我总会把下面这句话作为结束语跟同学们分享:“选择了法律,就意味着选择了追求正义,从而甘心为铺就民主法治之路做一颗石子。要理解法律正义,自己首先要信仰正义。”我多次设想,当年的吴经熊先生是否亦曾怀抱有与我一样的理想?!不然,他在1929年任“上海临时法院兼上诉院院长”就职宣誓演说中,何以能够说出“法者,经熊所信仰而崇拜之神也(Law is my only idol)。此物此志,想早在中外人士洞鉴之中”这种感人心弦的话语!是的,法律人应永远秉持法治之理想。而在现实生活中,法律人至少不能缺少追求法治之梦想。

我有一个法治理想,人人能够作为公民参与制度尤其是法律制度的创设。法国启蒙思想家孟德斯鸠曾说:“好法律会使人们制订出更好的法律,坏法律则会导致更坏的法律。只要有人谈到国家大事时说:这和我有什么相干?我们可以料定国家就算完了。”然而,倘若我们由另一个角度来理解孟氏此言,结果就会是一番乐观景象。即,“好制度(含法律)必然是人人参与决策的结果。只要有人谈到国家大事时说:这些制度的创设我都曾参与其中,我们可以断言,这个国家注定要辉煌!”是的,人人参与制度创设是法律人的一个理想。因为,参与才能唤起人们对制度的热情与激情,参与也才能消除对制度的冷漠、无视与麻木。人人参与才能让人们更多地以参与者(局内人)而非观察者(局外人)的视角来关注法律,也才能生发出个人自律、最终是法治自律的内因。毕竟,如果我们法律人都不树立并践行构建法治社会之理想,那我们的国家就看不到希望;反过来,如果我们法律人都能积极参与到法治之路的建设中来,那我们的国家注定会辉煌!

我有一个法治理想,法律成为人们自发选择的社会治理手段,法治观念成为人们的日常生活习惯。从此,社会上再也不会有让人们流离失所的强拆,再也看不到四处奔波的上访者。从此,人们再也喝不到受三聚氰胺污染的奶粉,再也吃不到带有苏丹红的鸡翅、鸡腿与辣酱,再也看不到含有地沟油的食物、染色的馒头在人们的餐桌上游荡。法治虽给人冷冰冰的外表,但对人却是真正暖融融的关爱。

我有一个法治理想,人人都有主体尊严感与权利信仰感。

主体尊严感是人获得社会认同的前提。人的社会意义在很大程度上就是自尊。人无公民资格即无尊严可言,想想奴隶的法律地位便可清楚。在此意义上,主体尊严首先不是人的心理感受,而是一种社会制度。先让人成为法律上的人(公民),才能使得无论是对于个人心理感受之尊严的谈论,还是对于个人权利认同之尊严的探讨,具备最基本的主体性条件。公民资格的承认以及公民基本权利的赋予决定着人的尊严。罗尔斯说得好,“在一个正义的社会中自尊的基础不是一个人的收入份额,而是由社会肯定的基本权利和自由的分配。”

权利感意味着对法律的挚爱与信仰,意味着权利丝毫不容他人侵犯、亵渎的神圣感。有尊严的人才能理解对权利的情感:那就是对自身参与创设之权利的由衷挚爱和不容任何人的侵犯与亵渎。由于公民资格本身便是赢得社会普遍尊重之人格尊严的反映,因此它与权利感从一开始就紧密结合在一起。当法律是人们主动参与的利益正当性评价、自发提炼的生活规则时,参与者便会深切意识到自己是国家的主人,法律是自己创造的制度。从而,对她的遵守与服从是发自权利主体内心的信仰而不是外在的强迫,是对她由衷地热爱。

权利感的另一面是主体的充分自律——义务感。有充分自尊并怀有对权利挚爱之情的人,才会由衷地尊重他人并信奉他人权利的神圣性。具有这种意识的主体必能充分自律,从而自然生发出尊重他人权利和自觉履行义务的义务感。用通俗的话来说就是恪守“不做坏事或者勿害他人”。这是主体在法律或者道德上基本的自律表现。权利感和义务感实质上是看待同一个问题的两个不同角度。从主体对自身权利的领略而言,这是权利感的表现;从对他人权利的理解和尊重而言,生发的便是义务感。由拥有权利感和义务感的主体组成的社会才是法治的理想之境。

我有一个法治理想,即便是在法治社会里,法律也应该经由好人来实施;即便是在法治社会里,人人也应该做个好人(高尚的人),至少做个职业人。毕竟,法律制度的创设要依赖于人、法律的运行要依赖于人,法律争议的解决最终还是要依赖于人,无论是依赖法官还是当事人本人。因此,在由有道德感的人所组成的法治社会里,人们的权利才能最大程度地得到尊重,最大范围地得以维护,法治才能得到最近乎完美的实现。

其实,无论是从事教学、科研,还是法学实践,其顶峰都是一个求“真”、逐 “善”、到达“至美”的过程。要实现这一点就必须要做一个高尚的人!做任何事在终极意义上都是做人,但要做正直高尚与胸襟宽大的人!这里我以老校长唐文治先生于1930年在《上海交通大学第三十届毕业典礼颂辞》中一句交大人均应铭记的名言与同仁们共勉,那就是:“须知吾人欲成学问,当为第一等学问;欲成事业,当为第一等事业;欲成人才,当为第一等人才。而欲成第一等学问、事业、人才,必先砥砺第一等品行。”

是的,法治理想的终极实现也离不开人的“第一等品行”!

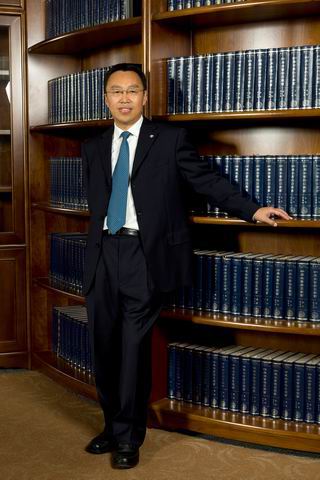

学者小传

彭诚信,上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师,凯原青年学者。中国法学会民法学研究会理事。吉林大学法学院法学理论博士(2002年),曾在英国牛津大学(2003.10-2004.9)、伦敦大学经济学院(LSE)(2000.9-2001.9)、台湾中央研究院(2010.11-2011.2)做访问学者、访问教授,日本北海道大学任教(2003.8-2004.3)。曾在吉林大学法学院任教(1994-2010),2004年任教授、2005年任博士生导师,其间曾任宁波大学“甬江学者计划”特聘教授(2007-2010)。

主要研究方向在民法总论、物权法等领域。发表论著六十余篇(部),其中论文《我国物权变动理论的立法选择(上、下)》(《法律科学》2000年第1-2期)曾获2003年度“第三届中国高校人文社会科学研究优秀论文成果奖三等奖”、专著《主体性与私权制度研究——以财产、契约的历史考察为基础》(中国人民大学出版社2005年版)曾获2006年度司法部“第二届全国法学教材与科研成果奖获奖成果专著类二等奖”等奖项多项。曾主持国家社会科学基金项目两项(其中结项一项、在研一项),主持并完成教育部社科基金重点项目、司法部“国家法治与法学理论研究项目”等科研项目多项。教学曾获吉林大学“教学名师提名奖”( 2006年),上海交通大学凯原法学院“最受欢迎教师奖”(2012年)。