交大要闻

交大要闻

[2009年综述·人才培养篇]展开梦想的翅膀翱翔

2009年,杰出校友钱学森学长离开了我们。

创新人才培养,是钱老生前反复谈论而无法搁置的问题。他在90多岁高龄时直言:“中国还没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,都是些人云亦云、一般化的,没有自己独特的创新东西。”这句话,像利剑一样直刺人心,振聋发聩。

今天的中国大学,为什么培养不出顶尖的创新人才?这是钱老思考的难题,也是他的母校交通大学在思考和求解的难题。近年来,上海交大正在探索一条开拓性的“创新人才”培育之路,通过全校的教育教学思想大讨论,新的育人理念正在逐步成形。回顾2009年,交大的人才培养受到社会的广泛关注,诸多事件在这一年交汇发生:

继2008年之后,交大再居中国大学满意度排行榜榜首;

国际合作办学成效斐然,获国家级教学成果一等奖;

交大、清华等五校联合自主招生,为偏才怪才开绿灯;

为培养拔尖创新人才,开设首届“创新班”、“理科班”;

携手成立九校联盟,探索“中国常春藤”高校建设之路;

“人格养成”大讨论,深化“三位一体”人才培养理念;

……

……

这些事件的发生,既有机缘巧合,又有因果必然。所有新举措的背后,都有着新的育人理念的支撑,都燃烧着上海交大的激情和梦想。人才培养工作涉及方方面面,本文将不一一介绍,而将重点回顾2009年在本科招生、教学方面的改革举措,以及交大育人理念的内涵变化。

马德秀书记为新生上第一课

张杰校长在理科班宣讲会上介绍情况

盘点人才培养新举措

可以说,2009年上海交大在人才培养上的最大举措,就是推出了新一版的本科人才培养方案。与以往相比,新方案更加强调以学生为中心,给予学生更大的个性化发展空间。新方案的最大特色,是明确提出了知识传授、能力建设和人格养成“三位一体”的本科创新人才培养目标体系。而交大的各项教育教学活动,也紧紧围绕这一目标展开。

交大招生欢迎“偏才怪才”

高考制度扼杀“天才”,历来为人们所诟病。当年考大学数学不及格的钱钟书、季羡林,在今天可能进不了大学门槛。问题的“症结”,在于高考形式过于单一,对具有不同天赋的学生缺乏足够的分辨力。

面对这种困局,上海交大2009年郑重宣布,大门将向单科成绩优秀的“偏才怪才”们敞开。上海交大将携手清华、中科大、西安交大、南京大学四所高校,通过联考自主招生,试卷由五校之外的第三方机构命题。笔试总成绩优秀者可以参加交大面试,而单科成绩优秀者同样有机会参加面试、进入交大。这是交大继面试预录取的“破冰行动”三年后,在自主招生政策上的又一重要举措。为保证对单科成绩优秀者的区分度,五校联考的笔试题将比高考更难,让“偏才怪才”有更多的发挥空间。

上海交大自主招生面试,三个专家对一名考生

“对于学生,我们并不求‘全’。”交大副校长印杰教授说,上海交大通过自主招生选拔,一方面希望招到综合素质较好、综合能力较强的学生,但同时也非常欢迎“有特点”的学生。“知识面宽是好的,但并不是惟一的。”

首届“五校联考”即将举行。目前,全国31个省市报名上海交大的考生超过了3.3万人,较去年增加一倍。

中学“尖子”面对大学“名师”

2009年,上海交大附中有位学生高分考进交大,他的理想是研究激光。这个理想,是他在高一时听交大校长张杰院士的一次演讲后萌发的。交大附中不时举办大学名教授讲坛,张杰研究激光,他让一些学生迷上了自己的研究领域。

将大学育人土壤送到中学,不错过“苗苗”的最佳生长期。从几年前开始探索,上海交大已经在“高校、高中、教育主管部门”三方积极参与的人才培养模式中,积累了一定经验。2009年,上海交大在附中成立拔尖创新人才培养基地,对397个高一学生进行了文化考核,从中选拔出80人。再由交大的17位教授专家组成面试团,对学生的科学素养和综合素质进行考核,最终选拔出38名学生。“创新班”的学生除接受常规的高中教育,还将由大学教授直接指导,每周会有半天到一天时间听交大教授讲课。这是上海交大携手重点中学展开的人才培养新尝试。这样的拔尖创新人才培养基地,还在南洋模范中学和上海中学开设。

大学教授走进中学课堂,是拔尖创新人才培养的一大特色,像张杰院士这样走进中学的“大牌教授”,交大有一批,涵盖生命科学、物理、化学、工程、计算机等多个领域。交大将组织一支百人的教授队伍,常规地对拔尖创新人才的培养提供支撑。“大牌教授”带来的“头脑风暴”,对思维活跃的中学生来说,是传播知识,更是播撒种子。

未来的科学精英从这里出发

2009年,上海交大在全校大一学生中,选拔出20几名“尖子”,组建第一届“理科班”,目标是将他们培养成未来的科学精英。

“理科班”的培养计划由国外顶级专家主导,根据国内外最新的教学实践经验制定。在课程体系设置方面,将重点培养提出问题、解决问题以及与人沟通的能力,注重研究型教学,强调自主性和研究性学习,压缩课内学时,丰富学生实践和体验内容。“理科班”将有庞大的师资阵容,1/3以上课程由国际著名专家教授授课,1/3左右课程由校内外著名教授及高水平教师授课,实施真正意义上的导师制,学生将参与导师的研究课题。

“理科班”是上海交大培养精英人才的重大举措,目标是培养数理融通、目光敏锐、思维独到、视野开阔、勇于创新、能够站在未来科学和工程界前沿的领军人物。

张杰校长说,交通大学在百十年来的历史传承中,曾培养出一大批大师级的杰出人才。设立“理科班”是国家发展的现实需求,也是破解环境危机、能源危机、金融危机、疾病与健康等人类发展难题的迫切需要。交大将举全校之力,以“知识传授+能力建设+人格养成”为培养理念,强调数理基础和人文素养,采用“通识教育+专业基础教育+专业方向能力教育”的培养模式,努力办好“理科班”。

致远学院将成育苗“特区”

2010年元旦,东方早报发表了交大党委书记马德秀教授的文章,标题是:世博年,寻求创新人才培养新突破。

2010年,世博会将在上海召开。在精耕“试验田”的基础上,交大决定在世博年再向前迈出一大步。2009年最后一个月,学校向社会发出一份公告,公开招聘“致远学院”常务副院长和教学副院长。

致远学院是上海交大为培养拔尖创新人才设立的“特区”,由校长张杰亲自担任院长一职,将在2010年正式“起航”。学院设有数理班、生命科学班、计算机班等“特班”,选拔特别优秀的本科生,配备一流的师资,提供一流的学习条件,创造一流的学术环境与氛围。旨在培养具有扎实的数理基础和学科领域知识,具有科学精神和创新意识,具有深厚的人文素养和宽广的国际视野,关注人类与社会,把投身于科学研究作为人生最大的价值追求,能够成长为相关基础学科领域的优秀人才。

对于这批学生,学校将制定个性化培养方案,采用面向问题的学习、小班教学、启发式教学及开设研讨课程等创新教学方法,培养学生发现问题能力,热爱科学研究的兴趣。大部分学生有机会赴国外一流大学交换和参加科研,学院部分课程请国外一流大学教授讲授,实行导师制。

此外,交大即将推出“卓越工程师培养计划”,培养未来企业界的领军人物和工程领域的设计大师。该计划考虑科技发展趋势和创新型国家建设需求,对接国家建设“大工程”建设需要,兼顾国民经济建设重要或特殊的行业(如核电、大飞机制造、微电子等)需要。借鉴世界一流大学工程人才培养经验,学制为“4+2”本硕贯通式培养,采用校企联合培养模式。学校将在具有传统优势的工科学院,如船舶海洋与建筑工程学院、机械与动力工程学院、电子信息与电气工程学院等,开展试点培养工作。

“密院”培养国际化领袖人才

如果说致远学院是基础学科拔尖创新人才的培养“特区”,那么交大密西根学院则是工科国际化拔尖创新人才的培养“特区”,乃至整个上海交大的教育改革“特区”。

“密院”是上海交大和美国密西根大学共同建设的工学院,旨在全面借鉴密西根大学办学经验,快速建设一个国际一流的研究型高等教育机构。“密院”课程体系由中美两校教授共同设定,和密西根大学20个专业无缝集成。课程全部采用英文授课,70%以上的课程由国际一流大学的老师执教。

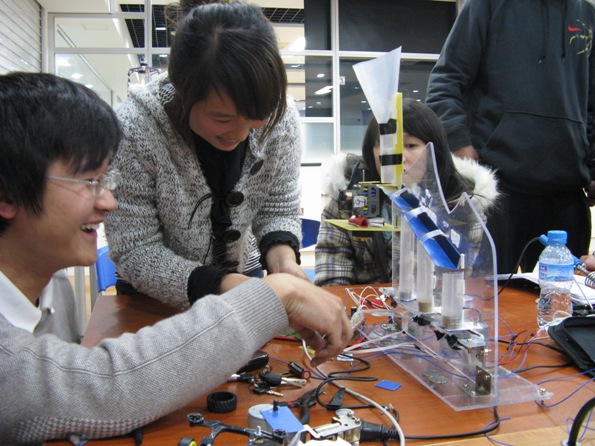

交大密西根学院学子在进行课程设计

“密院”拥有优异的办学资源,而“密院”学生的表现也可谓出类拔萃。“密院”的学生数量不到交大本科生规模的5%,担任校学联学生干部的比例却占到了全校的15%。2009年,“密院”有两名学生获得“高盛全球领导者”荣誉称号。“高盛全球领导者”项目是美国国际教育协会设立的奖学金项目,每年在全世界70多所顶尖大学中选拔学业成绩、领袖潜质方面最优秀的150名大学本科二年级学生授予此荣誉。这是“密院”连续两年有学生摘取这一称号。

“密院”采用独特的2+2培养模式,每年提供100个名额,供优秀学生在交大攻读2年后再到密西根大学学习2年,全部学业完成后可分别获两校学位。迄今,“密院”已有两届共163名同学赴美国密西根大学学习。学生在密西根大学工学院各专业都名列前茅,平均GPA达到3.8以上,远远超过密西根大学3.2的平均水平。

近两年,“密院”这个“特区”引来了不少国际一流的师资人才。罗伯特·帕克是一名地道的美国人,目前担任“密院”的学术事务副院长。帕克曾在美国俄亥俄州立大学任教12年,在机械系统振动领域取得了多项开创性成果,包揽了美国授予青年科学家和工程师的最高“三大奖”。他的成就足以让他选择去世界上任何一所顶尖大学,但他最终选择了上海交通大学密西根学院,卖掉了美国的房子,携太太和3个孩子落户到了上海。他说,能够亲自参与这样一个对中国教育事业有着里程碑意义的新生学院的发展决策和具体实施,深深地吸引了他。

九校联盟共享优质资源

2009年,包括上海交大、清华、北大在内的我国9所一流高校决定携手培养拔尖人才。九校联盟通过资源共享,给学生创造更优质的成才条件。

9校签订了《一流大学人才培养合作与交流协议书》,将实施本科生交流和研究生联合培养。在本科生层面主要开展课程学分互认和学生第二校园学习交换,交换学生可以在另一学校进行一学期或多学期的学习,9校互相承认交换生在他校学习和交流期间取得的课程成绩与学分。在研究生层面,依托各校的优势学科设立若干个学科培养平台项目,作为校际互访研究平台,面向9校研究生接受申请,获准者可进行为期半年或更长时间的访学研究。9校互认访学期间在他校取得的课程成绩与学分。

此外,9校还将联合举办系列暑期学校,打造国际知名的“C9”教育品牌。依托各自的优势学科,为国内外本科生、研究生和青年学者开设暑期课程和专题讲座。9校还将联合开展教材建设,教学与教改研究;联合建立和发布以精品课程为骨干的学分互认课程目录;联合建立共享的远程教育平台,进行远程学习。建立人才培养对口部门定期交流机制,进行相互间交流、学习和借鉴。联合开展青年教师教学能力和青年导师队伍培训工作。

2009年,上海交大推出了人才培养的许多新举措,同时,也收获了沉甸甸的果实。限于篇幅,本文无法一一介绍,只能挂一漏万地展示一下:在这一年里,交大积极拓展国际化办学层次,海外游学比例提高到22.8%;大力推进本科生科技创新活动开展,447人次获各类学科竞赛奖,其中10人次获特等奖,同比增长11.11%,72人次获得一等奖,同比增长148.27%;学校获得国家级教学成果一等奖1项、二等奖7项,在上海市各高校中名列第一;新增国家级精品课程6门、国家级双语教学示范课程2门、国家级教学团队2个、国家特色专业建设点4个、国家级实验示范中心1个,获得国家理科基础科学研究和教学人才培养基地(生物学),实现了零的突破;牵头组织的“985二期”创新人才培养体系建设项目通过专家组验收。

燃烧交大的激情与梦想

今天的中国大学,为什么培养不出顶尖的创新人才?钱老振聋发聩的一问,引起了社会各界的广泛关注,而作为钱老母校的上海交大,在承受巨大悲痛的同时,也在反复思考钱老提出的问题。2009年11月至今,短短的两个月时间,马德秀书记和张杰校长在人民日报、新华网、光明日报、解放日报等重要媒体连续发表文章,探寻拔尖创新人才培育之路。钱老挥之不去的忧思,已经成为交大新一轮教育改革的动力。

培养创新人才,重点在“两个结合”

马德秀书记撰文指出,培养创新人才,关键要创新教育理念和教育模式,重点要做好两个结合:

一是促进教育教学与科学研究的紧密结合。上海交通大学坚持把科学研究与人才培养紧密结合起来,利用高水平研究型大学科研创新能力强的优势,把参与科研作为培养高素质创新人才的重要手段。在本科生培养方面,学校每年投入100万元专项经费,推进本科生参与科研计划(PRP计划)和科研项目;组织和鼓励学生参加高水平的国际科技竞赛,我校ACM代表队两度获全球总冠军,在挑战杯、数字建模等赛事中也有不俗表现。在研究生培养方面,建设研究生科研质量保证体系,把科研项目作为博士生导师招收学生的必要条件等,目前研究生已经成为学校科研创新的重要力量,以研究生为第一作者发表的科研论文占学校总数的 70%以上。另外,学校还尝试面向全体学生开设创新创业大讲堂,培养学生的创新创业能力。

二是促进创新教育与创新实践的紧密结合。从创新人才成长的规律来看,创新人才的培养不可能仅仅局限于课堂教育,实践教育更是培养学生创新能力、挖掘创造潜能的重要载体。由于我国科学教育的基础设施还比较薄弱、企业科研创新实力相对偏弱,大学、科研机构、企业之间的交流合作明显不足,创新教育与实践教育的结合还缺乏有效的载体。

培养拔尖人才,根本在“人格养成”

“要考虑21世纪会需要什么样的工科教育……理工科的数学课必须改革。”早在上世纪80年代,钱老就曾为母校上海交大提出教育改革建议。为响应学长呼吁,上海交大先后多次在全校开展了教育教学思想大讨论,探索创新型人才教育理念和培养方法的突破。

2008年,学校逐渐形成新的教育理念,即“三位一体”的育人模式:知识传授,能力建设和人格养成。这三个概念并不“新潮”,但以“三位一体”为出发点,有针对性地设计课程、组织教学和安排实践活动的结果,带来的是整个教育教学体系的根本性变化。

要培养创新型领袖人才,张杰最看重的是“人格养成”,是“理想主义”。“没有理想主义光辉的照耀,一个人便行之不远。为什么大家这么尊敬钱老?不光因为他的科学成就,更由于他的人格高尚。爱国、奉献、创新6字诠释了他的科学人生。”

在张杰看来,健全的人格和完善的世界观、价值观,对于创新人才的培养是根本。上世纪初的交大老校长唐文治提出要成就“一等人才,一等事业,一等学问”,最重要的是有“第一等品行”。这“第一等品行”中,最受重视的是学生的爱国心、感恩心、责任心以及激情和梦想——激情让人热情洋溢。敢于战胜一切困难而决不屈服;梦想有多远,我们才可能走多远。

至于人格养成如何具体评价,上海交大还在研究。学校初步考虑,打算根据学生在校期间的行为表现,采取写实性描述的方法,坚持以正面鼓励为主,要在人格养成的实践过程中,立足行为考察,依据师生共识,做出动态写实性描述。

交大人永恒的课程:责任和理想

多年来,社会上形成这样一种观点:中国大学在高速发展的同时缺失了一些宝贵的东西——责任精神和理想主义。而上海交大,正在努力改变着这种局面。近年来,交大一直以“祖国强盛,我的责任”为主题,通过多种教育形式,引导学生“树魂立根”。

9月,上海交大2009级万名新生同上入学第一课,校党委书记马德秀教授作“选择交大,就选择了责任”主题报告。上海交通大学的英文缩写“SJTU”成为这一课的“主题词”。马德秀书记送给“SJTUer”新人们四句话:服务祖国(Serve),乐于学习(Joyful study),勇于实践(Try),无私奉献(Unsung hero),鼓励大家勇于担当社会责任。马书记寄语同学们,除了在第一课堂求知、感知,也要积极参加各种社会实践活动,在实践中锤炼品格、增长才干,成为知识、能力、素质协调发展的优秀人才。她希望同学们无愧于伟大的时代,把奉献他人、服务社会作为不懈的追求,勇于担当,甘于奉献。

上海交通大学的校训是“饮水思源,爱国荣校”。而理想主义,是交大校训的内在精髓。在交大113年的传统中,始终激荡着成才报国的理想。在2009级新生开学典礼上,张杰校长的讲话语重心长,他告诉同学们:无论是立志投身学术、政治、商业或者艺术,还是做一个点亮心灯的教师、妙手仁心的医生、有所建树的工程师等等,只要有利于国家发展、人类进步,都是值得追求的梦想。“我希望交大的四年,是你们努力修身,知行合一,以天下为己任,而具齐家治国之才的四年。”

大学的根本使命在于培养人才,一流大学的目标则在于培养拔尖创新人才。钱学森学长是交大“饮水思源、爱国荣校”校训的杰出践行者,也是理想主义的热情诠释者。钱老的精神遗产已成为交大的宝贵财富,上海交大将继承和发扬这一宝贵精神,鼓励学生们既谋生,更谋道,勉励他们有直面困难的勇气和迎接挑战的胆略,承担起中华民族伟大复兴的责任和使命。

回顾2009年,我们清晰地感受到上海交大燃烧的激情与梦想,展望2010年,我们坚信,交大的激情与梦想将燃烧得更加炙热,将在拔尖创新人才培养上迈出更坚实的脚步,将继续为培育更多的时代精英而不懈努力!

来源:上海交大报 2010.1.11