交大要闻

交大要闻

“您的来电收妥无误,科学创新精神永在传扬”

马可尼铜柱修复完工 为交大校庆献厚礼

纵向拔梢,厚石为基。马可尼纪念铜柱重新耸立在交大徐汇校区工程馆内中央地带。经学校批准,在党委宣传部、校史办公室等有关部门和施工单位的共同努力下,马可尼纪念铜柱修复工作在校庆前夕如期完工,为学校111周年校庆献上一份厚礼。

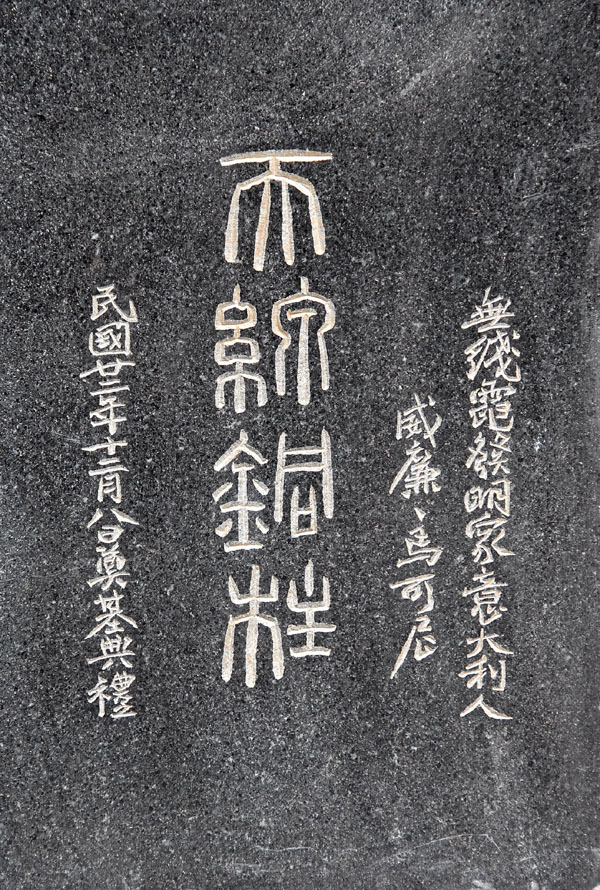

修复后的马可尼纪念铜柱由三部分组成,总高4.8米,形如马可尼于1895年设计的柱状垂直天线,下面分别是长方体状的大理石大小底座。在最下方的大底座上,雕刻着四个遒劲有力的大字“天线铜柱”,纪念铜柱周围用花岗石铺地,整体看上去古朴肃穆。

马可尼纪念铜柱是1933年12月8日,由“无线电之父”马可尼来访交大时亲手植基,原址在交大徐汇校区工程馆内部草坪之中,寓意接收无线电的天线,以纪念这位伟大发明家对中国的这次有历史意义的访问。原铜柱在文革中被拆除,经80年代重建迁移后,一度掩隐在绿树丛中。此次恢复建设马可尼纪念铜柱,一方面是为纪念马可尼的交大之行,真实记录早期交大与国际接轨,建设一流工科学校的过程;另一方面是使之成为一处文化景观,勉励交大学子学习马可尼先生矢志科学研究,勇于发明创造的精神。如今,恢复建设的马可尼铜柱已迁回工程馆内中央地带,焕然一新。

考虑到闵行战略转移和闵行校区建设的需要,学校还将在闵行校区复建一座铜柱,使代代学子牢记马可尼先生献身科学的精神。这对于我校正在开展的大学文化建设工作有着积极意义,是闵行校区文化环境建设的重要内容。

据学校有关部门介绍,交大校园文化环境与景观的规划正在制订中,力争为师生们营造一个良好的校园文化环境,为学校的文化建设发挥积极作用。

相关链接1:

马可尼纪念铜柱背景资料介绍

马可尼(1874-1937),意大利人,无线电通信的创始人,被誉为“无线电之父”。1933年12月8日,马可尼来沪访问。中央研究院院长、前交大校长蔡元培、中国科学社理事、交大教授胡刚复,交大校长黎照寰等14家学术团体代表,及驻沪各国领事、中外记者共百余人,在交大容闳堂为其举行盛大的欢迎茶话会。会后,马可尼先生应邀在工程馆中心左侧草坪上,亲自铲土,植立天线铜柱。此铜柱由交大校友、中国无线电工程学校校长方子卫捐赠,命名为“马可尼铜柱”,以纪念这位伟大发明家对中国有历史意义的访问。

相关链接2:

永不消逝的电波

饮水思源,

科学创新无线电,

大师植基传播风范。

电波流连,

天线铜柱刺青天,

交大传统发明无限。

历史,并不仅仅诉说着过去。历史也可以指向未来。因而,关于历史的存在,总会有两种完全不同的方式。

有时候,历史静态地尘封于档案中。譬如浩如烟海的原始文献、或为一册册鲜为人看的档案、或是一幅幅稀有的图片资料。另有时候,历史可以活在人群的心里,演化为人们的传统精神,凝聚成大学里的集体素质,因而也影响着未来。在上海交通大学的悠久传统上,集中凝聚着科学创新的精神。

说起交大的创新精神,众多校友们心中会渐次浮现精彩的创新画页,各自追溯起那些科学巨匠划时代的创新足迹……

时值三十年代,中国大学分为三类:国立大学、私立大学和教会大学。交通大学是国立大学,而且是教育质量最好的大学。交通大学以美国麻省理工学院、康奈尔大学、伊利诺大学和宾夕法尼亚大学相关系科为蓝本,改进课程设置,强化了实验、实习、设计、计划和专家演讲等教学环节,显著地提高了人才培养的层次和质量,出现了大批科技创新成果。当时,交通大学兼有理、工、管学科,被誉为“东方的MIT”。

交大浓厚的创新氛围和突出的科技成就引起了国际著名学者的关注。1933年12月,无线电发明家古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marconi)勋爵夫妇应邀访问交大。马可尼第一次在世界上使用电磁波通讯,在无线电报领域做出卓著的创新,从而荣获诺贝尔物理学奖。12月8日,交大举行马可尼纪念柱植基礼。那天,马可尼轻拂闪闪的铜柱,亲手铲开土壤,然后把高高的铜柱植立于工程馆前草坪之上。中央研究院院长蔡元培及社会各界知名人士,会同前交大校长及千余名师生爆发出热烈的掌声,见证了这个形式简明而又意义深刻的典礼。

马可尼1874年出生于意大利,1895年,他年仅21岁就发明了无线电。1899年他成功实现了横跨英吉利海峡的无线电通讯,当时收到电文如下:

“您的来电收妥无误,而且很清楚。”

短短一句话,其中意义重大。因为这是人类首次使用电磁波交流沟通,这是科学创新的空前壮举。后来无线电通讯成为全球化产业,人类终于迈入通讯时代。

马可尼来交通大学树立的天线铜柱,寓意了无线电发明。他勉励交大青年学子矢志科学、勇于创造。当时参加仪式的青年学子中有今天的张煦院士,那天他深受鼓舞并认为这是交大的光荣。

长期以来,天线铜柱所象征的科学发明精神已深深地植根于交大,广泛地影响着崇尚科学的校园学子,演化为交大培养出来的科学家和工程师的共同理念,激发一代又一代交大人,如三四届校友钱学森等等。如今的交大师生在科学传统的引领下,继往开来、勇于创新。

2007年,在交大111周年校庆之际,学校领导决定复原马可尼纪念柱。

那是高达20尺、纵向拔梢、直径寸余的紫铜圆柱,象征第一次开启人类通讯新世界的垂直天线。铜柱下是花岗石基座和铺地,结合内院的绿化,营造出一个意味深长的场所,在蓝天中飞扬出创新精神,这是一种虽然无法用确切的语言描述,却是可以用心灵体会的场所精神。基座两面上部镶嵌大理石点明主题,分别铭刻“马可尼纪念柱” 和“天线铜柱”。

这样一处地标!这样一种信念!这样一个制高点!可让那些成长于斯的交大学子们饮水思源,时常温顾无线电通讯创始人马可尼亲手植立天线的场景,亲身体验那种无线电波带来的创新精神。再回首那段励志求知创新的悠悠岁月,当无数海内外校友们倾听着纪念铜柱传播的永不消逝的电波,你还记得吗?长江滚滚、黄浦悠悠,数不完的红砖,校园沐浴晨曦下。你还记得吗?饮水思源、爱国荣校,道不尽的校友,成就辉煌遍天涯。

我想,今天如果为纪念柱撰写铭文,交大师生可以采用简明的电报体:

“您的来电收妥无误,科学创新精神永在传扬。”

(张炯)