初心 · 印迹

初心 · 印迹

何捷明:有国才有家,我的从军报国路

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2025年是上海交通大学党团组织成立100周年,也是学校“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。为弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

何捷明,原名何掌珠,1931年生,浙江余姚人。1949年考入交通大学电信管理系,1951年1月参加军事干校,先后任华北军区防空军司令部(简称“华北防司”)雷达121营连队技术员,华北防司机关军械处雷达科、北京军区空军后勤部军械处雷达科助理员,北京军区空军技工训练队雷达教员。1957年被评为防空军社会主义建设积极分子。1961年7月加入中国共产党。1969年转入地方工作,先后担任上海电器成套厂生产、质检、设计等科负责人,总工程师办公室主任和副总工程师等职。1992年2月退休。2021年11月6日,何捷明接受上海交大师生专访,深情讲述了少年立志、求学交大的成长经历,携笔从戎、保家卫国的从军过程,以及十九载献身祖国雷达防空事业的巾帼华章。

求学交大,热血参军

我是交大电信管理系1949年9月入校、1951年1月参军的学生。我的名字原来叫何掌珠,就是掌上明珠的意思。参加革命以后觉得这个名字太俗气了,要有革命志气,所以自己改名叫何捷明,捷报的“捷”,光明的“明”,觉得挺响亮、挺干脆的。我自己很欣赏这个名字。

1943年我小学毕业,小小年纪我就立志读书救国,战胜日寇,当一名工程师。同年我考入位于北京西路泰兴路的允中女中,这是一个师资较好的女子中学,我决心刻苦读书,争取好成绩。当时我除了作文稍差外,其余各门功课都成绩优异,特别是英文、数学打下了良好的基础。

我在允中女中念了6年书,接受了一些先进思想的启蒙,参加了不少进步的学生运动,比如为失学同学募捐、参加“反饥饿、反内战、反迫害”运动,以及一些集会等。但我“读书救国”思想始终是第一位的,有时候觉得参加活动会耽误功课,我就不参加了。实际上,我在中学阶段是彷徨的,有进步的一面,也有回避的一面。

中学时期的何掌珠

1949年夏,我顺利完成高中学业,一口气考了五所大学,一个学校一个学校地去考。我喜欢建筑,但清华大学建筑系没考上。我考上的是交通大学电信管理系、北京交大信号控制系、大连工学院电子系,还有上海的圣约翰大学建筑系。我父亲希望我读交大,他说“交通大学是全国有名的大学”,最终我选择了交通大学,就读于电信管理系。

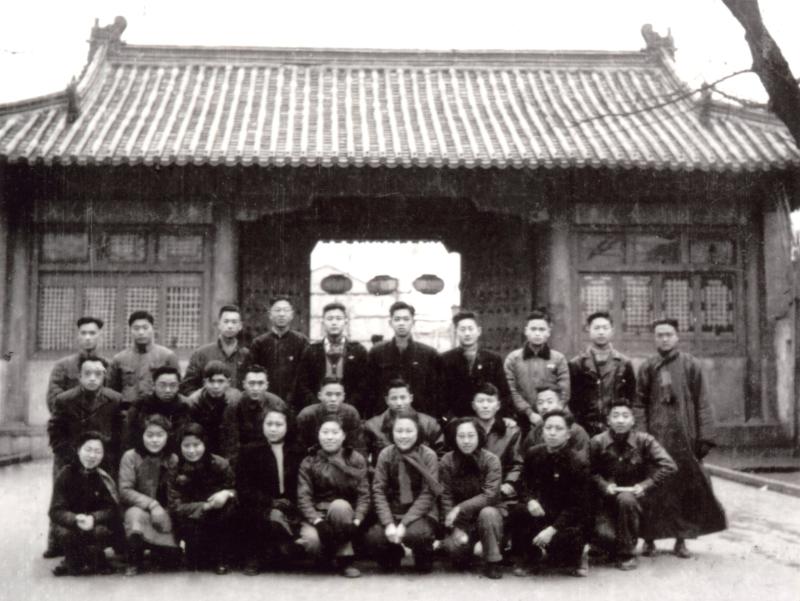

1950年,1949级电信管理系同学在交大校门前合影(前排左五为何掌珠)

1949年9月,我进入了素以学生运动“民主堡垒”著称的交通大学。进校后,一切都很有新鲜感:一方面,很多有名的老师给我们上课,上课多半是用英语,因为他们大多留学欧美,脱口而出的都是英语。我们得瞪着眼睛好好地听,稍微不注意,老师讲授的知识点就错过了,所以上课时注意力一定要高度集中。另一方面,校内的活动特别多。有些是公益活动,比如图书馆值班、夜校教课等;有些是兴趣爱好,如合唱团、钢琴班等。我仿佛一下子来到了一个大世界,开阔了眼界,激活了我的精神世界。

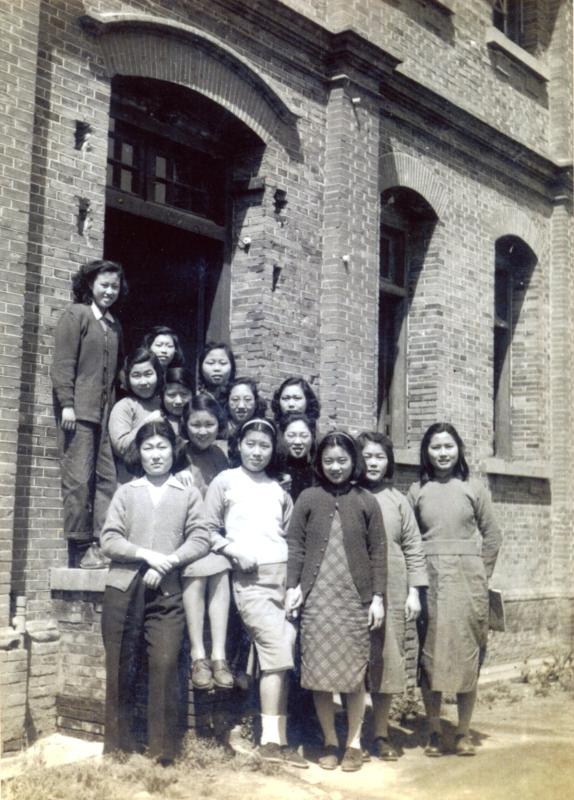

1950年,1949级电信管理系二年级全体女同学在女生宿舍前合影(前排左二为何掌珠)

到1950年下半年,抗美援朝战争打响,交大同学频繁上街或下厂,进行和平爱国宣传,一系列活动让我深受教育,也大大激发了我的保家卫国热情。1950年12月1日,国家发出动员青年学生、青年工人参加军事干部学校的号召。一向不爱出头露面的我,当时不自觉地挺身而出,积极报名参加军干校,还勇敢地参加了“伍修权战斗队”,到周围各中学去宣讲动员。这几天我翻出了“伍修权战斗队”的发言底稿,读来颇有感慨。

“伍修权战斗队”队员何掌珠发言手稿(1950年12月)

当年上海《青年报》记者专门来采访我,1950年12月10日的《青年报》刊登了我的文章《我等待着出发》,使我一下子成为一个典型人物。

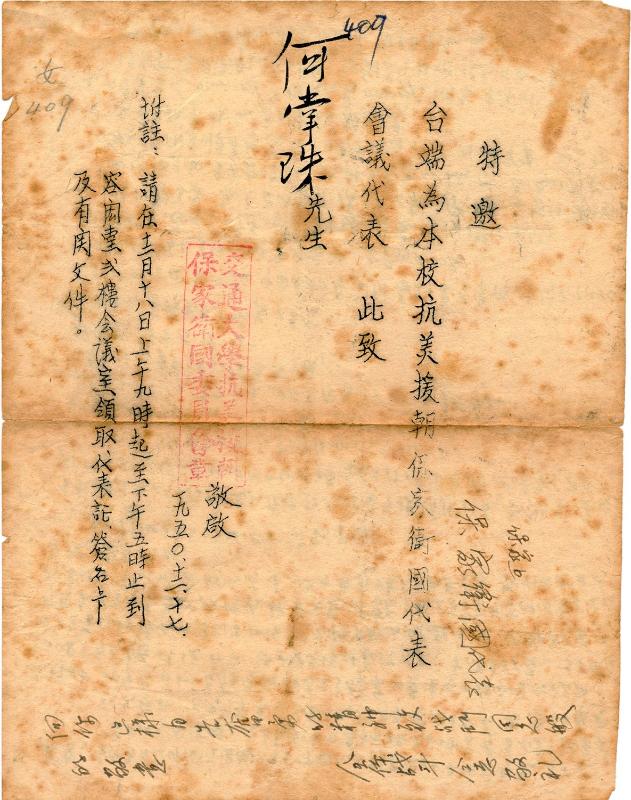

1950年12月18日,交通大学举行抗美援朝保家卫国代表会议。图为何掌珠珍藏至今的会议邀请函

当时交大有600多名同学踊跃报名参加军干校,300多人被批准参干。我弟弟何武城在南洋模范中学读书,他也积极报名并光荣上榜。我们姐弟俩志同道合,得到了我父母的大力支持。弟弟入伍后进入南京雷达学校学习5年,后在总参雷达局工作,和我是同行。

1952年2月5日,父亲何其伟写给女儿何捷明的信,鼓励女儿在部队努力学习,成为保家卫国的坚强一员

携笔从戎,献身防空

1951年1月9日,我们参干同学在学校工程馆前登上敞篷大卡车,开赴解放军驻地。我们一起分配到“总政治部”的交大同学共11人,即电机工程系四年级黄东林(后改名黄为群),物理系三年级李著勋,电信管理系三年级李均、陆患生(后改名陆平)、杨炳元、陈乐水,电机工程系二年级黄吉生(后改名黄勣)、吴翔、蒋泽廉、张才安和电信管理系二年级的我。另外还有复旦大学、同济大学、沪江大学学生14人,一共25人。我们一行在上海火车站登上了北上的列车,傍晚时到达南京。过了几天有领导来见面,他们宣布,为了保密,我们对外称“总政治部”,实际是承担保卫首都和华北地区防空任务的雷达兵,让我们先回上海防司学习雷达技术。

于是,我们穿上统一下发的空军制式棉军装,胸前缀着“中国人民解放军”胸章,还戴上了“八一”军徽的军帽,在上海五角场淞沪警备区防空司令部所属雷达修配厂驻地,开始了雷达人生。

1951年1月,响应参加军干校召入防空军的交大学子于参军后第一次返校,在工程馆前合影(左起:陈乐水、李均、黄为群、张才安、何捷明、杨炳元、陆平、吴翔)

雷达集训开始了,由上海“二六大轰炸”后从交大借调出来搞防空雷达、后正式参军的唐安琪学长、刘瑜学姐任教。我们先学习电工学,再学习雷达基本原理,在此基础上学习苏军Π-3A雷达的组成结构、各部分线路和工作原理及维修要领等,其间还到上海大厦雷达站参观雷达实际工作情况。两个多月的理论学习完成后,我们分配到南汇、启东、海盐、镇海等雷达站去实习,见习了战勤值班,雷达的日、周、月维护,倒天线的操作,齿轮箱和柴油机的维修等内容。我和李均等人去了南汇雷达站,这个站的技术人员中组长计燕华、技术员桂体仁也都是“二六大轰炸”后第一批从交大出来搞雷达的学长,他们手把手地教我们。我们从理论到实践,经验就一步步地积累起来了。实习结束后,7月初我们正式奔赴华北防司雷达121营各连队第一线当技术员。

1951年4月8日,华北华东雷达兵战友合影于南汇中山公园(前排右五为李均、右六为何捷明)

到了部队我才知道雷达部队是我军一个新的技术兵种,是在1950年上海“二六大轰炸”后组建起来的。由于技术性强,掌管运用雷达兵器的战勤技术人员都是大中学生,其中技术骨干力量多为交大同学,如培训我们的教员是唐安琪学长、刘瑜学姐。我们下连站实习,各雷达站技术组成员多数来自交大。华北雷达营陆续组建了8个连队,其中7个连队的技术组长都为交大人。3个连队是早期从华东调来的,有乔云台、童天爵、卢象畴、叶隆骏、王惟浚5位交大学长。而后雷达121营扩编为雷达321团,交大学子任职于团技术处的有乔云台(副主任)、王惟浚、黄为群和我,任职于团修理所的有童天爵(所长)、李均、叶隆骏,在各连队任技术副连长的有黄为群、李著勋、陆平、黄勣、蒋泽廉等。在交大及其他高校学子的共同努力下,全团技术工作有序蓬勃地开展,为完成各项战备任务做了重要的技术保障。

1953年12月团技术工作会议合影,其中交大学子有陆平(第一排左二)、蒋泽廉(第一排左三)、黄勣(第二排左一)、乔云台(第二排左三)、李著勋(第三排左四)、童天爵(第三排左六)、卢象畴(第三排左七)

那时使用的雷达设备除苏联提供的以外,多数是美、蒋、日遗弃之物,品种杂乱,备件缺损,再加上西方国家的封锁,无法获取补充渠道。所以要保证雷达正常执行战备,维修供应保障极为重要。而我进入雷达部队时,就兼任器材保管员,到团、军区机关任雷达助理员,主要负责器材供应和维修工作保障。我们白手起家,修旧利废,艰苦创业,逐步走出一条自力更生、创新发展之路。我们大搞大型电子管的复活再生,到上级各军团废旧仓库中去觅宝,甚至到旧货市场去淘宝,遇到缺件采取拼、串、改、代、修、补等方法解决。团技术处号召连站开展百日无事故竞赛,团修理所组织巡回检修下连服务,各连技术组又不断推出反干扰装置的技术革新。由于我们集众人智慧,解决了一个个的难题,终于胜利完成抗美援朝的各项战备保障任务,完成了保卫华北、保卫首都的重任。

1954年12月,何捷明(后排左一)等欢送战友李均(前排中)调往中国人民解放军军事工程学院任教

我在部队总共待了19年,其中当基层连站技术员3年,团、军区机关任雷达助理员10年,在军区技工训练队任雷达教员4年,去军委防司编写教材1年。在部队这个大熔炉里,我形成了革命人生观和辩证唯物主义工作方法,成为有一定觉悟、有丰富实践经验的技术干部。我在部队入团、入党、结婚成家,我爱人章锦远是同时期从同济大学参干入伍的战友,我们志趣相投、目标一致,最终走到了一起。他一直在军区和空军总部搞全军雷达部队的建设工作,技术全面,知识面广,被战友们称为“雷达活字典”。

1957年,章锦远、何捷明夫妇与弟弟何武城(左)合影

1981年何捷明全家合影(后排:章锦远、何捷明夫妇;前排左起:何捷明女儿章节、父亲何其伟、儿子章小兵)

转业地方,精勤实干

正当我在部队踌躇满志时,却迎来了“文化大革命”。我爱人去了嫩江五七干校,我拖儿带女复员回上海,被安置在上海电器成套厂,做电器柜的行线工,从二级工开始,月薪48元,原行政18级干部待遇一笔勾销,一切从零开始。对此我并不气馁,看到工厂承接的都是国家重点工程配套项目,我又热情澎湃地投入进去,加班加点成为家常便饭。上海电器成套厂隶属上海机电一局,主要生产电器开关柜、控制柜,一个工程里有多少个马达就需配套多少个电器柜。每完成一个项目我都非常自豪,并获得工人师傅们的称赞。此后,我被推荐为生产组长,并逐步升至五级工。

1975年国家落实政策,我从复员改为转业,恢复干部待遇,先后被厂部任命为生产、质检、设计等科负责人,总工程师办公室主任和副总工程师,享受高工待遇。其间,我组织过多个重点项目的生产鉴定工作,为上海金山石化、上海宝山钢铁厂等大型项目配套。1985至1989年,我协助总工程师组织了联邦德国BBC公司MNS低压抽出式开关柜的技术引进项目,开展引进立项、技术谈判、资金落实、出国培训、试制鉴定等一系列工作。当时项目只花了127万美元,却使全国同类产品升级换代,赶上了国际通用水平,面貌为之一新。

我于1992年退休。回首人生,无论读书,还是参军,或是在企业工作,我觉得这一生没有虚度。我始终笃信“有国才有家”,国防力量是最重要的安邦基石。我干任何工作,都全力以赴,充满激情,坚信干出来就是胜利!我现在是90岁的老人了,但毕生无愧于党和国家,因为我尽了自己全部的力量。

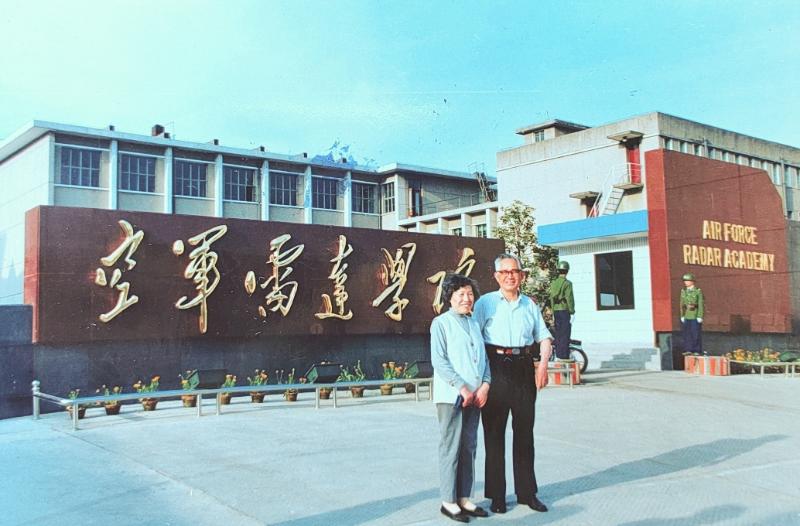

1997年5月28日,章锦远、何捷明夫妇参观空军雷达学院

当然,我也有愧疚的方面,如对子女的教育成长关心不够。我这么拼命工作,把家里的事、孩子的事都托付给老母亲,使她积劳成疾,过早地离开了我们,我特别地伤心。

母校印象,寄语后生

我觉得母校交大对学生的培养是多方面的,给了我们很多宝贵的知识财富,把我们引上了贡献国家、服务社会的道路。

首先,母校培养我们树立起以国家为重、担负强国使命的责任感。交大多年来教学成果丰硕,人才辈出,好多校友都是国家重点建设项目的功臣,原子弹、航空航天、军舰、桥梁以及各类重大工程都有我们交大的建设者参与。譬如我军雷达部队的建立,我们交大人在技术方面做出了不可磨灭的贡献。1950年上海“二六大轰炸”后,我军第一次组织雷达进行探测,第一次捕获目标,第一次引导战斗机打落敌机,都是交大人在其中发挥作用。一直到抗美援朝期间,交大学子进入雷达部队的有五六十人,分别在总参、军区、团部,以及基层连站工作,成为防空技术的重要力量。

其次,母校培养了我们大格局的境界,紧扣时代脉搏,与祖国同呼吸共命运。一旦党和国家发出号召,交大人一定冲在前头。当年我们在学校里念书,不仅在课堂上学技术性的知识,还在文治堂听时事政治报告或名家讲座,开展党团活动,走出校门进行社会实践。各种活动、各种实践不断,使我们的世界观逐步发生变化。我们交大人看问题总是把眼光放得很远,思考如何把国家建设好,从而形成了我们新的世界观人生观。

最后,交大培养的是多元化、全面发展的人才,而不是死啃书本的秀才。交大很多学长多才多艺,知识渊博。国家、社会、学校有什么需要,大家马上能站出来,贡献力量。就连我这个挺小家碧玉、一门心思读书的人,竟然也能上台演讲,这就是受到学校大环境的熏陶而改变的。所以从交大培养出来的学子,思想是开朗的,才学是广泛的,技术是拔尖的,贡献也是满满的。无论把种子撒向哪里,都会开花结果,硕果累累。

2002年4月,1952届电信管理系校友毕业50周年返校,在执信西斋前合影(前排左二为何捷明)

我热爱交大,我以身为交大人而自豪!我祝福母校交大为国家培养更多有用英才,奉献更多科研项目,为国争光!我希望年轻的学弟学妹们胸怀远大志向,追求高尚人生!工作不分大小,只要对国家和社会有益的就好好干,特别在遇到困难、不如意的时候,更要咬紧牙关,努力坚持下去。

2021年11月6日,何捷明和李均相聚于上海交大文博楼,并接受母校采访(前排左起:欧七斤、李均、何捷明、朱建程;后排左起:叶璐、王梓宇、徐亚、徐友壹、陆登郅、秦天、马金旺、孙萍)

本文原载杨振斌主编:《思源·初心》,上海交通大学出版社2023年版,第200-219页。有删节。