初心 · 印迹

初心 · 印迹

李德元:我参加了中国的核武器研制

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2025年是上海交通大学党团组织成立100周年,也是学校“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。为弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

李德元(1932-2020),祖籍四川开县(今属重庆市),生于上海。1948年考入交通大学数学系,1949年2月加入中国共产党。1952年留校任教,历任数学教研室助教、讲师,交大党总支委员、第一分支部书记、一年级分部党总支书记、交大党委委员。1956年公派留学苏联莫斯科大学,1960年获苏联数学物理科学副博士学位后回国,调入二机部北京第九研究所(简称“北京九所”,现为北京应用物理与计算数学研究所),历任二机部第九研究设计院(简称“九院”)理论部十二室主任,北京应用物理与计算数学研究所副所长、所长,九院研究生部主任。2002年离休。2019年12月5日,李德元接受上海交大党史工作人员专访,回忆了入学交大、加入中国共产党、从事地下工作的故事,讲述了亲身经历的原子弹、氢弹研制的历程。

留在上海念大学

我出生于书香门第。高祖父李宗羲做过两江总督。祖父李大防做过安徽省道台,后来在安徽大学当教授,研究老庄哲学。我父亲是银行经理。我是三代单传的长房长孙,家里一直宠着我。

童年时期李德元与家人合影(左起:二姐、母亲、李德元、父亲、大姐)

童年时期李德元与家人合影(左起:二姐、母亲、李德元、父亲、大姐)

我从小酷爱读书,重庆路淮海路路口有一个生活书店,我常去那里去看书买书。家里一排一排都是书架,满屋子都是我的书。我的书文史方面的居多,中国历史、外国历史我都爱看。

大学我是想念文科的,我喜欢文史,可最后却念了理科。这个事情说起来我挺心酸的。我考大学的时候是各个学校单独报考,我报了燕京大学文学系、中央大学文学系、还有复旦大学和交通大学。那时候考试很艰苦,大热天去学校考,一考就是两三天。复旦考试时我生病,没有去考,所以上海考取的学校就只有交大了。我考过的学校均被录取,最后决定来交大,是因为我母亲和我说了句话“你不要走”。我父亲有外遇,在外面另有一个家,所以我父母之间关系非常紧张。我有两个姐姐,她们1947年前后就离开了家,家里就母亲跟我两人,我走了以后她怎么办?所以我决定留下来念交大。交大没有文科,理工科中数学还算是可以接受的专业,于是我就报了数学。其实,我不喜欢数学,却一辈子搞数学。现在讲起这事,我还是有点心酸。我决定上交大后,就去书店买了一本书,我现在还记着是罗曼·罗兰的《爱与死的搏斗》,是一个话剧剧本,讲的是法国大革命的一个故事。我在上面写了一句话,“别人酿造的苦酒由我吞下”,然后就去念交大了。

书山有路

我年少时候也是追星族,追王丹凤啊、周璇啊、刘琼啊,他们都是20世纪30年代很时髦很帅的电影明星,我在小书店里买他们的照片,整天嘴里唱的都是《月圆花好》这些歌。所以我两个姐姐都说,我这个人大概没有出息。

我的转变发生在抗战胜利那一年,我初中刚毕业考高中。人生有很多很多凑巧的事情。那一年,我在书店里面看了一本鲁迅的书后,就回家取钱买书。可是,再去的时候这书卖完了。由于好奇这是一本什么样的书,后来我专门到书店去买鲁迅的书,《华盖集》《华盖集续编》《彷徨》《朝花夕拾》等,都买来看。读了鲁迅的书以后,我的思想有了变化,接着我就把茅盾、曹禺的书也看了。巴金的书对我影响很大,巴金的《家》那个时候很受追捧,它描写了一个知识青年是怎样反抗旧家庭的,里面的鸣凤和觉新的爱人瑞钰,她们的遭遇都是很感人的。上海的进步杂志如《观察》《文萃》我也都看。锦江饭店到国泰电影院之间有一片很高档的平房,其中一间是苏联总领事馆的。苏联人在那里搞了个相当于文化中心的场所,出售他们的书报,列宁的《怎么办》、马克思和恩格斯的《共产党宣言》就摆在那里公开卖,特别有意思,我也买回家看。我两个姐姐,一个嫁了中共地下党员,一个在清华大学参加了地下党,我母亲是不怎么识字的家庭妇女,所以我把这些书拿回家,谁也不会说我。

由于接触了大量的进步书刊,我的思想倾向于进步,并开始读《资本论》,研究共产主义。当然,这样的探索完全是自发的,没人引导。

在交大入党

我进交大后也没住校,因为家里条件好,我就住家里。我进交大时16岁,觉得读书没什么压力。我在班级里年龄最小,成绩还蛮好,得过奖学金,一个月一块“袁大头”。

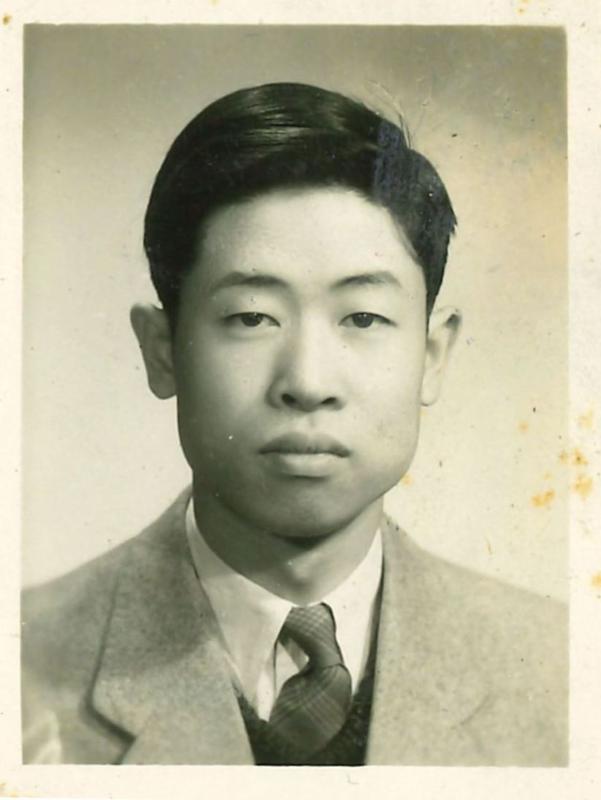

大学时期的李德元

大学时期的李德元

进交大的时候我的思想已经比较进步了。我和同班同学韩宪耀很要好。韩宪耀英文不行,考英语写作,他怎么也写不出来。我就写两篇,给他一篇。他到我家玩的时候大吃一惊,怎么我家有《资本论》《共产党宣言》这样的书?而且我会给他讲这些书的内容,像是在宣传共产主义。他向党组织汇报,组织考察后,同意发展我,因为我这个人历史干净,就是念书、上学。

韩宪耀发展我的过程很有趣,他说他认识一名共产党让他入党,他想我俩一起入。我很痛恨国民党的腐败、专制和独裁,所以我想想说:“好吧,咱们一起参加共产党。”那是1949年2月份的一天,赵国士来我家,一进来就说:“韩宪耀让我来问你借本书。”我就回答他:“是不是《列宁文选A》?”后面拖的这个A很要紧,一般人说《列宁文选》不会有个A的。然后,就在我家的一个客厅里,我宣誓入党了。

完成两项特殊任务

我进交大时,交大已是半个解放区了。学校里有《每日新闻》,发布解放区新华社的消息,比如解放军打到什么地方的消息。学生社团唱的是解放区的歌。不过,唱歌跳舞我都不会,也就没有去参加这些社团。入党后,因为我不住校,且家里人不多,我有一间自己的书房,因此组织上并没有将我编入一年级支部从事班级工作,而是交给我两项特殊任务:一是绘制一份交大附近详细的地形图,二是油印党内文件。

赵国士向我布置绘制地形图的任务时说,快要解放上海了,如果解放军攻入上海,在市区发生战斗,以及解放后的接管,都需要一份上海市区的社区地形图,我的任务就是绘制一张交大附近的社区地形图。要知道交大附近有学校、商店、民宅,还有敌特机关及驻军营房。南边的虹桥路,那时是棚户区,里面的路弯来弯去,这些都要尽可能绘制和标识出来。当时和我一起接受这项任务的还有李以钧同学,他是工学院四年级学生,1949年分配到东北工作。当时有一批人在做这件事,最后再由我和李以钧拼成整图。由于制图比例没有统一,局部图之间难以准确衔接,合成工作的困难可想而知。为此,我们自己也去实地考察了一番。最后,大约在5月20日前后,也就是上海解放前夕,我们把地图交给了党组织。之后,不到10天上海就解放了,解放军进入城区很顺利,没有打巷战,我们绘制的这份地形图是否发挥了作用不得而知。

大学时期的李以钧

第二件事是油印党内文件,那是在4月份。赵国士从一本龙门书局影印的精装外文书书脊的夹缝中抽出一张纸,是一份党的指示,内容大概是说上海快解放了,应该注意隐蔽,积蓄力量,准备迎接解放。当时的油印工具非常简单,就一块钢板、一支刻笔、一个滚筒、一些油墨。没有油印机,只能利用普通桌面上的玻璃板,用夹子将刻好的蜡纸固定在板的一头,油印时蜡纸下垫白纸,滚筒均匀地涂上油墨,往蜡纸上一拉就印好一张。我在家里刻钢板,有人进来就用翻开的杂志掩饰一下。但油印如果在白天干,瞒不过家人,于是我和李以钧利用晚上在我家三层阁楼里干,一直印到凌晨四五点钟。第二天早上我们去学校,印好的东西就放在我的书包里。我拿着皮包走在前面,李以钧走在后面,相距有三四十步远。走到华山路,两人分别乘上同一辆公共汽车,到学校后才分手。到教室后,我将书包交给韩宪耀,由他转给赵国士。

我这个党员没有谁知道,因为那时候我穿着时兴的西装,拿着考究的皮包,天天上完课就走,也很少参加活动。所以,上海解放后公开身份的时候,很多人奇怪,这大少爷怎么也是地下党?我说,我怎么就不能是地下党?党员应该是什么样子?

新中国成立初期交大往事

上海解放后,我参加宣传队,到中学里去贴标语宣传解放。我们也参加了打击银圆贩子、维护城市金融秩序的活动。

交大的学生自治会在学校里威信很高,上海解放后我担任宣传部部长,做宣传工作。那个时候活动特别多,交大工作本来就多,上海解放后有很多人被抽调出去工作,后来参军参干又走了一批人,我这宣传部部长就忙得不得了。现在回想起来很有意思,天天晚上开会,而且开得很长,长到什么程度呢?有些同志实在是受不了了,伸头在水龙头下冲凉水,冲完以后再来开。开到晚上12点,肚子饿了,就去买一个葱油饼来吃。

1952年我大学毕业留校当助教,数学、物理、化学加上机械制图,4个教研室的党员组成一个支部,我是支部书记。1953年,交大在徐虹路那边成立一个分部,一年级都搬到那边去。分部成立党总支,让我去当一年级分部的总支书记。之后,我又成为交大党委委员。

大概在1955年,彭康校长跟我说,你们好好干,以后我派你们出去留学。我当时就想,这怎么可能?结果,他真这么干了。1956年1月1日,彭康跟我说,你以后别参加党委会了,也别当总支书记,你去学俄文。学校专门请一个苏联老太太来教我们俄文,教了半年。彭康真是说到做到,他当时想培养一批业务上的骨干,他认为大学里首先是要靠科学,年轻人总不能当一辈子总支书记吧!所以他希望年轻人在业务上有所成就。

李德元留学苏联留影

1960年我从苏联留学回来,组织安排我去二机部,因此没回交大。我打听到彭康在北京开会,就去找他。他说,你参加国防建设很好啊!一点都没有说“本来想培养你,你却走了”这样的话。

参加核武器研制工作

1960年前后国家准备研制核武器,在相关单位挑了100多人,直接下文件调人,不讲任何条件。那时我刚好从苏联回来,就这样到了二机部第九研究所。我今天可以讲,我很自豪,我参加了中国核武器的研制,第一颗原子弹、第一颗氢弹,我都参加了。

我们国家研制原子弹时,只有一个苏联的模型,没有其他资料。这个模型完全是口述的,就是一个苏联专家介绍他们的研制情况,讲完后,他说:“我今天讲的内容要保密,你们把笔记都交给我”。时任二机部部长宋任穷赶紧说:“都给我,我来处理。”那个苏联专家知道宋部长的级别很高,不好意思阻拦。后来,我们就根据这个讲话内容整理了一份文件,其中原始概念、基本结果都有,包括一些重要的参考数据。

我在研制中,主要负责计算。我国的核弹研制有一个很大的特点就是我们试验次数很少,总共就四十几次。那我们靠的是什么?靠计算,就是数值模拟。别的国家核武器研制要进行很多次实弹试验,像美国进行了几百次试验,而我们采取的是数值模拟方案,节约了大量人力、物力、财力。在核武器研制过程中,我们一直进行数值模拟,从开始到结束都在算各种各样的情况,方案有一点点改动都要用计算验证,直到核爆炸结束,研制成功,计算才停止。所以,我们试验的成功率是很高的。

领导中国核武器研制的科学家有一位叫彭桓武,大家不一定知道。这位先生非常低调,但实际上他是我们国家核武器研制的领军人。彭桓武水平极高,新中国成立前已经是爱尔兰皇家科学院院士。有人问他为什么回国,他回了一句非常非常深刻的话:“回国是不需要理由的,不回国才需要理由。”他是1960年到我们九所来的。他首先把核武器的理论设计看成是科学研究,而不是工程设计。要是工程设计的话,我们把苏联给的模型往上一交就完事了。他认为,核武器为什么是这样?这就是科学研究,我们要把它研究清楚。这是很有战略眼光的,我们国家的核武器就是在他的领导下搞成功的。

研究原子弹的时候我们还用手摇计算机。当时找了一帮十五六岁的小姑娘辅助计算,我们讲把什么数加上什么数、放在什么数里面,她们就按指令操作,但算起来很慢很慢。有一回一个数据出问题,跟苏联数据对不上。彭桓武说,不行,再算。当时没有意识到是苏联数据有问题。于是那么多人,用了将近一年时间,算了9遍,仍然对不上。后来,周光召从理论上证明了苏联的数据是不合理的,数值不会那么高,这才认可我们的实验数据、计算结果,研究工作继续往下走。

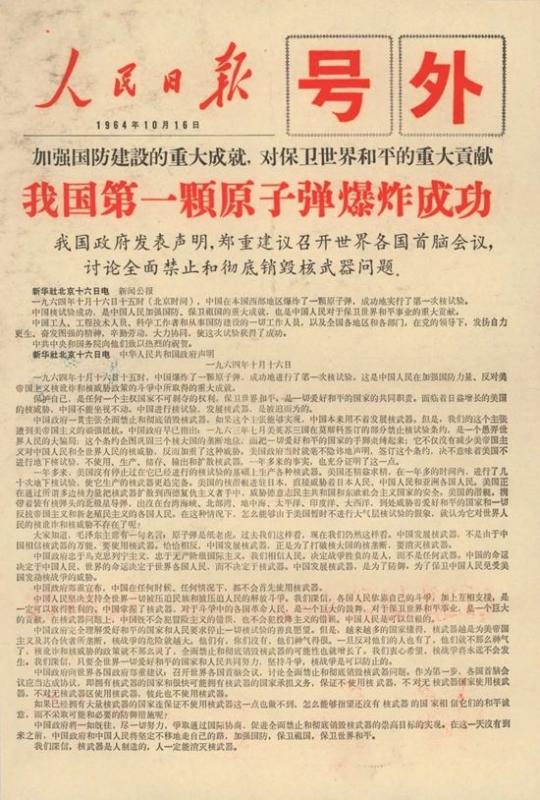

1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功

1963年夏末的一天,彭桓武把我、秦元勋还有郑绍唐叫到他办公室,对我们说原子弹设计方案已经交出去了,现在必须考虑研制氢弹。他找我的原因是我是搞计算的,氢弹还是要计算,要进行数值模拟。那时搞氢弹完全是绝密的,没有任何资料。搞原子弹有一个苏联模型,氢弹一点资料都没有,所以说氢弹完全是我们的知识产权。其后在一两年时间内,我们每天晚上加班,礼拜天也不休息。不加班反而觉得不正常,特地要事先打个招呼。每到晚上,我们所整幢楼每个房间都亮着灯,真叫一个灯火辉煌啊。我当时是主任,我跟支部书记有个任务,每到晚上10点就一个个房间去催:“回去吧,明天再来。”整个团队就是这样废寝忘食、全身心地投入。

当时具体领导氢弹研制的是二机部副部长刘西尧,他每个礼拜都来了解进度。来了后,就上我办公室,问我算得怎么样了?然后把理论部主任,有关室、组负责人找来开会。他总说一句:“那就把真正的氢弹搞起来吧。”中央给他的压力很大,有一次他急了,把我们都叫去说:“你们把兜里的东西都掏出来,不要藏着掖着。”当时谁也不吭声。像周光召、于敏这些人都是很严谨的,不到一定时候是不会表态的。

九所有那么多的能人,大家都很谦虚,都心甘情愿地为国家干这项大任务,很容易沟通,没有矛盾。我觉得跟他们在一起工作很幸福。

潜心细读人生书

老实讲,我们到九所是搞计算的,对技术一点不懂。数学有很多分支,代数、几何、拓扑什么的,我们搞的数学比较实际,是应用型的。我觉得学习,无论是留学还是在国内学,最重要的还是让你掌握学习新东西的本领。就像我们搞核武器,没人搞过。就是彭桓武这样高水平的人,刚开始核武器核心的一些东西也一点不知道,必须自己去摸索。大家都是边做边学,根据实际需求构建新的知识结构。现在讲创新,但你要把基础学好,然后才能够创新。像我们以前没有接触过核弹,但因为我们有研究的功底,就有能力在研究方向上持续发展,这才有创新,最终取得突破性的成果。可以这样说,正因为我们在学校里掌握了学习的本领,以后才有持续学习、持续掌握新东西的能力,然后才有创新。

2002年,李德元、龚静芳夫妇合影

人生呢,有几个节点。《涛声依旧》里有句歌词:“这一张旧船票,能否登上你的客船。”我们手头都有张“船票”。当年我考大学的时候,我母亲给了我一张“船票”,我就进了交大。后来彭康校长给了我一张“船票”,我就到了苏联。船开出去,有些人走得远,有些人走不远,还有些人下了船,这就要看个人的努力了。我这两个节点都是方向性的,进了交大,搞了业务,于是参与到历史大事件中,做了一点事情。我自己是很自豪的,我参加了中国的核武器研制,我这一生就很有价值了。我认可了自己,国家也认可我了。中华人民共和国成立70周年时,国家给了我一个“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。拿到纪念章的时候,我非常激动。70年了,国家没有忘记我们!

李德元与采访人员合影(左起:梁月、孙萍、李德元、漆姚敏)

本文原载杨振斌主编:《思源·初心》,上海交通大学出版社2023年版,第185-199页。略有删节。写作中得到李德元之子李中原先生的热忱帮助,特此致谢!