初心 · 印迹

初心 · 印迹

曹子真:青春之我 不落之华

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2025年是上海交通大学党团组织成立100周年,也是学校“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。为弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

曹子真,1930年生,江苏扬州人。1947年1月,在上海南洋模范中学学习时加入中国共产党,并参加革命。1948年9月至1951年1月就读交通大学电信管理系、运输管理系,先后任“四一级”党支部书记、交大党总支委员、校团委书记。1951年抽调至上海市徐汇区工作,历任徐汇区团区工委学生部部长、中共徐汇区委宣传部副部长。1955年调任中共北京市委党校哲学教研室教员,其间至中共中央高级党校师资训练部哲学专业学习。1966年起历任航空工业部601所办公室主任、研究室支部书记、宣传部部长。1983年调任上海交通大学宣传部部长、社会科学及工程系党总支书记。1989年12月离休。2012年6月27日,曹子真接受上海交大党史工作人员采访,讲述了为抗日、为推翻“三座大山”两次入党的故事,交大“四一级”班级工作的经验以及有关组织纪律性的深刻印象。

14岁加入党组织

爸爸曹凤山1924年毕业于南洋大学(交通大学当时的校名),曾任浙江大学、交通大学教授。他对子女的文化、思想方面都有很高的要求。他一再对我说,你的名字“子真”,不是“珍珠”的“珍”,也不是“贞洁”的“贞”,而是“真假”的“真”,希望你做个“真正的人”!

交通大学1924届电机系毕业生、电机工程学院教授曹凤山

我念初一时,跟同班同学组织了一个“黎明剧团”,参加的人好多,主要活动就是放学后在一起唱歌、跳舞,唱《十字街头》《渔家女》《卖报歌》等。当时,我们怀有朴素的抗日正义感,对民族受压迫、对日本帝国主义,从小就很痛恨。我和小伙伴倪善锦,两个十多岁的“小鬼”,看见某个人穿的是日本货,就拿着棒子在后头追赶,还硬把人家的高跟鞋脱下来扔掉了,放掉汉奸的汽车轮胎的气。

1945年5月,我碰到了魏静嘉,她是我的邻居。她教我和倪善锦唱抗日歌曲,给我们讲八路军打日本鬼子的故事,给我们看《西行漫记》,讨论《大众哲学》,启发我们,打倒日本帝国主义一定要组织起来。后来她说,你们参加个组织吧。我问,这个组织是不是打日本的?她说,对的。我说,我参加。于是,我和倪善锦拿米汤写申请,写好之后交给魏静嘉。过了几天,她通知我们被批准你们入党了,还说批准我们入党的人是吴学谦。那时我14岁,倪善锦12岁。

当时,我还在南洋中学念初中。鲍奕珊领我宣誓入党,与我单线联系,以后我就在她的领导下开展工作。我按组织布置,在班上团结同学,宣传抗日。我曾经想发展我的同班同学李齐光,于是主动找她谈话,给她看妇女杂志及《西行漫记》等。那段时间,我还组织班上同学参加高年级同学组织的读书会。读书会的组织者叫杨光琴,上海解放后我在团市委开会的时候还看见过她。我问她:“你还认识我吗?”她说:“谁不认识你啊,调皮小鬼曹子真!”我决心学习“红小鬼”参加抗日。这年暑假,我们还在弄堂里办了个“树德消费合作社”,到老西门那儿去买便宜的洋山芋,穿过日军哨卡,运回来供应居民克服生活困难,并为居民小朋友表演节目。

后来,我却退党了,这是怎么回事?原来我跟倪善锦两人没有遵照党内事务“上不告父母、下不告子女”规矩,与倪善锦之间相互通报有关情况。为此组织上严肃地批评了我们。我就觉得这个组织不自由,而且抗日战争胜利了,我的理想也实现了。于是一赌气,找到魏静嘉,跟她说反正日本帝国主义也打倒了,我们不参加这个组织了。结果,我们就退党了。

对于这个问题,我后来进行反思。我喜欢《家》《春》《秋》这类书籍,尤其崇拜书中的淑华与琴,正是她们让我受到了妇女独立思潮的启蒙。但同时,我也不自觉地受了无政府主义思想的影响。

第二次入党

从那以后我就埋头念书,那是真用功。1946年2月,我通过了南洋模范中学插班生考试,高中一年级下学期转到南模读书了。这次插班是我自己考取的,考得爸爸特别满意,作为奖励给我买了一大罐炼乳、一盒麦片。那个时候吃炼乳调麦片,在我家里是挺高的待遇。

曹子真与采访人员合影(左起:陈泓、曹子真、漆姚敏)

不过,我一面埋头念书,一面感受到了政治上的苦闷,特别是抗战结束不久看到国民党接收大员满天飞。我有亲戚是国民党高级将领的副官,他到上海来接收,家里又是买冰箱又是顶房子(老上海房地产业行话,指出钱买得房屋的使用权和居住权),我就觉得这个政府不是我想像中的政府。我从接收大员的身上看见了国民党的贪污腐败。

后来,我的邻居徐惟诚(南模高我一级的校友),他来找我说,你干脆来参加我们的写作小组吧。小组成员自己写文章,然后装订成册。记得我写过《乌鸦与麻雀》等文章登在上面。在同班同学周骞的带动下,我也参加了一系列政治活动。如1946年1月13日玉佛寺追悼会,悼念“昆明惨案”中被杀害的于冉等烈士。参加1946年的6月23日反内战运动,那个我记得最清楚了,我们第二天大考啊!周骞动员我23日上午去参加“要和平、反内战”的大游行,送马叙伦、雷洁琼他们去火车站。他们代表各界人民去南京反对国民党发动内战,但是火车开到下关,他们就遭到国民党反动派军警的毒打。返回上海以后,我们组织了慰问。这次运动后,我对国民党真是彻底失望了。1946年的10月,周骞叫我跟倪善锦一起去参加在天蟾舞台举办的李公朴、闻一多的追悼会。沈钧儒主祭,宋庆龄啊,郭沫若啊,好多知名爱国民主人士有的出席,有的送了挽联、花圈。当时在会上念的悼词、挽诗,确实叫人痛哭流涕。这一次追悼大会对我的震动比较大,思想上我对国民党由失望变成憎恨了。在这之前的9月20日,上海发生了三轮车工人臧大咬子事件,臧大咬子拉了美国兵,美国兵不肯给他车钱,他跟美国兵要钱,结果被美国兵活活打死。后来军事法庭判这美国兵无罪。但最触动我的是沈崇事件,就是1946年12月24日北大女学生沈崇被美国兵强奸,反而被污不规矩、不安分守己。沈崇事件对我思想震动很大,我感到不赶走美帝国主义,妇女受迫害更受奴役。这些活生生的事实教育了我。

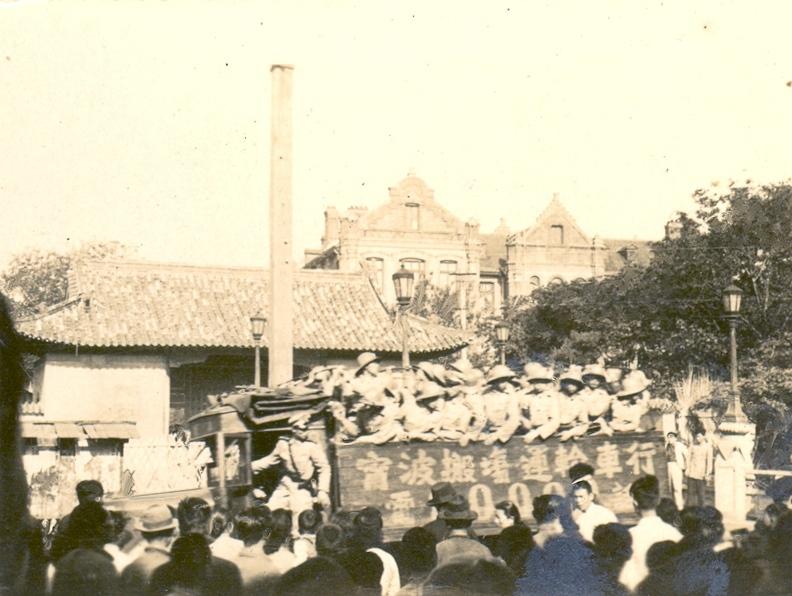

1946年6月23日,上海5万多群众举行反对内战的示威游行,把全国反内战运动推向高潮

这段时间,我对国家前途、民族命运感到迷茫、苦闷、彷徨。徐惟诚介绍我们看苏联进步小说,包括高尔基的三部曲、《丹娘》《牛虻》《绞索架下的报告》等,引导我们学习《共产党宣言》《中国革命与中国共产党》《论联合政府》等灯塔小丛书。我怕家里人发现,就躲在被子里用手电筒照着看。我如饥似渴地阅读着、思索着,思想豁然开朗,心里有了新的憧憬。我觉得中国这回真有希望了,希望在“山那边哟好地方”,希望就是中国共产党。

1947年1月,徐惟诚找我跟倪善锦谈话,说你们想不想再入党。我说好啊,这次我想明白了。我又拿米汤写了一封申请书,这次不是写申请参加打日本了,这次是要推倒“三座大山”,要打倒蒋介石,赶走美帝国主义,建立新中国。这时,我17岁,倪善锦15岁。

第二次入党以后,周骞、倪善锦、我,三个人组成一个党小组,很快又发展汪毓华入党,成为四人党小组。领导我们工作的前后大概有3人,鲍奕山、龚兆源、张效浚,每次党小组会领导人都参加并主持会议。党小组活动有时候在我家里,有时候在汪毓华家里,有时候在张效浚家里,有时候在衡山公园(那时候叫贝当公园)。假如在我家活动,那么就在窗口放一个玻璃瓶,万一没放玻璃瓶,就说明遭到敌人破坏了,与会人员就撤走。在同志家里开会,都是以一起做功课为掩护;在公园里开会,就以一起逛公园为掩护。当时党内学习抓得蛮紧,这些学习促使我的思想彻底转变,确立了革命的世界观与人生观,实现了决心投身革命、为祖国和人民奉献自己的思想飞跃。

从我入党后到1948年2月,比较大的学生运动我都组织同学参加了。其中,最大的一次是1947年的声援南京“五二〇”惨案。金陵女大、南京大学、交通大学的学生到南模来进行控诉,提出“反饥饿、反内战、反迫害”这些口号。学校的教员和有的同学不许他们进教室,我和进步同学李月芬、汤红敏等同他们据理力争,并把教员推开让交大的朱赓明拿着血衣进教室控诉。还有一次就是1947年底到1948年初的“救饥救寒”运动,揭露国民党反动派剥削人民、奴役人民的罪行。这次“救饥救寒”运动发动得相当充分,学校70%的人都发动起来参加活动了。后来,我们还通过地下党和上海学联,组织其他中学学生到交大开庆功大会,进一步布置寒假工作。其间,我还在学校推销《学生报》。《学生报》是学联主办的,在交大印刷,发放到全国各个学校去。它实际上是地下党的机关报,政治主张非常明显。有一次,我和倪善锦到交大去拿《学生报》,正好遇到大批军警包围交大进行搜捕,结果我们俩出不了校。我们机警地躲进头进洋房唐文治老校长之子唐庆诒教授的家,唐庆诒教授是倪爸爸的好友,也是我的英语启蒙老师,亲娘(唐师母)让我俩装扮成来补课的学生,使我们逃过了一劫。

1947年5月,国民党武装军警包围交大校园

由于我参加一系列政治活动,我被学校开除了。当时,学校决定开除5个人,女中部开除我跟倪善锦,男中部开除3个人。我爸爸跟南模赵宪初、施懿德等人都是好朋友。抗战时期,爸爸从交大辞职,办了一个中华理科高级中学,赵宪初他们都是那里的兼课教师。这次,赵宪初先来拜访我爸爸,他跟我爸爸说:“凤山兄,对不起,你的姑娘我没有管好。你看,闹得乱七八糟的,现在不得不开除。”我爸爸说:“赵兄,姑娘闯祸是我管教不严,我好好管教她。不过呢,开学已经是高三下学期了,她是要拿南模文凭的,你看着办好了。你要不让她念书也行,到暑假的时候我替她来拿张南模的文凭。”倪善锦的爸爸是南模的英文老师,也去跟学校说情。后来,学校让我和倪善锦到男中部去念书。那几个男学生呢,赵宪初说:“对不起,凤山兄,是不是你解决?”于是,被开除的3个男生就到我爸爸办的学校去念书。

就这样,我们两个就到男中部去念书了。几十年后老同学聚会时,有人开玩笑说,女生在男中部读书,空前绝后,成了南模校史上的一道风景线啊。男中部跟女中部之间隔着森严的篱笆墙,每天放学后,我就在篱笆墙外头叫里头的女同学,学校不许我们进女中部啊!女同学们觉得我们挺受气的,也都跟着我们走。1948年的三八妇女节,我还到女中部叫了一批女同学到圣约翰大学去开会,会后还参加游行呢。

我家里对我的态度是,我父亲主要是从爱护出发,觉得你不要去闹事,你就好好念书吧。我爸爸跟赵宪初他们实际上是中间偏进步的教授,当年国民党要到中华理科高级中学去抓进步学生,我爸爸就偷偷地把同学叫到办公室,说你快走,要抓你了。我母亲几乎要跪到我面前,阻挡我参加活动。家里总想说服我,但是没用,我那个信念啊,真是无比坚强。爸爸妈妈总是保护孩子的,在白色恐怖最严酷的时候,他们两次出面先后把我安排到杨树浦的大表哥、永嘉路的姑妈那里去住,使我坚持革命工作直到解放。

“民主堡垒”里的新生力量

1948年9月,我进交大读大学一年级。当时,我们年级有7个党员,我、韩宪耀、李修爵、吴均立、陆忠华等都是中学时期入党的,开始都是单线联系。当时我们7个党员是这样分工的:韩宪耀的任务是打开一年级全年级的工作局面。吴昭崇是清华大学转过来的老“民青”成员,韩宪耀很快就发展了他,他就帮着韩宪耀一起打开一年级的工作,所以“四一联谊会”是他们两个人管,“四一级”进校后成立的一个积极分子组织“新社”也是他们在管,他们都由陈启懋领导(上海解放后才知道的)。分头领导我和李修爵的是顾虽愚,他要我们搞好班级工作,我就扎扎实实地搞班级工作。

大学时期的曹子真

搞好班级工作,首先从了解情况入手。班里都是新同学,互不认识,我就广泛接触同学,相互谈心。我了解到班上30多位同学,大都是中学里的学习尖子,大家好不容易考进交大,都是想来学习技术的。同学大多数来自知识分子、小商人家庭,家长们也都希望他们好好学习,莫问国事。看来马上动员新同学们参加革命活动,一来影响学业,二来还有危险,确实有一定难度。但是,这批同学都经历过日寇的凌辱,饱尝过亡国的痛苦,从小就萌生了打倒列强、拯救中华的爱国愿望;抗战胜利后,又对国民党反动、独裁、腐败不满,他们是抱着“科学救国”的思想来到交大的。同学们本质上是爱国的,我相信,在解放战争的革命浪潮中,在交大这个红色的大熔炉里,他们会慢慢接受教育,参加到我们的行列中来。

其次,是关心同学,多办实事,和同学打成一片,取得同学信任。从与同学们的交谈中,我们了解到,一年级新同学刚离开家乡、亲人,生活上遇到了不少困难。于是我们通过“四一联谊会”、学生会,请求校领导解决新生住宿问题,协助办好食堂、改善伙食,组织文化用品交流会,让同学用多余的学习用品相互交换,以解决困难同学的燃眉之急。这样一来,同学们感受到了学校大家庭的温暖,同时懂得团结起来用集体的力量能解决问题。党员、积极分子、联谊会开始取得同学们的信任。

再次,是放手发动不同兴趣爱好、不同政治思想水平的同学参加学生会和各社团组织的不同层次的各种活动,从中加以教育熏陶。我们班很快就组织起李均、朱声玉、钱素芬、黄曰绵、陆患生等一批女同学参加歌咏队唱革命歌曲、参加舞蹈班跳大秧歌《兄妹开荒》、打腰鼓;陈廷莱等参加交大民众夜校;章公亮参加美术班画漫画、每周二抄写张贴《每日新闻》。进而组织男女同学参加读书会,讨论形势,学习革命文件《目前形势和我们的任务》《将革命进行到底》,开展有关革命人生观的讨论。大家看了《钢铁是怎样炼成的》《卓娅和舒拉的故事》等,保尔成了我们这代人的榜样。为使大家对时局有更深的认识,我们还组织同学积极参加“真假和平辩论会”,朱声玉代表我们班级做正面发言人。临近解放时,全班有90%以上同学参加护校队、救护队、人民保安队等护校应变组织。

1949年4月26日凌晨,敌人进校进行大搜捕。我头一天晚上正好回家了,第二天一早去学校,走到姚主教路(现天平路)到台斯德朗路(现广元西路)拐角时,听到有人讲交大夜里遭搜捕了,现在警察还拿着枪守着校门呢。我急着想进校了解大逮捕情况,想知道我们支部是否有人被捕,又想到我一个人进去,万一被捕,知道的人都没有。我马上扭过头,去肇嘉浜陆患生同学家找她说明情况,约她一同进校。她即刻与我同行,我俩互为掩护终于进校。1948年底,顾虽愚就让我总结“党员如何打开班级工作的局面”,我做了汇报,他从中教育我“党员必须牢固树立群众观点,工作中必须走群众路线”。

1949年初,我们“四一级”党支部(即一年级党支部)成立了。我是支部书记,支部委员有4人——我、吴昭崇、韩宪耀、李修爵,支部委员各自分管几个党小组,与小组长及党员联系,比如我就联系管理学院的两个党小组,一个电管系,一个运管、航管系。我们支部由赵国士(当时化名为宋)领导,他跟我们支部委员开会,我们再回去分头找自己的党小组开会。到当年4月26号,我们支部已有9个党小组、41名党员。

纪律严明助成长

在党组织的引导与推动下,我们积极投身火热的革命斗争。这些斗争使我受到了全面的锻炼,坚定了我的革命信念,加速了政治上的成长。其中组织纪律性的加强,是我印象最深的记忆。

交大校园内以班级为代表的学生自治会竞选游行(1948级电信管理系校友李均提供)

记得1949年春节全校联欢会上,我们准备了一个节目,李均扮小姑娘,章公亮扮小伙子,朱尔刚扮个“猪头三”。还要有个老奶奶,李均说要不曹子真做老奶奶吧。我说行,就扮了个老奶奶。剧情是大家把代表国民党政府的“猪头三”打死了。全校联欢嘛,我们就演这么个政治色彩的话剧,自我感觉还挺好。结果,开支委会的时候,赵国士把我好一顿批评。他说:“谁让你这么组织节目的?谁批准你这么干的?”我当时觉得真的是莫名其妙啊。他说:“你算算你这个节目里几个党员上台?”我算了,倒是有五六个党员。“哦,这么多党员全上台去了。这符合地下党工作原则吗?长期埋伏,隐蔽精干!现在形势多紧张,你们怎么也不埋伏、也不隐蔽?”这一记警钟,使我对国统区地下党“隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、以待时机”的十六字方针有了直接的认识。以后我在开展工作时非常注意隐蔽,一面坚持党的工作,一面保存实力。

还有,1949年“四二六”大逮捕以后,国民党要进驻学校。为保存实力,党总支迅速做出疏散的决定,要求党员、积极分子全部撤退。赵国士通知我,我马上往下通知。可是当时就是找不着陈廷莱。赵国士得知后说:“你去找,一个小时以内一定要找到。”但是陈廷莱的思想就是想不通,还在积极地布置工作。赵国士严厉地批评我,说一定要执行党的纪律,服从组织命令,不能留守,坚决撤离。中间的过程虽然曲折,但最终我们支部认真贯彻上级的指示,做到了及时撤离,加之一年级同学尚未充分引起敌人注意,因此在“四二六”大逮捕及其后,我们一年级同学从地下党员、积极分子到一般学生,没有一个被捕。

永恒的青春

1949年5月25日,夜间时有枪声,清晨开门,只见满街露宿着解放军战士,露水、雨水浸湿了他们的军装,真是人民的子弟兵。我情不自禁地哼唱“我们的队伍来了,浩浩荡荡饮马长江……”。赵国士赶到我家,正式通知“上海市区已解放”,扭头又飞快地骑着自行车通知其他支委去了。我随即奔回学校,四面八方的同学也陆续回校了。胜利后的重逢,大家心潮澎湃。我们一起庆祝上海的新生、人民的解放,高唱“解放区的天是明朗的天”,自发地拉起手来跳集体舞、扭秧歌。在这翻天覆地的伟大时代,我们有幸参加了推翻“三座大山”的斗争,我们为之感到骄傲;亲眼看到操场上第一面鲜艳的红旗冉冉升起,百年的民族屈辱一扫而光,我们感到自豪。当天下午,一年级支部根据总支通知,布置各党小组按班级组织起300多人的宣传队,次日到街头、工厂、学校宣传解放、党的政策、《约法八章》。随后,我们多次参加市里大游行,参加反投机倒把、取缔银圆贩子等巩固新政权的斗争,并在军管会领导下清点学校资产完成接管。

交大师生庆解放迎接管

1949年7月1日,我被调到校青年团工作。7月中旬,新上海遭受了一场罕见的台风袭击,大堤溃决。政府组织军民紧急抢修,交大党团组织和学生会立即行动,我和魏瑚分别组织百人队伍,分赴川沙、南汇抢修海堤。那是上海解放后交大学生第一次下乡。国民党政府留给上海人民是一个烂摊子,摆渡过江没有交通工具。同学们肩上扛着行李步行,天又不时地下着雨,农村的土路泥泞难行,很多人脚底磨出了血泡,直到深夜才到达目的地。大家睡在破门板与稻草铺的地铺上,吃的是糙米饭或咸菜烧面疙瘩。我们看到农民生活非常艰苦,但他们很善良,对我们学生都很关心,这使我们深受教育。我们每天跟着农民去海塘参加修建工程,上堤表演文艺节目,工间进行宣传鼓动,日复一日,用一担担泥土加固海塘的长堤。到了中秋佳节,一条又长又高的长堤展现在人们眼前。这段经历让我们懂得了劳动光荣,懂得了什么是为人民服务、为社会服务。

1951年1月,交大党总支委员会欢送严祖礽、赵国士参加抗美援朝军事干部学校(前排左起:军管会政治老师张同志、严祖礽、赵囯士、曹子真;后排左起:陈启懋、祖振铨、沈友益、张仁昶、工友党员朱骏)

交大不仅给了我知识,还给了我力量。革命的道路在这里确定,心中的太阳在这里升起,共产党人的理想、为人民服务的宗旨、党和群众的血肉关系……在这里铭刻心头。交大生活,终生难忘!

2019年5月,曹子真出席《思源·激流》出版首发暨纪念上海解放70周年座谈会并发言

本文原载杨振斌主编:《思源·初心》,上海交通大学出版社2023年版,第149-167页。有删节。