初心 · 印迹

初心 · 印迹

周耐德:戎马一生跟党走

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2025年是上海交通大学党团组织成立100周年,也是学校“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。为弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

周耐德,1929年生,上海人。1948年考入交通大学纺织工程系,一年后转入电机工程系。1949年3月加入中国共产党。1950年5月参加由上海防空司令部委托交大开办的第二期雷达训练队集训,结业后加入雷达部队,先后任职于上海雷达营、中国人民解放军防空学校、空军高炮学校,副团级干部。后转业至海洋石油勘探局工作。2021年5月5日,周耐德接受上海交大师生专访,讲述了从大学到部队,从莘莘学子到雷达兵骨干,“哪里需要往哪搬”的军旅生涯,展现了交大学子忠于祖国人民的爱国精神和践行科技报国使命的科学精神。

自小培养了动手能力

我老家在浙江舟山。父亲早年在上海做学徒,出师后做工、经商、办实业,并抓住“二战”空隙,解决了洋电机在中国水土不服的毛病。为与外国生产的电机抗衡,留学归国的交大电机系教授钟兆琳极力推动联合办厂。1931年,父亲与叶友才、钟兆琳、袁宗耀、褚应璜等合作,在上海创办华成电器制造厂。钟兆琳有技术,我父亲能干活,一搭配,生产的“华成马达”打破了洋行垄断,被誉为“第一家战胜外商的电动机制造厂”。2019年西安交大出版的《中国电机工业先驱:周锦水传》,完整记述了我父亲的一生。

周锦水像

父亲把工厂发展的希望寄托在我身上。从记事起,我所有的寒暑假都是这样度过的:天蒙蒙亮,我和弟弟被看门的老师傅摇醒,跑步、打拳、站桩,锻炼身体;上午由工厂的技术员监督,学习、写作业、练字;下午在工厂和工人一起干活;只有晚上,才是我自己的时间,抓紧时间踢球、玩车。全面抗战时期,父亲的工厂数次西迁,最后到重庆,其间还应美国飞虎队的要求修理飞机。父亲甚至带着我们为飞机加装机关枪,调整瞄准器等。耳濡目染下,我和弟弟的动手能力比一般人强很多。

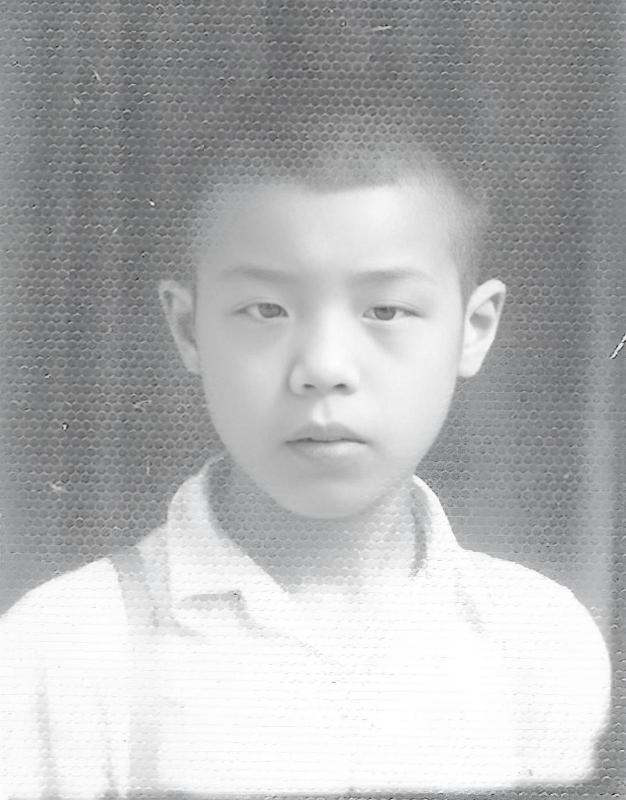

周耐德儿时照

天生好奇加上动手能力得到培养,我能够把家里一切可以动的机械都拆开,看明白后再装上。开始是钟表、收音机、照相机、缝纫机,然后是哥哥的摩托车,最后是爸爸的汽车。所有会动的机械设备,无论是工厂的设备还是同学的玩具,我只要看看,就很快上手。这些“动手”功夫,为我以后的人生道路增添不少幸福感。

沪新中学打下入党基础

1946年父亲的工厂迁回上海,我就读于上海沪新中学。这个学校的政治气氛比较浓,我就读的理二乙班,班里正式党员就要两三个,当然这是后来知道的。地下党支部书记华天惠、委员钟一鸣根据上级党组织指示,在班级里开展“优秀生”活动,发起成立互助学习团体“丙戌社”,大家在一起复习功课,还分析当前局势,激发同学们的正义感。我由于聪明好学,表现突出,他们开始重点培养我。我的入党基础就是在那时打下的。

我还参加了由共产党员和积极分子组成的党的外围秘密组织“蜂社”。“蜂社”取意于蜜蜂的勤奋与团结。1947年3月2日,在同班同学姚海康家里举行了“蜂社”成立大会。“蜂社”的宗旨是团结起来,反对国民党反动腐败统治,为建立解放区那样没有剥削没有压迫的民主新中国而奋斗。大家推举华天惠、钟一鸣为“蜂社”负责人。“蜂社”初成立时约有二十余人,后陆续发展到三四十人,并出版了一份油印刊物《新学风》,同时组织参加“反饥饿、反内战、反迫害运动”、“救饥救寒”运动、“抗议九龙暴行”等大规模的游行。其间,我还装配了一台收音机,和同学一起偷偷收听共产党的广播宣传。

我们出版的《新学风》,因为经常报道解放区的新闻和宣传革命思想,易于被国民党特务盯上。一天,党小组准备在一位老师家开会,而特务已经摸到了老师家。那天我因为有事汇报,提前骑车去了老师家。一进屋,我就被特务抓住。我大声争辩我不是共产党,是家里着急让我考大学,花钱来补习的差生。特务听我傲慢的口气,再看我的打扮,确实是个纨绔子弟,于是让我快滚。我不走,揪住一个特务,一定要他们还我自行车。特务骂骂咧咧地说你老子有钱,找你老子要自行车,一边拳打脚踢把我撵出老师家。我一出弄堂口,就飞快跑回去,挨个通知大家“有情况,不能去老师家”,避免了一次重大损失。

亲历“四二六”大逮捕

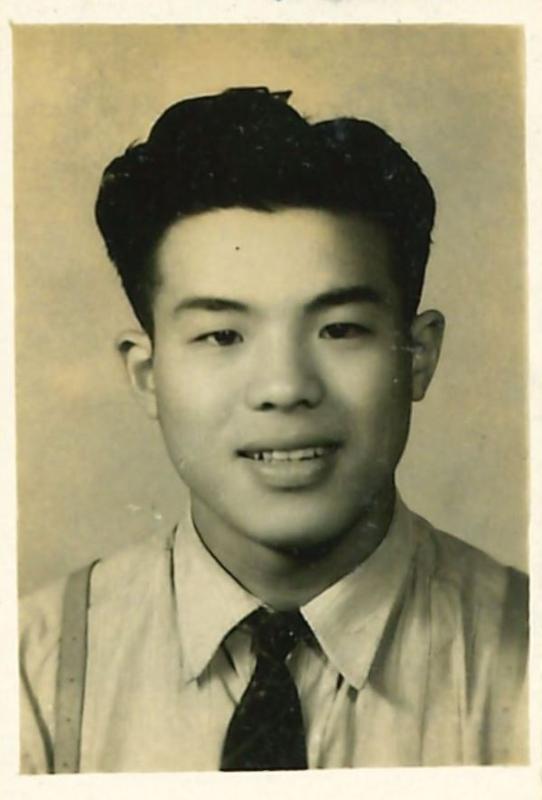

1948年我考入交通大学,最初报的是电机工程系。由于电机系报考人多,而纺织工程系人少,又正值学校强化纺织系,问我去不去。我说无所谓,就去了纺织系。一年后,学校又把我转到了电机系。1949年3月,我入了党,成为一名共产党员。当时领导我的是祖振铨,他是个老党员,很有理论水平,我们都很佩服他。后来他去了高教部工作。

大学时期的周耐德

1949年上海解放前夕,国民党当局垂死挣扎,对全市17所大学进行大搜捕。之前交大内部已经得到风声,有些已暴露的党员和积极分子按照要求离开学校隐蔽起来。当时我们也接到通知,如果国民党进校抓人,就组织同学们冲向体育馆,集中起来和国民党抗争。

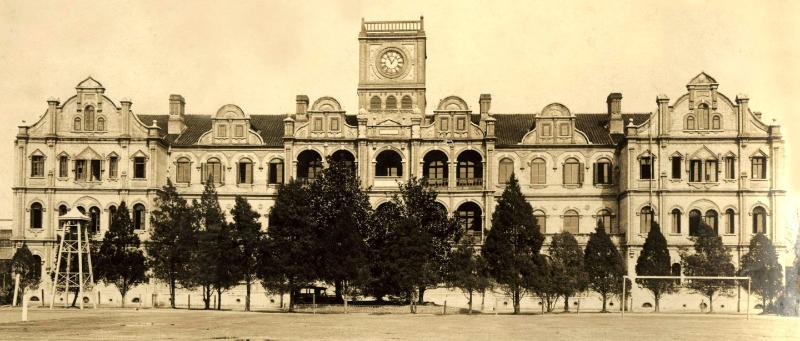

4月26日凌晨,国民党军警、宪兵、特务用铁甲车撞开交大后门冲进校内。当晚值勤的纠察队员冲向钟塔,敲响警钟,向全校发出警报。我当时是上院的负责人,但宿舍外已被敌人封锁,我们无法冲出去。上院是三层楼建筑,楼顶中央有一座很高的四方形钟楼,里面有一个大时钟,钟的体积比较大,钟下有空地方。我们不知道外面的情况,光知道军警特务在抓人。于是我们十几个人迅速躲进钟楼,藏在大钟天花板的木桁架上。直到天亮了,外面没有声音了,我们才爬出来,原来国民党已经抓完人撤退了。上院屋顶和钟楼内多年未打扫,积满了灰。我们出来以后,身上脏得一塌糊涂,从头到脚满是灰尘。后来我撤退隐蔽到姚海康家。

交通大学上院

“四二六”大逮捕交大一共被抓了五十几人,一起关押在建国西路648号的达人中学。那里还传出《团结就是力量》《五月的鲜花》的歌声,这是同学们在坚持抗争。经过不懈努力,5月26日晨,被捕学生脱离虎口,第二天与上海市民一起迎接胜利的曙光。

姚海康家成为革命据点

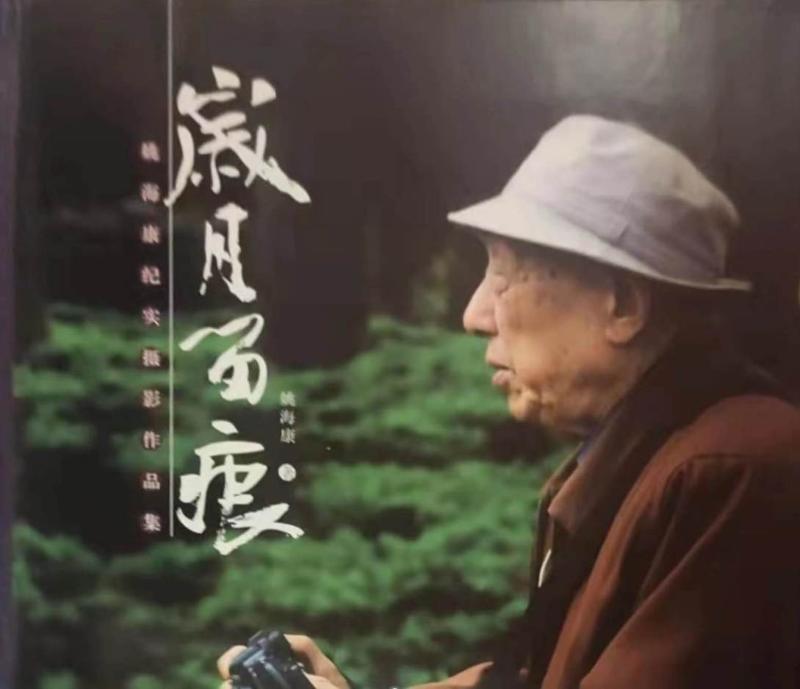

我和姚海康是沪新中学的同班同学,我们两人经常在一起,一起参加了沪新中学的“丙戌社”“蜂社”,参加了革命学生运动。姚海康年轻时候喜欢拍照,所以他有很多我的照片。2011年姚海康的摄影作品集《岁月留痕》出版,许多照片非常珍贵。

姚海康纪实摄影作品集《岁月留痕》

姚海康父亲开了一个木材厂,有木行和锯木厂房,进出人员多且杂,隐蔽条件较好,又有电话,便于对外联系。因此,一些同志都找到他家来隐蔽和开展迎接解放的工作。大逮捕后,我带着沈敬熙、杨志宏两位同学隐蔽到姚海康家。在这之前,有位叫徐惟诚的同志在姚海康家住了很长时间,新中国成立后徐惟诚曾任北京市委副书记、中央宣传部常务副部长,是隐蔽同志中担任党内职务最高的一位。当时他以学联的身份带来了大夏大学的4名同志。另外,沪新中学老同学侯杰也带来了大同大学的同志。

1948年5月,党组织安排郁品方、程法鉴撤退至解放区,“蜂社”同学在复兴公园欢送他们(右三为周耐德、右六为姚海康)

周耐德(左三)、姚海康(左六)等同学合影(截取自纪录片《上海解放一年间》)

为了安全起见,隐蔽期间大家都各自开展工作,相互没有联系。大夏大学的5名同志住在三层阁楼上,我们住在另一房间,吃饭也是分开的。当时的生活很艰苦,床不够,我们就挤着睡,甚至睡地铺。买不到菜,就蘸豆瓣酱下饭吃,但大家的情绪很高涨。因临近解放,上级组织安排我们画地图,把大街小巷的地形地貌画下来,特别是哪里有国民党部队的碉堡和驻军,哪里是国民政府要害部门,以及附近有哪些工厂、商店、学校等。外出工作回来,还要谨防特务盯梢。

“哪里需要往哪搬”的军旅生涯

新中国刚刚诞生时,百废待兴。那时,被赶出上海的国民党还把持着浙江舟山群岛一隅,时常对上海展开一波又一波的轰炸,尤其1950年“二六大轰炸”最为猛烈,给上海的工业生产和人民生命财产带来巨大损失。当时上海最大的电厂——杨树浦发电厂遭到严重破坏,上海全城一片漆黑。

“二六大轰炸”后,上海警备司令部请示并经陈毅市长批准,直接向交大发出“召唤”,迫切期望交大学子赴防空处工作三个月。经学校研究决定,这个任务落在了工学院电机工程系电讯组毕业班同学的肩上。这样20位学生成为交通大学首批雷达兵,其中便有我后来的老伴刘瑜。

1950年5月,学校党组织要求我当兵。这一批交大有10人左右入伍,我的同班同学兼好朋友林语伦也在其中。参军后,我参加了由上海防空司令部委托交大开办的第二期雷达训练队集训。8月结束后,我们20多位学子分配去虹桥路学习苏军雷达、电源站、油机发电机的操作。随后,我加入雷达部队,曾在上海大厦雷达站工作值班。

第二期雷达训练队部分学员晚年合影(前排右二为周耐德)

1950年5月底,防空部队成立,从原来陆军的一个兵种正式成为解放军的一个军种。空军在前线打仗,防空军则保卫地面阵地。雷达兵属于防空军,雷达情报操作、传递等行动规范全部参照苏联军队的标准。我记住了苏军的两个特点:第一,无论春夏秋冬,每天早上士兵们一律洗凉水澡;第二,每顿饭有现场乐队奏乐。

从第二期雷达训练队出来,我被分配到上海虹桥飞机场塔站,负责塔台与飞机之间无线联系设备的维护修理,简单说是为苏联空军提供无线对讲服务。那时的设备与现在的无法比,我负责的无线电发射管比我个子还高。

位于上海市东北角的江湾机场,解放前是国民党的军用飞机场。它有五只角,最大的那只角是飞行员和军官宿舍。再往里走就是巨大的仓库,里面有各种各样的美军自用和美国卖给蒋介石的装备,有没开封、崭新的,有用过的,有坏的、待修的,有报废的,林林总总令人眼花缭乱。蒋介石逃跑时太匆忙,把这批“宝贝”留给了共产党。但一般的解放军战士几乎没有人懂那些器械的用途和用法。上海解放一年多,来过几批专家看过,但是这批设备太先进,市面上也没见过,所以放在仓库里一直没有人动。虹桥机场的设备需要配件,我被带进江湾机场的大仓库。这个藏宝之地顿时引起我的兴趣。几轮下来,里面的工作人员对我刮目相看,便把我留下来帮助清查里面的物资。我夜以继日地挖掘,不但让那些“宝贝”重见天日,而且找出各种配件让许多设备重新投入战场,服务国防,提升了解放军的装备。

雷达系统是高级的无线电设备,没有机械运动,不存在疲劳损坏,容易坏的是电源。无论大上海架设的第一部雷达,还是以后分布在祖国各地的雷达,电源都是没有保障的。如果没有可靠的电源,设备极易产生故障,无法正常使用,因此所有雷达都必须靠自己的发电机发电。无论何种发电机——汽轮发电机、柴油发电机、汽油发电机等,都有长时间高速机械运动的特性,活动的部件都会因此产生不同程度的机械疲损,造成各种故障,无法供电。发电机组维修技术人员及设备配件成为雷达站重要而紧缺的人力和战备物资。

维修发电机等雷达设备有相当的难度,但却正中我的爱好。我的用武之地由此打开:哪里有雷达,哪里就有我的身影。各种发电机、马达、变压器等,无论出自哪个国家,什么种类,哪种控制,问题大小,我都手到病除。我精湛的修理技术在部队里出了名,被部队封为“油机大王”。同时,无论我走到哪里,都会积极培养当地官兵维护修理机器。我的努力及出色的战勤保障得到了部队表扬,因而荣立三等功。部队把立功喜报寄到家里,那是老父亲第一次收到我的好消息,他非常高兴。

1953年周耐德荣立三等功的证明书

1953年,我们营接到赴朝鲜抗美援朝的通知。我和大家一样兴奋,收拾行李,打好背包,告别家人。就在全体官兵上火车的那个晚上,我被叫了出来,说另有重要任务安排。原来国家要成立解放军防空学校,抽调部队各关键岗位技术尖子去武汉筹办这所学校。我和刘瑜都被调去,主要编纂教材和教书,自此我俩相识,并喜结连理。我们的俄语翻译王智涛当了学校的第一任校长。这时期的雷达比我们刚进部队时稍微先进些。雷达信号直接汇总传到指挥所,指挥员现场指挥飞机或火炮去战斗。那几年我经常出差,去各地服务支援。其中,王智涛校长几次派我支援江西的一所军校,这所军校里有许多将军,邓小平也在其中。在那里工作时,我经常走一条很短的小道,那条小道直通邓小平居住的将军楼,所以被称为“小平小道”。

1964年,我和刘瑜被调到河南信阳的空军高炮学校,还是以教书、编书为主,培养炮瞄雷达技术人才。与之前的雷达不同,炮瞄雷达是高射炮系统的组成部分,它靠雷达预警扫描搜索,自动跟踪空中目标,再根据计算机辅助系统,测定目标坐标,计算射击参数,并通过指挥仪控制高射炮瞄准射击。炮瞄雷达由4门或8门炮组成,由雷达控制炮组,同时实施打击,现在的地对空火箭炮就是基于这个原理。在信阳炮校,我再一次遇到交大同班同学林语伦,他先我们一步到了炮校。我们两家都育有三个女儿,其乐融融地住在同一栋教员楼,直至1969年炮校解散。

周耐德、刘瑜伉俪

一生从善助人为乐

我父亲为振兴民族工业奔波一生,他始终惦记着家乡建设,是家乡有名的大善人,名列家乡名人堂的首位。只是父亲临终前,我因在部队无法返家,没能见上他最后一面,内疚的心情至今都难以平息。

父亲的言传身教时时影响着我。他人有困难时,只要有能力,我一定倾力帮助。在纪律严明的部队,士兵们朴实无华,互助互爱。除了部队的需要,许多士兵的个人难处,如果能帮上忙,我都义不容辞。后来部队从供给制转到薪金制,许多家庭开始置办起收音机、手表、自行车等。我的维修手艺名声在外,许多人来找我帮忙修理“几大件”。我的业余时间全部免费贡献给了战友,经常胳膊上同时戴着几块表,桌子上摆着别人的钟和收音机。我的孩子们也先于其他孩子有器械修理的机会,也体会到帮助他人的快乐。

除了处处帮人解决困难,我还资助过战友的孩子上学。结婚时我与爱人刘瑜约定:一,凡是有人借钱,只要家里有,就一定要借,因为借钱的人一定是迫不得已才开口的;二,如果借方不主动还钱,永远不去追讨;三,大家赚钱不容易,不要欠人家钱。好人缘带来了好福报,我俩一门心思扑在工作上,常常忙得顾不上家,孩子们吃过左邻右舍的百家饭,从来没有挨过饿。

我这一辈子总的来说活得挺开心。我始终葆有自己的爱好,凭着这份热爱和钻研,为部队雷达事业做出了贡献。如今社会大发展,用武之地多多。希望年轻的同学们珍惜大好时光,脚踏实地,学好本领,不怕吃苦吃亏,听党的话,是金子总要发光的。

周耐德接受母校师生采访

本文原载杨振斌主编:《思源·初心》,上海交通大学出版社2023年版,第133-148页。略有删节。写作中得到周耐德、刘瑜校友夫妇女儿周定女士的热忱帮助,特此致谢!