初心 · 印迹

初心 · 印迹

李均:我的摇篮——交通大学

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2025年是上海交通大学党团组织成立100周年,也是学校“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。为弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

李均,1931年生,江苏苏州人。1948年考入交通大学电信管理系,1949年2月加入中国共产党。1950年参加中国人民解放军,1954年后先后任教中国人民解放军军事工程学院、长沙工学院、国防科技大学,历任教授、教研室主任、系副主任等职。曾获全国科技大会奖,全军科技成果二等奖,国家科技进步二等奖,国防科工委科技进步一等奖、二等奖,光华科技基金一等奖等奖项,享受国务院政府特殊津贴。2011年7月25日,李均在上海接受上海交大党史工作人员采访时,讲述了自己与交大的渊源:诞生在交大,这里是她幼时的摇篮。读书在交大,这里是她知识的摇篮。入党在交大,参军在交大,这里是她政治与事业的摇篮。

生于交大

1931年春分,我出生在交通大学的二进洋房,就是现在的教师活动中心那里,当时我父亲李谦若任交大土木工程学院院长。父亲给我取名“均”,一来取其“土”字旁,我妹妹和弟弟的名字分别取“木”“工”字旁和“程”字;二来因为春分时节,昼夜均分。

李均珍藏的交通大学图像

在交大校园里,我度过了无忧无虑的童年。学校红色的大门,门口那座小桥,在我幼小的眼里是那么的宏伟,我常常在大人的帮助下抓着金色的门钉往上攀。工程馆,我父亲曾参与督建工作,可以说是我当时见到的最伟大的建筑了。我喜欢它的坚固、高大,尤其是在里面说话能听到回声,这对我有极大的诱惑力,我经常一个人跑进去大喊大叫,根本不听劝阻。春天到了,我和姐姐在校园里采野花,小黄花、小蓝花和白色的荠菜花……比赛谁采得多、采得美。有时,拎着小篮,跟大人们到大草坪上去挖野菜,草头、荠菜和马兰头都是我们的佳肴。我还在体育馆的游泳池里玩水,因为我还小,只能伏在妈妈的背上,这是我第一次闻到氯气味道。也许是第一印象特别深刻,以后无论在什么游泳池里,只要闻到氯气味道,都会想起交大的游泳池,想起妈妈的背。我们一大群孩子还常在老图书馆后面的小山头上玩“官兵捉强盗”,我年龄最小,常常摔得鼻青脸肿。

1937年8月13日,淞沪战争的枪声结束了我的金色童年。日军侵入上海,很快就强占了交大校园。我清楚地记得,我一手抱着心爱的娃娃,一手牵着妈妈的衣襟,一步一回头地离开交大我可爱的家园。我们住进拥挤的租界,上海沦陷的日子里,物价飞涨,父母的话题总离不开如何变卖家产,如何填饱肚子。我有时做梦回到交大,过着天堂般的和平生活,那里的一草一木依然是那样的熟悉,可是醒来却发现仍然生活在铁蹄下。什么时候才能真的回去呢?

长于交大

1948年9月,我考进了交大电信管理系。当年该系录取率是1比14.5。进交大学习,一来圆了我当交大正式学生的梦,二来为报答父母和老师的培育之恩,三来也为自己找个栖身之地。当时国内战事纷乱,政府腐败,生活艰难,抗战胜利后的美好期望全成了泡影。国家、个人前途都很渺茫,一个女孩不读书能干什么呢?11年之后,我重新回到交大。

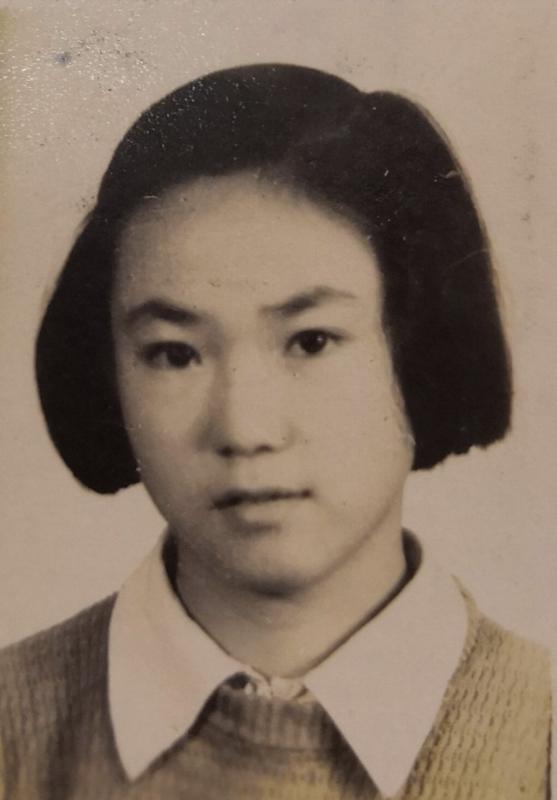

李均中学毕业照

跨进久违的校门,见到一幅极大的画像,从中院的三楼一直挂到一楼。啊!那不是我姐姐李菊吗?怎么回事?她曾是个不苟言笑的沉静女孩,居然如此抛头露面地让人家把大照片挂在半空中,参加学生会竞选,简直不可思议。

离正式上课还有几天,李菊让我到民众夜校去代几天课。从十四五岁开始,为了贴补家用,我曾多次在富人家当过家庭教师,他们家中凶猛的狼狗、豪华的陈设和调皮、厌学的学生,都令人望而生畏,我每次去上课都是提心吊胆的,上完课出来才一身轻松。民众夜校的工人学生虽然年龄比我大,却勤奋上进,而且非常尊重我,我觉得和他们在一起,自己还是有点用处的。以后才知道,这就叫做知识分子要为工农大众服务。

开学了,在新生报到的日子里,校园里洋溢着热烈的迎新气氛,到处都可以看到由学生会和各系精心制作的迎新标语和宣传画。在新生接待站,有茶水供应,有老同学帮我们搬运行李,指引我们办理注册手续,解答各种疑难问题。各系还召开迎新联欢晚会,表演精彩的节目。很多新生是第一次离开父母家庭,甚至是第一次远离家乡,对号称“冒险家的乐园”的大上海和知名学府交大有种既陌生又恐惧的感觉,然而,学校里有那么多老大哥、老大姐,他们的热情照顾令新生们觉得特别温暖和亲切。

我进交大读书时,交大已经是“民主堡垒”了。1948年交大组织五四营火晚会,姐姐李菊叫我去看看,我就来看,感受到青年学生们的热情。我就读的复旦中学也有学生运动,但当时我只管读书,啥都没有参加,所以接触进步思想是从交大开始的。当时,交大地下党采用合法斗争的形式,利用社团活动,进行党的宣传,团结教育年轻学生。校园里,处处洋溢着青春和活力,对于我们这些初来乍到的新生来说,新鲜极了。作为新生——各社团网罗的对象,我毫无选择地一下子参加了十几个社团:青年会、合唱团、舞蹈班、秧歌队、美术字学习班、漫画学习班、普通话学习班、读书会、四一联谊会、每日新闻社……我们唱啊,跳啊,不知不觉中接受了党的教育,看到了祖国的前途,找到了自身的价值。

1948年下半年,解放战争进入三大战役,同学们都渴望知道战事的真相,而这些消息从政府的报纸上是不可能得到的。学生会组织了每日新闻社,每天早上上课前,在学生会门口(即容闳堂西北角)出版一期大字报,报道最新战况。消息来源,一是当地的外国报刊,二是中间势力的报纸,三是解放区的新华社广播。有专门的同学每天深夜负责收听记录。为了保护参加工作的学生,避免暴露,7个班级轮流编辑报导,每班1天,一周1次。我班负责星期二出版。我星期一在指定的地点向当天的负责人取钥匙,星期二早上天蒙蒙亮,就和我班的七八个同学们一起开始工作。同学陆中华擅长外文,他便从外文报上翻译摘录消息。朱声玉等同学擅长中文,便从事编辑工作。钱素芬等同学擅长书法,便负责抄写。为了争取时间,往往是编好一条就抄写一条。大家在一起非常高兴,一会儿就完成了。当我们看到很多同学簇拥在大字报前,如饥似渴地争相阅读这些胜利捷报时,感到很骄傲。

1949年1月,曹子真发展我秘密参加党的外围组织“新青联”。在交大,对我影响最大的是曹子真,她带我参加各种活动,指导我阅读进步书籍。曹子真为了工作,经常废寝忘食,放弃学业,令人感动。而且她为人非常正直,有人说她“搞了一辈子政治,没有一点政客作风”。2月,曹子真发展我入党,我成为班上第五名共产党员。当时我还不满18岁,认识也很幼稚,只是觉得眼前一片光明,中国有希望了,这希望就是中国共产党。

大逮捕之夜

南下的解放军,跨黄河,渡长江,攻克南京,眼看上海就要解放了。这种大好形势大大地鼓舞了我们,在校园里,热火朝天地组织起各种迎接解放的应变组织:护校队、巡逻队、救护队、宣传队、秧歌队……绝大部分同学都参加到斗争中来,大家以无比兴奋的心情迎接解放。

大学时代的李均

然而,敌人不甘心失败,1949年4月26日凌晨,“飞行堡垒”装甲车和大批警察冲进校园,逮捕进步学生。本来地下党曾得到有关情报,知道这几天敌人要来,于是每天夜里都安排了巡逻,并准备在敌人来后大家集中到体育馆里,这样人多势大,使他们难以下手。但是那天,装甲车一下子就冲进后门,同学们来不及集中。我当时还在睡梦中,只听见房门外乱哄哄的,同学们奔走相告要集中,我的动作慢了一步,出来时走廊里已经没有人了。我就用力敲厕所旁边一间宿舍的门,但里面的同学不知道敲门的是谁,不敢开门。我只好回到自己房间,仍然躺在床上。过一会儿,就听见门外响起急促的脚步声,是敌人来了!我听到他们首先走到对面,用钥匙打开了李菊的房门,在里面翻箱倒柜,幸好那几晚她都隐蔽在校外。然后他们又逐间搜查,当走到我房门口时,装腔作势地喊道:“同学们,开开门。”我不睬他们,他们便开始大声吆喝,使劲捶门。我想,只有我一个人在屋里,这门是绝对不能开的,便用被子蒙着头,一动不动。只听见有人爬上门,借着走廊上的灯光,透过门上气窗的玻璃往里看,接着说:“三张床,没有人。”就走了。原来,我睡的是一张软铁床,而且当时人很瘦小,躲在被子里面,别人看不出来。在他们搜查别的房间时,我不便出来,只好接着睡。因为半夜里折腾了一番,居然一觉睡到次日上午9点钟。待我醒来时,敌人已经走了。同学们见到我都特别高兴,大家告诉我,当晚敌人抓走了50多人,没见到我时还以为我被敌人抓走了呢。接着,全市大学都被勒令停课,反动军警强占了校园,大家只好怀着满腔的愤恨离开了可爱的校园。于是,我第二次被赶出了交大。

热血交大

1949年5月27日,上海解放了!同学们都归心似箭,从四面八方赶回学校。虽然只离开了一个月时间,校园却已经满目疮痍。最令人发指的是,敌人在临逃跑前杀害了我们两位同学:穆汉祥和史霄雯。这两位都是毕业班的同学,都像老大哥似地对待我们。穆汉祥还是我们电信管理系的,很幽默,总爱和我们开玩笑。他们很聪明、很能干,正是大有作为的时候,可是就这样活生生地被残杀了。我们在新文治堂开追悼会时,场内一片抽泣声,大家都很悲痛,我们宣誓:你们的血照亮了路,我们会踏着你们的血迹继续前进,安息吧烈士!会后,几千人默默地排着整齐的队伍在市内出殡。然后,我们把他们安葬在大草坪南面,也就是现在的烈士墓中。我参加了烈士家属的接待工作,当烈士的遗体入土的时候,她们放声大哭,悲痛欲绝,这样生离死别的悲惨情景,我还是第一次遇到。我这才体会到革命不光是唱歌跳舞,而更是严肃的、残酷的、你死我活的阶级斗争。这事对我影响极为深远,可以说是终生的。每当我因工作需要而牺牲假日时,只要想想他们已经为革命牺牲了整个一生,就会毫无怨言;每当我为个人利益而烦恼时,只要想想他们已经为革命利益而慷慨地抛弃了头颅、洒尽了鲜血,就会觉得很惭愧。

我们毕竟是学生,经过这段急风暴雨般的革命斗争后,党要求我们回到学习中来。我们开始抓学习,党员更要好好学习。以前党员学生忙于革命运动,学习上有所放松。班上组织了互助性的学习小组,谈思想,谈学习。还有一帮一结对子,互相检查,互相促进。我们认真地听赵富鑫先生讲物理课,听凌渭民先生讲英语课,听曹凤山先生讲电工课,听徐桂芳先生讲微分方程课。起初觉得有点生疏,好在我们这些有能力考上交大的人,都有一定的基础。于是我们努力啃书本,记笔记,做习题,做实验。这段时间给我打下了扎实的理论基础,培养了我严谨和求实的学习作风,使我终身受益。每天晚饭后,我班同学坐在大草坪上,围成一圈,唱歌、做游戏、听“九头鸟”大喇叭播送的新闻和音乐(我曾任校播音组长),切磋学问,讨论天下大事。晚风习习,飘着泥土和青草味。这些日子过得很充实,也很潇洒,这是真正大学生的生活。

1950年1月,李均和同学们在饮水思源碑前留影(前排左起:虞企萍、陆平、李均,后排为张毅)

可是好景不常。1950年6月,美国侵略朝鲜,战火烧到鸭绿江边。10月,中国人民志愿军赴朝参战。国家发出了动员学生参加军事干部学校的号召。战火烧到了家门口,祖国最可爱的人在流血。平静的校园又掀起了波澜,青年学生热血沸腾。大学三年级第一学期,交大600多名学生志愿报名参军,其中300多名被批准参加中国人民解放军军事干部学校,我便是其中的一名。在校任教的姐姐李竹告诉我:母亲不同意,父亲的意思是最好毕业了再走。我说:“都打到家门口了,等不及毕业了。”父亲就没有二话了。1951年1月9日,我走的当天晚上,学校里人山人海,敲锣打鼓,我母亲也从家里赶来送我。我们戴着大红花,在工程馆门口上了车。我在心里说:“别了,亲爱的妈妈!别了,朝夕相处的同学们!别了,美丽的校园!别了,幸福的大学生活!别了,亲爱的母校!”这是我第三次离开了交大。

从军行

我们欢天喜地上了卡车,再上了火车。我们被送去不同地方,有的去海军,有的去空军,有的去总政。我去的是总政,在南京等了三天,让我们返回上海,到华东防空司令部学习一段时间后再去北京。于是我们又回到上海,穿上军衣回学校,看到人就敬礼,神气得不得了,同学们看到了羡慕得不得了。

1951年1月,穿上军装、重返校园的交大学子们摄于工程馆前(左起:陈乐水、李均、黄为群、张才安、何捷明、杨炳元、陆平、吴翔)

我们在上海3个月,主要学习雷达。给我们讲课的是高我两届的交大电机系校友唐安琪和刘瑜,他们是上海“二六轰炸”时从交大调到华东雷达部队的,他俩教得很好。最后一个月,大家分散去雷达站实习,我被分到南汇雷达站。平时雷达都在执行战备任务,用于侦查敌机,不能随便操作,但一旦出现故障就要紧急维修。我很乐意参加维修,这是很好的学习机会,于是提出不管什么时候进行维修都请叫上我。我每次都跑步赶去参加修理,有时半夜睡得迷迷糊糊的,也被叫醒。

实习结束后,我被分配到一个待建的修配厂。这个厂将要承担维修雷达、供应器材、机械加工等任务。厂址已定,厂房尚未建造。我参与建房监工、架电线等工作。我们组长、技师童天爵,也是“二六轰炸”时从交大调出的学长。他提出:厂房建好后要布电线,请专人来布线很贵,就自己动手吧。我们就跑市场买器材,动手布线,这是很好的锻炼。我们那个年代,什么事情都是白手起家,碰到什么事情也不害怕,反正没有现成饭吃的。

1953年李均在雷达部队

1954年要召开第一届人民代表大会,为保卫会议顺利召开,需要在内地建立几个雷达站,其中一个站设在石家庄附近。为此,新组建12连,我被调去当技术副连长,负责整个连队的技术工作。12连先设在藁城某飞机场,后改设在石家庄东面的方北村,雷达架设在一个土堆上。这个连队都是男同志,就我一位女同志,在偏僻的农村上厕所很不方便,结果,有一天,几位战士说送我一个礼物,原来,他们在山上为我搭了一个厕所,称为“山中饭店”!当时那里没有电灯,天黑了,点的是油灯。每逢晚上外面有“嘟嘟嘟”的声音,连队的理发员、卫生员、通讯员、保密员等几人就开心了,卖驴肉的老头来了。因为我工资最高,大家就让我请客买驴肉吃。连队驻扎在农村,住在老百姓家里,工作很艰苦。那时要架有线电话,有时下雨,电话不通了,要紧急修理;刮大风了,机器倒下来,要固定;转移阵地,地上很泥泞,车子开不过,就在地上搭木板,很多人在车后用力推,大家说我没力气让我坐在车上抱着两个大发射管,以确保发射管完好无损。从1954年8月至12月,我在连队呆了大概4个月,那段时期,得到很多锻炼,值得回忆的地方很多。

哈军工的岁月

后来,我又被调去中国人民解放军军事工程学院(简称哈军工)。原来筹建哈军工,要调一批教师和学员,有人说:最好从部队调位懂技术的女同志,因为女同志不合适呆在部队。最后成钧司令员把我调去了。20世纪70年代成钧司令员提起这事,还说,那时候调人都调最好的。

我在连队领导一个连,技术算高的,完成任务很好,所以我很自豪。到了哈军工,马上就受挫了。我被分配到空军系的雷达教授会,那里的苏联专家说,你大学没有毕业,怎么教大学生啊?你就先在实验室待着吧。于是我负责雷达教授会的实验室,并给外专业的同学开课,讲授雷达、无线电等知识。我感到,我来到学校好像什么都不是啊。并且自觉专业能力确实不行,因为在交大要学无线电的时候,抗美援朝参军了。所以我就抓紧自学。后来外语教研室一位同志对我说:“我认识你。”我问:“你怎么认识的?”她说:“老看见你跑图书馆,你这个人怎那么用功?”反正我觉得只要有时间,就要抓紧学习。后来我看到学生浪费时间,就觉得可惜。年轻人的时间值钱,学的东西一辈子有用。

1958年李均在哈军工

在国防科技大学的科研工作

1970年学校主体南迁长沙,改名为长沙工学院,1978年改建为国防科技大学,回归军队。改革开放以后,搞机电结合,1983年成立精密机械与仪器系。原来我是搞电的,就把我调去当副系主任。虽然我对机械方面不熟悉,但是要我去做,我也不怕。这就和科班出身的人不一样。有的科班出身的人会觉得我在学校里没学过,不会。我是连滚带爬出来的,不会也不怕,从这点来讲,我胆子比较大。精密机械与仪器系相较于那些老机械系是新的,但很快我们就迎头赶上,承接了国家重大项目。比如说磨光,能达到原子的精度。几个科研项目都搞得不错,达到国内先进水平或相当于国际先进水平。问题是后来没来得及搞下去,对于应用到生产上还有一些距离。

1990年李均获国家科学技术进步二等奖

我们的一项科研攻关项目是测量工件的圆度。车床工作时,轴有晃动,车出来的工件的截面其实是椭圆。所谓的工件圆度就是拿理论上的圆去比对,这里多出来一块,那里少一块,谷值和峰值之和,就是工件的圆度。我们测量的重复精度能精确到0.02个微米,比国家计量局测量的精度还高。后来不光搞测量,还能补偿,就是在车工件时,控制车刀,把多出来的地方削掉一点,因此可以提高工件的圆度。我去国外讲课,他们也都觉得我们达到的精度很高。后来这项技术投入到实际应用中,譬如做汽车活塞,运用我们的技术可以使圆度相对精确。一开始我们这技术是为航天部做的,现在它的运用很广泛。

我60岁的时候还承担着国家自然科学基金的重大项目。我觉得承担的社会职务太多了,如在校级和系级的党委、纪委、学术委员会、学位委员会任职,在全国和湖南省的仪器仪表学会、科协任职,还是长沙市人大代表。我觉得应付不过来,也不喜欢经常出去开会。于是我申请办理离休。离休后我还做了好多事情,将手上的科研项目做完,把所教的研究生培养好等。

等学校事情全部完成后,我就回上海定居了。因为我们是上海参军的,家庭基础在上海,直系亲属也在上海,几个条件都符合。所以1986年的时候就批准我们可以回上海。1999年分给我们海军干休所的房子,2000年我们搬进来。住在这里,我们很满意。

李均夫妇接受交大师生采访(左起孙萍、孙仲康、李均、吉运韵、余悦)

本文原载姜斯宪主编:《思源·激流》,上海交通大学出版社2019年版,第395-413页。略有删节。