初心 · 印迹

初心 · 印迹

李根深:在“民主堡垒”中成长

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2025年是上海交通大学党团组织成立100周年,也是学校“十四五”规划收官、“十五五”规划谋划之年。为弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

李根深(1930-2015),浙江湖州人。1947年12月加入中国共产党,任交通大学新民主主义青年联合会党组书记。1951年交通大学毕业后留校任助教并担任交大教职员工党支部书记、党总支副书记、校党委委员。1952年被选送到苏联莫斯科莫洛托夫动力学院攻读副博士学位。1956年回国后,历任哈尔滨汽轮机厂副总设计师,哈尔滨工业大学教研室副主任,七院七〇三研究所总工程师、所长,中共黑龙江省委副书记、哈尔滨市委书记,黑龙江省人大常委会副主任、党组副书记,并当选为中共十三大中央委员。1996年3月离休。2012年6月30日,李根深在接受上海交大党史工作人员采访时,详述了他考入交通大学后在“民主堡垒”熔炉的锤炼下参加进步运动、加入中国共产党的过程,并结合自己的经历总结了解放战争时期交大地下党的成功经验。

读中学时思想启蒙

我出生于1930年,6岁时进入浙江南浔丝业小学念书。这所小学是丝业公会办的,是南浔最好的小学,老师都很有水平。但好景不常,1937年日本军队大举侵略我国,10月份就打到了南浔,一路烧杀抢掠。三年级时学校停办,我们家开始逃难,后迁到上海租界,我在上海景云小学继续就读。不久父亲到苏州教书,把我带到苏州,我先后在培德小学、县立中学读书。

李根深(右)接受母校采访

初三时抗战胜利。当时我们班上有个姓王的同学思想比较进步,有可能加入地下党组织或党的外围组织。他告诉我们,抗战胜利后国民党要来接管,学校马上就要党化,也许我们都会变成三青团成员。在他的动员下,我们五六个成绩好的同学就转到教会办的东吴大学附中。那时东吴附中刚从上海搬回苏州。我在那里读了一年半,虽然学费挺贵,不过我学习成绩好,有奖学金,学费全免。

东吴附中完全仿效美国的自由主义教育,校方鼓励我们自由探究,独立思考。学校图书馆条件很好,什么书都有,我是那里的常客。从那时起,我的思想开始“左倾”,教导主任专门找我谈过一次话,警告我不要参加任何政治活动。

考进“民主堡垒”

1947年夏高中毕业之际,我开始选报大学。当时我想报考清华,但父母不同意我去北方读书,说是杭州、上海、南京都可以。南京的中央大学我不想去,因为国民党势力太强。最后,我报考了三所大学:浙大、交大、中国纺织工学院。结果,三所学校我都考上了。家里就动员我去念纺织工学院,因为那是民族资本家荣毅仁办的,设在上海。因为那时我父亲没了工作,身体又不好,靠家里的积蓄过日子。而荣毅仁办的这所学校,学生毕业后马上可以到荣家企业工作,而且待遇特别好,试用期100块大洋,正式录用后120块大洋,在当时算得上高工资。还有,读书期间所有伙食、学费都由学校提供。

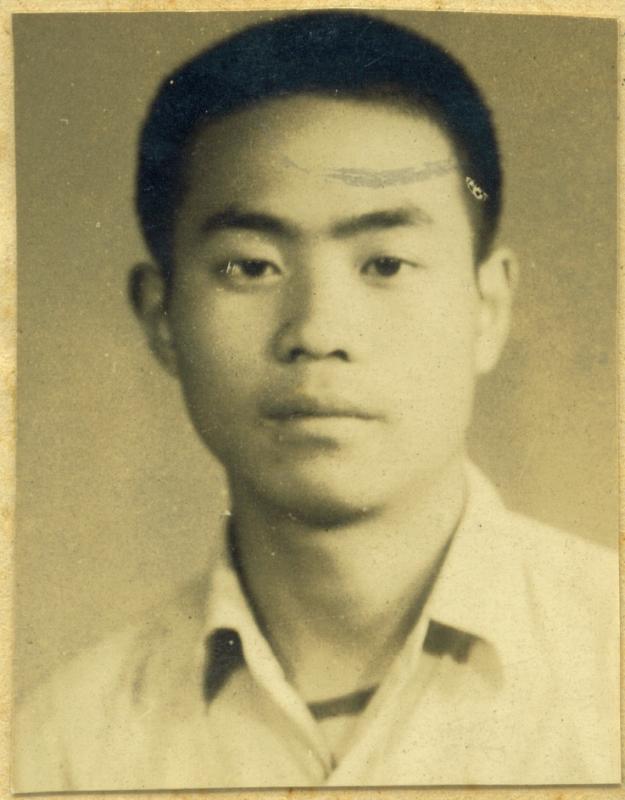

大学期间的李根深

但我没有去读中纺,因为那时我的思想已经“左倾”。当时交大的学生运动搞得热火朝天,在江浙一带甚至全国都很有影响,是当时公认的“民主堡垒”。因此,我向往这所学校。交大那年新生发榜特别晚,大概在开学两个月后。之前,我先进了浙江大学读机械工程系。交大发榜后,我是机械工程系第一名。我就从浙大退学回到上海,进了交大机械工程系。

交大当时虽然处于国民党专政独裁的统治下,但是有关教学、学术重大事项都由教授会“说了算”。举两个例子:一是国民党几次企图把“三民主义”作为一年级新生的必修课,但教授会不同意,被拒绝。二是校长人选。1947年5月“五二〇运动”后,校长吴保丰被迫辞职,国民党想派当时上海教育局副局长李熙谋来当交大校长。李熙谋是交大电机系毕业生、留美博士,当了多年交大教务长,完全有资格上任。但在酝酿过程中,教授会认为他政治党派气息太浓,不宜任大学校长。最后选了当时交通部的技正(即总工程师)程孝刚来接任校长。

入学一个月即入党

那年我参加完三所大学的考试后,在家里等成绩,比较空闲,于是阅读了大量书籍,如《列宁选集》、高尔基的三部曲《童年》《在人间》《我的大学》等。所以,我一进交大,就有人来做我的工作。如机械系一个姓王的同学是地下党员,他经常找我谈心,我们经常交谈对时局的看法。

进交大一个多月后,他就要发展我入党。但他不能暴露党员身份,只能对我进行引导。当时发展党员的一般做法是:党员只同发展对象谈思想,两个人感到思想比较融合,就到此为止。然后组织上另外找一个发展对象根本不认识的党员,两人就是见了面也不知道,只知道都是交大的。组织上告诉发展对象一个接头暗号,比如说来人手里拿什么报纸,拿什么书,是什么一个姿态,等等。到了指定地点,发展对象就知道这个人是来接头的。如果发展对象确切回答了入党意愿后,他就回去向组织报告。然后,他再让最开始的那位引导人联系发展对象,做入党介绍人。这就叫单线联系。之后,组织上派了交大物理系的陈楷作为组织代表,由他主持仪式,吸收我入党。开始联系我的就是陈楷,后来联系我的有赵国士、陈启懋等人,赵国士是航空系学生,当时是交大党总支委员,后来当过上海工程技术大学的领导。陈启懋是化学系的,也是支委委员,后来是国际问题研究领域的专家。

迎接上海解放

我在1947年冬天参加了地下党,入党后我也介绍了一些同学入党。当时交大学生2000多人,但是在上海解放前地下党员已发展到190人左右,加上当时党的外围组织新民主主义青年联合会会员有近400人,所以骨干进步力量就达学生总数的1/4。我所在的机械系民四〇级(1951届)总人数40多人,地下党员4人、新青联会员13人。

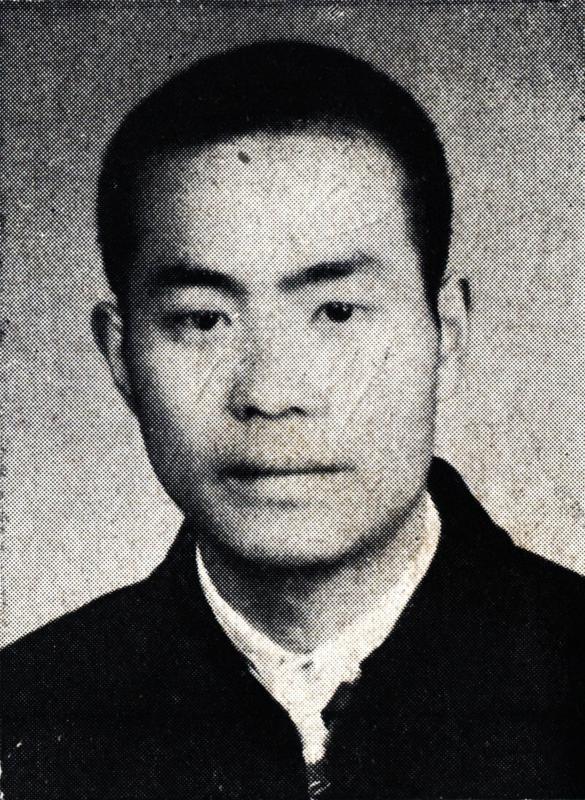

1951年7月,李根深在交通大学毕业照

那时动员学生很顺利,一次拉出去队伍起码有七八百人,声势浩大。1948年的红五月,上海学生界的纪念活动就放在交大,一些有名的音乐家,如周小燕等,都愿意到交大来演出。我们学生自治会办的公开刊物,共产党在香港公开办的报刊,都可以在交大阅报处看到。

交大学生中也有少数三青团员,但他们不知道哪些学生是共产党员,只能猜想。后来,组织上通知我说:“现在有特务注意到你了,要小心一点。”因为从特务中间传出话来,对某个“光头”学生要特别注意。我当时理着小平头,组织上要求我不能一个人独来独往,因为特务在人多的地方不敢抓人。

1949年“四二六”大逮捕时,国民党军警入校抓了50多个学生。组织上及时通知我隐藏起来。上海解放前的一个多月,我基本上没有参与活动,躲在高安路一户姓谢的家里,是我高中同学费开的姑姑家。费开的哥哥是费孝通,他们是同父异母兄弟。我在谢家住了一个多月。那段时间里,我白天就猫在家里,晚上才出来散散步。

后来上海解放了,我就高高兴兴地回到交大。当时军管会派唐守愚来接收交大,后来他做了上海市高教局局长。那时交大校园内外到处洋溢着喜庆的氛围,大家发自内心欢迎人民解放军,拥护充满希望的新中国。

派往苏联留学

新中国成立后,地下党身份公开了。我开始负责党总支宣传工作,后来我任副书记,之后交大党委成立,我是党委委员兼教职员工支部书记。当时李培南来当党委书记,他是党校来的一位老革命。除了党的事务外,我还兼当聂光墀的助教。他是个比较开放的人,机械系教授,教热力工程。他出生于湖南有名的聂家,晚清上海道台聂云台的子孙。

我1951年毕业,当时抗美援朝,我报名参军,没有批准,就留了校。后来组织上送我到苏联去学习,我就读于莫斯科莫洛托夫动力学院。该学院有12000人,校长是苏联领导人马林科夫的妻子。

我在那里读了三年半,它的学制系统和美国不一样,美国大学本科毕业叫学士,然后念硕士,有一年半、两年、三年的,随你选读,硕士之后再读就是博士。硕士一般不写论文,而是做一个综合性的读书报告。博士一般都是要写论文。苏联是学德国大学的一套,学工程的学生毕业出来就是本科毕业生,没有学士。然后你再读研究生,一般是三年。三年里一年半要通过几门考试,普通课、专业课。通过以后,一年半做论文,这个论文一定要有一些比较独立的成果。做工程要有实验、研究,通过了就授予学位,相当于技术科学的候补博士。读博士的话,搞工程在于科研成果,有了成果并得到公认,才可授予博士学位。所以在俄罗斯要获取技术博士不容易,一定要有成果。

李根深夫妇合影

1956年学成回国后,我到机械部报到,那时汪道涵任机械部常务副部长,他找我和另一位从美国回来的王姓留学生谈话。他对我们谈了国家的总体形势,说是国家建设急需人才,你们有两个选择,一个是回上海,但不是回交大,而是到闵行汽轮机厂,当时上海六千千瓦捷克的汽轮机刚制造出来。但是,汪道涵希望我们到哈尔滨。因为那是一个新的工业城市,更需要技术力量和技术人员。哈尔滨有两个地方,一个是哈工大(哈尔滨工业大学),一个是哈尔滨汽轮机厂,两个地方都需要人。我说我刚从学校出来,如果到工厂去锻炼一下最好。汪道涵表示赞同,于是我就来到哈尔滨汽轮机厂设计处,担任副总设计师。

关于交大地下党组织的一点思考

解放战争时期从事地下党组织工作,须冒着丢脑袋的巨大风险。在这样严峻的大环境下,交大地下党组织在群众中的影响力却很大,始终坚持反对国民党独裁统治斗争。党领导下的学生自治会有专门的办公活动地点,经常公开展示党的宣传刊物,如《群众杂志》(香港出版)、《新华日报》等;下午四五点钟,党领导组织下的“大家唱”“大家跳”活动很热闹,几百人在大草坪上唱解放区的歌,如《塞北好风光》《信天游》《跌倒怕什么》《团结就是力量》等,以及跳秧歌舞等。同时,大喇叭用响彻云霄的“九头鸟”伴放音乐,令敌人胆战心惊。当时上海市市长吴国桢甚至说:“交大是国民党统治下的一块共产党根据地。”

当时全校的系科代表大会是经过各系、各班级民主推选产生的,学生自治会是最高权力决策机构,成员中有三分之二以上是党员、新青联会员,或倾向进步的群众。

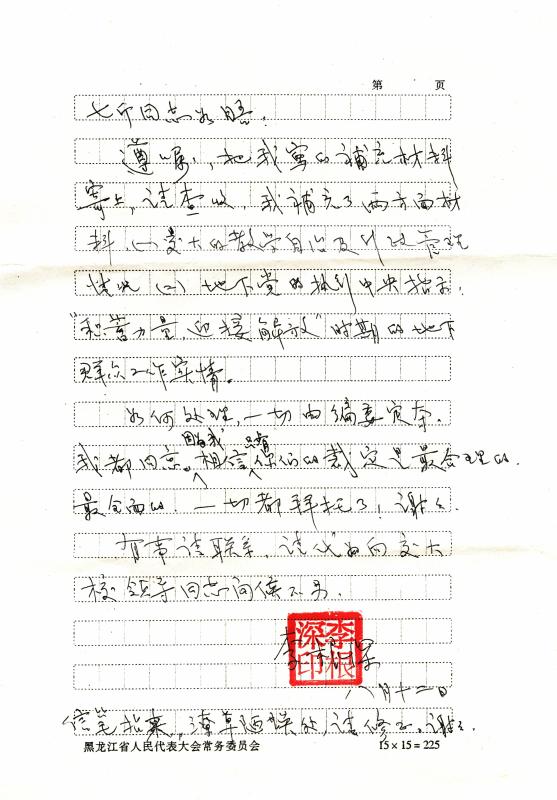

2013年8月,李根深致函采访人员,对访谈稿提出修改补充

为什么在国民党严密统治的上海,在交大校内还有军统、三青团特务学生监视的严峻环境下,党组织会有如此大的影响呢?我认为:首先,最重要的是当时全国的大环境。当时党的新民主主义理论、方针、政策,抗战以后已逐渐深入人心,在解放区已经实施。与当时国统区的官员腐败、通货膨胀、民不聊生形成了深刻对照,不少群众从实际生活中体会到,还是共产党有办法、有希望。其次,内战的军事形势从1946年到1947年后逐渐明朗,国民党节节败退,损兵折将。最后一个重要原因是,千万不能忽视党的基层组织与基层广大党员与群众的血肉联系、鱼水关系,以及在这个基础上细致深入的群众工作。

李根深与母校采访人员合影(左起:盖晓娜、孙琦、李根深、欧七斤)

当时,不管在国统区还是在解放区,党都深切知道,群众路线、群众工作是党的生命线,是我们一切工作的出发点与归宿点。做群众工作首先要融合到群众中去,和他们打成一片,做他们的知心朋友,知道他们的欢乐、痛苦,熟悉他们的怨恨、期盼。在此基础上提出能表达的这种愿望,以增进群众利益,并形成路线、方针、政策、口号、措施等,然后再回到群众中去,不断修正、补充、完善,用群众自愿自觉的力量去实践它。这就是毛主席所说的“从群众中来,到群众中去”“先做群众的学生,再做群众的先生”的辩证过程。

作为地下党员,我对群众路线、群众工作铭感至深。那时我们一星期一次党小组会,主要内容就是研究如何发展班上进步力量,每个党员都有分工联系的对象,一个一个地分析研究,对他们的家庭背景、个人经历、政治态度、兴趣爱好都了解清楚,然后一个个争取,一步步做工作。从不反对党,到同情党的部分主张,到支持党,甚至最后加入党。我们的方法也灵活多样,聊天、谈心、家访、看电影、借书报杂志、座谈交流,以及参加各种进步文艺活动等。

总之,我们地下党员就是深入细致地做群众工作,也就是通过这样扎扎实实、点点滴滴的工作,才聚沙成塔,形成了地下党党员人数接近学生总数的近十分之一规模,从而产生巨大的影响力。

新中国成立以来,我们党成为执政党,有一阵子党的群众工作有所减弱,党群关系逐渐疏远。当前,我党正在进行群众路线的教育实践活动,这是十分必要的,我们应该牢记来自人民、根植人民,全心全意为人民服务是党的根本宗旨,始终保持党同人民群众的血肉联系,发扬党的优良传统,更好地带领人民群众创造美好的幸福生活。

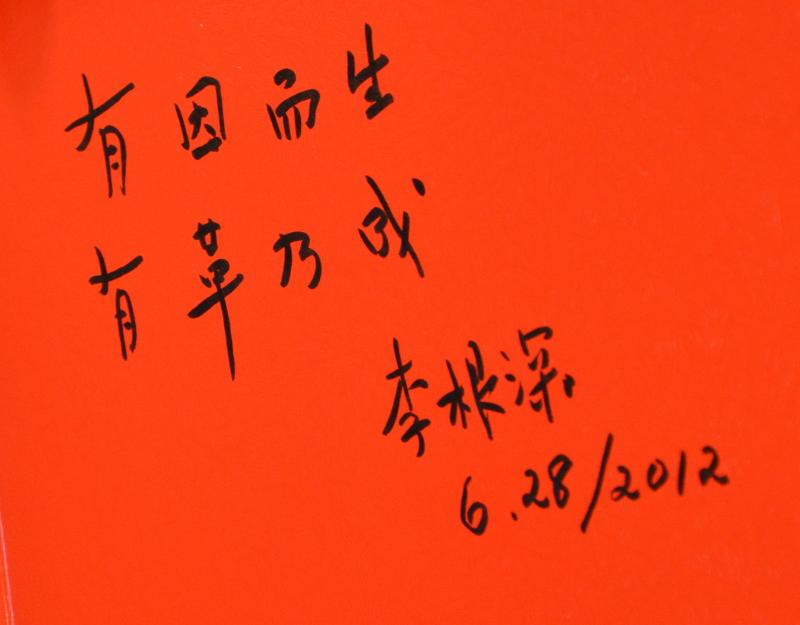

李根深为母校的题词:有因而生,有革乃成

本文原载姜斯宪主编:《思源·激流》,上海交通大学出版社2019年版,第346-358页。略有删节。