初心 · 印迹

初心 · 印迹

赵国士:拼搏执着的人生

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是学校深入实施“十四五”规划的攻坚之年。为迎接中华人民共和国成立75周年,推动党史学习教育常态化长效化,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

赵国士(1930-2012),原籍苏州,生于上海。1947年考入交通大学化学系,后转航空系,1951年毕业。1947年9月入党,曾任交大地下党总支委员、交大首届青年团总支委员会书记。中华人民共和国成立后,历任空军航空杂志社副总编辑、国防科委第六研究院第一研究所副所长、沈阳飞机制造公司副总工程师、上海交大分校党委书记、上海工程技术大学副校长等。本文根据赵国士的文章及2012年6月曹子真的口述访谈整理而成,讲述了赵国士拼搏执着的人生故事。

苦涩的童年——失乐园

赵国士从记事开始,听的就是“我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘……哪年哪月,才能回到我那可爱的故乡。”赵国士问母亲,他们这么想家,为什么不回家?母亲跟他说,他们回不了家,因为那个地方被日本人占了。

赵国士出生于知识分子家庭,父亲赵希昂是中国自己培养的第一代西医,母亲杨荣球毕业于湘雅医学院附属护士学校,他的家庭条件曾经非常好。对赵国士而言,日本侵华两次毁了他的家。他原来住在华界边上的一座花园洋房里,淞沪抗战后,日军入侵上海,突然有一天,家里闯进来几个人,威吓说这个地方我们要用。孤儿寡母只得仓皇逃离,花园洋房就这么丢了。母亲当时在中山医院当护士,他们就搬到中山医院附近自家的房子里去。可那虽是中国地界,日本人却可以任意出入,中国人是任人欺负的,几度惊吓后,房子又丢了。一家人只得逃进法租界,租住亭子间,大约17、18平方米的空间里放两张小床,祖母睡一张,母亲住医院时,赵国士就睡另一张。母亲回来,赵国士就搭个帆布床睡。

父亲过世时赵国士年仅四岁,祖母常跟孙子说:“国士啊,我们现在过日子全靠妈妈。哪天你妈妈嫁人的话,你就得去学徒。”赵国士把这话听进去了,放学后就去他们家弄堂口的洗衣摊学熨衣服,去擦鞋佬那里学擦皮鞋。他说,妈妈要是嫁人,我可以这样来挣饭吃。母亲也没说什么大道理,翻来覆去就一句话,“赵国士,你将来吃什么、怎么生活,全靠你今天努力。”赵国士深深懂得,自己要是没有本事的话,将来就没有立足之地——家里就是这么个教育。他从小学习非常刻苦,成绩非常好。三年级那年他得肾炎,休学了,一年后复学,学校让他念三年级。他说让我去四年级跟跟看吧,坚持去念四年级,结果跳过一级,成绩还是很好。

波折求学路——抗争与入党

初中三年,赵国士的各门功课都很优秀。这时由于家庭经济拮据,他差点辍学。母亲除了医院里的护士工作外,工余时间还去做特别护士,到有钱人家里护理重病号,这样收入比较高。即便是这样,赵国士的每年学费开支还是家里比较大的一个负担。他申请《申报》为寒门子弟设立的助学金,通过了选拔考试获得两个学期的《申报》奖学金,解了燃眉之急。

赵国士说,“我的高中学习,那是非常坎坷的。”高中三年,他念了五所学校。1944年初中毕业以后,赵国士考进私立大同大学附中。这个学校课程挺重,读了一学期,赵国士不太喜欢这里的环境和课程。这时初中同学田一庚说要到正养中学去读书,赵国士听他介绍颇为心动,1945年初,也考入正养中学。正养中学是原在苏州的东吴大学附中,“八一三事变”后迁来上海。日寇进入上海租界后,附中跟租界里的其他学校一样改了名。这所中学好些科目都是东吴大学教师兼课的,教学质量很好,师生关系、同学关系也很融洽,赵国士很满意这个学校。升高三时,东吴附中要迁回苏州,家境好的学生都跟着学校走,赵国士经济困难没法去,他同学林宗琦家还要困难,他们俩就留下了。

赵国士向他的数学老师求助,老师介绍他们去复旦实验中学。这个学校非常沉闷,训育主任是三青团的,教务主任是国民党党员,这两人把学校管得死死的。赵国士他们跟这两位主任发生了好几次冲突。1947年初,光华大学学生到复旦实验中学宣传“沈崇事件”,被训导主任轰了出去。赵国士和林宗琦议论说,应该让人家宣传真相嘛,遭到训导主任训斥,他俩顶撞道:“你是中国人不?中国人受侮辱,你为什么不生气!”类似事件接二连三,到学期结束,他俩被学校开除了。这个打击实在是太大了,他们当时都不敢告诉自己的妈妈。

这时数学老师告诉他们,东吴附中还有教师和学生留在上海,办了个养正中学。老师介绍他们到那儿去念书。赵国士他们顺利通过考试进去念书,可是,念了还没到一个礼拜,问题来了。原来,养正中学还没有正式立案,立案要到一年后,这样到他们毕业也赶不上拿文凭。

这时还是那个数学老师,介绍他们去乐群中学——抗战前的格致中学,这可是当时比较进步的学校。在这里,赵国士开始结识到一些进步同学,最早熟悉的是杨希康。当时以杨希康为核心有一个团体,课余常在一起活动,地点就在杨希康家三楼。这个小团体起初主要是开展一些活动,讨论一些问题,提高一下思想认识,慢慢地就秘密传阅学习灯塔小丛书《中国革命与中国共产党》《论联合政府》等。在学习和活动中,赵国士逐渐成长为推动班级学生运动的核心。

高三下学期,赵国士他们发动的比较大的运动有两个,“反会考”运动和“红五月”学生运动。“反会考”的起因是当时的上海教育局提出要在高中毕业生当中举行一次统一的会考,凡是会考不及格的就不许毕业。这个政策造成了学生与政府之间的对立,一下子就爆发了声势浩大的“反会考”运动。由于关系到每个学生的切身利益,所以90%的同学都参加了,平时为三青团和国民党讲话的一些学生也不敢公开表示反对,最后会考取消,学生运动取得胜利。接着,1947年5月,“红五月”学生运动进入高潮,从上海开始逐步发展成为全国性的反饥饿、反内战、反迫害,要和平、要民主、要饭吃的学生运动。这个运动差不多一直延续到学期终了,到他们高中毕业。这两个大的运动,乐群中学也搞了,而且搞得很出色。赵国士已在最高年级,他们班是学校里跑得比较前的,他们班一动其他班级就跟着动起来。而他们班领头者就是杨希康、赵国士。

赵国士入党是在高中毕业不久。1947年7月,杨希康把他找到家里,向他谈入党的问题。赵国士当场表态“我要求入党”。9月初交大开学前,他得到通知被批准入党。

五校录取——选择了交大

高三这一年,赵国士辗转三个学校,最后半年更是在风起云涌的学生运动中度过,虽如此,他并没有放松学习。1947年高中毕业,赵国士在日记中写道:“投考大学是我唯一的出路,如果失学就是失业,前途是不可设想的。”当时大学是单独组织考试的,他报考了五所大学,浙大、燕京、同济、交大、清华。由于他初中以来就喜欢化学,摸摸仪器做做实验,并且,觉得这个专业将来较易找职业,所以,专业清一色填报了化工类专业。

浙大是最早公布录取名单的,赵国士与林宗琦都被录取了,9月初,他俩一起去了浙大。过了一段时间,交大发榜,赵国士又被录取了,党组织决定他回上海读交大,情况相同的还有李根深、凌希羽等同学,他们于是结伴回上海去了交大。当时,大学录取名单公布在《申报》等几大报纸上,因此考生们特别关注报纸上的发榜名单。那一年,赵国士考取了报考的全部五所大学,结果,五所大学陆续发榜,他都榜上有名,且张张名单都排在前面!考生们都觉得很奇怪,怎么这也是赵国士,那也是赵国士,这事在师生中引起了一阵轰动。

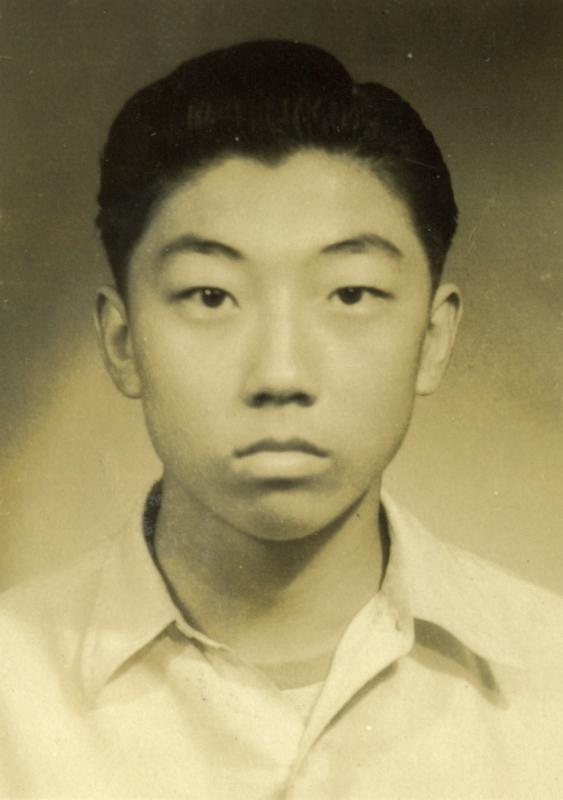

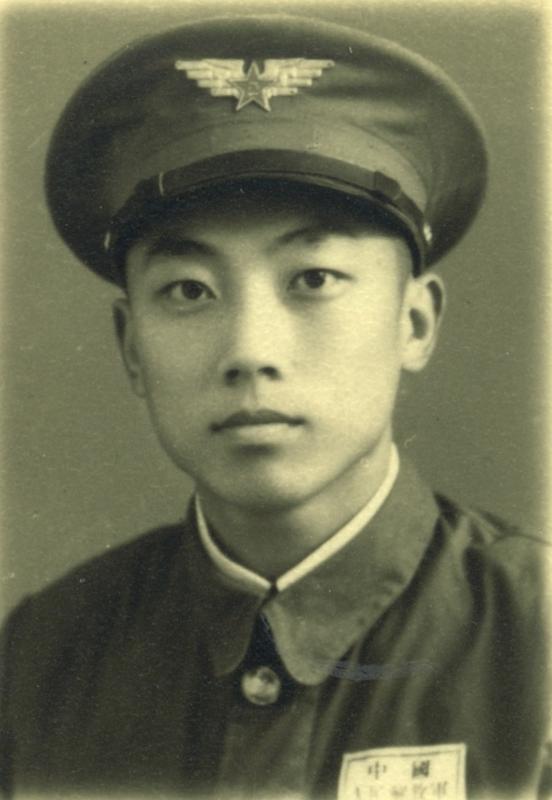

赵国士交通大学入学照

在交通大学,赵国士遇见了许多非常好的老师。求学坎坷,不得不发奋自学的他此时只觉茅塞顿开,心情豁然开朗。当时化工系的微积分、物理,都是跟工程学院一起上大课,物理要上两年,这是跟别的大学不一样的。微积分课的老师是编积分表的徐桂芳,那是很好的老师。物理课是跟航空系一起上的,老师是留德的王志昌,全英文讲课,第一堂课就告诉学生:“你们将来都是要到美国去上MIT,上哈佛的,所以,英文一定要学好。我以后就用英文给你们讲课,这是在课堂上说的最后一句中国话。”

整个一年级,赵国士还能正常上课,也能正常参加考试。二年级上学期开始,由于参加革命运动,地下活动非常多,赵国士开始缺课了,学期快结束的时候,他参加了总支委员会,地下工作特别紧张,缺课就更厉害了,成了班上比较奇怪的学生,他们班学生不多,一共三十几个人,缺课容易暴露。并且,他还是想扎扎实实读书,不愿意到考试的时候突击,混个及格就完了。所以,二年级下学期,他休学了,从1949年2月到5月,休了一个学期。

休学干革命,学业无法继续,赵国士想,为了革命可以读有利于革命的书啊,转而投入地学习革命理论,研读《新民主主义论》《共产党宣言》《目前形势和我们的任务》等著作。赵国士懂三门外语:日文可以阅读,俄文可以笔译,英文完全可以自由运用。有人问他日文是什么时候学的?他说就是在日本人统治那个时候学的。那时候,许多青年学生觉得要爱国,把日本人发的教科书撕掉甚至扔进茅厕,他却就势学会了日文。只要有机会学习,他就在学习。

炽热的情操——锻炼与成长

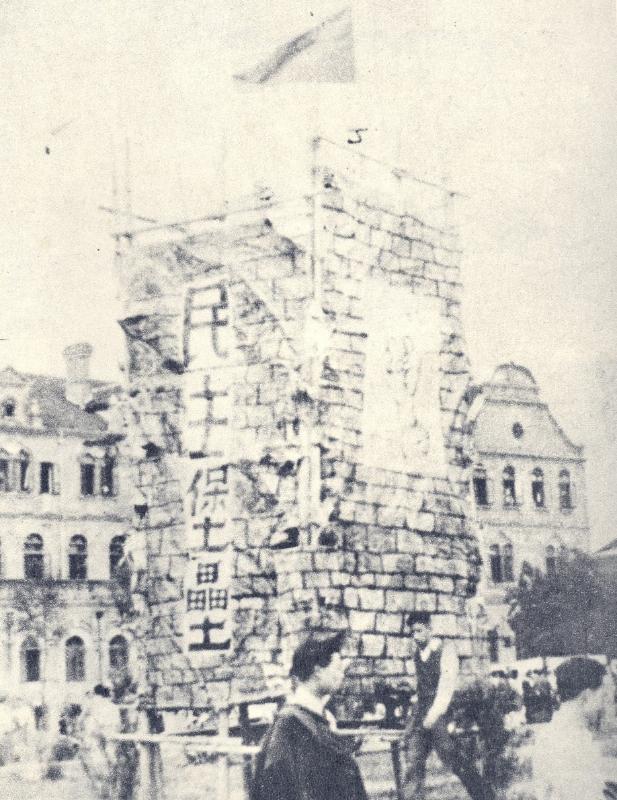

赵国士学习成绩优异,为人正直、热情、稳重,深受同学信任。赵国士进交大后,正是革命形势发展非常快的时期,他担任的工作越来越多。1947年11月刚入校时担任党小组长,1948年1月任四〇级分支部委员,10月担任四〇级分支部书记,1948年11月初至上海解放任交大总支委员。他参与了交大这一时期的各项学生运动,前一时期从班级工作做起,后一时期进入交大地下党的领导核心,在上级党委领导下,和全校3000名同学、400名新青联会员、198名地下党员一起把上海交大铸成第二条战线上的“民主堡垒”。

1948年5月,矗立在交大校园内的“民主堡垒”

1947年10月,赵国士进入交大,他的党组织关系也转入交大。11月,赵国士担任新生党员党小组长,主要是做四〇级的群众工作。1947年10月底,迎新工作后他们就发动同学参加四〇社,差不多该级同学全都参加了。四〇社主要是为同学谋福利,在它的组织推动下,同学还挑起过为全校办食堂的重担。经过募捐寒衣等运动,四〇社涌现出一批积极分子,他们思想活跃,并不满足于四〇社的这种群众性的活动。四〇级分支部注意到这种情况,考虑把积极分子组织起来。1948年4月,赵国士出面组织积极分子春游,期间成立星光社。星光社是由积极分子组成的党的外围组织,它的活动政治性很强,主要是议论政治时事,树立革命人生观和讨论如何开展班级工作。起初有40多个人,后发展到五六十人。以后,星光社成员转为新青联会员,基本上都入了党。

1948年11月初赵国士进入交大党总支,分工联系三九级分支部。1949年2月四一级分支部成立,赵国士负责联系四一级分支部。严祖礽被抓后,赵国士又接手四〇级分支部。因此,上海解放前他同时联系几个分支部。还单线联系李德元等同志配合上海解放绘制徐汇区地形图,内容包括敌特机关、驻军营房、火力布置及民房建设等。

赵国士回忆地下工作曾说,发展党员工作,对同学的思想教育,都是一个过程。有的时间短,有的时间长,跟客观形势有关,也跟同学的觉悟程度有关。他说,党员先是应该跟同学在生活上打成一片,为同学谋福利,建立感情。其次,要根据同学的兴趣跟爱好,积极组织同学参加文艺、体育、美术、画画、唱歌、跳舞等文娱活动。再次,动员同学参加各种各样不同层次的进步社团,动员同学参加进步的学生运动;第四,是阅读进步书籍,组织讨论。这些步骤是灵活的,比如,有的同学有一定的思想觉悟后,就参加进步的学生运动;有的是参加运动后,再做深入细致的思想工作。思想工作要做细致,比如,一起去参加反美扶日运动,不是说反美扶日运动完了就完了,运动回来以后还要交流,谈谈参加运动的感想、看法等。在赵国士看来,政治思想工作是个性化的工作,做群众工作最基本的是做扎扎实实的个性化的思想工作。政治思想工作是一种事业——政治思想业。

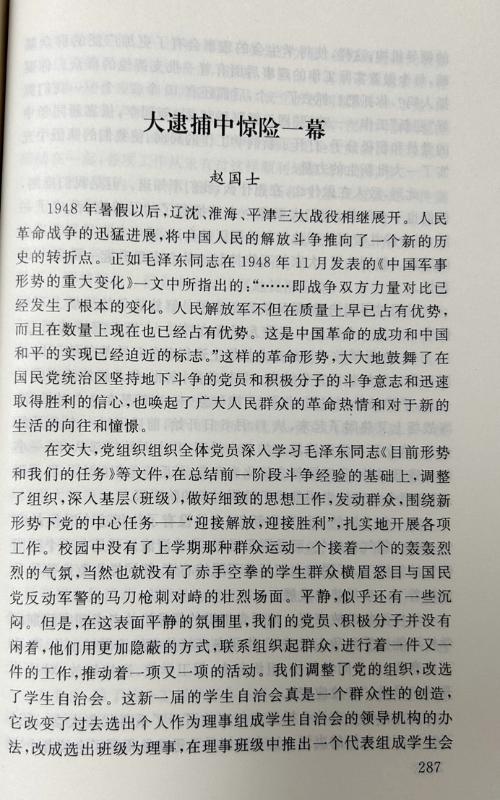

大逮捕中惊险一幕

1949年4月下旬解放军渡江,南京解放,上海解放指日可待。但国民党垂死挣扎,残酷镇压,对全市17所大专院校进行大逮捕。4月26日凌晨一时许,军用铁甲车撞倒交大后门,由校内特务带路,全副武装的军警架上机枪,迅速封锁校内各学生宿舍楼,按预先准备好的名单逐个对照逮捕。赵国士面对这场大逮捕,临危不惧,经受了一次和敌人面对面斗争的考验。据赵国士《大逮捕中惊险一幕》一文回忆:

到了4月25日总支负责人通知总支委员会成员当天晚上在西斋楼下那间屋子里开会。吃完晚饭,拉上窗帘,开始开会。因为那天会议的主要内容就是讨论通过待发展的党员,由组织委员取出事先交到他那里的由本人写好的入党申请材料,逐一先由分管的总支委员简单地介绍情况,然后大家进行讨论,通过以后,由他负责登记入册,再点上火,放在一只破旧的脸盆中烧毁。由于那天讨论的材料不少,那只脸盆里面堆满了纸灰,周围的地板上也撒了许多纸灰。会议开到晚上近10点半时,区学委书记俞宗瑞来了,先了解了总支委员会议进展的情况,然后简单作了布置,要求加强夜间的巡逻和警戒,就离开了。接着庄绪良根据俞宗瑞的要求去具体布置。这时已快12点钟了,还有一些材料来不及讨论,大家说,今天就到此为止吧,留下的以后再说。西斋三楼那间房有四张床,严祖礽因为时间太晚,怕路上不安全,就让我睡在开会的屋子里。人们陆续离去,各回自己的住处。我那几天跑的厉害,倦极,爬上床去倒头就睡着了,由负责组织工作的同志收拾残局。

突然,我被走廊上嘈杂的脚步声吵醒,看表,还不到五点。我起身拉开一点窗帘,向外探视,天还未亮,灰黑的,但几乎所有的房间都开着灯,灯光下看见宿舍楼门口站着人,像是兵,不由得心中一阵惊喜,是不是解放军来了?但随即冷静了下来,先开门走出去看看情况再说。我走出门,看见走廊里有人来回走动,还有人拿着脸盆到洗脸间打水洗脸,但两头和中间的大门都有国民党兵把守着,出去已经不可能了。我回到房间里,打开电灯,首先触进眼帘的是一脸盆和旁边的纸灰,不由心中一阵紧缩。我努力控制住自己,使自己镇定下来,在这个时候,需要的是冷静,是措施,而不是惊慌和恐惧。我立即再走出去,顺着走廊跑到走廊转弯处那间没有窗户的房间里。那是负责清扫宿舍的工友放置清扫工具的地方。我取了簸箕和扫帚,回到房间里,迅速把纸灰都扫进簸箕里,把脸盆深深地塞进床底下。然后,把扫帚盖在簸箕上放回那个存放清扫用具的小屋,把纸灰倒进盛放垃圾的竹筐,再在旁边捡几张废纸盖在上面。然后又回到自己的房间,当我再一次检查确认看不出有什么破绽时,才深深地吸进一口长气,把提着的心放了下来。

我在课桌后面坐下来,顺手取过一本书,不经意地翻着,努力使自己保持着镇静,等待和观察着事态的发展。这样又经过了约摸有20来分钟,突然听到门上重重的一击,我站起来要去开门,但还没有来得及挪动地方,门已经被推开,走进了一个汉子,后面还跟着一个持枪的士兵。那家伙,一身典型的当时警察局里包探(上海人称之为“包打听”)的装束,穿着一件深灰色的长衫,袖口外翻,露出了里面的白衬衣,头戴一顶宽边的呢帽,鼻子上架着一副黑镜,手里还拿着一本厚厚的像账簿似的本子,大概是学生的名册吧!他向我挥挥手,示意我坐下,然后向房间环视了一圈,在认为没有什么异样后,就向我伸出手:“学生证”。我很周到,把市民证和学生证一起给他递了过去。他接过去看了一眼,然后拿过“账册”。这时我又紧张起来,努力思索着如果他发现我与名册上这个房间的主人姓名不相符时我该怎么回答。不过还好,他大概没有时间也没有兴趣去逐个姓名进行核对,而是在“账册”中抽出两张纸来,这就是“黑名单”了,他把它展开,把我的学生证与它对了一遍。在确认没有对上号以后,他就顺手把我的学生证和市民证撂在桌子上,然后像是很威严似的抬起胳膊来,把手放在脑袋旁边,手指向上,手心向后,把手一招,仿佛发了一个无声的命令:撤!随即转过身,打门口走了出去。那木偶似地站在他背后的兵士也机械地转过身,跟着他走了出去。

我依然坐在那里,一动也不动,估计他们已经走远了,才站起来,把门关上,重新坐了下来。

这样估摸又过了20来分钟原来已经寂静了下来的走廊又喧嚣了起来。我走出去,走廊里挤满了同学,在议论着,交换着情况。我穿过人群,看到门口的兵士确已撤走,就赶紧三脚两步地跑上三楼,看到了三位总支委员。这时天已大亮,我们从310室那间朝北的窗户里望出去,可以看到现在淮海西路二号门那里被捕的同学被押上警车的情景。到这时我才知道,那个放党员名册的小包还在我睡觉的房里,他们三人正为此在担心着哪。于是赶紧一起赶到楼下那屋子里,关上门,组织委员蹲下身去,在床底下摸了一阵,掏出了那个蓝帆布的小包,打开,取出名册,这才松了一口气,翻看了一下,仍旧放进包里,提走了……

从那时起到现在整整50年过去了,我仍常常回忆起以上这段经历。直到现在,当时的情况仍历历在目。每当我想起刚解放时激动的情景和解放前夕牺牲的战友,我总会情不自禁地热泪盈眶,这是欢乐和悲痛交融的热泪。而当我想起大逮捕的情景时,又总会有一种交织着愤恨和战栗的心情。当时,对逮捕、迫害思想上是有所准备的。但敌人如此狡诈和凶狠,是善良的人们万万想不到的。4月26日离他们丧钟敲响只有一个月,垂而未死、还剩一口气的敌人,对手无寸铁的学生竟动用了装甲车破门而入,手持机枪、手枪等武器分割、封锁、包围学生宿舍,进行大逮捕。朝夕相处的同窗好友,被押上囚车的情景似乎还在眼前。可见,敌人在最不利的条件下也不会束手待毙,敌人总是凶狠的,这是我几十年来一直思考着的一个问题。写到这儿我似乎进一步领悟到了鲁迅的痛打“落水狗”的精神,更感到毛泽东同志顶着国际压力,将“革命进行到底”“宜将胜勇追穷寇,不可沽名学霸王”战略思想的英明伟大。

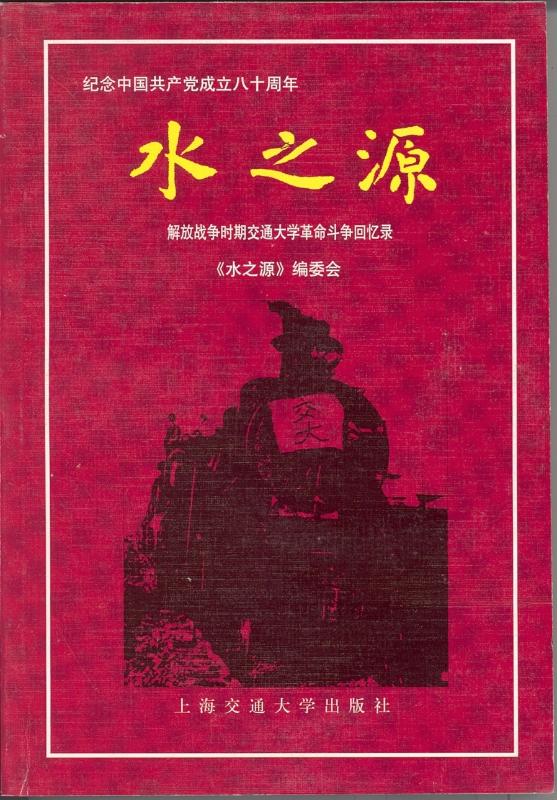

《水之源》上登载赵国士的文章《大逮捕中惊险一幕》

勤奋敬业 奋斗终生

新中国成立后,赵国士的注意力很快回到学习上,他想读好书建设祖国。由于在化工系学习的时候主要在搞革命工作,他对自己以往的学业很不满意。而且这时候他的兴趣已经转移到航空方面——交大校园里有一架由原国民政府航空委员会拨赠的飞机,就停放在草坪上,他对这个飞机产生了浓厚的兴趣。他了解到中国的航空跟国外的差距太大后,就想学习航空知识为国家的航空事业贡献力量。1949年9月,他转入航空专业,重新开始大学学习。他很珍惜这个来之不易的学习机会,读书非常用心,也取得了出色的专业成绩。当时的航空系系主任曹鹤荪说,他的课就两个人听得懂,一个是丁崇生,一个是赵国士。

20世纪50年代初,中共徐汇区委抽调赵国士去青年团徐汇区工委当宣传部部长,这意味着学业中断,航空梦破灭。他思想上一下子接受不了,但想到了入党誓词,还是服从了组织分配。

1955年赵国士军装照

赵国士的中国人民解放军军事工程学院毕业证书

1951年,抗美援朝参军参干,赵国士带头报名,加入空军,是团市委树立的海陆空三个标兵之一。在空军司令部工作期间,他27岁担任《航空杂志》副社长、副主编。1957年,考入在哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院空军工程系。1958年4月到112厂从事东风113飞机机身结构设计。1960年哈军工毕业,次年来到刚成立的601所,正式加入飞机设计队伍的行列。先后组织领导重大试验设备、设计研究,负责美机RF-101A、F-4B等残骸的分析研究。1964年起参与歼八飞机设计研制全过程及多个型号的高空高速歼击机的设计研制。1970年代初负责垂直起落飞机的研制。赵国士先后担任601所研究室主任、副所长,松陵机械公司副总工程师。1981年12月被聘为飞机设计与管理高级工程师,后又被国务院授予“有突出贡献的专家”称号。他为祖国航空事业拼搏30年,在设计专业和科研组织领导方面都做出了突出贡献。

在长期的设计管理工作中,赵国士感觉到我国管理领域的落后,1981年,他重回上海,重返交大,重进课堂,年过半百,成为美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院和交大合办的决策科学和计算科学双硕士研究生班学生,刻苦钻研管理学知识。1983年,他被任命为上海交大筹建管理学院负责人。1984年,被任命为上海交大分校党委书记,主持筹建上海工程技术大学,1986年任该校副校长,主持工作。80年代后,他译著论文不断,被评为管理学教授。赵国士对科技研发、企业管理、理论研究都有过长期深入的研究和思考,因此,对于社会需要什么样的人才有较全面客观的认识。他眼界开阔,办学思路全面清晰,正确把握“依托工业办学,主动为企业服务,为工业生产第一线培养应用型人才”的办学定位,为学校的生存与发展奠定了很好的基础。这是他拼搏的最后一站。

1990年赵国士获上海市科技进步三等奖

赵国士干一行,专一行。对于岗位的变化和新领域中的探索与耕耘,他是这样认为的:“新中国成立50年来我还常常想到在学生运动中的生活。尖锐火热的斗争培养了一大批党员和革命群众,特别是尖锐残酷的敌我生死斗争,最容易锻炼人、考验人,催人奋进,奠定革命的人生观。几十年来不论在什么岗位、什么地方,也不论是顺境、逆境,我们都能顽强拼搏,尽了自己的责任,做出了自己的一份贡献,是可信任和依靠的一代知识分子,这是最令人欣慰的。”

本文原载姜斯宪主编:《思源·激流》,上海交通大学出版社2019年版,第327-345页。略有删节。