初心 · 印迹

初心 · 印迹

康继昌:从地下党学生到中国机载计算机研制第一人

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是学校深入实施“十四五”规划的攻坚之年。为迎接中华人民共和国成立75周年,推动党史学习教育常态化长效化,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

康继昌(1930-2018),上海人。1947年考入交通大学电机工程系,1949年4月加入中国共产党。1951年1月参加解放军。后历任中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)讲师、副教授,西北工业大学(简称“西工大”)教授、计算机系主任、博士生导师。20世纪60年代初主持研制成功我国第一台机载火控计算机,后又主持研制多种型号的电子计算机。2011年10月23日,康继昌在西安接受上海交大党史校史研究人员采访,回忆了早年在交大求学和参加爱国学生运动的经历,简述了新中国成立后在哈军工和西工大投身计算机科研的经过。

交大世家

我祖籍江苏南汇,就是现在的上海浦东。我出生在1930年,那时候日本步步紧逼,民族危机不断加深,我国抗日救亡运动风起云涌。我从小就立下了科学救国的志向。

1947年我毕业于上海私立晓光中学,这所中学是江苏人蒋建白先生创办的,新中国成立后并入向明中学。同年11月考入交通大学。说起来,我们康家也算得上是交大世家。我父亲康时振就是交大附小毕业的,后来又读了交大的土木专科,接着赴美国康奈尔大学深造,取得了土木工程学硕士学位;我伯父康时清则是1910年交大铁路科毕业,后赴英国伯明翰大学学习矿科,曾任汉冶萍公司工程师及交大土木工程学院、电机工程学院教授。我们家族中还有不少远亲也在交大学习过。

记得我考入交大总分是317分,其中数学76分、物理39分、化学54分、国文40分、英文41分、中外史地及公民课67分。我当时所填的第一志愿是工学院电机工程系,第二志愿是化学工程系,第三志愿是土木工程系。由于电机系报考人数多,比较难进,我被调剂到了化学工程系就读。这一年我17岁。

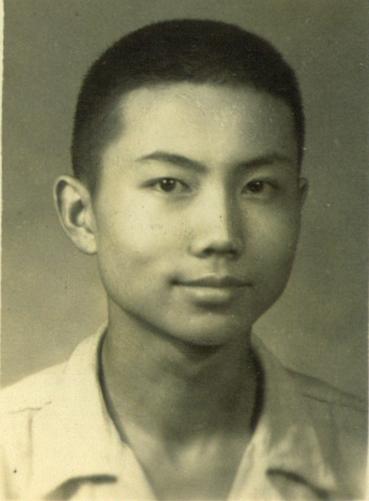

大学时代的康继昌

我求学期间,申请到了叔蘋奖学金。这是近代实业家顾乾麟先生以其父亲名字创立的奖学金,主要面向家境清寒、品学兼优的中学生。按理说我父亲是公务员,历任江苏省建设厅第一科科长、全国经济委员会公路处技正、交通部公路处副处长、运输统制局工务处副处长、交通部公路总管理处帮办、交通部公路总局下属西南公路工务局局长等职,工资待遇不低,无奈家中人口众多——我有兄弟共四人,均在求学,学费颇巨;母亲则是家庭妇女,没有收入;此外还有一位年过七旬的老祖母需要赡养。这么些人都靠我父亲一人的薪俸养活,外加新中国成立前几年市面上物价飞涨,确实捉襟见肘。

事实上我在化工系只读了一年,二年级就转到了电机系,原因是化学死记硬背的东西比较多,我比较喜欢逻辑推理,不太喜欢背东西。我把我的情况跟我伯父康时清讲了,他去找了电机系主任钟兆琳,就把我转了系。好在工学院一年级无论哪个系所上的基础课都是一样的——无外乎国文、英文、三民主义、通史、体育、微积分、物理、化学、物理实验、化学实验、投影几何和机械画图之类,所以跟上电机系二年级的课程进度没有什么困难。

求学岁月

我进交大的时候,学校校长是程孝刚。他对学生开展的民主运动表示同情,很受学生的拥护和爱戴,但在国民党当局的压力下任职不到一年就辞职了。此后由工学院院长王之卓兼任校长。王之卓本人是交大毕业的,在大陆政权交替的时期努力维持学校的稳定,他对进步学生也尽量采取保护的态度,新中国成立后他担任武汉测绘科技大学的校长。王之卓和程孝刚后来都成了中科院学部委员。当然作为学生,我在交大读书的时候,不怎么见得到他们二人。

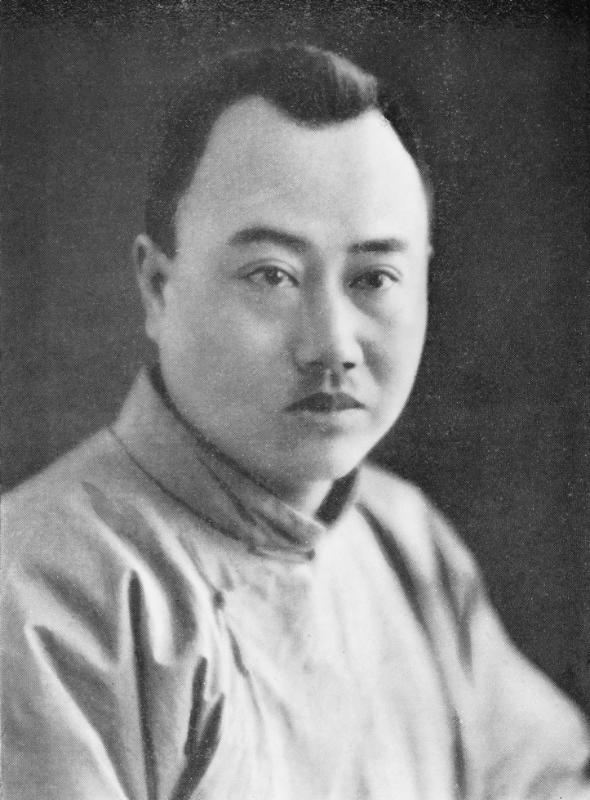

程孝刚(1892~1977),1947年9月至1948年7月任交通大学校长

王之卓(1909~2002),1948年7月至1949年5月任交通大学校长

抗战胜利后,交大工学院得到恢复,并不断扩建下属系科,到新中国成立前已经包括电机、机械、土木、造船、航空、轮机、工管、纺织、化工、水利等10个系。工学院院长原为王之卓,他代理校长后,院长一职由土木系教授王达时接任。我们电机系的主任钟兆琳则是著名教授,同时也是中国电机工业的拓荒者,他讲课概念讲得很明晰,后来20世纪50年代交大西迁,他积极响应国家号召,毅然决然地放弃上海的优越生活,第一批去了西安,为西安交大电机系的快速发展做出了巨大贡献。

至于教过我的其他老师,至今我还能记得他们中不少人的名字。像教物理的赵富鑫,教材料力学的贾存鑑,教热力学的金悫,教机构学的楼鸿棣,教金工原理的林海明,教工业化学的李懋观,教工业分析的王汝霖,教铸工实习的蒋汝舟等。此外,朱物华、严睃、陈湖、陈季丹、沈尚贤、曹凤山、张钟俊等人也都是电机系的名师。

我们那时学的主要专业课程有直流电机、交流电机、交流电路、交直流实验、电测、蓄电池、热电学和电机设计等。升入三年级后进一步分组,有电信门和电力门。我选的是电力门。电力门还要另外学习电力厂设备、动力厂设计、输配电、水力发电厂、蒸汽动力厂及电力铁道等科目。

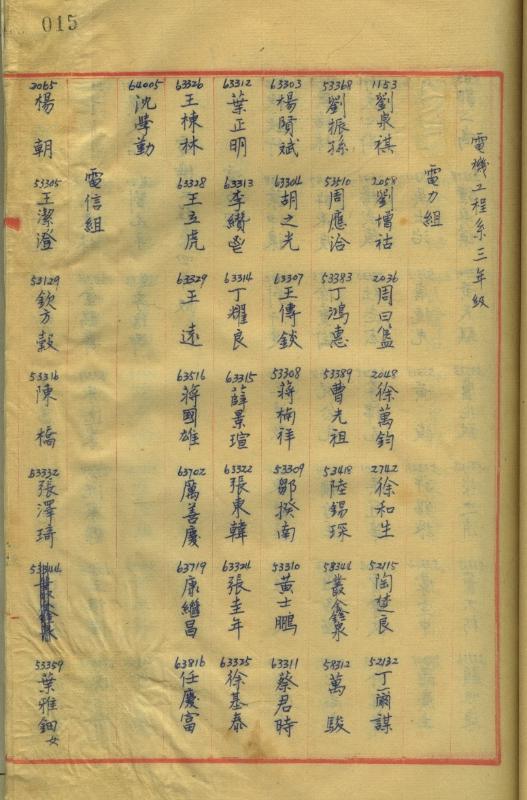

交大1949年度电机工程系三年级电力组学生名单

老交大的传统是“门槛高、基础厚、要求严”。这点我是深有体会。以物理为例,在交大有“霸王课”之称,工科学生要读两年物理,其他大学只需读一年。不仅如此,物理课后习题量大、难度高,此外自己还要找些课外参考书上的习题来做,因为平时的测验和期末的考试很多时候就是在课外书上选题,所以不多做些题目开阔眼界的话,难以应付。

我一年级读化工系的时候,宿舍被安排在中院313室,转到电机系后,宿舍被调到了中院304室。我们1951届的同学,许多人至今还保持着联系。我记得我们毕业时搞了一本《交通大学1951届毕业纪念刊》,这是从新中国成立前保留下来的传统。我手头就有一本,珍藏至今。我的同学中有成就的不少,像化工系的高方后来当了人民解放军总参谋部防化兵部副部长、防化研究院院长,少将军衔,可惜后来飞机失事逝世了;电机系的蒋楠祥是水声换能技术专家,当过哈军工的教授和哈尔滨船舶学院副院长;电机系的丁尔谋毕业后前往山西支援当地的电力事业,担任过山西省电力工业局副总工程师、副局长等职,还出过《发电厂空冷技术》《发电厂励磁调节》《发电厂低循环倍率塔式锅炉》等多部专著,是山西电力基本建设的元老和功臣。

参与爱国学生运动

在交大求学的那几年,受到轰轰烈烈的学生爱国民主运动的影响,我的人生观、世界观逐渐形成,政治上开始要求进步,最终在上海解放前夕加入了中国共产党,成为交大地下党组织的一员。

我是在抗战岁月中成长起来的,知道日本侵略者的残暴,比如惨绝人寰的南京大屠杀,短短几星期中就有30万同胞遇害,还搞杀人竞赛。所以我从小就对日本鬼子恨之入骨,尽管年纪不大,但有朴素的爱国主义思想。好不容易盼到抗战胜利,蒋介石又发动内战,搞得经济凋敝,民不聊生。这些我都看在眼里。

交大在解放前有沪上“民主堡垒”之称。它的学生运动开展得如火如荼。在我进校之前不久,交大学生就搞了“护校运动”,学生自己开火车到南京请愿,抗议国民政府教育部停办轮机、航海两个专科并图谋肢解交大,这件事在社会上影响很大。在抗议国民党当局制造南京“五二〇”惨案的运动中,交大学生表现也很突出。所以说,交大是一所有革命传统的学校,校园中追求民主进步的气氛很浓。

1947年5月13日,交大护校晋京请愿队伍准备启程

交大在20世纪20年代就建立起了党支部,后来在30年代的白色恐怖环境下遭破坏。到了抗战时候的40年代初,党支部又在沪校恢复重建。随着党员人数的增多,我进校的时候,交大党支部已发展为党总支。

投身进步社团

我是通过参加学校中的进步社团而逐渐向党组织靠拢的。原来我考入交大前不久,上海发生了“五三〇”大逮捕,国民党当局对沪上高校的一批进步学生和活跃分子进行搜捕,交大也未能幸免。此后教育部派员在交大成立所谓“整理委员会”,开除了一批政治上表现活跃的同学,解聘了几名进步教师。在这种背景下,上级党组织要求交大总支注意斗争策略,不轻易采取游行示威的方式,而是深入做好群众工作,进行相互鼓励和学习教育活动。于是党总支以校内各个进步社团为阵地,开展团结和发展积极分子的工作。

当时交大校园内的各种进步社团有很多,譬如创社、知行社、山茶社、今天社、青年会、从军返校同学会、交大生活社、电联社、三九社、建社、交大四川同乡会、女同学会、愚公社、交大美术社及新生组成的四〇社等。党总支把这些社团组成社团联席会,以增进各社团间的联络,扩大在学生中的影响。

我参加的是“创社”。“创社”是贺彭年创建的,贺彭年是1948届机械系的,比我早入校,后来20世纪80年代的时候受汪道涵委托负责筹建上海航空公司,担任过董事长兼党委书记。“创社”平时的活动地点就在校办公室大楼(即总办公厅)东侧的一间简易活动室内,其中存放着一些进步书刊和马列主义基本读物,诸如《政治经济学》《整风文献》、斯大林的《列宁主义问题》和《论辩证唯物主义和历史唯物主义》、毛泽东的《新民主主义论》等。通过阅读,我对马克思主义的基本原理有了初步的了解。印象最深的是斯大林对于唯物辩证法提纲挈领的说法:“世界上没有什么永恒的东西,一切都在变化,一切都在发展,新生事物是不可战胜的。”此外,“创社”还不定期出版刊物《创报》,这是贴在木板报架上的活动板报,稿件一般由社员提供,内容多是报道校闻、时事及各地的学运情况,有时也从当时的《文萃》及《密勒氏评论报》(Millard's Review)摘录选译一些文章。

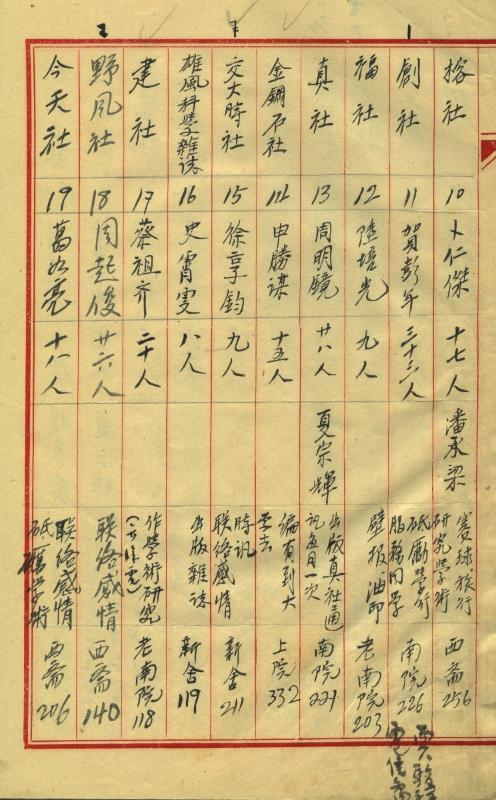

交通大学社团登记册(右起第二列为“创社”)

当然我对共产主义信仰的接受也不是一蹴而就的。我知道共产党讲究批评与自我批评,还有毛泽东与黄炎培关于中国共产党能否跳出“历史周期律”的谈话。我当时对共产党还抱有半信半疑的观望态度,怀疑它如果取得政权,会不会像国民党一样开始是革命党,意气风发,最终却也难免走向腐化。

当时和我一届的电机班上有一个同学叫陈济群(后任宝钢副总工程师),他政治上成熟比较早,在我之前就加入了地下党。鉴于我思想上要求进步,但入党条件尚未成熟,陈济群动员我先加入党的外围组织新民主主义青年联合会(简称“新青联”)。“新青联”会员其实就是党员的后备力量。

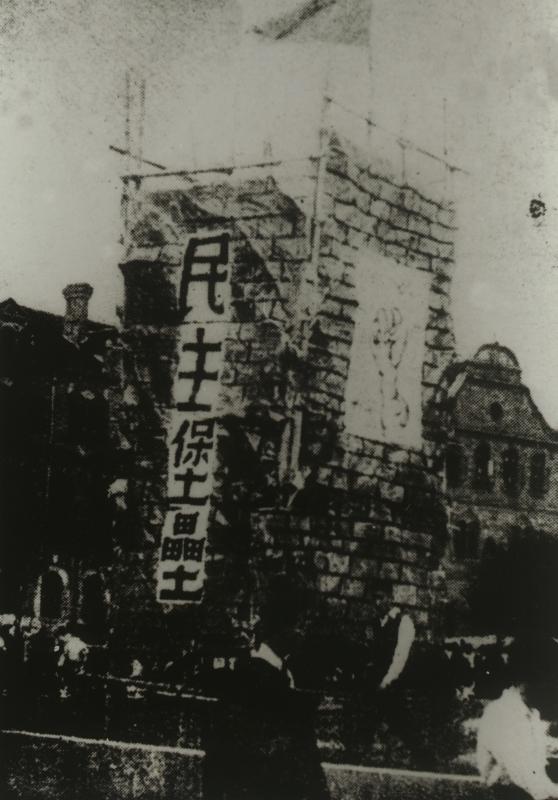

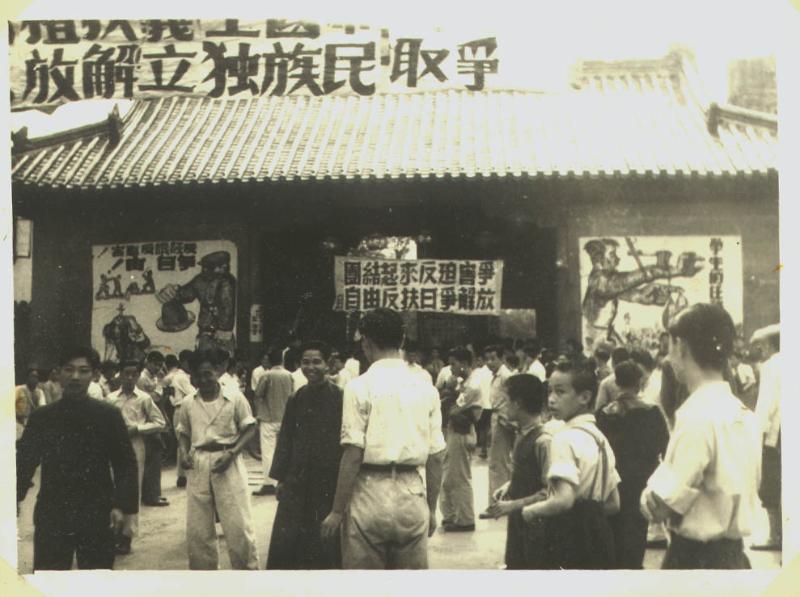

我在交大求学的那几年,地下党组织领导开展了数次轰轰烈烈的学生运动,许多我都参加了。像1947年末的“救饥救寒”运动,使我了解了上海底层劳动人民生活的疾苦,提高了自己的阶级觉悟和革命意识;1948年1月的抗议港英当局制造九龙暴行大游行,我们交大学生和沪上其他学校学生一起包围了英国驻沪领事馆,并在领馆门前贴满了标语和漫画;1948年的五四营火晚会给我留下的印象最深,同学们亲手用竹篱笆和彩纸在大操场上搭建了一个堡垒,上面书有“民主堡垒”四个大字,交大获得“民主堡垒”的称誉就是从这儿来的。此后不久,反对美国扶植日本军国主义的“反美扶日”运动又在校园里如火如荼开展起来,交大学生自治会组织召开了“反美扶日”公断会,请来了史良、马寅初、许广平等一批社会知名人士出席大会,同市长吴国桢压制学运的图谋进行了针锋相对的斗争。

1948年5月,矗立在交大校园内的“民主堡垒”

1948年5月,交大等校学生发起反对美国扶植日本的学生运动

党交给我的一项“特殊任务”

我是上海解放前夕的1949年4月入党的。我记得有一天陈济群来找我,通知我交大地下党所属的上级区委要派人和我谈话,并告诉了我接头的时间、地点和暗号。到了约定的那一天,根据事先约定的暗号,我手里拿着报纸来到图书馆门前等着,不久便和上级派来的同志接上了头。所谓谈话,其实就是汇报思想。这以后不久,我就被批准入党了。

很快发生了“四二六”大逮捕,交大有50多名学生被捕,这其中包括后来牺牲的学生自治会主要负责人史霄雯烈士。我的名字当时不在黑名单上,所以没有受到大逮捕的影响。

1949年下半年,交大党组织公开,在校内公布了党员名单。当时说可以提前转正。但我觉得自己觉悟还不高,所以向组织提出转正延后。结果我是到了1950年才转正的。

上海解放前,组织上交给了我一项特殊任务,就是绘制学校附近徐家汇及沪西一带的地形交通图。考虑到解放军进入上海市区后可能与国民党军队发生巷战,并且还涉及到对各类企事业单位的接管,因而一份详尽的社区地形图是十分必要的。

具体而言,我徒步或是骑着自行车走遍学校附近,将那里的地形、地貌、河道、沟渠、桥梁、工厂、居民点、国民党军警所设的地堡、岗哨都一一记在脑子里,回到学校或家中,再凭记忆画在图纸上。画完图后,我把图纸交给了陈济群,由他转交给上级党组织,再由上级党组织转交解放军。后来人民解放军第27军正是由沪西一带进入上海市区的。当然参与绘制地图的不止我一人,其他一些地下党员和“新青联”成员也参与了这项工作。能为上海解放做出自己的贡献,我感到无比自豪,为此我还得了一枚建国功臣的勋章。

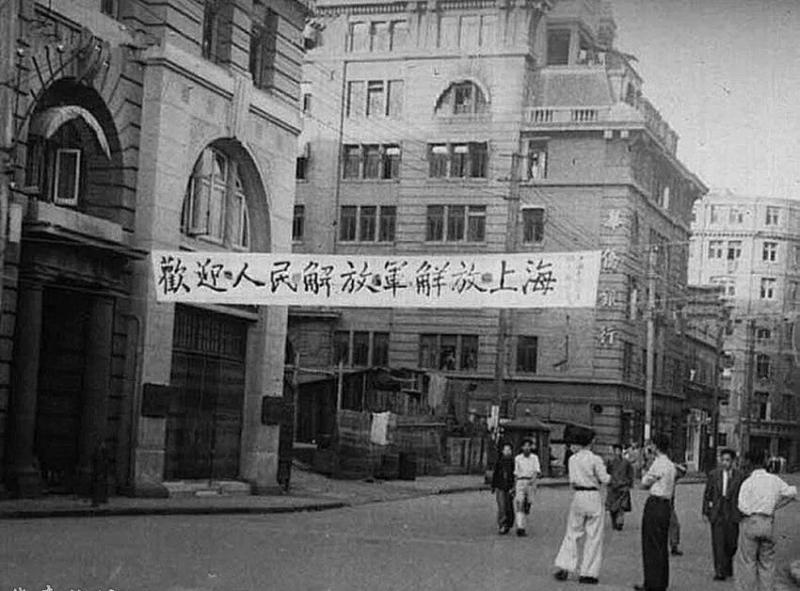

1949年5月27日,解放军攻克上海,上海全部解放

参军参干

1949年5月27日上海解放。不久学校举行了“史穆两烈士追悼会”,大家一起去上海殡仪馆将被国民党反动派杀害的史霄雯和穆汉祥两位烈士的灵柩接回学校。6月1日,在新文治堂还举行了“上海各界青年纪念‘五卅’大会”,陈毅到会演讲,听众群情激奋。此后军管会正式接管交大,接管工作完毕后,学校开始实行校务委员会制度,著名物理学家吴有训任校务委员会主任委员。

1949年6月5日,史霄雯、穆汉祥两位烈士灵柩载归交大校园

解放初,学校里开展了宣传打击银元贩子和残余匪特的活动,很多同学都走上街头,向市民宣传银元投机的危害和取缔银元投机的必要性;此后还有部分同学参与南汇、川沙海塘抢修、苏北治淮、建立上海第一个雷达站及抗美援朝参军参干运动。

我是1951年毕业的,当时正值抗美援朝战争进行中,政务院发出招收青年工人、学生参加军事干部学校的决定,交大学生群起响应。我也决心矢志报国,投笔从戎,于是报名参加了军干校。对于我参军这件事,我父亲(当时他已定居香港)来信表示不理解,说这是给他精神上的第二次打击——新中国成立前夕我执意留在大陆完成学业而未和他一起去香港是对他的第一次打击。

我参军后,先是被分配到空军,任部队宣教科见习干事。不久解放军电影制片厂成立,需要技术人员,就把我调去当录影技术员,这样我去了北京。解放军电影制片厂当时属于军委文化部管辖。我在制片厂主要负责修配设备,这种技术工作对我而言并不难,只是雕虫小技而已。

在哈军工的岁月

1953年,哈军工正在筹建,由于急需人才,组织上便把部队里的大学生都集中起来参加考试。我听说哈军工是苏联专家帮助建立的,致力于培养军事技术干部,便很有兴趣,就去参加了考试。考试通过后,我被调往哈尔滨,在那一待就是17年。

刚到哈军工的时候,因为还没正式开始招生,我被分到助教队学习,由数学家卢庆骏教授给我们上课,这段学习经历让我获益匪浅。此外我们还上了电工教研室的技术基础课。

1956年我被选拔为空军工程系副博士研究生,导师是两位苏联专家辛捷耶夫和伏洛诺夫。副博士(kandidat nauk)是苏联和东欧一些国家的学位体系中的一种,级别比硕士学位高,但低于全博士(即博士后),事实上相当于我国的博士。导师给我定的专业方向是计算机。说实话我直到踏入这个领域时,还不知道计算机为何物。导师给我两本教科书,都是外文的,一本英文的,一本俄文的。苏联导师让我自己看书,有不懂的地方再去请教。专家亲自为我们上课,但我的俄语听力不太好,所以基本上就是自学。尽管苏联的计算机发展后来落后于西方国家,但它起步不晚,20世纪50年代还并未逊色于美国许多,所以对于帮助中国从无到有建立起计算机专业还是有莫大的帮助。

哈军工空军工程系教学楼(1966年)

1958年“大跃进”的时候,学校成立了901数字计算机研制组,我被派去支援科研,我当时正在做副博士学位课题,其内容也有涉及机载数字计算机的内容,故而我一边参与研制组的工作,一边思考如何将计算机技术用于机载火控系统,很快顺利完成论文。

中国机载计算机研制第一人

1958年10月,我又受命担任“东风-113”机载计算机研制组组长。经过一年多努力,我们团队和兄弟单位终于顺利研发出原理样机,这是我国自主设计的第一台机载计算机样机。

此后我被调到武器控制教学组,教授火炮设计控制和计算机原理课。那几年我带的学生中有一个叫戴冠中的,后来当上了西工大的校长。1966年,国防科委批准了“轰五”飞机的计算机项目,我因为在搞控制领域的研究,就根据学校方面的意见,考虑用计算机来控制飞机瞄准距,就是机载火控计算机(简称114机)。1969年4月样机就装上了“轰五”,打靶命中率达75%,算是试验初步成功。

康继昌(左)接受母校采访

扎根西北

1970年哈军工的空军工程系被整体并入西北工业大学,当时迁往西安的资料设备就装满了三个专列。哈军工空军工程系的并入,可以说是让西工大如虎添翼。

刚到西工大的那几年,我还是带领学生负责114机的进一步完善。为了检测样机质量,我和学生到兰州135厂做耐高温和耐低温试验。低温试验时,要身穿飞行服,怀抱计算机,在零下50度环境中实验,确保连续几天工作不停机。1974年,114机由空军第48师试飞打靶成功,当年年底通过技术鉴定。第二年,114机设计定型,正式命名为Ⅰ型数字设计瞄准计算机,代号SSS-Ⅰ,这是我国第一台机载火控计算机,到了1988年正式装备部队使用。

1982年,西工大成立了计算机科学与工程系,我担任首任系主任。系里申请到博士点后,我又担任了博士生导师。这些年我带出的研究生大概有100来人。如今我们西工大的计算机学科已经是西部地区的领头羊。

埋首科研,乐此不疲

我从调到西工大直至离休,还研制了“622A小型通用计算机”“626FFT实时信号处理机”等多种计算机。离休后,我也没闲着,还是继续坚持每天来校从事科研活动,并取得了一批专利。如今我的兴趣主要是计算机学科与生命学科的交叉领域,这种不同领域的交叉碰撞能激起创造的火花,令我感到莫大的乐趣。搞科研,有时白天遇到了难题,冥思苦想,找不到解决问题的门径,到了夜里有时会突然醒来,产生新思路、新灵感,有一种豁然开朗的顿悟。我的业余爱好就是思考问题和解决问题。我想计算机与生物的结合应用前景广阔,会造福全人类。

搞科研和教学生是我平生两大乐事。哪天去见马克思我不知道,但只要活一天,力所能及,我就会继续研究下去;我的思想可以贡献给学生,我的研究可以为学生开路,我希望学生能青出于蓝而胜于蓝。

康继昌夫妇与母校采访人员合影(左起:孙琦、康继昌夫妇、欧七斤)

回顾我的一生,科学研究既是我的毕生追求和兴趣所在,同时也是适应党和国家的现实需要。今天年轻人遇到了前所未有的发展机遇,我希望交大年轻一代学子能珍惜这种大好环境,在学术和科研上勇攀高峰,不断取得突破,实现自己的人生理想和价值。

本文原载姜斯宪主编:《思源·激流》,上海交通大学出版社2019年版,第313-326页。略有删节。