初心 · 印迹

初心 · 印迹

张立秉:忆母校,输送革命思想的大本营

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是学校深入实施“十四五”规划的攻坚之年。为迎接中华人民共和国成立75周年,推动党史学习教育常态化长效化,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

张立秉(1928-2017),安徽巢县人。1947年9月考入交通大学管理学院电信管理系。1949年2月加入中国共产党。1949年7月,被任命为首届交通大学校务委员会委员(学生代表)。同年10月,被抽调至上海市委党校学习,后在上海市徐长区、长宁区工作。1957年调至北京中国科学院,历任中国科学院技术科学学部办公室副主任、研究生院教务处处长、空间科学技术中心党委书记兼副主任等职。2006年7月18日,张立秉在北京接受上海交大党史工作人员采访时,讲述了他在交大参加爱国学生运动、在“民主堡垒”中锻炼成长的经历,分析了交大成为输送革命思想大本营的原因,还介绍了新中国成立后参加接管工作的经历。

参加救饥救寒,成立“四O社”

我祖籍在安徽巢县,中学读的是西北师院附中。西北师院附中是所名校,校风优良。教我们的老师都是原北师大附中的老师,教学经验丰富。1947年高中毕业后,我们一般都想考上大学,出国留学,当个工程师。当年不是统考,我报考了4所大学,考取了南开大学和交通大学,最终决定上交大。我读的是交大电信管理系,当时的系主任是郁秉坚教授,他是上海市电信局局长,兼我们的主任。新中国成立后这个系被撤销,并入电机系了。

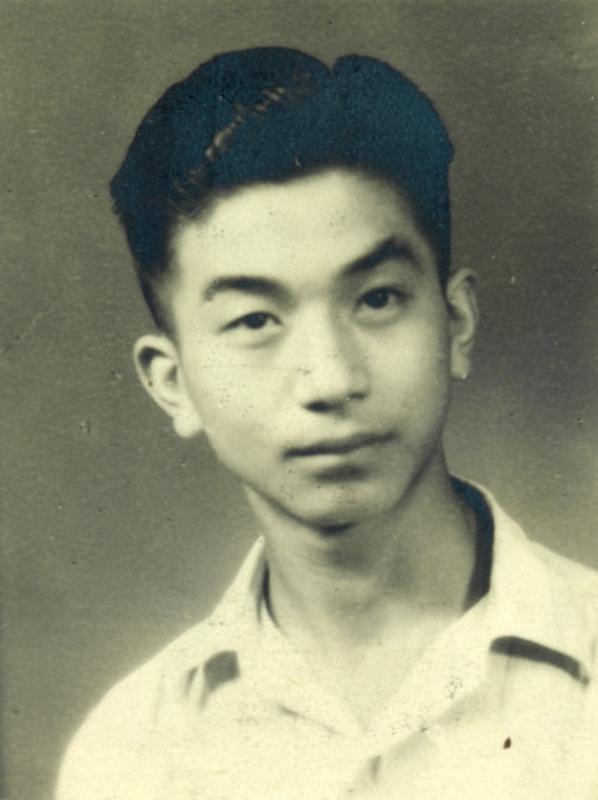

1947年9月,张立秉入学交通大学电信管理系

1947年秋我刚进交大的时候,淮北遭遇水灾,江苏、安徽大批难民进入上海。那时并没有救灾机制。灾民挤在棚户区,甚至睡“滚地龙”,即用一张草席卷成圆筒放在泥泞的地上,人在里面睡觉。上海学联发动全市大中学生开展救饥救寒运动。我们交大学生很热情,组织小分队到社会上募捐。这是我首次接触到大千世界,受到极深刻的教育。上海高档住宅区一幢幢豪华小洋房,用高高的围墙铁门围护着,我们去敲门根本没人理睬,有的还放出洋狗汪汪叫,将我们赶走。圣诞节前我和同学到静安寺附近一家歌舞厅去募捐,那些太太小姐根本不理我们。我看到一位太太好像要走,我鼓起勇气走到她面前,躬着腰很恭敬地向她募捐,她不屑一顾地径直往前走,我只能不断往后退,直退至大门口。但我们到一般的石库门住宅或工人棚户区,却受到热烈欢迎,虽然老百姓捐出的财物很微薄。这种反差极大的对比,活生生地刻画出“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的社会现实。我们开始反思自己的人生观,当国家处在腐败不公的状态能有个人发展的前途吗?

回到学校,我积极参加各种进步活动,成为积极分子。当时,交大地下党通过指导学生进步社团,组织各系各年级学生开展活动。学校里有很多学生社团,其中以进步为主,中立的少一些,受国民党控制的也有,但有些抬不起头来。对这种现象我有点纳闷:为什么他们在交大环境下就抬不起头?这是值得研究的问题。我们这一级各系学生联合起来组成“四O社”,“四O社”不带任何政治色彩,没有报名、登记手续,有活动大家愿意来就来了。物理系陈楷是“四O社”社长,他人比较温和,笑嘻嘻的,在同学中威信很高。我被选入“四O社”理事会,担任福利股股长,为同学们购买文具和生活用品,替大家谋福利、联络感情。我在活动中接触到一些进步思想和进步杂志,听老同学介绍民主活动的情况。后来,“四O社”成立核心组织“星光社”,我也参加了。“星光社”是由地下党领导的秘密组织,成员由各系骨干组成,大概有二三十人左右,核心成员是赵国士、严祖礽、李根深、陈楷等。

上海学运的“民主堡垒”

1948年春,国民党当局想扼杀学生运动,把各校的学生自治会打垮。如1948年同济大学的“一·二九”事件,国民党要解散同济学生自治会,学生起来反抗,形成对峙。上海学联号召各大学去支援,全市共去了1000多人。我们交大也去了200多人,大多是积极分子和社团骨干,我作为普通的积极分子参加了这次活动。国民党政府派出军警将同济校园封锁,军警马队向前冲,将所有支援学生关到同济体育馆,关了一夜。大家在一起唱革命歌曲《团结就是力量》《跌倒算什么》,使得进步学生力量进一步得到凝聚,思想感情有了新的升华。第二天由学校派车把我们接回去并登记在册。在这次事件中,我校学生邢幼青被抓,穆汉祥受伤了。

大学时代的张立秉

这一时期,国民党反动派将上海有些学校的进步力量摧残得相当厉害,唯独交大力量还很强大。1948年上半年,上海学联为了反击当局对学生运动的镇压,利用交大这块坚强的阵地开展了一系列运动,起到了教育人的作用。5月,上海学联在交大大草坪上搭台子,举办“五三”晚会、“五四”营火会、“五二二”大行进等,开展民主斗争。我们作为积极分子,担任纠察,防止坏人来破坏。6月爆发了“反美扶日”斗争,我们准备上街游行。由于国民党采取分割包围的政策,有些学校冲出去集结到外滩游行,交大游行队伍被军警团团包围在校内,只有零星的100多人冲出去了。于是大家在校内搞游行,我们这些勇敢分子爬上篱笆,拿着大喇叭对着包围我们的军警作宣传。上海市市长吴国桢大为恼火,利用这个事件想整垮交大学生自治会,声言要传讯学生自治会主席。交大在地下党领导下进行了反击,组织召开公断会,让社会各界名流来评理。那天我和创社社长先外出送了三份邀请信,下午回来看到学生自治会同学正着急,原来给吴国桢的信还没人敢送去,我听了二话没说,拿了挑战书便又上路去了市政府。市府收发室让我留下姓名,我留下了真名,回来后大家很高兴,但又担心我留下大名会有麻烦。我开玩笑地说:“大丈夫做事,行不改名,坐不改姓。”公断会充分利用统战力量来作斗争,取得了政治上的胜利。所有这些活动对于振奋全市进步力量的士气起到了很好的作用,很多学校地下党都组织进步学生来交大参加。可圈可点的是,交大成为上海学生运动的“民主堡垒”。我们都在这斗争过程中逐渐成长起来了。

我自己琢磨,当时交大力量强大,有这么两个原因。第一,交大校方及校长都比较好,因为是搞理工出身,校长比较保护学生,没有扣什么帽子。校方对外称“学生在校内有活动自由,我们得保护他们,你们不要来干扰我们正常的教学秩序”,以此阻挡国民党当局的干扰。校长程孝刚、王之卓等都是这样。而不像有些学校校长是政客,和国民党政府一起对付学生。交大的学生运动也没有针对校方,而是针对国民党政府的。第二呢,交大学生学的是工程技术、科学技术,学校功课很结棍(厉害),学生学习必须要过得去。很多进步学生学习成绩好,在同学中有号召力。加上学生社团力量强,影响带动了一大批同学追求光明和进步。

公演《阿Q正传》《典型犹存》

我还参加愚公社的戏剧活动。1948年春夏之交,以愚公社为首,组织全校100多人公演《阿Q正传》。这是一部大型话剧,请的导演是田广才、向梦侠、黄祖模、谢晋。当时谢晋还是刚毕业的年轻导演。我演的是老农民闰土,扮演阿Q的是航空系的王鸿志,扮演钱大少爷的张海威是张国焘的儿子,扮演小D的是何颐龄。《阿Q正传》演出了三四场,观众既有校内的人,也有校外的人。这台戏在社会上影响很大。

1948年愚公社《阿Q正传》公演海报

还有一部很重要的话剧,即1948年夏愚公社组织演出的《典型犹存》,又名《窃国大盗袁世凯》。那时蒋介石正忙于筹备选总统,交大适时推出了这部讽刺话剧,在校内和圣约翰大学演出了好几场,大受欢迎。张海威扮演袁世凯,我演袁世凯的儿子袁克定。在圣约翰大学演出后,观众纷纷打听这是哪个剧团演的,因为当时没有打出交大的旗号。演这部戏有一定风险,每次演出结束后,演员立即卸妆由积极分子护送撤退。

每次在学校演出,我们把舞台搭在体育馆前大操场上,或者在体育馆里搭台子。说起搭台子,也是非常辛苦的。由积极分子将工程馆的几百张长条桌扛到操场上,拉电线,布灯光。活动结束后再将长条桌扛回工程馆,不能影响上课。《阿Q正传》在大操场和体育馆都演出过。有个趣事,体育馆篮球框拆不掉,台子搭好后,篮球框就成了法官的座位。

学校文化活动很活跃,也相当精彩。愚公社以话剧、戏剧为主。山茶社以歌舞为主。地下党员黄旭华当年是山茶社指挥,他个子很高,在会场上一站,指挥好几千人唱歌,帅极了。有哑剧,完全用音乐伴奏。还有影子戏,就是拉一块白布架起台幕,灯光从后面打过来,人在白布后做动作,投到白布上成为影子,再辅以技巧很高的配音朗诵。

“交大已成小解放区”

公断会后,原交大学生自治会成员因上海特刑庭传讯而全部撤离。党组织当机立断,要求交大学生自治会必须顶住,不能被国民党当局压垮。于是,穆汉祥等找到黄贻诚、张宝龄,让他们出来主持学生自治会工作。当时学生社团中有个交大从军返校同学会。抗战期间交大一部分学生怀着抗日热情,响应政府号召参军到部队当翻译,抗战胜利后他们又返校,组成了交大从军返校同学会。这个组织很进步,总共有几十个人,他们在投笔从戎时看到了国民党的黑暗。黄贻诚、林雄超等都是从这个社团出来的。

到了1948年下半年,又开始竞选新一届学生自治会,主席为厉良辅、黄贻诚、林雄超,理事先后有陈克辉、张奇班、史霄雯、马昭彦、潘道煦、李菊、严鸿怡、钟同烈和我。我被选为康乐股理事。厉良辅干了不到三个月,特务想来抓他,他在同学们的掩护下也撤退了。同学们更加意识到要保卫学生自治会。黄贻诚、林雄超很有魄力,敢于出头。我们在他俩带领下继续开展各项活动。

这一时期,国民党政权已摇摇欲坠,为巩固其后方,在上海加紧了控制。上海学联被迫转入地下,很多活动都通过交大学生自治会出面。这时的方针是“隐蔽精干、等待时机、迎接解放”,通过各项活动深入发动群众,提高思想认识,扩大进步力量。一是出版刊物,在地下党领导下,学生自治会主办《交大生活》,先在校内发行,后面向社会,向各中学、大学散发。后来担任全国人大常委会副秘书长的李钟英参加过办刊工作。另外,刻印毛泽东论著《目前形势和我们的任务》《新民主主义论》等。小册子先是私下传播,后来干脆放在学生自治会活动场所,说是买,拿也没问题。二是广播“每日新闻”,由交大同学事先听广播或看美国报纸,从中找出真相摘编出来,一方面印成大字报张贴出来,一方面通过由九个喇叭组成的扩音装置“九头鸟”进行广播,魏瑚就是当年的广播员。全市各大中学校的进步同学每天都到交大抄录新闻,或者拿资料回去宣传。三是跳秧歌舞、新疆舞,唱革命歌曲“山那边啊好地方”……一片热火朝天的景象!交大成为传播革命思想的大本营,当时报上惊呼“交大已成小解放区”了。

1949年初寒假时,为了防止国民党政府趁学生放假把学校迁往台湾,由学生自治会联合教授会、讲师助教会、职工联谊会等,组成应变委员会,做出反对迁校、不放寒假的决定。还成立了护校总部,总部领导人是张泽仁、陈如庆。这期间,由学生自治会负责组织大规模文艺活动,通过义演,募集应变经费。我是康乐股理事,成为义演活动的主要负责人。我们邀请了赵丹、黄宗英、周小燕等文化界名人来校演出,邀请上海戏剧学院来演话剧《野店》。校内同学还出演大量的歌舞、话剧。那时没有演出剧场,便由我们组织各系同学和社团,共同努力将学校在建的一个仅有混凝土结构空壳子的礼堂——新文治堂,改装成可容1600人的剧场。没有水电自己按,舞台的灯光、音响、帷幕自己装,纠察、售票、前台后台服务都由同学们担任,几百人参加了这场活动。义演进行了十几天,全市大中学校同学都成队前来观看。不少中学生和父母说“到某某同学家备功课,不回家”,其实是来交大了。太晚回不了家,我们就组织联欢,唱歌、跳舞、做游戏、谈理想、讲时事形势、学革命理论,彻夜不眠,校园里热闹非凡。肚子饿了,就在食堂里熬一锅稀饭,抬来一起吃。我们还组织了护校总队夜间巡逻,站岗放哨,防止军警前来破坏。

张立秉(左)接受母校采访

黎明前的战斗

到1949年初,我已经全身心投入学生运动了。这一时期,我参加了中共地下党的外围组织“交大新民主主义青年联合会”(简称“新青联”)。1949年2月,沈友益同志介绍我加入了中共地下党。我们都是管理学院二年级学生,我是电信管理系的,沈友益是运输管理系的。我一开始认为党是高不可攀的,我只是追求真理和进步的革命青年而已。2月,沈友益找我谈话,想发展我入党,我还感到有些意外。当然,经过思想斗争,投身革命、谋求祖国解放的思想是主要的,我愿意加入中国共产党。不久,在执信西斋一房间内举行入党宣誓,我和梁相等3人一起宣誓的,还有1人可能是严鸿怡。由总支委员吕甦带领我们宣誓,吕甦是学委派到交大搞组织工作的,他不是交大学生。宣誓以后,沈友益通知我几月几号去楼顶接头。我就拿了张报纸到工程馆楼顶上,实际上是和黄贻诚接头。当时学生自治会有个党组,就是黄贻诚他们几人。我们3人是分党小组,我是小组长。黄贻诚单线联系我,由我联系我们组3人。

当时,为了防止反动派的迫害,学生自治会采取了体制上的转变,很成功。原先以个人名义参加竞选,个人一旦被捕或撤离,成员就空缺了。现在选举时以班级为单位进行竞选。我当时在电管系,我们班也去竞选。一般参加竞选的班级都是群众基础比较好的,选上后由十几个班级组成理事会,对外公布的名单就是这些班级,具体工作者的名字则不公布,如果这些人撤了,又能有一批人顶上,以此保证学生自治会始终不被打垮。二三月间,经过党组织研究,让学生自治会中7位暴露的同志隐蔽起来,他们是黄贻诚、林雄超、李菊、严鸿怡、张奇班、钟同烈、史霄雯。后面让我、陈如庆、陈克辉、陈帛等顶上来,由我担任学生自治会主席。沈友益担任学生自治会党组组长,和地下党总支联系,传达任务给我们,而此前沈友益是做班级工作的。这段时期以护校应变为主要任务。

关于上海解放前这段学运史,我认为有两个问题需引起注意。一是临解放前曾做过一个决定,即如果敌人来迫害我们,怎么办?将全校学生集中到体育馆去,和敌人对抗,只要我们能坚持两三天,社会上的力量就会来解救我们。研究党史时我曾提出,这个决定是否过于轻敌了?实际上敌人来逮捕,确实有人想往体育馆跑,如果有三四百人跑进去,肯定都是骨干和积极分子。那种情况下体育馆内只有桌椅板凳,能抵抗得了吗?会不会被一网打尽?话又说回来,就算在体育馆内待上3、5、10天,就算里面储备了大米和水,整个吃喝拉撒,这都是问题。当年沈友益向我传达这个决定的时候,一开始我有点迟疑,马上自我进行思想斗争:革命宁死不屈,我这是动摇,那可不行。现在我提出这个问题,我和沈友益一致认为当年这个决定有些轻敌了,很冒险,并不符合当时中央制定的“隐蔽精干、等待时机、迎接解放”方针。

第二个问题,1949年初让一批人撤退,结果4月26日那天他们都回到学校里来了。当时有传言:解放军已经打到南翔,明后天就要解放上海了。所以黄贻诚、林雄超等撤退的人都回来了,高兴得很,认为明后天就要迎接解放了。当天晚上总支召开党团联席会议,由总支副书记陈启懋主持,学生自治会、新青联、护校总部都参加了。新青联同志很慷慨,说今晚就要买笔、买纸,写标语,组织人唱欢迎解放军的歌。由于太晚来不及,所以没搞成。不料,当夜敌人就来了。黄贻诚他们不是学校叫回来的,而是上海学联方面通知他们回校的,所以这事应该是上海学联的某些领导有错误判断。

张立秉与母校采访人员合影(左起:范祖德、张立秉、龚诞申)

幸亏当时国民党兵败如山倒,4月26日来搜捕的军警不是大胆袭击,不是太狠。军警进来后分割包围,逐个审查。我们根本没有办法冲到体育馆去。我们事先有点准备,但准备不大,只能分头各自想办法。我记得几位同志很惊险的。陈如庆来不及跑,就躲到校工友住的一间黑不溜秋的小房间内。林雄超是个近视眼,他往体育馆跑,结果在路上眼镜掉了,人跌进粪坑里,拿菜叶顶在头上,躲过去了。我当时拿着一位和我长得有点相像的同学的学生证,躲到高年级——机械系三年级的宿舍里。一封锁,没法跑了,只能在那等待,能躲去过最好,躲不过去就只能束手就擒,还作了最坏的打算,万一被捕要如何通知组织和家人。到凌晨四五点钟,军警查到三楼,估计他们也疲了,进门询问我为何只有学生证,没有身份证,我回答说弄丢了。门口一个军警说:“证件不齐,带走吧。”但领头的没理睬,走了。于是我很侥幸地躲过了一劫。由于黑名单上有我,当天傍晚,地下党总支决定要我撤退。第二天学校便被解散。我住在堂弟的姨母家,直到上海解放才回到学校。

总结历史,应该实事求是。这两个问题是交大党史中的疑点,虽然损失不大,但应该总结教训。

欢庆解放,参加接管

上海解放前夕,学校成立应变委员会,推举老教授陈石英担任主席。解放后的体制是派军代表,交大的军代表有甘正林等二三位,唐守愚是上海市军管会高教处副处长。当时因缺少大批干部,很多交大的骨干被抽调走了,有的被调出去参加接管,如黄贻诚被抽调为进驻其他高校的军代表;有的报名参军,有空军、有海军;有的上了军政大学,有的加入西南服务团。严鸿怡和张奇班被抽到华东军政大学。这时在上海军管会领导下,学校成立校务委员会,由各方面代表组成。当时我是学生自治会主席,沈友益是学生自治会党组书记,我俩以学生代表的身份参加了校务委员会。解放初期的校务委员会类似于政治协商会起统战作用,没有起决策的作用。领导学校的是军代表,军代表贯彻上海市军管会、华东高教局的指示,代表了人民政府,当然以他为主。校务委员会、教授会等都听军代表的。

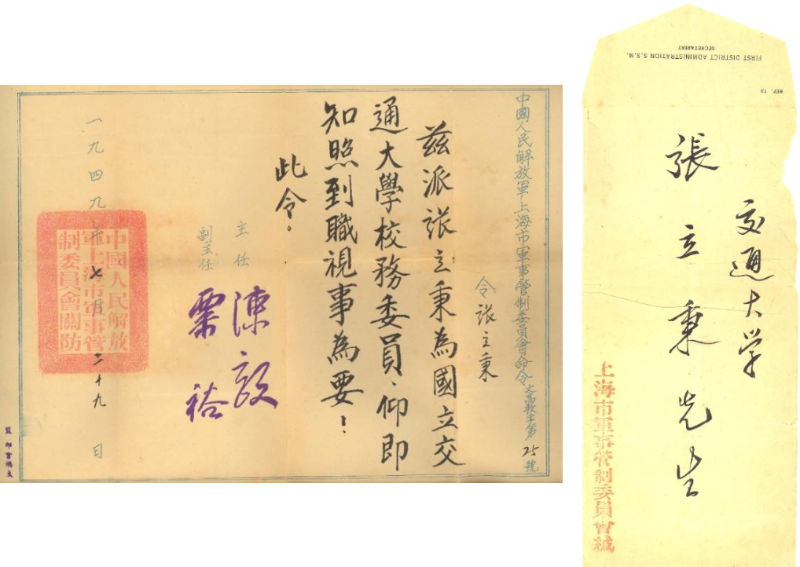

2012年张立秉捐赠给母校的校务委员任命状原件

校务委员会活动不算多。我们先后请了吕正操、范长江等领导来校座谈或做报告,特别是范长江的讲话帮助大家提高了认识,解决了不少思想问题。当时交大在教育部不怎么受重视,教授们有些郁闷,想找铁道部。正好铁道部副部长吕正操来上海考察,我专门去找他的秘书,请他来校作报告、参加座谈。吕老表示:我是中央委员,没有中央的委派,不好来作报告,但可以参加座谈。座谈会上,内燃机教授柴志明发表了一些意见,我当时是学生,年少气盛,不大同意这观点,马上站起来对他批评了一番。后来吕部长的秘书还婉转地批评教育了我。

当时上海刚刚解放,百废待兴,社会上各种矛盾丛生。同学们中有部分人思想有些混乱,情绪不是很稳定,认为满腔热情地解放了,一切应该很美好。但现实生活中经济断绝,生活很困苦,银元贩子还在哄抬物价。于是我们邀请上海《解放日报》社长范长江来校作报告。他的报告作得非常成功,他举了一个非常浅显的例子:打人,先将手往后缩一下,然后再打;跑步,先退几步,再发力往前跑。意思是新中国成立后虽然遇上各种各样的困难,但大家要有充足的信心。

另外,东北黑龙江省主席冯仲云带着东北招聘团来上海招聘,我们也请他来新文治堂作报告。他长期从事东北地下斗争,讲述东北坚持抗战的事迹和解放战争史实,很感人。当时有些毕业生响应号召到东北去工作。

晚年张立秉

1949年10月,我被抽调到上海市委党校参加第二期的学习。中共上海市委党校分批轮训地下党员,有工人、职员、大中学校学生。培训4个月,一直学习到1950年1月,学了基本理论,提高了政治觉悟。原先市委党校分配学员的原则是:部分人抽到市委,部分人抽到华东局,一部分留下,一部分回学校。我就是准备回学校的,但在转组织关系时被徐长区(今徐汇区、长宁区范围)扣下,留在区委工作。当时徐长区区委书记是王致中,团委书记是钱其琛。区委为充实力量留了一批青年知识分子党员。我本想回校好好学习深造,但刚刚学了无条件服从革命需要的道理,便自觉地服从组织安排,从此放弃了学业。

本文原载姜斯宪主编:《思源·激流》,上海交通大学出版社2019年版,第274-287页。略有删节。