初心 · 印迹

初心 · 印迹

丁仰炎:为党的事业奋斗一生

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是学校实施“十四五”规划承前启后的关键一年。为庆祝中国共产党成立102周年,深入开展主题教育,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

丁仰炎(1925-2010),江苏常州人。1947年毕业于交通大学机械工程系。1945年加入中国共产党,1947年担任上海学联主席团主席,后作为学联代表在东南亚活动。中华人民共和国成立后,历任大连工学院政治教研室主任、党委常委兼宣传部部长,新华社国际部波恩分社首席记者、国际部副主任、外事局局长等职。2006年7月17日,丁仰炎在北京接受上海交大党史工作人员采访,讲述了在交大的入党过程、开火车去南京请愿等故事,以及他对马克思主义理论教育的研究和思考。

国破家亡百恨增

1937年抗日战争爆发时,我12岁,在常州读初二。我的祖父是清朝末代举人,他支持民主革命,特别钦佩章太炎的为人和学问,因此给我起名为仰炎。

“八一三事变”日军进攻上海,11月上海失守,战火逼近常州,我愤怒、仇恨、焦急、惶恐交加。祖父在南京,父亲在上海,母亲挺着大肚子带着我兄弟姐妹4人在常州。我们跟祖父和父亲都失去了联系,走投无路之际,我们一家大小逃到了阿妈家,即二妹的奶妈家乡去。我们在阿妈家的小村子呆了半年多,虽然没有碰上日军,但几乎天天要逃难,隔着长荡湖的烛天火光和密集的枪声,乡亲们传来的日本侵略军奸淫烧杀的暴行,在我幼小的心灵上留下了不可磨灭的仇恨。

1938年夏天,我们跟上海的二舅取得了联系,一家人到了上海,住在法租界辣斐德路(今复兴中路)桃源村。当时日军还没有进租界,上海租界被称为“孤岛”,抗日的气氛很浓。我经过考试,插班进入省立上海中学,读初二。上中是一所有名的学校,有许多好老师,受他们的影响,我看了不少进步书籍,如茅盾的《子夜》、巴金的《家》《春》《秋》,艾思奇的《大众哲学》。上中当时是反汪伪斗争中心之一,由于有了国破家亡的切肤之痛,对日汪痛恨之极,所以我也很快参加了进去。当时我们班相当活跃,出版了一份手抄的油印刊物《警钟》,宣传抗日思想。1940年,学生们在学校里发动反汪斗争,高中同学走在前列,我们初三丙班也积极参加,但由于学校采取高压政策,我们整个班都被开除了。

这样,1940年我考进了东吴大学附中的高中。东吴大学本来在苏州,苏州沦陷后也搬进了上海租界,在八仙桥附近的慕尔堂。1941年12月太平洋战争爆发,日军进入租界,东吴大学及其附中也被迫关闭,改办成私立的中学。东吴附中也有许多好老师,使我在学习上打好基础,受益良多。日军进入租界后,上海的气氛低沉到了极点,所有进步运动全部转入地下,我的抑郁和苦闷也发展到极点。祸不单行,我们一家又一次和祖父失去联系,经济来源再次断绝,生活日益艰难。弟弟妹妹都因缴不起学费失学在家,他们白天去轮流排队买平价米,晚上我给他们补一些功课。1943年,我们跟着二舅家搬到南市侯家路吴家弄,这里是旧市区,房租便宜,但环境相当不好,一到下雨天,泥泞满地,粪水倒流,无处下脚。冬天,路上总要看到好几个因冻饿而倒毙在路边的僵尸。

1943年暑期考大学,我先后考上了好几个大学,上海医学院首先发榜,上医是国立的,不要学费,我去报到。读了一月,交通大学发榜,我也被录取了。交大也是国立的,也不要学费,名气还大,再加上上医要念5年,而交大只要念4年,最后我决定上交大。当时上海青年学生因家庭经济问题,上学有困难的比比皆是。上海的两家大报《申报》和《新闻报》为此都设立了助学金,确实帮助了许多家庭经济困难的学生。我考取了“青树奖学金”,这是当时最高额的奖学金。另外,交大的牌子响,我在课余去当家庭教师,很受欢迎,每月还可补贴家用。

丁仰炎与母校采访人员合影(前排:丁仰炎夫妇,后排左起:盛懿、欧七斤)

心向往之——加入共产党

1943年秋,我进入交大机械系,开始我的大学生活。交大的功课很紧,当时我很用功,在一、二年级打下了较好的基础。我与同班同学俞宗瑞、朱发稼等特别交好,我们互相传递抗日的消息,特别是有关新四军活动的情况。

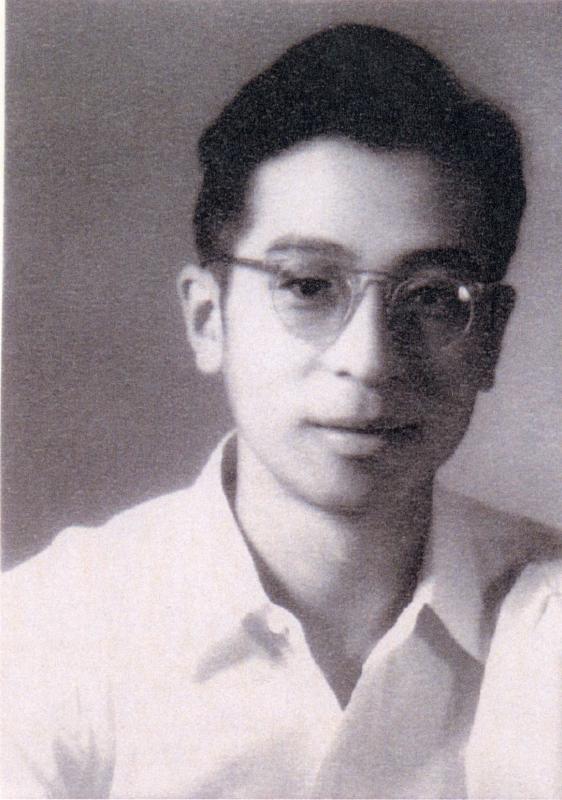

大学时期的丁仰炎

我对共产党、新四军早有了解。杰出的无产阶级革命家张太雷同志是我表姑父,他家和我家来往比较多,我很小的时候就听过他的故事,对他十分敬仰。太雷同志的夫人是我祖母的侄女,太雷在广州起义中牺牲之后,我母亲陪太雷夫人接触过党组织。我的表兄张一阳,太雷同志的儿子,很早就参加了新四军,后来在“皖南事变”中牺牲了。由于亲友的缘故,我家对共产党的印象比较好;加上我目睹国民党消极抗战,贪污腐败,排除异己,而共产党艰苦抗日,关心百姓;这一时期,我还看了许多进步书籍,早已向往共产党,

在交大读书的时候,我对新四军的活动特别关心。当时上海的苏联领事馆办了一个《时代》杂志,杂志社门口的橱窗里陈列着苏军反攻进展图。我们不仅自己常常去看,也动员一些要好的朋友去看,当时对我们起着很大的鼓舞作用。到1945年春,苏军反攻进展迅速,太平洋日军连遭败绩,新四军在浙江四明山区和江南一些地区活动的消息也不断传来,我们许多人都兴高采烈。我和俞宗瑞之间的交谈也越来越深,我们谈的主要是对日军侵略的痛心疾首,对国民党消极抗战、积极反共的深恶痛绝,对共产党努力抗战、推行民主的钦佩和向往,并相约有机会就一同去参加新四军。

大概是1945年5月份,有一天俞宗瑞悄悄地告诉我,他一个亲戚刚刚从新四军里来,和他谈了好几次,答应把我们介绍到新四军去。他问我去不去?因为去参加新四军的事我们酝酿已久,所以我很快回答说去。他说,不过要先写一个申请书,申请内容要包括自传和要参加的原因。我很快就写好了,交给了他。过了几个星期,他告诉我实际上是申请参加共产党,并已被批准,约我在一个晚上去他家里和上级派来的人见面。

7月份的一个晚上,我如约到了俞宗瑞家,他把我领进他的小屋。这时在他的小桌边上已坐了一位比我们大几岁的女同志,俞宗瑞给我介绍说这是张大姐。她告诉我们,组织上已批准了我们的申请,从此以后我们就是同志了。在她主持下,我们举行了入党宣誓,举起了左拳,跟着她宣读入党誓词。她还给我们讲了地下工作的纪律和注意事项。宣誓仪式很朴素但很庄严,我的心情激动不已。后来我才知道,主持宣誓仪式的张大姐就是当时上海市学委书记张本同志。

8月15日,日本无条件投降,全上海人民兴高采烈,但是却很快开始失望。许多当时有名的汉奸如周佛海之类,居然摇身一变,成了国民党的地下工作者,许多伪军也成了国民党的“地下挺进军”。沦陷区的广大人民虽然对国民党已开始失望,但正统观念仍很浓。当时,美军用飞机将蒋军空运到上海和全国,帮助蒋介石下山摘桃,许多上海市民包括交大的学生赶到虹桥机场去欢迎。

为了接受日军投降,当时新四军曾准备进入上海,我们地下党也积极组织群众,准备欢迎新四军。在我们班上,共产党员就我和俞宗瑞两个,我们要动员学生去欢迎新四军是很困难的,愿意去的人就是几个积极分子。后来党中央决定新四军暂不进上海。现在回头来看,这一决定是十分正确的,否则党在上海包括交大的幼小力量将完全暴露和孤立。

交大党组织生活的两道题

抗战胜利时,交大只有一个党支部,一共25名党员。渝校未曾建立党组织,这支地下党的力量主要来自上海租界内的交大。为了推进党组织的发展,我们的一个重要工作就是做好群众工作,发展优秀同志入党。虽然当时的党组织在群众中建立了初步基础,但相当一部分学生对中国共产党缺乏了解,所以发展党员的工作很不容易。我们一个重要法宝就是交朋友,交品行好的朋友。当然,要想交到优秀的朋友,你自己首先要优秀,大家尊重那些作风正派而成绩优秀的学生。

为了交朋友,我们的工作方式是以学业为中心,跟同学们一起学习,复习功课,一块讨论各种各样的书籍。在一起学习的过程中,我们会把一些积极的思想跟他们分享,这不是谈话,不是行政命令,更不是硬性灌输,而是潜移默化,这样他们就会对我们的工作有感触。之后,我们开小组会就要把班上所有的同学分析一下,谁比较进步,谁思想比较好,谁比较顽固,谁的旧观念比较多,为什么会这样子,都要研究的,这个研究不是随便研究的,也不是我看你不顺眼,而是很认真、很严肃地来对待。

经过研究,我们从中摸索要发展的工作对象。这个工作对象就是群众中的积极分子,也可以说是群众领袖。群众领袖是群众中的领头人,没有群众领袖,就不会有真正的、广泛的群众运动。举个例子,当时理学院物理系1947届的胡国定就是一个群众领袖,他父亲是以民主人士面目出现的地下党员,受他父亲影响,他思想一直很进步,又有意愿加入共产党。我们很快就把他发展入党了。化学系的周寿昌学习优秀,是他那届全校第一名,家庭贫困,为人正直。胡国定等党员特别注意做好他的工作,向他宣传党的主张,并将他发展入党,之后成为学生运动的骨干力量。我们做的是点点滴滴的艰苦工作,但水滴石穿,到1946年9月,党员人数已增加到60多人。

那时的党组织生活都是在秘密的状态下进行的。内容中最重要一条,就是开展批评和自我批评,这是我们的老法宝。一个小组组织起来,第一次小组会就要互相介绍,自我解剖,介绍自己的基本情况,自己的优缺点。把人家对你的看法告诉你,以后碰到一些问题,要参考他人的意见,这是真正的批评和自我批评。

另外,我们当时学习共产党的纲领文件,不仅要认真研读,读完了还要讨论,出的很多题目都是意想不到的,隔了50多年我还印象深刻。记得有一道题目是这样的:红军进入一个小镇上的车站,缴获了一批武器,大家围绕如何处理这批武器发生了争论。有的说应该把武器发给群众;有的说不行,应该烧掉、毁掉,因为发给群众,白军一来,一声令下,就收回去了。最后,武器还是发给了群众,但是后面白军进来了,一声令下武器就收掉了。题目最后问,为什么要这么做?这道题很有意思,为什么这么做呢?其实这叫关注群众,相信群众。发下去的武器,大部分肯定会给白军收去的,但是要相信肯定会有群众把枪藏起来,留下来,如果你不发,就一支枪也没有。这个非常生动,非常形象,到现在我还记得。

我还记得有一个题目:在胜利曙光来临之前的最后战斗中,向敌人发起冲锋,你愿意做那个无声无息、中弹牺牲的人吗?这个题目非常好,对于年轻的知识分子、学生,让他们做英雄,他们愿意,但是无声无息为党和人民牺牲,他们内心就矛盾了。所以,这些题目的讨论非常有意思,能够提高党员的思想觉悟、组织性和纪律性。

学生自治会的副会长

1945年,国民党回到上海后,宣布原在沦陷区的大学生是伪学生,不承认他们的学籍,并要对他们进行甄审。本来对国民党还寄以满腔期望的大学生们,一下子被迎头浇了一盆冷水,所有的学生都愤懑不平。除了极少数自以为有门路的同学外,大家都主张要团结起来据理力争。于是在党组织的引导下,学生开始组织班会和级会。

交大有个传统,每个班中入学考试成绩最好的学生就是这个班的班长,我们机械系1947届班的班长本来是朱发稼,他在1946年去重庆后,班长就有当初的第二名蔡姓同学担任,可是他对组织班会并不热心,引起了同学们的不满,大家罢免了他,选举我做班长,组建班会。抗战时,交大徐家汇校舍被日本东亚同文书院和日军所占,交大只能挤在法租界爱麦虞限路(今绍兴路)的中华学艺社,离学艺社不远处有一片空地。我读大学一年级的时候,许多课如微积分、物理、化学等都是上大课,电机系和理学院一起上课,机械系和土木系在一起上课,我们开玩笑叫“鸡兔同笼”。大教室里的桌子是长条桌子,凳子是长条凳子,座位是随便坐的。所以同一级的同学都比较熟,1947届当时应该进三年级,已算是高年级。1946届即将毕业,有个毕业后就业问题,行动非常谨慎。1948届进校才一年,对学校各方面还不熟。1949届更是刚刚考上,还是小弟弟,所以当时最积极的是我们1947届。

1946年,丁仰炎担任机械系四年级班长的名册

各班的班会组成后,开始成立全校的学生自治会。周寿昌被选为会长,我被选为副会长。我和寿昌是高中同学,本来就比较熟,这一来就更接近了。学生自治会还成立了党组,由周寿昌、胡国定、孙增闳和我4个人组成,胡国定任组长。党组开会经常在我家或国定家,有时也曾在增闳家开。这时国定的父亲已经去世,我父亲不在上海,我们两人的母亲都积极支持我们的活动。自治会也经常在我们两家召开积极分子会议,每到吃饭时候,朱尔鑫买一堆面包和花生米之类的食品,用长袍子的前摆兜着,回来分给大家。他和我原在初中就是同学,后来因病比我晚了两届,也是自治会的积极分子。几十年后,每次他来看我时,我母亲总要对他重提当年旧事。

交大党组织提出的“人民无伪、学生无伪”的口号成了广大同学的共同心声,一再呈文得不到任何回音,同学们也主张诉诸社会。为了把分散的群众斗争集中统一起来,六所学校学生成立了学生联合会。在党组织的领导下,11月11日,愤怒的学生再次走向街头游行示威。当时示威游行时的《告市民书》大多由寿昌和我起草的,上海音乐学院的李德伦、瞿希贤、陈亮等人经常在游行示威或群众集会中指挥大家唱歌,对鼓舞斗志起了相当大的作用。

当时已是11月了,别的学校已上了两个月的课,同学们担心学业荒废而惶恐不安。组织上针对这种情况,通过学生自治会组织学习成绩好的高年级同学给低年级同学上课,当时教室是借慕尔堂(今沐恩堂)的,讲课的同学有周寿昌,也有我,我讲的是大学物理。

经过同学们反复的联合斗争,1946年6月,我们正式转入国立交通大学,历时10个月的反“甄审”斗争终于胜利结束。这次斗争大大提高了同学们的觉悟,许多积极分子像我们班的陶尧、王惟本等都参加了党组织;从雷士德工学院并到我们班的李国富、杨德兴、李学方也都是党员,在重庆来的交大同学中,熊庆生是党员,上海、重庆两部分合并后,我们班很快发展了刘继明、陶龙等同志入党,因病休学的蒋淡安同志,这一年病好复学后,也在我们这一班,使我们班成为党组织力量相当强的班。在此期间,“今天社”“创社”“知行社”“山茶社”等进步社团以多样的活动方式,活跃了校园的民主进步气氛,鼓舞和影响了许多积极分子,他们从这里坚定地走上了革命道路,成为学生运动中的重要组成部分。

当上司炉,开火车去南京请愿

1946年下半年,国民党发动全面内战。国民党政府迫于内战的财政压力,导致交大教职工长期被欠薪,学生学习条件日益恶化,教育部更强令交大停办航海、轮机两科,又不准设立水利、纺织、化工三系,当时又盛传要取消管理学院,引起了交大师生的极大愤慨。

1947年4月初,1000多名学生联名要求开展护校运动,学生自治会立即成立了由周盼吾、周寿昌、胡国定和我等学生组成的护校委员会,组织学生进行护校斗争。5月13日,多次请愿被拒绝之后,近3000名学生分乘50多辆卡车从学校出发,集体去南京请愿。刚出校门就碰到吴国桢市长站在校门前路口,伸着双手,阻拦车队,不让前进。这时我在第一辆卡车上,就下车和纠察队一起把吴国桢拉到路边,和他理论,车队趁机冲过路口,直奔车站。车站接到南京的命令,拒不卖票,同时上海站的全部列车停开。当同学们进入月台时,整个月台空空荡荡,我们组织了几个小组沿着铁轨向不同方向寻找车辆。

当时组织上要求党员注意团结群众,我就拉了傅家邦组成一个小组,沿着一条路轨,寻了下去,终于远远看到一辆机车停在路轨上,仍生着火,我们就爬了上去。机车上的司机和司炉看见我们拦上去,就爬了下来,把机车让给了我们。这时的机车都是蒸汽机车,是烧煤的,至少要两个人才能开动,一个司机,一个司炉。说来也巧,我和傅家邦都是机械系四年级,对蒸汽机的原理是学过的。傅家邦家里开了中华铁工厂,平时就爱摆弄机器,动手能力很强。司炉也要一些技术,煤要加得又薄又匀,火才能上来得快,才能保证蒸汽的需要。就在这年春天,学生自治会组织到昆山春游时,曾包了一列车,我曾上机车和工人交朋友,看见过司炉加煤,听他讲过加煤诀窍,脚踩按钮,炉门打开,送煤要快,煤一送进,脚松按钮,关上炉门,再送再开,以免热量损失。用手铲往里送煤时要有一个稍稍往上和往后拖的动作,才能使煤撒得又薄又匀。我和傅家邦上了机车,由他当司机,我当司炉,居然就把机车开动了。

机械系学生傅家邦

这时车站里到处都是交大同学,有学土木的,有学运输管理的,于是有的搬道岔,有的找车皮,终于组成了一列有27节车厢的列车,下午4时左右,在同学们高呼“交大万岁”声中,驶进了月台。我们找到的这辆P7-112号机车,原是一台在站内调动车辆的机车,是一辆小号机车,要拖动27节车厢是很吃力的,但在找不到别的机车的情况下,也只好用它了。列车进了月台,宣传组在车头上贴上了“交大万岁”的标语,在列车上贴上了“交通大学晋京请愿专车”等大字标语。要走长途,就要给机车上足水,但这辆机车的上水鹤喉是老式的,结构比较特殊。正在为难时,有同学说,机械四年级张清澧同学手上有本关于机车的书。同学们把张清澧找到机车上,发现这本书里正好介绍了这种鹤喉的结构,于是大家按图索骥,顺利地给机车上足了水。

护校晋京请愿队伍准备启程

这时暨南大学、上海医学院的同学们也分别赶到车站表示支援。在车厢旁贴上“恭祝交大同学凯旋归来”。后勤组的女同学们当厨师,男同学们当伙夫,就地做好了晚饭,同学们就地用餐。到下午6时半,教育部长朱家骅就是不来谈判,同学们早已等得不耐烦了,在“走呀”的一片呼声中,5分钟内同学们就上了车,在地上、车皮上、电线杆上,到处都留下了粉笔写的“走”字。列车在同学们的欢呼声中驶出了车站。当列车驶到麦根路车站时,发现前方有一段路轨被拆掉了,列车被迫停驶,经过检查,发现拆下的铁轨和拆轨的工具还放在路边,土木系的同学立即动手把路轨修好,列车继续往前行驶。但很快就发现前方路轨又被拆了一大段,这次连铁轨也被搬走了。土木系的同学就把列车后面的铁轨拆下,把前面的路轨重新补好,列车继续前进。几经折腾,午夜前后车到真如车站时,前方弯路上长长一段铁轨又被拆掉,无法用列车后面的路轨补上。同时,国民党已把青年军调来布下了封锁线,包围了列车,列车不能前进。

1947年5月13日,交大学生自行驾驶火车晋京请愿

全体同学在车厢内和赶来包围他们的军队相持了一整夜,终于迫使朱家骅、吴国桢等赶到真如来进行谈判,并在14日清晨基本上接受了同学们的要求,还答应如有未尽事宜,可派代表去南京面谈。于是,全体同学胜利返校,并于15日晚派出15位代表与教授会的代表一同去南京,我也是15位代表之一,我们在南京经过两天的谈判,解决一笔经费问题,使护校斗争终于取得了完全胜利。

赴京请愿的交大学生代表在南京合影(前排中为丁仰炎)

17日,交大、同济、暨大、上医、上商、音专等国立院校学生自治代表大会讨论开展“抢救教育危机”运动,为响应南京中央大学等校的倡议,决定派37名代表去南京,与南京、杭州等地的学生一起向国民政府请愿。37名代表中有交大的代表7人,我又被选为代表之一。5月20日,京、沪、苏、杭等城市学生代表6千余人在向国民党政府请愿时,遭到军警宪特的袭击,重伤19人,轻伤90多人,被捕28人,这就是“五二O”惨案。当晚,我和张彭宝就被派回上海,21日晚,交大学生自治会召开学生群众大会,由我和张彭宝报告了“五二O”惨案真相,学生们个个义愤填膺,决定无限期罢课,并向全市各学校和市民揭露“五二O”惨案真相。“反饥饿、反内战、反迫害”的运动就此逐步走向高潮。

在国民党的白色恐怖之下,我接到了组织上的通知,不要住在家里,这一段时间我住到邬娴容、周慕妹等同志家里,也曾住在朱尔鑫哥哥在南京路上的牙医诊所里。因为从5月23日起我已去上海学联(学联处在地下状况),5月下旬交大学运高潮时,我没有在交大抛头露面,所以并不在国民党黑名单中。这期间,我还参与了转移黑名单上同学们的工作,如送周寿昌去机场,把他送去香港。6月中,交大举行毕业考试,我也去考了,当时进步教授钟兆琳在监考,看到我去考试,着急地对我说:“你怎么还来考试?”不过我还是考完了,所以我算是取得了交大的毕业证书的。

7月,黄振生同志通知我,世界民主青年联合会和国际学联决定1948年初在印度加尔各答召开东南亚青年大会,组织上决定派我们组成中国学生代表团,代表国民党统治区的学生参加大会,揭露国民党摧残民主、残酷镇压学生的罪行。但当时形势复杂,我几经香港、泰国曼谷,偷渡缅甸仰光、马来亚等地,历经种种艰险,虽没能赶上印度的青年大会,但了解了东南亚的学运情况。

马克思主义理论教育的一线战士

1949年1月,我经北朝鲜到大连,到大连大学工作,历任秘书、辅导室主任、政治教研室副主任、主任,党委常委兼宣传部副部长、部长,期间曾任大连工学院工农速成中学校长兼党总支书记。

1964年,我被调到北京新华社工作。1973年,被派往西德任波恩分社首席记者,历时7年。在这期间,我有了一个客观地观察世界许多国家经济发展情况的机会,使我在一些理论问题上得到启发。1982年,新华社创办了《经济参考报》,有一段时间由我兼任副总编,使我又一次有机会接触世界经济的实际情况,引发了我对斯大林关于社会主义经济问题的许多思考。我认为,马克思关于资本主义的基本理论在新的历史条件下,遇到了新的挑战,因此,我国的理论工作者必须开拓视野,理论联系实际,独立思考,以发展的观念认真地关注和研究当代资本主义的新变化,揭示这些变化的原因及其实质,丰富并发展马列主义关于当代资本主义的理论。

1994年秋,丁仰炎与大连工学院孙懋德同志在新华社大门口合影

1990年,我离休以后,有时间对政治理论工作进行探讨和梳理,开始写一些文章。如《计划经济与市场经济相结合的思考》《股份制是资本主义的吗?》《20世纪的资本主义和社会主义》《政治经济学随想》《德国的社会市场经济》等,这些文章是我学习运用马克思主义的基本观点,总结苏联、中国社会主义发展的经验教训,以及吸取了长驻国外观察研究的感性养料,参阅国内外最新学术成果,经过多年思考,逐篇成文,汇编成册,冠名为《足迹与探索》。这些文章是我自己过去思想的一种总结,也希望能对今后的马列主义研究提供一点借鉴。

1980年代末丁仰炎在宣武门家中的全家福