初心 · 印迹

初心 · 印迹

仇启琴:亲历交大恢复党支部

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是学校实施“十四五”规划承前启后的关键一年。为庆祝中国共产党成立102周年,深入开展主题教育,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

仇启琴(1920-2014),又名仇欣之,上海宝山人。1941年1月加入中国共产党,曾任中共交通大学支部书记。1942年毕业于交通大学工学院机械工程系自动机甲组(汽车门)。中华人民共和国成立后,曾任上海电力工业学校副校长,燃料工业部上海动力学校校长、书记,武汉水利电力学院副院长等职。2010年8月10日,仇启琴在武汉接受上海交大党史工作人员采访时,回顾了求学交大、加入中共地下党的经历,以及交大恢复党支部、领导爱国学生开展革命斗争的经过。

烽火年月考入交大

我是上海宝山人,1949年中华人民共和国成立前,宝山县隶属江苏省,因而我在交大的学籍资料中,关于籍贯一栏,填写的是江苏宝山。我父亲名叫仇光耀,与我母亲共育有子女八人。我排行老二,上面有一位大哥,底下还有三个弟弟和三个妹妹。说来我家和交大还是挺有缘分的,我们弟兄姐妹八人中有三人是毕业于交大的。其中我和四弟仇启华都是交大沪校的,而妹妹仇启珊后来考入了西安交通大学。

我中学念的是民立中学。这是沪上有名的私立中学,1903年由福建商人苏本炎创建于南市。从这所学校走出了不少名人,包括作家周瘦鹃、郑逸梅,画家陈丹青,实业家邵逸夫,革命烈士殷夫等人。1937年“八一三事变”后学校迁入了公共租界(在今威海路上)继续办学。民立中学在上海学生运动史上占有重要地位,1939年校内就成立了中共中学生地下党小组,翌年地下党支部成立,“太平洋战争”爆发后,支部向根据地输送了一大批进步学生。

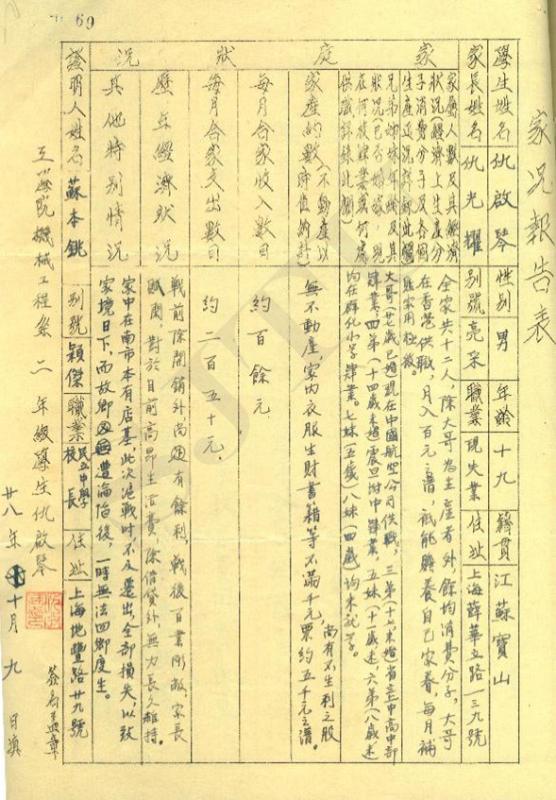

我是1938年考入交大沪校的。我记得我当时填的第一志愿是工学院机械系,第二志愿是电机系,结果如愿以偿被机械系录取。战前我家虽然人口较多,但经济状况还算小康,父亲在南市拥有店面,每月除固定开销外,还有盈余。抗战全面爆发后,店面无法迁出,全部受损,父亲失业在家,虽然大哥当时已在香港的中国航空公司任职,但他也已成家,有自己的家庭需要照料,无法全力接济我们。好在那时国民政府教育部实行战时助学措施,对战区学生求学有一定照顾,其中就有“战区免费生”“战区学生贷金”等措施。于是我向校方学生贷金委员会申请免缴学费,学校同意免除了我1939年度的学费。这解了我的燃眉之急,让我大大松了一口气。

仇启琴申请“战区免费生”时填报的家庭状况报告表

租界求学

我进交大的时候,学校已从徐家汇迁入法租界。当时的租界可谓是沪上的“孤岛”,很多人从被日军占领的华界前来避难。1940年法国败降后,上海法租界效忠维希政权,日本碍于同维希法国的外交关系,使得法租界保有形式上的独立,直至1943年汪伪政权“接收”为止。当时交大借用了震旦大学、中华学艺社和中法工学院的部分校舍坚持办学。当时我们交大一、二年级的学生都在震旦大学的校园上课。我记得震旦的校舍以吕班路为界,吕班路就是今天的重庆南路,分为东、西两部分:东边是旧校舍,西边则是新校舍,包括了大礼堂、运动场和一栋红楼。

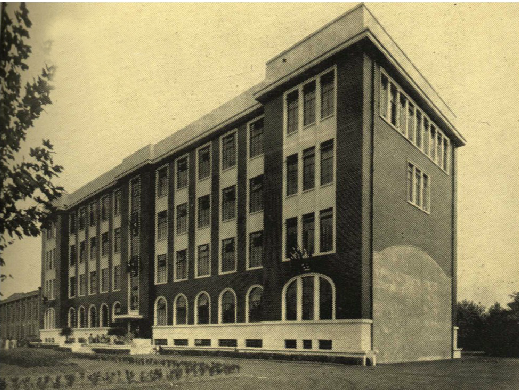

交大临时租用的主要校址之一——法租界内震旦大学的红楼,现为交大医学院重庆南路校区

红楼是抗战爆发前不久刚刚竣工的,钢筋混凝土结构,由绯红色瓷砖和灰色石贴面装饰而成,连同顶层阁楼和地下室共有六层。其中顶层阁楼用作交大的临时书库,堆满了从徐家汇校园老图书馆搬来的各种中外文书籍,尽管阁楼空间狭小,同学们还是很愿意来这里寻觅精神食粮,我本人也常常光顾。藏书中除了理工科的专业书籍外,还有很多社科类图书,我就在其中找到了斯大林的《列宁主义问题》的英译本和萧伯纳关于社会主义的著作。要知道在当时那种敌伪肆虐的环境下还能接触到这类进步读物是多么令人鼓舞和兴奋。红楼地下室用作交大学生的物理实验室和测量仪器室。红楼的第四层则被借用作为交大一、二年级学生的教室。由于学生多,一层教室不敷使用,很多时候我们只好利用星期日或等震旦学生上完课走后,见缝插针地进入其他楼层的教室上课。即便如此,由于学生和旁听生多,有限的教室还是容纳不下,许多人只能站在走廊里听课。不过红楼二层的阅览室和运动场是两校学生所共享的,对我们随时开放。

交通大学借用震旦大学校舍函件

震旦大学阅览室的环境和设备都是一流的,宽大的阅览桌上整整齐齐地安放着一排排带有绿色灯罩的台灯,我们就是在那里挑灯苦读。运动场的面积虽然有限,不能和交大的操场相比,但在当时动荡的环境里能有这样一方绿草如茵的活动场地,已实属不易,甚至有些奢侈。当时虽未开设体育课,但同学们一有空就去运动场上锻炼身体,此外我们工科学生的必修课“测量实习”及四年级的汽车驾驶训练也都是在这块场地上进行的。

至于住宿,更是窘迫。当时学校把中华学艺社四楼的部分房间腾出用作学生宿舍。这些房间狭小局促,每间最多只能住四个人,拥挤不堪,即便如此仍供不应求。不得已,学校方面只能规定宿舍优先提供给外地学生,上海学生一律走读。我就是走读的,我们一家人当时住在薛华立路(现在叫做建国中路)上。即便如此,依旧有不少外地学生住不进宿舍,不得不在学校周边租借民房。

当时交大的校长是黎照寰,他对校产的保护、设备的转移,特别是学校在租界维持办学,做出了很大贡献。我的毕业证书上就有他的签名。不过我们学生很少见到他,他似乎不经常到校园里来。等到我毕业时的1942年夏,学校为应对汪伪政府的接管,董事会推选工学院院长张廷金出任校长,黎校长则离开交大。

抗战时期交通大学临时校址中华学艺社的大门,现为上海文艺出版社(摄于2004年)

加入“学协”

接下来我想谈谈自己加入地下党的来龙去脉。交通大学早在1925年就成立了党团支部,但到了1934年底,在白色恐怖下,中共法南区委机关遭破坏,徐家汇地区党的基层组织损失殆尽,交大党支部也被迫停止了活动,此后校园里只有读书会、学生救国会等一些党的外围组织存在。“八一三事变”后,中共江苏省委下属的学生运动委员会开始领导交大的抗日救亡运动,但直到我入校的时候学校的党组织尚未重建。

那时大学里有个别学生是在中学里就已经入了党的,像我的弟弟仇启华便是如此,他是1943年考入交大管理学院实业管理系的,他在大同大学附中念书的时候就已经加入了地下党,他报考交大是服从组织命令,上级要他来交大开展地下工作。但我进交大的时候还只是一名普通学生。

一年级由于学习任务繁重,我基本没有余力参加课外活动和阅读进步书刊。升入二年级后,我逐渐适应了交大的学习节奏,感到课业上的压力缓和了许多,于是利用闲暇时间参加了一些学生自治团体,诸如学生自治会、交大青年会等。我被同班同学推举为学生自治会编辑股的干事,负责编写墙报。正是在此过程中,我开始接触到一些思想进步的同学和一些进步刊物。在办报的过程中我结识了管理学院的王嘉祥,他是交大“学协”的成员。学协的全称是“学生界救亡协会”,上海的“学协”由中共江苏省委学委领导,是公开的群众性抗日救亡组织,其主要任务就是发动学生开展各种抗日救亡活动。交大学协的小组长是钦湘舟。我从王嘉祥那里借阅了大量的左翼文学作品和时事报刊。通过王的介绍,我还认识了学协的其他几位成员——电机工程系的钦湘舟、财务管理系的葛一飞等。在这些同学的影响下,不久我也正式加入其中,成为学协的一份子。学协组织读书会,向校内同学推介进步书籍,像斯诺的《西行漫记》、艾思奇的《大众哲学》、邹韬奋的《萍踪寄语》等等,以此为手段团结同学,发现思想上“左倾”的积极分子。

读书会阅读的部分书籍

读书会是面向所有同学的,此外学协的正式成员每周还要参加一次“组织生活”,组织生活是按小组进行的。我被编在机械工程系的一个小组,同组成员还有高我一级的唐敏晃、吴克敏,低我一级的刘百川,而沈铮既是我们这个小组的领导人,又是与上级学协的联络人。沈铮就是沈韦良,中华人民共和国成立后在外交部工作,曾任副司长,是海洋法领域的专家。小组活动除了时事讨论外,最主要的就是学习抗日民族统一战线的方针、政策,学生工作的主要任务,马列主义基本理论以及中国革命史和毛主席著作。总之,通过学协小组的不断“充电”,我的思想觉悟又有了进一步的提高,朦胧地出现了入党的愿望。

1940年9月,沈铮离校,但冯彦华(后改名李宝华,他入学的时候就已经是党员了)新加入了进来,他的理论水平较高,于是很快地在小组同学中建立了威信。不久,随着斗争形势的变化,中共江苏省委认为学协已完成了它的历史使命,于是报经中央批准,决定学协有步骤地自行解散,先是大学区干事会议和区干事小组予以撤销,随后各校的基层小组也停止了活动。故而我所在的小组在当年10月以后就不复存在了。

支部恢复,担任支书

学协组织虽不在了,但团结发展进步同学的任务并未终止,中共江苏省委要求对于原学协中的非党员,只要符合入党条件的,都应按照组织程序发展入党。于是冯彦华仍旧同我保持着密切的联系,经常到我家里来和我谈心,交流学习《中国共产党章程》的心得体会。在我自学了斯大林的《论列宁主义基础》之后,完全接受了马列主义的世界观,对无产阶级革命事业、殖民地半殖民地的民族解放运动以及共产主义前景充满了热情,由衷地迸发出加入中国共产党的愿望。在冯彦华的帮助下,我于11月间写好了个人自传和入党申请,托冯转交给上级党组织。不料当时冯彦华当记者的父亲冯执中被日伪特务暗杀,组织上考虑到冯彦华的人身安全,安排他离开上海转移到新四军根据地。12月的一天,冯彦华来与我告别,告知我已被组织上吸收入党。到了1941年元旦那天,党组织派邵洛羊同志来与我取得联系,宣布我已成为预备党员,这一日期我一直牢记着。一年之后我按期转正。

大学时期的仇启琴

交大作为转移至租界内办学的一所重要的国立大学,在沪上学生运动和救亡斗争中占有重要地位,因此恢复重建学校党支部成为地下党工作的当务之急。当时遇到的主要问题是党员人数太少,不足以建立支部。于是1940年暑假过后,校内先建立起3人的党小组,成员有钦湘舟、冯彦华和张雄谋(他是管理学院实业管理科的),钦湘舟任小组长,这都是我后来了解到的。不久张雄谋因身份暴露被迫转移到根据地,这样一来,党员就只剩下了2人,直到我入党后恢复为3人,但冯彦华撤离后又减少为2人。此后又陆陆续续有学生党员考入交大,包括沈惠龙、蒋淡安、吴增亮、冯绿荪等,到1942年夏天,校内的党员人数达到了9人。

大学时代的钦湘舟(金世乐)

在这两年中,党小组的主要活动是开展“三勤”活动,就是“勤学、勤业、勤交友”。所谓“勤学”,就是地下党员要在学业上严格要求自己,勤奋读书,成为学习上的尖子。学生以学为本,更何况在交大这样的名牌大学,如果党员成绩不好,就在学生中没有威信,难以开展工作。我一、二年级的时候成绩相当好,大家在学习中遇到困难就会来请教我,所以我在同学中有一定的威信。所谓“勤业”,是指勤勤恳恳、兢兢业业为大家服务,如帮新生代购影印的英文原版教材,收集历年的讲义和试题分发给低年级同学等。所谓“勤交友”,就是积极主动地去和同学交朋友。通常是根据同学们的兴趣爱好,有针对性地组织开展一些文娱活动,增进情感交流。举个例子,有的同学爱好古典音乐,我们手头宽裕的时候,就在周末约上几个人一起去兰心大戏院欣赏交响乐队演奏。战前戏院主要供外国乐队演出,抗战爆发后,许多外侨离沪,剧院方面也不得不放下以往的“身段”,借给国人演出。没有条件的话,就找来几张唱片凑在一块听。有的同学喜欢读英文小说,我们就向他们推荐阅读杰克·伦敦和斯坦贝克等美国进步作家的作品。我们就是通过这些比较容易为同学接受的方式来开展工作,而不是直接地贴标语、喊口号,既打开了局面,又避免了无谓的暴露。

仇启琴(右)接受母校采访

由于各方面条件的成熟,1942年9月上级党组织正式决定恢复成立交大地下党支部,由我担任支部书记,同时我还是支部委员,另一支委是钦湘舟。我们支部直接受中共上海大学区委领导。当时支部党员之间通常是单线联系的,这样做主要是以防一旦有人被捕而导致整个支部被“一锅端”。这类事不是没有发生过,之前就曾有过上海三青团负责人奚培文被捕叛变交出所有地下潜伏人员名单的事件,所以我们都引以为戒。我主要是负责联络蒋淡安和冯绿荪二人,而他们两人之间则很少直接联系。每次开会的时候都在我家,人数不超过3人。那时法租界的中央捕房就设在薛华立路上,正在我家的对面。那些巡捕每天进进出出,却怎么也想不到在他们眼皮子底下就有共产党的一个地下支部在活动,现在想来令人发笑。

其实我任交大党支部书记只有一年时间,支部成立的时候我已经毕业了,不过留校当了系里的助教。在支部刚恢复的这段时间里,我们是根据上级“更加深入、隐蔽、精干”的方针来开展工作的。对于学生,我们采取开展学术性的生产自救活动来团结大家。比如我们利用闵淑芬同学的关系在校外借到一处院子,搞了个“南洋化工社”,组织化学系的学生制造酱油;支部成员沈惠龙则组织班上的活跃分子办起了一个工艺社,专门生产粉笔、墨水以自给。类似的小型工艺生产合作社还有好些个。这样做既发挥了同学的专业特长以改善经济状况,又借机接触并培养起一批思想进步的学生。

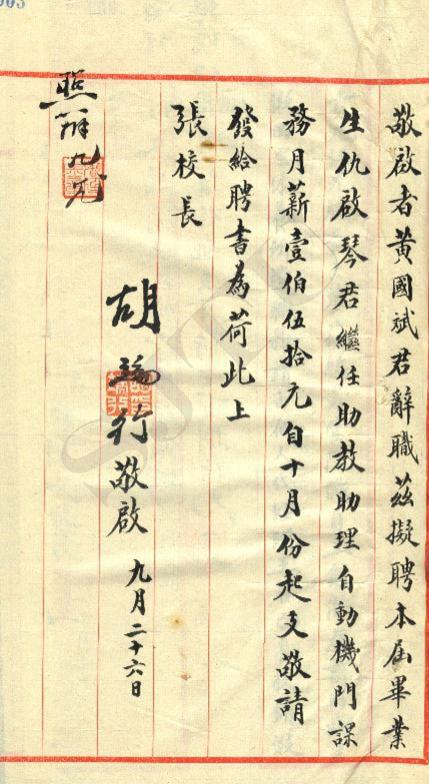

1942年9月26日,工学院机械工程系主任胡端行关于聘仇启琴为助教而致校长张廷金函

教师也是我们开展工作的对象。其实我留校当助教是组织上的意思,主要是出于团结更多知识分子的考量。上级通过机械工程系主任胡端行的关系使我留校,主要是协助上实验课,并负责其他实验室事务。我通过勤勉的工作——比如将实验室里所有的仪器机件和书刊重新登记造册以便师生查考——获得了教授们的赞誉和信任。有了教师的支持,一定程度上也便于我们在校内开展地下工作。

参与筹建“工余联谊社”

我任支部书记期间的另一项重要任务就是继续发展新党员。我在1942年底发展了女同学吴仲仪入党。她是理学院物理系的,童养媳出身,对旧社会深有感触,思想上比较要求进步,很早就参加了读书会。我通过多次与她谈心交流,觉得她各方面条件都已成熟,在向上级组织汇报后,将她发展为党员。后来,她又发展了同学宋名适入党。就这样,学校地下党组织逐渐壮大起来。

我任支书直到1943年秋。9月上级让我参与“工余联谊社”的工作,因此我的组织关系调离了交大支部,不过仍在校内担任助教。接替我支部书记工作的是我的弟弟仇启华,他干了一年多以后,因为党员身份暴露而转移到了根据地,参加了新华社的工作。中华人民共和国成立后他通过自学成为经济学家,在中央党校任教。仇启华走后,党支部由吴增亮、沈讴负责,直至抗战胜利。

1945年8月,“工余联谊社”庆祝抗日胜利大会

工余联谊社的由来是这样,俗话说“铁打的营盘流水的兵”,随着高校中的地下党员和积极分子相继毕业离校踏入社会,中共江苏省委感到有必要成立一个组织,继续加强针对这些青年知识分子的工作。当时有一个交大校友王天一,他是1938届电机系的,毕业后在上海电话公司工作。他想组织一个针对毕业学生的联谊性组织,加强联络,互通有无。于是上级派我和宋名适与王天一取得联系,共同发起成立了“工余联谊社”。联谊社开始时以交大校友和一些在校生为主(因为这是一个面向青年科技人员的组织),最初只有40来人,以后规模逐步扩大,到抗战胜利时已发展至250多人。联谊社也建立了党支部,虽属学委领导,但它与交大党支部有密切的关系,联谊社支部书记就是钦湘舟,而闵淑芬、葛一飞、吴仲仪等许多交大毕业的党员也都奉组织命令加入该社,以加强党对于该社的领导和影响。我们通过学术讲座、工厂参观、游园会、茶话会等丰富多样的活动,把一批关心国家民族前途命运、富于正义感的青年科技才俊团结在一起,为后来建设新中国集聚了科技人才队伍。

联谊社还出版了《工程界》月刊,由我和钦湘舟等人负责主编。这份刊物在社会上尤其是在技术人员的圈子里有一定影响。抗战胜利后,工余联谊社改组成为中国技术协会,闵淑芬当选为常务理事,我也是理事之一。技协中也建立了党的领导小组,钦湘舟、宋名适和闵淑芬为负责人。到中华人民共和国成立前夕,技协成员已达3000余人,其中党员就有100多人。通过技协的工作,很多技术人员都选择留在了大陆。技协在中华人民共和国成立后并入了中国科协。

《工程界》创刊号及其目录

我在交大当了三年的助教,这三年正处在抗战的后期,生活十分艰辛,工资不当工资用,当时上海粮食供应短缺,大米要实行配给。大学教员有特种配给米,但很多教师家里人口多,也是杯水车薪。很多人只能购买黑市大米,这都是小贩冒着生命危险,越过日军封锁线偷运来的。有一次我领了一袋配给米,在从学校回家的路上掉了,以致半个月没有口粮。那几年我也搞一些兼职,赚些外快,补贴生活。这还得感谢交大教给了我用以谋生的一技之长。当时陈石英先生因不满汪伪接管交大,愤而离职,去了一家造船厂工作,他也叫我有空的时候去当帮手,使我额外多了一份收入。

除了交大,我在上海工专和之江大学也做过一段时间助教。抗战结束后1945年底我就离开了学校,去中国纺织建筑公司上海第一机械厂任技术员。

与邹韬奋通信及向毛主席汇报工作

另外我还想谈谈两段往事。第一件是我与邹韬奋的通信。那是在抗战时期,我曾就青年学生如何参与抗日救亡请教过他。邹韬奋回了我一封短简,大意是“①在这全面抗战的时期,有一部分的青年仍然不负责任,这足见教育和说服工作的必要。至于怎样说服,须以对手和当前事实为根据,难有固定的公式。你觉得个人的力量太薄弱,可集合同志组织起来,如开展时事讨论会之类,用集体的力量来研究和宣传,组织演讲会、讨论会、辩论会、壁报等等,都是可以利用的工具。②现在的救亡组织,加入后也没有工作可做,确是一般的情形,并不限于学生的救亡组织而已。这固然由于组织本身的不健全,同时也由于其他方面的配合不够。③战时教育的亟待推行,尊见甚是。我们应该一方面积极宣传主张,同时并从各方面作事实上的推动。”这封信的原件我找不到了,但收录进了《韬奋全集》。顺便说一句,邹韬奋也是交大校友。

第二件是我有幸向毛主席汇报工作。我记得那是1957年9月17日,当时毛主席正在上海视察“整风运动”的情况。我那时是上海动力学校的校长。17日晚突然接到上海市领导陈丕显的电话,说是有一位中央负责同志来沪,要我亲自把材料带去并汇报有关情况。我当时并没有多想,等到了指定的地方才知晓原来是毛主席来了,主席微笑着和我握手,一阵难以抑制的激动涌上我的心头。那天陪在主席身边的,除了陈丕显外,还有柯庆施等人。同我一起受到主席接见的,还有时任黄浦区委书记的陆文才、上海锅炉厂厂长王伟光及该厂党委书记刘东海。轮到我发言的时候,我主要是汇报了学校的情况。毛主席听完后,提出了几点意见,指出要加强青年学生的思想政治工作,教育他们不要轻视劳动,要注意参加体力劳动,才能建设祖国;他还说领导干部只要不当老官僚,再老些,也还能干革命;他特别告诫我在贯彻执行中央命令的过程中,一定要走好群众路线。毛主席在谈话中反复强调青年学生除专业学习外,思想上、政治上必须要求进步,他说:“对青年一定要加强阶级教育,提高他们的阶级觉悟,叫他们向优秀的老工人学习。”毛主席和我的这次谈话,我后来写成了一篇文章,题为《毛主席关怀着我们》,刊登在了1957年第22期的《中国青年》上。

仇启琴与母校采访人员合影(前排:仇启琴,后排左起:朱励骁、蔡西玲、王恬)