初心 · 印迹

初心 · 印迹

林得连:一腔热血为革命

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是学校实施“十四五”规划承前启后的关键一年。为庆祝中国共产党成立102周年,深入开展主题教育,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

林得连(1911-2014),祖籍福建福州,生于辽宁大连。1927年考入交通大学唐山土木工程学院,1932年转读交通大学(上海本部)电机工程学院。在校期间参加革命工作,1933年2月加入中国共产党,历任交大党支部书记、法南区委兼徐家汇工委书记、闸北区委书记等职。1934年5月因从事革命工作被捕入狱,直至1936年12月西安事变后出狱。中华人民共和国成立后,先后在上海市和建初级中学、新沪中学、五十二中学任教。2006年5月31日,林得连在上海接受上海交大党史工作人员采访时,回忆了求学交大、投身革命的故事,讲述了1932至1934年地下党组织领导青年学生开展爱国革命活动的情况。

从唐山转学至上海

我原本在交大唐院读书。交大唐院从预科开始招生,还有补习班,相当于高中。我在东北的辽宁第一高中读书时就羡慕交大唐院在全国的名气。交通大学教学严格,入学难,毕业也难;教师大多是留学博士,全部用英文授课。在青年人眼中,考上交大,比考取清华和北大都来得光荣。1927年我高中毕业后,考进了交大唐院补习班。对此,我父亲非常高兴。父亲是北大毕业的,学工程,希望我也走这条路。我在交大唐院读了补习班,预科一、二年级,大一、大二,沿着我父亲的道路专攻土木工程。

图2 1932年4月,林得连就读交通大学唐山土木工程学院时留影

为什么我要从唐山转学到上海呢?我在交大唐院读书的时候,知道了中国共产党在上海成立,知道了南湖和毛泽东、周恩来、朱德。我思想左倾,对共产党倾慕。1931年东北“九一八事变”,日本人欺负我们。我祖父非常痛恨日本人,我从小受祖父影响,也痛恨日本人。现在读书的时候,家乡东北三省丢了。另外,我们非常敬佩的少帅张学良是不与日本人调和的,怎听了蒋介石的命令撤退了?我们气张学良不争气,恨蒋介石卖国。又知道共产党打出旗号“反日救国”,要求“国共合作,统一抗日”。我心里就想着要参加共产党,认为国家到了存亡之际,书念不念已经没什么关系了。那怎样才能找到共产党呢?我听说上海共产党员多,工厂里有,学校里也有。于是我向校方提出:我对土木工程没兴趣,想改学电机,希望能转学到上海本部就读。唐院同意了,上海本部也愿意接收,毕竟这是同一所学校嘛。

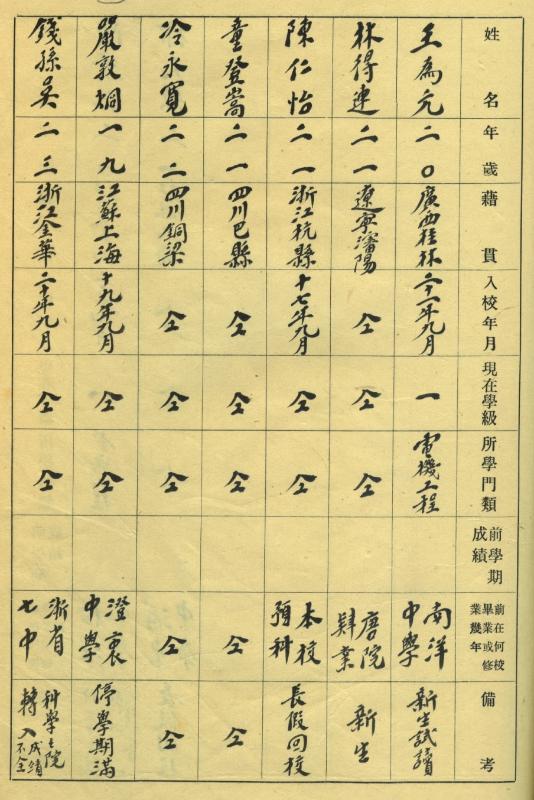

图3 1932年交通大学学生名册,林得连从唐山土木工程学院肄业,入学上海本部电机工程学院

1932年9月我进入交大上海本部的电机工程学院,从一年级开始重新读的。交大的老师兢兢业业,很负责,认真教学,留给我们学生的印象都很好。老师也都是留学回国的,用中文讲课。教材有中文版的,也有从国外引进的英文版。我学电机的,对教物理的老师比较满意。国文课是有的,但我们学工的,对此不以为然。因为我在上海本部待的时间短,所以具体也记不清楚了。总体印象是:交大老师满脑子科学,不问政治。

1933年加入中国共产党

1932年我转学到上海后,找党组织找得好辛苦。因为不能公开问,和同学只能谈抗日、现状和对当局的看法,而且国民政府在上海是要抓共产党员的。那时上海有中国共产党领导下的进步团体:左联、社联、影联、剧联、妇联、学联、工联。因为我爱好戏剧,认识了剧联的同志,加入剧联,参加演出独幕剧《放下你的鞭子》。后来我又参加了社联,由社联的同志介绍我认识了顾文卿。经过近一个月的考察,1933年2月顾文卿介绍我入党。那时交大党支部书记就是顾文卿,他是机械工程学院三年级的学生。我是在学校里进行入党宣誓的,晚上找一个没人的教室,墙上挂一面镰刀斧头旗,我宣誓时顾文卿在场。

图4 1933年,林得连就读交通大学电机工程学院时留影

我入党后不久,担任交大党支部的宣传干事,组织干事是王骥,他是电机工程学院二年级学生。经过一段时间努力工作,又吸收了几名学生入党,其中汪导淮、邵震华、文晳是我发展入党的。邵震华、文皙都是管理学院一年级学生。汪导淮就是后来担任上海市市长、海协会会长的汪道涵同志,汪导淮是他在交大读书时所用的名字,当时他读物理系一年级。那时,我们在体育馆、图书馆、教室散发宣传抗日救亡思想的传单,趁着没人,将传单夹在书橱里,摆在桌子上。汪道涵看到了这传单,我说我也看到了,两人就谈论传单上的内容。我们越谈越投机,话题内容扩展到政府、政党,慢慢产生偏向,我骂国民党,他不反对。认识熟悉以后,我介绍汪道涵参加社联,1933年3月发展他加入党组织。他入党宣誓时,我和顾文卿都在。在我印象中,汪道涵看起来非常文雅,他喜欢看书、看杂志,喜欢阅读左翼文化书籍,譬如鲁迅的文章。

图5 2003年10月,林得连与汪道涵(左)重逢合影

交大党支部的活动十分活跃,洒下了许多革命种子。我们组织读书会,读左倾为主的书籍。张大奇参加过读书会,他比我高一个年级,是电机工程学院二年级的学生。那时待发展的学生党员对象,记得名字的有林仁穆、章鸿志、章鸿业、余若陶、张大勇等。我们还想发展抗日将领方振武的儿子方心诰。方心诰是管理学院一年级学生,有一次学校举行国文演讲比赛,我和他都参加了。他演讲的内容是谈怎样学习好,为祖国效力。他很有演讲天分,得了第一名。比赛后,他在学校里出名了。我们认识后,总是谈一些进步的事情,想要发展他。但蒋介石对他父亲不满意,方心诰不得不离开上海,去了英国。他离校的时候,将他的桌子、椅子、脸盆等送给了我。我一直使用他送给我的东西,所以我很怀念他。直到1997年香港回归之际,我在报纸上看到报道:方心诰妻子方召麐将当年方心诰在国文演讲比赛中获得的奖杯送还给交大,表达对母校的怀念之情。这样,我才得知方心诰已经去世了。

图6 1933年4月,方心诰获交通大学(上海本部)国文演讲比赛第一名的奖杯

交大党支部包括学生党员和工友党员,加在一起有十来个人。为保密安全,我们开会学习是分开的,学生在一起,工友则是另外的,由冯柏根组织。工友党员有七八个,冯柏根是化学实验室的工友;冯寿宝是卫生室的工友;管图书馆和物理实验室的工友是我们的同志,他们好像叫老范和老钱;学校看门的警卫中有两人是我们的同志,名字记不起来了;还有体育馆的工友也是我们的同志。在校外卖馄饨的老周也是党员,区委同志对我们说,有需要可以和他联系。我还吃过老周的馄饨。

当时学校有一个附属的平民夜校,经费由校方负担,教师由学生担任,归学生会管理。顾文卿活动能力很强,通过学生会将这所平民夜校拿下了,成为我们活动的据点。汪道涵主持平民夜校的工作,我在夜校做老师。夜校学生有近30人,都是附近失业的年青人。不久,在夜校学生中发展了两位党员。一位女党员叫林娟,后来她和我结为夫妇。林娟的家住在徐家汇天钥桥路11号,在一段时间内作为党的地下交通站。她母亲同情革命,曾因涉嫌参加地下党的活动被捕。老人一口咬定儿女的事情一概不知,关了几个月后被释放。一位男党员叫宋一民,帮助我们油印宣传品,大大加强了我们活动的力量。

升红旗、散传单和飞行聚会

“九一八事变”之后,我们的工作以爱国反帝宣传为主,痛斥国民政府不抗日的罪行。一时间,交大党支部的工作开展得轰轰烈烈。

1933年五一国际劳动节,我们在校内升起了红旗。红旗及旗面上的斧头镰刀图案是由林娟制作的。我们把事先做好的红旗交给工友同志,在五一节前一天半夜里升起在校内楼顶旗杆上。天亮后,红旗飘扬,校方大为震惊,迅速取下,然而一直没有破案。

我们经常在校内外散发传单。有些传单是上级发下来的,有些是我们自己起草的,主要内容是宣传抗日救亡、反帝爱国思想。刚开始比较困难,深夜趁着没人在实验室里印传单,后来在平民夜校印传单,这方便多了。

1933年三四月间,学校举办工业及铁道展览会,外来参观的人很多。我们利用这个机会,油印了许多宣传单在校园内散发,放在树下路边、图书馆里、体育馆里、食堂里、展览厅里,到处都是。年青人胆子很大,散传单不再是偷偷地放,而是白天到处乱洒,当然尽量不要让人看见。冯柏根胆子很大,在体育馆人多的时候将传单“唰”一下洒出去,紧接着,他跟着别人一样在地上拾传单。我在一旁看到了,别人没看见。我说:“你这么大胆,这么多人也洒。”他说:“这有什么,别人又没看到我。”一时间,搞得学校很震动。校方与警方联系,派来几十个警察在校园内站岗,还安放了几个探照灯,在夜间用强光扫射人行道及阴暗处,却毫无所得。见此,我们偷偷地笑,心中一点也不怕。

靠散发传单,我们还发展了两位东亚同文书院的朝鲜学生。有一次吃过午饭,顾文卿问我:“考虑不考虑安全?”我说:“当然要考虑啊。”他说:“完全考虑安全就什么事情也别干。”他又问:“你有没有思想准备?”这话我明白,说:“有。”他说:“好,我们今天出去来一个,干不干?”我问:“干什么?”他说:“我们到马路上散传单,你干不干?”我说:“这怕什么!”于是我们就去了,拿着抗日传单到同文书院附近的街上去散发,看到人就递。当时还碰到警察,不怕,照旧散发,警察倒是没过来抓我们。凭着这传单,我们认识并发展了同文书院的两位朝鲜同志入党。这两位朝鲜同志很积极,在马路边墙面上刷传单,还拿粗毛笔在法租界街上写标语。法租界巡捕只得拿了水去洗,一边洗一边骂“是共产党干的”。刚洗掉没几天,墙上又被写上了。同文书院没有单独成立支部,从组织关系上说,这两位同志属于交大党支部的。我离校以后,就不知道这两位朝鲜同志的情况了。

图7 林得连(左)接受母校党史人员的采访

当时还有一种革命方式叫“飞行聚会”。1933年7月,法国进步人士、著名作家巴比塞来上海访问,省委组织欢迎会。法南区委要求交大党支部组织一次欢迎巴比塞的街头飞行聚会,地点在法租界马浪路(今马当路)。交大支部十几位党员和社联成员都参加了,法南区的同志也大多来了,总共一百多人。怎么认出是来参加大会的同志呢?大家都在马路边上站着,十字街头,四面都是,等着开会。我们印了许多宣传品,内容是我起草写的,署名为“欢迎巴比塞委员会”。我接受的任务是:听到鞭炮响,我就要站在高处发表欢迎词,号召大家。我就找了个高些的地方,在一旁等着。汪道涵、文晳等都和我并排站着。聚会地距法国巡捕房很近,法国巡捕骑着摩托车赶来,有20多辆,在马路上巡逻着,但没有动手抓人。我一看这形势很紧张,马路上行人不多,就是我们参加飞行聚会的同志。鞭炮响了,这是区委的命令下来了。我服从命令登高一呼,结果法国巡捕停下车抓人,我没说几句话就被逮住了。法国巡捕倒是没有去追捕参加聚会的同志,按照西方的规矩,将人群趋散就了事了。因为我是发言者,所以把我带到了巡捕房。当时我们参加革命活动,早就做好牺牲自己的准备,而且我已经有过一次被抓的经验,所以一点也不怕。问我干啥?我说:“欢迎巴比塞,欢迎你们国家的人。”法国人拿了宣传单看,还请中国人翻译,看了以后说“欢迎我们国家的人,没有什么”,还问我是哪里的,我说是交大的,他就吩咐“送他到交通大学去”。他们将我送到交大门口就走了。为谨慎安全起见,组织上对我审查一个月,确定没问题后再恢复我的活动。回想起这件事情很有意思,我们那次飞行聚会还算幸运,没有损失同志,但有的飞行聚会损失了不少人。

现在回过头来看,当年党的领导路线“左”倾冒进,这在当时的运动中是有体现的。省委领导区委,区委领导交大。我们支部在交大也是蛮干,但区委对此很支持,说“干得好”。我们越干越起劲,其实在敌人面前暴露自己了。

白色恐怖下的真假夫妻和接头暗号

1933年暑假,我没有回家,就留在上海做一些工作。这之前,顾文卿调到法南区当区委书记,我接任交大支部书记,王骥继续担任支部组织干事,汪道涵担任支部宣传干事。

不久,法南区委和徐汇区委遭到大破坏,顾文卿告诉我们组织上号召我们离开学校,出来领导法南区和徐汇区的地下工作。我们纷纷响应,先后离开了学校。出来的同志有汪道涵、邵震华、文晳等。按照组织规定,我们开展地下工作只能是单线联系,不可以有横向联系,以确保组织安全。我离校后出任法南区委兼徐家汇工作委员会书记,交大支部书记由冯柏根继任。我的上级领导是顾文卿,单线联系。至于汪道涵、邵震华、文晳三人做何工作,因无横向联系,就不知道了。

在校时,学校宿舍很宽裕,住宿条件很好。一年级时,我们住在中院旁边一幢两层高的小楼,离图书馆比较近。二年级时住中院,我住在二楼一间朝南的寝室,房间内有暖气。顾文卿等三、四年级学生住执信西斋,房内有书橱、衣橱、写字台、椅子,条件更好。但为了革命,我们毅然离开了学校。我在租界找房子住,住亭子间,两块钱(即2个银元)一个月,便宜的一块钱一个月。为了安全,每隔一个月就搬一次家。租界里相对安全一些,法南区委在租界,省委也在租界。顾文卿和我都在法租界租房子住,但彼此不知道住址。

为掩护身份,还必须夫妻两人在一起。不是夫妻关系,就由组织安排未婚的一男一女住在一起,做假夫妻。假夫妻如果相爱了,经过组织批准,就结为真夫妻;如果觉得不合适,可以换人。租界的巡捕是不管我们的,但国民党派了许多特务,也在租界内活动。他们知道共产党人穷,遇上年轻的单身汉,不论男同志还是女同志,就特别注意,要盯梢。夫妻两人一起住,就不太引起他们的怀疑。后来,顾文卿与上海美专一名叫小方的女生结为了夫妻,我与林娟结为夫妻。

图8 林得连与母校采访人员合影(左起:龚诞申、林得连、陈泓、孙萍)

我父亲是高级工程师,我来上海读书,他每月给我寄20块银元。我在学校饭费花4块,其他没什么太大的花销。20块银元花不完,存了点钱。离开学校后,我家庭关系断了,经济来源也断了,又没有工作,怎么过日子?就靠以前存着的一点钱。外边租房一个月2块银元,吃饭可怜喽,哪里敢吃啊,每月用不到2块,只吃阳春面(光面)。就这样过日子,毫无怨言。我知道,组织上也困难。我在法南区委时,没向组织诉说困难,也没要过钱,就靠自己。最困难时,我将大衣卖了,将西装卖了。后来我被调到闸北区委,自己的存钱全用光了,就向组织上说:我家庭经济来源断了,实在撑不下去了。组织上就每月给我4块银元,天冷了,还给我买了顶帽子。4块钱,要租房,要吃饭,也不够啊。就住最差的房子,饿肚子也不计较。

我担任法南区委、徐家汇工委书记的时候,负责联系交通大学、法学院、光华大学等几所学校。每个学校的党员都不多,只有几个人。交大算是最兴旺的,我们在学校内闹得翻天覆地的情况在其他大学内流传着。我还联系上海唱片厂、冰糖厂、五洲肥皂厂、丝绸厂。这些厂里都有我们的同志,他们不是我们发展的,而是组织交给我们去联系的。另外,徐家汇公安局一位名叫刘国璋的同志也归我联系,这同样是组织交下来的。

1934年1月,闸北区委遭到大破坏,省委调我出任闸北区委书记。我将联系交大的关系交还给顾文卿,此后我没再和顾文卿联系过,对交大情况也就不了解了。到了闸北,领导我的人改成省委的一位老同志,年纪比我大,他叫我称呼他老徐。老徐告诉我,闸北区整个破坏了,现只有我一人,下边的关系只有复旦大学及暨南大学,具体的工作是开展反帝大同盟的宣传和组织工作,一切宣传品由他提供。我定时定地与这两所大学联系,送宣传品给他们。复旦大学的学生姓金,暨南大学的学生连姓名都不肯说,只记得他是广州人。

那时,白色恐怖十分严重。我和老徐怎么联系的呢?我不知道他的地址,他知道我的地址。我们一礼拜联系一次。在他来的那一天,我一早起来,把安全暗号摆出去。前一次碰面时约好下一次的安全暗号——摆花盆、挂某样东西等,不仅描述清楚,还将用作暗号的物品拿出来给他看过。比如摆花盆,平时我经常放花盆的,要约好摆什么花盆,怎么摆,区别很小,不能让特务怀疑。下一次看到安全暗号,就进来;没看见,就别进来。

1934年5月初,我在租界散发反帝大同盟的宣传单,被特务盯梢。当我走到中国地界,准备去暨南大学时被捕了,我手中还拿着宣传单。先后经过南市区公安局和龙华警备司令部审讯,为了保密和自身安全的考虑,我只承认是宋庆龄领导下的反帝大同盟的成员,任凭盘问拷打,其他都一概不承认。被拘留两个月后,我在龙华警备司令部军事法庭上被判刑5年,罪名是危害民国,证人是捉我的特务,证据是我手中的宣传单。此后被关进漕河泾监狱,父亲恐我死在狱中,设法求人保释我。1936年6月,我被保释出狱,但又被送进苏州反省院。半年后发生“西安事变”,国共合作抗日,所有政治犯都放了。我也算幸运的了,坐了两年牢,被释放回家。

离开苏州反省院后,我立即返回上海,和林娟一起到交大去找旧日的同志,想恢复组织关系。不料,我找到冯柏根后才知道,交大组织已被破坏,冯柏根也失去组织关系多时。在上海住了两个月,无计可施。为了生活,我只好遵父命,同林娟一起回到西安家中去了。

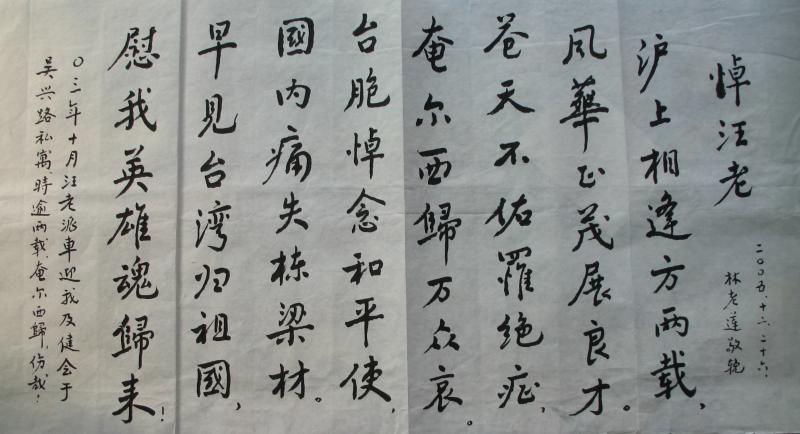

图9 林得连亲笔题写的挽诗《悼汪老》