初心 · 印迹

初心 · 印迹

黄旭华:于无声处

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是学校实施“十四五”规划承前启后的关键一年。为庆祝中国共产党成立102周年,深入开展主题教育,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

黄旭华,1926年生,原籍广东揭阳,出生于广东海丰。1949年毕业于交通大学造船工程系。历任中船重工719所所长、名誉所长。他是我国第一代攻击型核潜艇和弹道导弹核潜艇的总设计师。1994年当选为中国工程院院士。1985年和1996年两次荣获国家科技进步特等奖,2019年被授予“共和国勋章”,荣获2019年度国家最高科学技术奖。2010年8月10日,黄旭华在武汉接受上海交大党史工作人员采访时,讲述了求学交大,通过党的外围组织“山茶社”投身进步学生运动,以及为了祖国的国防科技事业,在家庭和亲情方面作出牺牲的人生故事。

颠沛求学路

1926年我出生在广东省海丰县的一个偏远小镇,父母俩是村里的“赤脚医生”,育有子女九人,我在兄弟姐妹中排行老三。稍大一些,我进入镇上的一所小学念书。由于地处偏僻,教育落后,镇上的那所学校只有初级部,没有高级部,所以初小毕业后,父亲不得不将我和哥哥两个送到汕尾以继续求学。汕尾有一所教会学校,招收寄宿生。从此我就离开了家乡,那一年我八岁。

黄旭华(后排左三)九兄弟妹与父母的合影

抗战爆发后,教会小学一度停办,我不得不在家里歇了半年,后来学校搬进了揭阳岭的一个山沟里,就这样我和哥哥又徒步跋涉前往,前后足足走了四天。新校舍简陋无比,其实就是一个草棚,刮风下雨都在里边。不仅如此,日军的轰炸机还常常前来“光顾”,经常是课上到一半,头顶上传来嗡嗡声,大家只得撇下课本,冲到外边的野草丛里以躲避鬼子的空袭。在这样的环境里学习效果可想而知,结果小学毕业时只有我和其他几位同学考上了中学。

我考上的是广西省立桂林中学。这所学校在当时两广一带可是大名鼎鼎,马君武即毕业于该校。在白崇禧治桂期间,整个学校实行的是军事化的管理,不仅学业要求高,生活管理也很严格,所有学生都被要求穿着统一的校服和军服,每天还要背着木制步枪上操。不过这种军事化的学习生活经历,对我后来严格服从党组织纪律及适应军工部门工作是有好处的。

1944年,黄旭华着桂林中学校服照

1944年我从省立桂林中学毕业后,便前往陪都重庆,准备报考大学。当时正值“豫湘桂战役”,中日双方鏖战正酣,我乘坐的是火车,前一天晚上启程时桂林还一切正常,没想到第二天刚到柳州,就听说桂林市民已开始向周围疏散,原来长沙已经沦陷,广西门户洞开,日军正直扑过来。从柳州前往重庆的这一路上秩序混乱不堪,抬眼随处可见逃难的百姓和溃败的国民党残兵。到达贵阳后就没有铁路了,只得改坐汽车。那个时候,唐山交大已南迁到了贵州平越,我到贵阳时正赶上招生考试,我便参加了。但我还是想去重庆读书,所以没等成绩公布,我就通过同学的关系,坐上了一辆开往重庆的军车。

到达重庆后不久,我收到了来自唐山交大土木系的录取通知书,但由于战时交通不便,再加上我的行李在路上遗失了,所以还是留在了重庆。由于一时没了着落,我进入教育部特设大学先修班,它位于重庆江津白沙镇,是当时教育部为了收容来自沦陷区和藏区的流亡学生而专门设立的。我们这些流亡学生由于经历了战乱,一路颠沛流离,因而都格外珍惜学习的机会,大家读书都很用功。一年后,由于我在班里成绩名列前茅,所以被保送升入大学。当时规定保送生也要填写志愿,我填的是中央大学航空系。恰巧这时重庆的交通大学也在招考,我就同时报考了交大的造船系。

事实上,我早先的志向是学医。我父母都是村里的医生,但是他们没有读过正规的医科学校,靠的是传统的土方,一旦遇到了疑难杂症,往往就束手无策了。正因为如此,他们希望我们兄弟姐妹九人中有人长大后能学医,所以在上高中前我一直立志将来做个大夫。但在亲眼目睹了日军飞机狂轰滥炸下惨不忍睹的场面后,我改变了原来的初衷,对于制空权的重要性深有体会,决心改学工科,投身国防建设,航空救国。我老家就在海边,小时候经常可以看到海面上游弋着的军舰,也知道制海权事关重大。所以当时想,如果不能学航空,那就学造船,服务海军,反正都是对付敌人。

很快我就收到了来自教育部的函件,通知我已被正式保送中央大学航空系。几乎同时,我又接到了交大造船系的录取通知书。权衡利弊,最终我选择了交大。原因有二:首先我想学的是工科,从当时国内各高校的工科教育水平来看,交大明显高于中央大学,当初之所以保送志愿没有填交大,就是因为交大“门槛”太高,怕自己不被录取,如今既然考取了,岂有不去之理?其次,当时中央大学的校长是蒋中正,学校的政治气氛太重了,虽然我那时还是个学生,对国共两党没有多少了解,但我对蒋介石的印象并不好。因此我还是选择了交大。

回首忆恩师

我是1945年9月进入交大渝校的。渝校给我留下的最深印象就是没有正规的教室,只有草棚,且四面透风,幸好重庆的天气还不算太冷。住宿就安排在一个大仓库里,我们一年级百来个新生挤在一起,分上下铺。

翌年春天,学校就复原搬回上海了。三、四年级的学生在民生公司的帮助下坐船经长江返沪。我们低年级学生则是走陆路。先从重庆出发,坐汽车,越秦岭,到达宝鸡;再坐火车一路经西安、南京等地,最后至上海。这段旅程给我留下了深刻的印象。一路上我们都睡在闷罐车里,每个车厢约有二三十人,同学之间相互照顾。沿途铁路和公路各段的负责人和管理员工都是交大校友,他们非常热心,当时我就觉得进入交大学习是一个正确的选择。

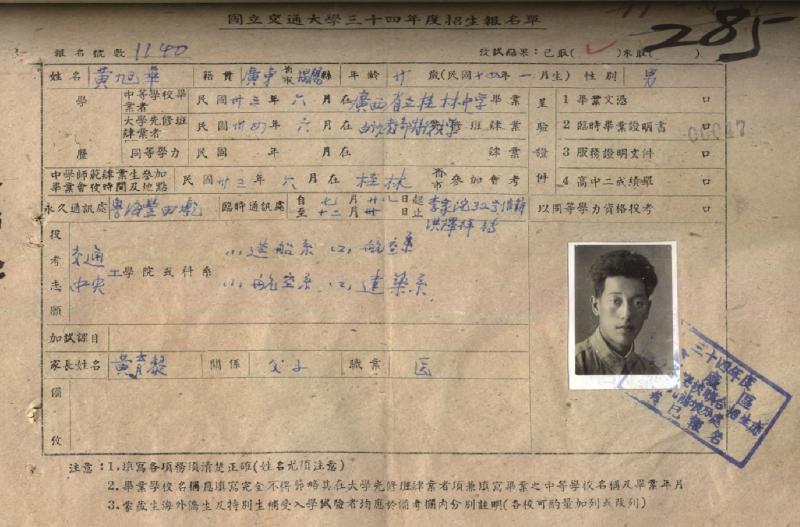

交通大学1945年度招生报名单

我想谈谈自己在交大的学习感受。我是以高分考入的,但开学后上了第一堂课,就感到有些头大了,方才明白自己的差距有多大。那时老师授课用的都是英语,教材也是外国原版的,那时候想要找一本中文的专业教材,根本无处可觅。课堂笔记自然也是英文,甚至连试卷也是英文。在这样的环境熏陶下,毕业生阅读外国科技文献的能力还是很强的。不过交大毕业生的外语能力依然存在着缺陷和不足,那就是口语不行,在这点上不及圣约翰大学。

我考进交大的时候,是班上第一名。如今高校录取都是网上查询,那时都是登在报纸上的。入学后,因为我把大量时间都花在了学生运动上,好多课我都没有上,因而成绩下滑了。临近考试,我就把同学的笔记本借来一看,临时抱佛脚,把考试应付过去。这都是不得已而为之,对此我无怨无悔。不过想在工作中把原来在学校落下的知识补回来,所付出的代价不是一倍两倍。基础扎实的人在实际工作中遇到了新问题,很快就能解决,而我却要补上好多别的功课才能攻克。幸亏我在交大读书时,学习面很广,不像现在的学校学习内容过于专一,知识面宽使我能够应付多方面的工作需要。

老交大出了很多名师,当年曾经教过我的好几位老师都给我留下了难以磨灭的印象。比如辛一心,他是英国皇家海军学院毕业的,他的课起点要求很高,但他讲解得十分透彻,板书笔记量多,而且全都是英文的。他上完课后便走了,后续工作都交付助教。我不知道现今的助教如何,过去助教的工作是很重要的,教授讲课结束后,学生的练习都要助教来把关。辛一心是个人才,只可惜去世太早了。至今,中国造船界依然怀念他,他不止对交大、更对中国的船舶设计制造业做出了巨大贡献。

王公衡教授也很不错,他原名王世铨,是国民政府交通部的技正,在交大教书是他的兼职。这种情况在当时比较普遍。记得每星期他都坐火车来给我们上课,主讲“船舶推进”,虽然口才不好,但讲义非常精彩。不过我因为忙于地下学运,他的课我经常没有时间去听。有一次,全班同学要外出游行,我代表全体同学向他请假,他说:“看,都让你给带坏了。”解放后,有一次我遇到他,他说:“哈哈,黄旭华,算你运气好,不然当年你毕不了业。”

还有个教授叫叶在馥,也是兼职,他是民生公司的总工程师。他上课从不对学生讲什么理论,只是把造船的实际情况从头到尾解释一遍。他把工厂里的一大堆现成资料直接拿到课堂来,这便是他的教学方式。还有赵国华教授,他是庚款留学生,擅长材料力学和应用力学,解放后被调到哈军工,现已去世了。

此外给我印象较深的还有周同庆教授,他教一年级物理。我当时听说交大有两位物理老师都姓周,另一位指周铭教授。凑巧的是他们俩都曾在美国念书,两人彼此之间都不太服气,在教学领域展开了竞争。据说,两人曾当着学生的面闹别扭,为表现自己的学问,两人比赛谁出的试题难。这可难倒了我们学生,当时大家都觉得“倒霉”,不过现在想想,这样一来学生反倒是学会了更多的知识。这两位老师都是很有水平的。

遍地“山茶”香

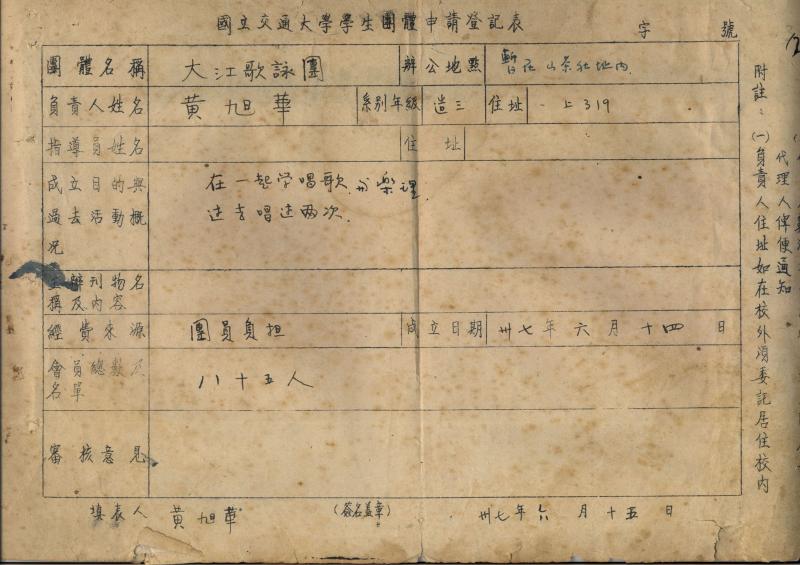

我在交大求学期间加入了党的外围组织“山茶社”。“山茶社”的社长是于锡堃(1944级交大航海科),他在重庆育才学校读书时结识了很多进步人士,他考入交大后,想在学校组建一个社团,通过组织文艺演出的形式来团结广大同学,开展学生运动。我和他是同一批复员回沪的,在他的影响下,我加入了山茶社。我们社团在交大举办了好些活动,像“大家唱”这样的歌咏比赛,唱的都是些鼓舞人心的进步歌曲,我在当时还算是个小有名气的指挥呢!此外还演出过皮影戏,在学校里也颇具影响。金凤(1946级交大工业管理系)和魏瑚(1947级交大化学系)也都是山茶社的社员。如今尚健在的山茶社老社员,相互之间还保持着通讯联系,还成立了一个“山茶社友联谊会”,定期举行纪念活动。

1948年黄旭华填写的大江歌咏团申请登记表

上海解放后,山茶社社员在交大校园内合影(前排卧者为黄旭华)

不久后,我加入了中国共产党。我的入党介绍人是陈如庆(1947级交大运输管理系),通知我被批准入党的是魏瑚。由于当时局势混乱,各种事件层出不穷,以致我和我的入党介绍人都已记不清正式入党的时间了,因而多年来,我一直把转正时间算作正式入党时间。那是1949年4月20日,这一天我终身难忘。当时转组织关系的纪律非常严格,我事先被告知接头暗号及会面的时间与地点。要知道在转党组织关系时,时间必须精确到几点几分,差一点儿都不行。如果迟到了,对方会认为出了差错,马上就起身离开,以免自己暴露被捕,那样一来,组织关系也就中断了,要想再联系上就困难重重了。我在交大地下党活动中所接受的组织性和纪律性的训练,对我以后的工作有很大的帮助。我开始从事军工科研的时候,组织上对我提出了三个要求:第一,一辈子不能出名,必须默默无闻地搞研究,如果出名了,那对于国防科技的保密工作可不是一件好事,不像现在很多人为了出名而热衷于写作出书。第二,一旦从事了这一行,这辈子就不可能反悔退出,即便是犯了错,也不可能离开,而是调离原先岗位去从事打杂的工作。第三,为保密起见,要尽量减少和家人的往来,尤其不能告诉家人自己是做什么工作的。曾有武汉的一位小朋友问我是如何适应这种保密性极强的工作生活的,我说是在交大从事地下工作时就已接受了组织性、纪律性的教育,这为我后来从事军工科研作了思想上的准备。

从1946年到1949年解放,交大开展了很多学生运动。像“反美扶日”运动、抗议英军九龙暴行、抗议美军暴行、“反饥饿、反内战、反迫害”大游行等,尤其是1947年的护校运动给我的印象最深。那一回全校学生几乎都出动了,大家向上海公路局借了好多辆卡车开到火车站,然后由交大学生自行驾驶火车赴南京请愿,我也跟着去了。当时我还不是地下党员,只是山茶社成员,我一路跟到了苏州。国民党当局十分狡猾,拆除了铁轨,我们就下车,把后面的铁轨卸下接到前面。后来当局耍了花招,连转弯处的铁轨一起拆掉,这样我们从后面扒下来的直轨就派不上用处了,大家停在那里。后来国民党的教育部长朱家骅来了,隔着老远和我们对话。当时火车停在山坡下,山上有国民党军队。大家坚持先把军队撤了才谈判。通过这次运动,教育部同意不撤销航海、轮机等系,予以保留。

在交大的地下学运活动中,也有惊心动魄的时候。我和学生自治会主席厉良辅(1945级交大土木系)同住一间寝室,他早被列入了国民党的黑名单。我们俩的宿舍在一楼,隔壁紧邻着厕所。1948年底的一天晚上,已经过了十二点,我还没睡,突然听见有人敲寝室门,我便问“是谁啊”?门外来人说是找厉良辅去社团开会。我警觉起来,叫醒他,说怎么半夜三更还要找你?厉良辅也觉得不对劲,便没有开门。我看了看窗外,发现开水灶旁的草堆下蹲着两个人,我们意识到这绝非好事。外面的人继续敲个不停,我说“他早就去了!”。这时他们突然把事先配好的钥匙插进匙孔,我和厉良辅赶紧顶住房门大叫:“同学们,特务来抓人啦!赶快起来营救!”这招果然有效,住在周围宿舍的同学们都起了床,特务一看秘密抓捕行动已暴露,就悻悻地跑了,厉良辅这才脱险。第二天,他就撤退转移了。

还有一次是在1949年“四二六”大逮捕时。其实,早在大逮捕的前几天,组织上已经派人来通知我,说这几日国民党当局可能会有大的抓捕行动,我闻讯后就离开了学校,在外面住了两天,但没有发现有什么异常,思想上就麻痹大意,放松了警惕,又回到学校。26日凌晨,已经接近一点了,我还没睡着,因为心里惦记着上海马上就要获得解放了,激动得难以入眠。突然外面枪声大作,我高兴极了,以为是解放军到了。我和同学们迫不及待地冲出宿舍,却发现有人拿枪指着我们说:“不准动!退回去!”我们这才明白已被国民党军警包围。我和机械系的一个同学溜进了厕所,躲到洗脸台下。过了一会儿,有个同学走进来,指着厕所边的楼梯对我们说:“这个楼梯宪兵刚检查过,趁着现在他们去换班,你俩赶紧从这里走。”于是我们顺着楼梯跑到了三楼的一间房间里,终于逃过了敌人的魔爪。那次学校有50多人被带走,魏瑚也被捕了。

到临近解放的时候,上海很多学校的地下党组织都被国民党破坏了,比如同济大学、复旦大学等,但是交大始终是沪上的“民主堡垒”,一直坚持到了解放,没有被破坏。为什么会这样呢?因为交大学生都是经过严格的筛选考试才入校的,特务学生想混进来比较难,虽然也有,但不像别的学校那么多。因此,学生的组成比较单纯,大家能团结一致,这使得特务学生很难在交大活动。

黄旭华毕业留影(1949年)

解放后,我报名南下,算是提前毕业。正在排队报名的时候,有一个人从后面拍了拍我的肩膀,说:“你也要报名啊?”我回头一看,正是党总支书记庄绪良(1946级交大机械系)。后来他推荐我到党校学习,这样我就参加了上海市委党校第一期的学习。8月份开课,9月初结束。接着我就参加工作了。

难报三春晖

我从事国防科研数十年,由于工作性质,自己感到对于家人尤其是对我的母亲有愧疚之情。我欠了家人很多。因为工作忙,我答应过孩子的好多事情,最终都没能实现。孩子小的时候,我基本都在外面,他们上学、生病,我都没有管过,这一切担子都落在了我妻子的肩上,她一直默默地在背后支持着这个家。此外,由于保密要求,我不得不和父母及兄弟姐妹保持一定的距离。父亲去世的时候,我就没能回去。

再说我的母亲,一想到她,我便不能自已。我母亲是个善良的人,经常给人接生,好多人家根本付不起钱,所以等到孩子顺利出生后,有些孩子的父母想送些山货土特产作为酬谢,都被我母亲婉言谢绝了。我母亲只有一个要求,就是等这些孩子长大一些能开口说话的时候,叫她一声“干娘”,就心满意足了。所以她百岁大寿时,前来给她贺寿的干儿子、干女儿一大推,她自己都认不出来了。

我从1954年开始搞军工,1958年起专门设计研制核潜艇,直到1986年我才跟母亲见了一面。在这期间,我除了经济上给她寄钱补贴家用外,基本上无法照顾到她。我的母亲很伟大,1986年她从报纸上读到了关于我的事迹,就把身边的子女都召集起来,然后只说了一句话:“三哥的事情,大家就认可了吧!”她就说了这么短短的一句,可里面包含了多少别人无从知晓的东西。

母亲102岁的时候摔了一跤,内脏出血,医生通知家属说情况不太好。我闻讯后,立即坐飞机回广东。我赶到时,她正在里面睡觉,因为感觉到有人进来了,就问是谁,我说是我回来了。她却两手一搭,第一句话竟是:“谁通知你回来的?你工作那么忙,我不想让你知道。” 我说:“我想你。”我刚说完,她的眼泪就流下来了。接着她说:“我累了,要睡了。你也累了吧,去旁边房间休息一下吧。”大约过了二十分钟,她醒了,又让我妹妹把我叫进她的房间。她起身从妹妹手中接过眼镜,仔细看了看我,说:“哎呀,你长肥啦(广东话“肥”就是“胖”的意思)。”露出高兴的神色,接着她又趟下睡着了。我妹妹是医生,一直在旁给她把脉。不一会我看到妹妹哭了。我问她为什么哭?妹妹说:“妈妈已经走了。”我悲痛不已。

所以说,想要成为一名国防科技工作者,必须要有甘于奉献的心理准备。除此之外,还得淡泊名利。现在不少人好高骛远,这山看着那山高,或把手头的工作当作“跳板”,如果以这种心态来搞尖端科研,是绝对不会做好的。1986年我回家探亲的时候,正值改革开放初期,我们单位的工资还没变动,但是广东已经走在全国的前面了,当时兄弟姐妹里工资拿的最少的大概就数我了,住房面积最小的大概也是我。他们就对我说:“那你还呆在那干什么呢?不如回来吧。”我只对他们讲了几句话:第一,我祝贺你;第二,我不眼红;第三,你们走你们的路,我走我的“独木桥”。这三点并非套话,而是我的真实想法。我曾写过一首小诗:“花甲痴翁,自探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中。”我想这在某种程度上可以成为我一生的写照吧。

2010年8月10日,黄旭华与母校采访人员合影(左起:朱励骁、蔡西玲、黄旭华、王恬)

2016年4月8日,黄旭华出席上海交大建校120周年纪念大会,为师生讲述心目中的交大精神