初心 · 印迹

初心 · 印迹

胡国定:交大的“慢热”

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是学校实施“十四五”规划承前启后的关键一年。为庆祝中国共产党成立102周年,深入开展主题教育,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

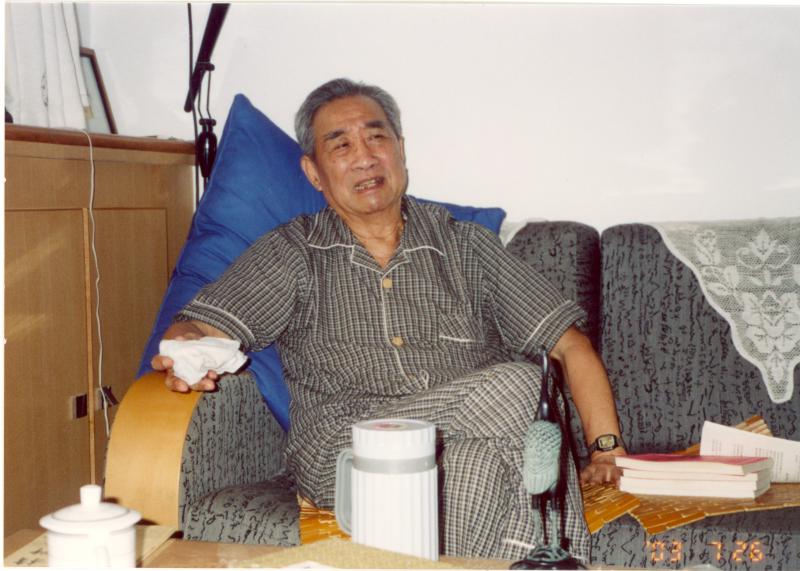

胡国定(1923—2011),浙江鄞县人。数学家、教育家。1947年毕业于交通大学物理系。在校期间加入中共地下党,是交大学生自治会党团成员,多次参与领导学生的民主爱国运动。1947年起任教于南开大学,历任南开大学数学系副主任、南开数学研究所(现陈省身数学研究所)所长、南开大学研究生院院长、南开大学党委副书记、副校长等职。他既是一位为革命解放事业鞠躬尽瘁的革命家,又是我国最早开拓Shannon信息论研究领域的杰出数学家,更是一位深受师生尊敬和爱戴的教育家。2003年7月26日,胡国定在南开大学接受了母校党史工作人员的深度采访。在采访中,他深情回顾了他的革命家庭背景、参与领导的交大学生运动,以及他在求学与运动中体验出来的交大人的“慢热”精神。

“共产主义就在我家里”

我自幼就生活在一个红色的革命家庭,许多家庭成员的革命身份、经历与品格,对我走上革命道路都有直接影响。其中,我的父亲胡詠骐对我更有决定性的影响。他是上海教会大学——沪江大学毕业的,原来信奉基督教,后来他发现传教士们生活十分富裕,但叫他们捐款,却是一毛不拔,便开始怀疑宗教信仰。大学毕业后,父亲于1926年留学美国,在著名的哥伦比亚大学攻读人寿保险学,与后来曾任沪江大学校长的著名爱国志士刘湛恩成为同窗好友,受他的爱国思想和活动的影响很深。回国后,父亲在上海创办宁绍人寿保险公司,并被推举为上海保险同业公会主席。

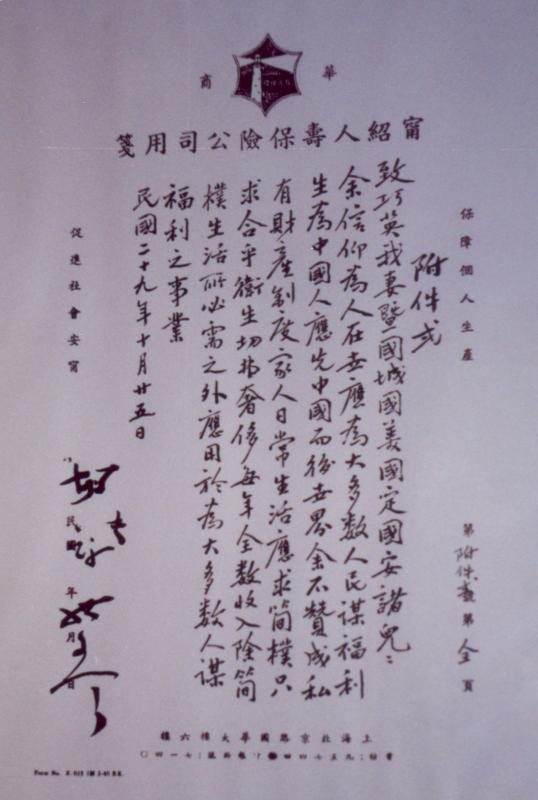

1940年10月25日,胡国定父亲胡詠骐手书遗嘱

1937年抗战爆发后,父亲全身心地投入抗日救亡和社会救济活动,曾发起组织上海保险业战时服务团,奔赴前线慰问抗日将士。在救亡运动中,他陆续结识了郑振铎、许广平、章乃器、胡愈之、赵朴初等著名爱国人士,并与他们建立了深厚的友谊。他还和刘湛恩等人共同创办了“复社”,出版了一系列进步书籍,其中有《西行漫记》《鲁迅全集》《瞿秋白文集》等。在与这些爱国进步人士的交往中,父亲的思想觉悟发生了质的转变,认识到基督教拯救不了濒临危亡的中华民族,必须走团结抗日,武装斗争的道路,转而对共产党及其主张有了新的认识。他一边积极研读《资本论》《论持久战》等著作,一边广泛结识当时中共地下党重要人物,如上海文委负责人沙文汉、八路军上海办事处负责人刘少文、江苏省委书记刘晓、刘长胜等。不久,经沙文汉介绍,父亲提交了入党申请报告,最后是经周恩来批准入党的,成为中国保险业上层人士中最早的中共地下党员之一。

父亲入党后,党组织考虑到他的特殊身份能为革命做更多工作,决定他留在上海,积极为党筹集巨款。不幸的是,1940年11月,父亲因患癌症逝世。临终前,他召集我们兄弟几个谈话,叫我们不要悲伤,说“一个人活着应该为人民大众谋福利,不能只为自己。人的肉体总是要死的,但是精神可以不死。你们如果把我的精神继承下去,精神等于不死。你们的母亲是家庭妇女,以后要好好照顾她。”在临终前十天立下的遗嘱中,父亲还决定将宁绍人寿保险公司全部财产捐献给抗日事业,并谆谆教诲家人要继承他为人民大众谋福利的革命事业。我当时非常悲痛,想到父亲有一次叫我去给工人夜校上课,我没有去,懊悔极了。从那时候起,我忽然成熟了很多,我决定把父亲的遗嘱作为自己做人做事的座右铭,指导自己的一生。

由于我父亲不仅阅读大量的马列主义著作,还资助出版了许多这方面的书,所以我家里的进步书籍,比外面书店多得多,当然给我的感觉就是共产主义就在我家里。在这种家庭环境的感染下,我哥哥胡国安和我都加入了中共地下党,投身了革命,不过当时都互不知道身份,直到解放后才知道。我们兄弟虽然加入了革命队伍,却并不知道到底要如何革命,以为革命就是想办法到解放区去打游击,没有想到还有别的方式。我哥哥胡国安就是这样,有一次,他在印刷传单的时候被敌人发现了,就跳海逃生,躲到水边的一条船上,凭着娴熟的水性,在船上和水中泡了两个晚上和一个白天,终于到了山东解放区,后来他一直就在新华社工作。著名电影表演艺术家、导演孙道临曾经写过一个反映我家革命事迹的剧本,当中就有我哥哥这段惊险的经历。

除了我们父子三人外,我的爱人周沭华也是当时的地下党员,她原名周同昭,是著名物理学家周昌寿教授(当时也在交通大学任教)的女儿,1946年考入交大理学院化学系,与我是同学。她在校期间,是学生自治会干事之一,1948年曾被国民党列入“八·二六”大逮捕的三十五人黑名单。至于我母亲,虽然文化层次不高,也不是党员,但却是一个深明大义的革命母亲,她为革命工作做了许多自己力所能及的事情。如当时有个交大学生会的同学,要到上海来搞电台到浙东去,就住在我家——闸北区恒德路65号,当时我和我哥都不在家,我母亲帮忙照顾他。她还曾经安置了不少受伤的革命者来我家里避难养伤,或者给游击队代买器材,或者利用家里的房子给学生会成员开会使用,还主动为我们放风。上海刚解放的时候,别人都躲在家里不敢出去,我母亲却激动地跑到静安寺,迎接解放军的到来。

当时外面很多人只知道我家里有私人汽车、有大住宅,平日里穿着一身西服,光鲜亮丽,认定我是不会干革命的,所以即使我说自己是共产党,都有很多人不相信,殊不知,其实我是从一个真正的革命家庭中走出来的。

我参与领导的交大学生运动

正如前面所说,我们当时对革命工作想得很简单,以为革命就是想方设法到解放区去打游击,没有想到还有别的方式。后来,父亲在组织上的一位地下党领导告诉我们,革命有多种形式,不一定要去解放区,你喜欢读书就把书读好,考进上海最好的大学——交通大学,进去以后多结交一些成绩优秀的同学,将来革命会有用得着你的时候。我深受启发,于是听从了他的建议。1943年,我考进了交大物理系。

2003年7月26日,胡国定在南开大学寓所接受交大党史工作人员的采访

当时还是抗战艰难时期,交大处在汪伪政权统治之下,虽早已有了党支部,但很少开展较大规模的学生运动,也不太可能成立任何公开的政治性组织。党组织的主要任务是深入群众,广交朋友,联络感情,建立友谊,在群众中树立威信。而要有威信,必须多勤交成绩顶尖的学生。因为交大历来的传统是只有读书第一、二名的学生,搞运动时说话才有凝聚力与号召力,学生会组织也被这些学生掌握着。所以说,交大的学生运动领袖都是又红又专的人才。

我当时交往较多的是周寿昌,他是当时以全校第一名的成绩录取在化学系的,由于交大是按照学生入学成绩的名次来排座位的,所以周寿昌坐在第一位。他的数理化成绩都十分出色,文笔又好,上中学时还写过一部剧本,外语也是一流,开记者招待会时可以用全英文对话。但他的家里很穷,从中学到大学都是依靠学校的奖学金完成的,他和他母亲住在一间阁楼里面,阁楼就是楼层之间的部分,地方很小,晚上在里面放一个铺板当床用,白天折叠起来才能够活动。他当时读了一些欧美文学作品,思想显得有些悲观。我对他做了许多工作,记得当时两人经常在学校上院大草坪上散步,交流各自的思想看法。他也经常到我家里来做客,当我告诉他自己是共产党员,并介绍他入党的时候,他产生了疑惑:“你家里这么富裕,还搞革命吗?是真的还是假的?”我向他解释了自己的入党经历后,他才慢慢开始对共产党及其主张有所了解。

与周寿昌一样,交大很多学生是规规矩矩,埋头苦读的,希望将来能走“工业救国”、“科学救国”的道路。而且他们大多数不了解共产党的政策,以为抗日胜利只是依靠国民党的正规军,所以抗战胜利不久后,大多数交大学生都欢迎国民党军队来接管上海这座城市,只有极少数人(包括陈警众、周寿昌、俞宗瑞和我)准备迎接上海周边的新四军和地下党来接管,势孤力弱。因此,在他们中间开展思想宣传与教育工作十分不易,争取知识分子入党更难。交大学子做任何事,一定要先弄清楚道理,形成自己独立的判断,才会决定是否要去做。但是,一旦他们认准真理,就不会轻言放弃,轻易回头,他们是以相信科学的不折不挠的态度与作风来对待看准了的信念。

就在我们开展学生运动很困难的时候,时机来了。1945年9月的一天,我和物理系的两位同学在街上走着,看见报纸上出现“伪学生”的事情。我当时就说:“太好了,机会来了,蒋介石帮了我们的大忙了!”道理很简单,学生要读书,是天经地义的事情,国民党政府以为这样做,就能一下子把学生中的共产党员抓出来,结果反而打击了一大片学生。学生们原本是很拥护国民党政府的,但国民党却不欢迎我们学生,否认我们的学籍,还说我们是“汉奸”学生。大家知道之后,真是既惶恐又义愤。加上国军来上海之后,其所作所为令人大失所望,被人们讥讽为:“三阳开泰”“五子登科”。于是,沉寂很久的学生运动就以此为序幕发动起来了。对我来说,在校期间主要经历了“反甄审运动”、“抗议美军暴行运动”、“贾子干事件”、“护校运动”、“五二○反饥饿、反内战、反迫害运动”。其中,最令人难忘的一次反美反蒋斗争是我跟周寿昌一起出面应对的贾子干事件。

1947年4月,交大数学系二年级学生贾子干,不幸被美商德士古洋行的汽车撞死。怎么处理这件事情?学校、学生们都很关注,校方连去两次公函对美方提出严正质询,均被美方以不识中文为由无理退回。师生闻讯后,异常激愤。学生自治会、校方和学生家属共同成立了治丧善后委员会,发表公告,对德士古洋行依法提出公诉。在舆论压力下,德士古洋行才在一天的上午,派来了一名美国律师和一名中国翻译。吴保丰校长在容闳堂校长室接见了他们,已经是够面子了。可是,校长秘书不一会儿出来了,他悄悄告诉我,美国律师态度傲慢,拒绝同校长谈判,要跟家属谈。我叫他请校长回避,这件事情由学生自治会处理。当时我在上院的学生会办公室,先去摇响了靠近体育馆边的大钟。学生们围拢过来,我说明了情况,号召学生们集合起来,去与美国律师讲理。群众一起来,就很难控制了。愤怒的学生们冲到校长室,看见那位美国律师正跷起二郎腿,若无其事地吸着烟。一位同学突然冲到他的面前喝道:“不许抽烟,好好坐着!”一下子就压下了他的傲慢气焰。他赶紧推诿说:“我只是个小律师,不能代表洋行。”同学们说:“既然你不能代表洋行,请立即电告洋行派负责人来。但在洋行负责人未到之前,只能委屈你留在这里等待。”于是将他们扣留下来了,还将那名中国翻译拉到文治堂去斗。

下午,学生自治会被通知派代表去徐家汇警察分局与洋行代表谈判。这次他们怕我们再扣留他们,改在徐家汇跟我们谈判。周寿昌和我作为学生会代表去分局后,发现“洋行代表”仍是一名美国律师,只是职务较高而已。此人态度也十分傲慢,讲了一番话,意思是责任到底该谁负责,还是死者走路走得不对,先要将责任搞清楚。怎么!中国人自己走路不会走!反正人在我们手里,我们不急,也不愿与他周旋,径自赶回学校。

晚上,吴校长把我叫去了。正好,上海市市长吴国桢打电话来压吴校长,要求马上放人。我记得吴校长生气了,说他们把我的学生压死了,我去见他们,他们理都不理,这个问题怎么解决?我接过电话对吴国桢说:“扣押洋律师是学生会的事情,与校长无关,你找我们学生会好了。”吴国桢见事情闹大了,随即亲自赶到交大,答应我们第二天上午九点在市政府举行谈判,洋行董事长和美国驻沪领事等人参加,但是叫我们不要开大批学生过去。至此,我们才让美国律师离开交大。

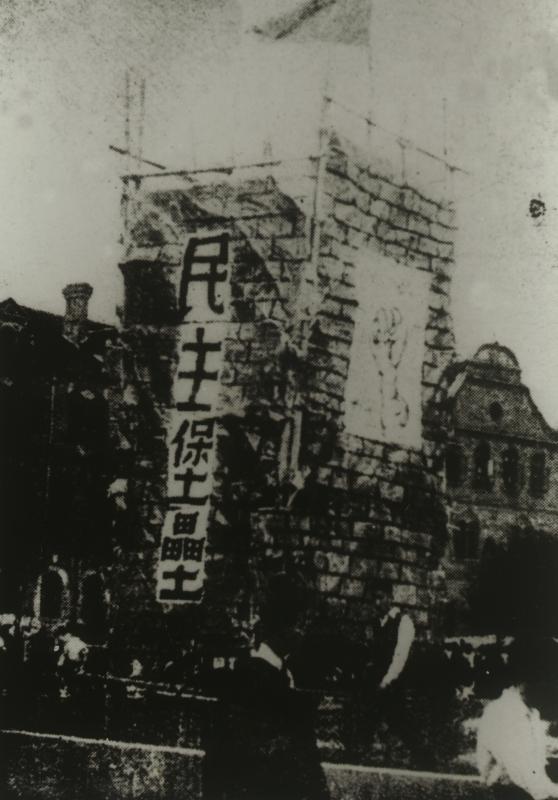

1948年5月,矗立在交大校园内的“民主堡垒”

第二天上午,各系科学生代表19人加上学生会代表3人,一共22人,到市政府参加谈判。吴国桢果然约来了洋行董事长和美国领事。吴国桢不让学生群众来,我们有600多学生乘坐卡车,还是开到了江西路市政府附近待命,作为声援力量。谈判的时候,吴国桢坚持只能由学生会的2名代表参加,而我们来了22代表。正在争执不下的时候,学生群众等不急了,从路旁跑进市政府,一直冲到二楼的谈判厅内。吴国桢一看形势不对,就只能要求群众退到厅外,留下22名代表到厅内谈判,但随时与外面的学生保持联络。谈判主要是赔偿金的问题,我们提出的数目与美方相差太大,美方只肯出很少一点钱。在谈判的时候,吴国桢曾亲自出来和外面学生辩论,他的口才很好,当过国民党中宣部部长,但张彭宝等同学与吴国桢展开了针锋相对的斗争。谈判持续到下午,都毫无进展。学生群众激于义愤,递了一个字条给谈判厅内的代表,其中大意是:美方肯出的钱如此之少,我们交大3000多学生分摊一点就够了。现在我们不要你们赔偿了,大家凑足这笔钱,用以偿付董事长的命作为代价,想必美国人的身价不会比中国人的高吧!吴国桢将字条传给洋行董事长,董事长一看,脸一下子刷白,软下来了,当即老老实实地答应赔偿我们所提的赔款数目。这笔钱数量很大,上海的几个银行凑起来还不够,我们最终拿到了其中的一半,整个斗争终于胜利结束。

在我经历的几次交大学生运动中,若说最令人惊心动魄的,还是应对国民党当局于1947年发动的“五三○大逮捕”行动。在此之前,国民党当局虽然释放了上海各校因“反饥饿、反内战、反迫害”而游行示威的学生,并许下一些承诺,但却在暗地里策划更大的镇压行动。当时交大已被密布的岗哨包围,军警公开盘问进出校门的学生,一些学生运动骨干已先后被捕。这时,我作为学生自治会党团负责人,与其他领导成员商量后,决定发动学生集体搬出宿舍,搬到体育馆住宿。一些院长和教授也自告奋勇一起到体育馆值班守夜。在体育馆住了两天,发现不行了,因为上厕所的问题解决不了,还有女同志啊!而就在这时,中共上海学委又紧急通知交大党总支,说敌人当晚就要进校逮捕进步学生,他们手上有一份“黑名单”18人。其中就有学生自治会主席周盼吾、副主席周寿昌、监事会主席丁永康等人。当时,周寿昌一直躲在西宿室一楼里面,每天还要换地方。有一次我去敲门,怎么敲也敲不开,到窗户下一看,他在里面昏睡呢,已经几夜没有睡,身体又不好,实在是顶不住了。

于是,我想方设法联系上已在校外的地下党领导吴增亮,商量办法逃出校园,但怎样才能安全地将那些列入“黑名单”的18名学生运动骨干转移出去呢?一直苦无良策。直到5月30日大逮捕来临的那一天,机会终于来了。原来学校后门经常不开,唯有校长的汽车可以自由出入。那天下午,正好吴保丰校长约我作为学生会代表前往市政府,会见吴国桢市长。我就与吴增亮商量,借此机会就将敌人目标最集中的周寿昌送出了校外。我继续随同校长前往市政府,跟吴国桢说我们同意复课了。我常代表学生会同他谈判,他认识我,叫我“胡老兄”。以前要是听到我们复课的消息,他很高兴,但是这一次出乎意外,吴国桢反映很冷淡,事后才知道当局已经决定隔天凌晨进行大逮捕,复课与否已经不重要了。这次我们没有利用好吴国桢同警备军之间的矛盾,应该及时停止罢课,一边复课,一边斗争,光靠罢课是不行的,有些人还是想读书,最后造成镇压的结果。

吴校长在回去的路上告诉我,晚上凌晨1点钟还要去市政府开会,情况很严峻,叫我中途下车,不必要回学校了。吴校长对我很好,在贾子干、护校事件中,学生们都支持他,他也靠着学生的力量,保护了交大。所以我们学生与他结下了战斗友情,他知道我家里有钱,应该不会是共产党。但是,我没有忘记周盼吾、丁永康等还在校内,于是想利用吴校长深夜还要开车到市政府开会的机会,准备将他们护送出校。当晚,我们三个人到吴校长的家里,经过他的同意,搭乘他的车出去。然而,校长当时有个侄子也要搭车,这样多出一人来,车子就坐不下了。我决定让周、丁两人先出去,先到法租界丁永康姐姐家里隐蔽起来,我留下来再想办法。为什么这样做呢?一是因为我是党员,二是因为我是上海人,比他们方便些。我随后叫来一辆出租车,当时学生坐出租的极少,不易引起注意。我便约同护校副总指挥姚欣茂,稍事化装后乘车冲出校门。5月30日凌晨3点,当局全副武装进校,当然扑了个空,一个学生骨干也没有抓到。

到了深夜,我们乘出租车到了丁永康姐姐家门口,来找周盼吾、丁永康他们。我们敲了一会儿门,不见开门,怕惊动邻居,就走了,家里也不敢回去,就到了我的一家亲戚过夜。后来才知道他们俩安全逃出学校后就躲在那里,只是因为不知道同车的那位校长侄子的身份,怕是他带人来了。又听见来人是开着出租车的,更加不敢开门,如果我们再敲下去,他们恐怕就要准备跳墙了。后来周盼吾、丁永康转到我家里隐藏,因为我家里一直比较安全。

我虽然逃脱了大逮捕,但是交大是不能再进了。就在这时,经过交大数学系教授朱公谨的介绍,认识了当时正在上海中央研究院数学所负责的陈省身先生,于是,陈先生推荐我去清华大学工作。正当手续办妥,准备前往的时候,有位国民党身份的物理系主任去信向清华告密,说我不安分,所以就没有去成。随后,陈先生又把我推荐给天津南开大学吴大任(当时吴任南开大学教务长),担任数学系任助教。就这样,我在南开一面教学,一面仍不暴露共产党员身份,为即将迎来的全国解放继续工作。

总结起来说,进入交大的学生,许多都是刻苦用功,想一心读好书的“书呆子”。 但是一旦想到我们同胞的切身利益在腐败的国民党政权的统治下受到损害,民族尊严受到侮辱,国家命运受到威胁的时候,他们首先考虑的就不是个人的一切,而是人民的利益、民族的前途、国家的命运。我们是生不逢读书的时机,参加学运是为了昭示我们的爱国主义情感。

交大人:认准了真理,决不轻易回头

我总把“追求真理、坚持真理”看作是交大的精神。具体来说就是,交大人不论做什么事情,不管是科学技术工作还是社会革命工作,总要追求其中的真谛,彻底弄清楚要这样做而不那样做的道理,而绝不马马虎虎、随风摆动。一旦弄清楚了,就一定不屈不挠地认真去做,绝不轻易回头。只问追求、坚持的真理是否是真理,至于这样做了,个人可能会遭到多大的磨难,或者个人可以捞到多少好处,交大人是很少考虑甚至在所不惜的。

1979年9月,胡国定(二排左七)参加《数学年刊》编委第一次会议留影

这种思维与精神可能与交大工科人才培养的训练有一定的关系。交大工科的特点在于对工程原理的传授比较透彻,使学生不仅知其然,而且深知其所以然。就以普通物理这门基础课来说,不是一般只念一年,而是足足念了两年,基础课搞得非常扎实。教材讲义用的都是美国“MIT”的,这恐怕连当时的清华都不一定做得这么好。等彻底弄清了基本原理,就决不满足于书本知识的简单应用,习惯上总要进一步结合实际努力进行创造性的探讨。历史上交大校友在各项重大工程中作出无数杰出的贡献,这显然不是偶然的。我个人从事数学研究,不满足于前人的结果,而总是要思考各种结果在全局性问题中的地位与作用,用心琢磨别人是怎么想出来的,还有就是推动问题进一步深化的症结又在哪里。我想,在科学工作中,这种锲而不舍、追求真理的习惯,与母校精神的熏陶是分不开的。

交大最值得骄傲的,不仅是同学们的业务扎实、技术精深,更在于强烈的爱国主义传统。在我看来,交大爱国民主运动有两个鲜明的特点。一是她的“慢热”。例如,每当国家发生了一件大事,首先揭竿而起的不一定是交大,她对外界复杂形势的发展总要先独立思考,弄清楚问题本质,再下决心怎么去做。一旦真动起来,就再不会轻易回头了。交大学生搞运动与搞业务一样,基础十分扎实。不管外界有多大的压力,打不垮,压不烂。1947年,以周盼吾、周寿昌为首的学生会领导班子以及曹炎等积极分子的队伍被镇压掉以后,新的班子与队伍一个接一个,像割韭菜一样一茬接一茬,愈割愈兴旺,以致当时的交大被誉为爱国学生运动巍然不动的“民主堡垒”。

解放战争时期交大学生运动领袖之一周寿昌、周盼吾

交大学运的特点还表现在学运积极分子的形象上。现在的青年人听说当时交大学生自己开火车去南京请愿,可能想象这些积极分子必然都是传奇式的人物。其实,他们在统治者眼中,固然个个都是凶猛的危险分子,但在群众看来,他们一点没有所谓英雄的样子。记忆犹新的是:周盼吾经常穿着一件不合身的旧大衣,纽扣都扣不大上;周寿昌穿的是一件补过几次的旧大褂,再配上一双破布鞋。他们讲起话来,从不声势夺人,而总是细细说理。曹炎经常挑着水桶跑来跑去,干这干那,更没有英雄的样子,应该说连大学生都不像,倒像一位朴素的农民或工人。周盼吾、周寿昌两位学生会主席,白天黑夜经常在学生会办公室分析形势,深入研究战略与策略,勇敢地走在斗争的最前面。交大学运领导班子成员,大多是成绩优秀的好学生。以周寿昌为例,他在教授眼中是交大历史上少见的好学生,功课门门第一,用英语可以流利地回答外国记者的提问。为了个人的出路,他完全可以轻易通过公费考试出国留学,但他毅然选择了为国为民的革命道路。

我在这提到周盼吾、周寿昌、曹炎三位战友,是因为在我心目中他们是交大精神的杰出代表。我于1947年从母校毕业后,在工作中自然也遇到过种种困难。每当自己在困难前萌发退意,某些私心抬头或者想偷点懒时,周盼吾、周寿昌、曹炎的形象就会自动浮现在我的脑海中,鞭策我永远牢记交大的精神——追求和坚持真理,决不轻易回头!

2003年7月26日,胡国定与母校采访人员合影(右起毛杏云、胡国定、朱积川)