初心 · 印迹

初心 · 印迹

罗沛霖:交大人在延安

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是学校实施“十四五”规划承前启后的关键一年。为庆祝中国共产党成立102周年,深入开展主题教育,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

罗沛霖(1913-2011),天津人,电子学与信息学家。1935年毕业于交通大学电机工程学院。历任第四机械工业部科学技术司副司长、电子工业部科学技术委员会副主任、信息产业部高级工程师。1980年当选为中国科学院学部委员(院士),1994年当选为中国工程院院士。2006年7月19日,罗沛霖在北京接受上海交大党史工作人员采访时,回顾了求学交大、奔赴延安和留学美国的人生经历,讲述了一批交大人在延安科技报国的故事。

选择交大,入学电机工程学院

我是天津南开中学毕业的,1931年考进交通大学,就读电机工程学院,1935年毕业。交大的电机学科在全国是很有名的。当年我考上好几所学校,清华大学也考上了,但那时清华还没有开设电机工程系,所以我选择了交大。我有位邻居陈永龄,是1931年交大土木工程学院毕业的。他是大地测量方面的专家,第一个为珠穆朗玛峰进行测高,现已过世好几年了。还有位南开中学校友李文采,他是民族资产阶级代表李烛尘的儿子。他在交大读书时参加地下党。1931年大学毕业,党组织派他去洪湖地区。后来那一地区遭到严重破坏,他远赴德国,获得工程博士学位。1939年回国抗战,和我们一起在重庆组织中国青年科学技术人员协会(简称“青科协”)。

大学时代的罗沛霖

我在中学时就读过英国的《大学物理》和美国NBS的《无线电工程》,还读了其他好多书,所以考交大时,入学考试成绩不错。物理得100分,至今还有同学说起,化学也有80来分,数学就不行了。南开中学数学老师很有名的,但他选的课本太浅了。当时各大学升学考试都是考大一程度的知识,很多中学教大代数,书很厚,内容很深。我们教的却很简单,入学考试的题目根本没学过。我回去和老师一说,他说:“啊,还考这种东西?”

入学交大后,教我们物理的是助教贾存鉴。裘维裕教授有两名助教:一位是贾存鉴,他用英文讲课,很能讲;另一位是赵富鑫,学问很好,但讲不出来。学工科的必须得学物理。交大要读两年物理,这很厉害,也有一定道理。因为机械工程、电机电信都来源于物理,工程本身自古就有,但工程成为一门学问则是从物理发展以后。当时我们的实验大纲、范本是周铭搞的,但我没见过周老师。

我记得,杜光祖讲课有声有色,善于讲述。教热机学的陈石英用普通话授课,理论联系实际,讲得挺好的。钟兆琳教交流电机,讲课不错。马就云教直流电机,有点自己的创造。钟兆琳找他国外的同学张藕舫来教电力门的无线电工程,他在校教书时间不长,选Terman的书作为教科书。张廷金选老的Morecroft,本子挺厚,但内容比较老,甚至陈旧过时。

当年,学校课程安排不错,比较均衡。有一点很重要,不管哪个系,都注重实践,培养学生的动手能力,金工、木工、翻砂、打铁,都要学,一共2年的课程,每星期3小时。譬如我钳工很不行,锉刀端不平,但至少我知道锉刀也得端平。这是一个很基本的概念。做学问,既要动脑,也要动手,两者都要。

1930年代交大学生锻铁实习

一年级时我住在新中院,没住多久,搬到新中院前面的“一层半”。后来唐山交大因为政治形势的关系,来到上海。我搬到上院住了一阵,又住过西宿舍,最后新宿舍落成,三四年级的时候住进新宿舍执信西斋。当时学校还有个南宿舍,在体育馆的南边,现在没有了。

奔赴延安,踏上革命之路

我求学交大时,电信方面大致都已懂了,电力是什么我不懂,所以三、四年级选了电力门。毕业时,我还想搞电信工作。恰巧王端骧哥哥有位同学吕焕祥在广西白崇禧第四集团军搞电信工作。白崇禧要搞无线电厂,派他来上海招人。他找到王端骧,当时王端骧在中国无线电公司工作,是那里唯一一位工程师。我同班同学姜长蕃进中国无线电公司工作,王端骧就问姜,有什么人可介绍,姜就介绍了我。王端骧也是天津南开中学校友,1930年交大毕业后有时还去学校,所以我在校读书时和他认识。他有位弟弟在南开和我是同班同学。当时南开有许多毕业生进交大读书。所以,王端骧又将我介绍给吕焕祥。当时人们都知道李宗仁、白崇禧在广西那边励精图治,所以我通过这样的关系慕名而去。

我在广西第四集团军无线电厂工作,也算部队系统。去后发现第四集团军也是和共产党作对的,虽说励精图治,但毕竟是反动部队,不想多呆。正好那时王端骧来南宁接头,为广西省造广播电台,我们见了面,我说想离开这里,他说那好啊,到中国无线电公司来吧。

王端骧交大毕业照

我离开广西后回到上海,在中国无线电公司工作。1937年卢沟桥事变后,我随厂迁至武汉。在武汉待了2个月,遇到交大1938届校友周建南、孙以悳(抗战中改名孙友余)、孙俊人和1937届校友杨锦山等。其中杨锦山和我熟悉,告诉我他们准备去延安。我想,别人能去,我怎么不能去呢?于是我辞了工作,先到西安,再到延安。周建南、孙以悳、孙俊人3人和我几乎同时到延安,可能比我早一些;杨锦山因患病,没有去成延安。后来我们在延安街上碰到了,孙以悳认出我来:你不是交大的吗?我说对啊。1938年,我们都被分配到中央军委三局工作。

中央军委三局又叫军委三部、总参三部,是管军队通讯的,负责人是王诤。王诤在黄埔军校学习通讯方面的知识,毕业以后到张辉瓒部队任台长。其后,王诤等13人被俘虏,朱德总司令亲自接见他们,希望他们留下来给我们工作。当时电台的发射机被战士砸烂了,就剩下上面的接收机还能用。王诤利用这接收机为红军立了功,因为老报务员懂这个,一听电台声音就可辨认出是某人在发报,某人在哪个部队,部队到哪个地方,这样就起到了侦察作用。后王诤成为军委三局局长,副局长是刘寅,刘寅原先在江西王诤的电台里是一名实习生。经过长征,就剩下他们两人。他俩是红军通讯方面的元老。

中央军委三局旧址(延安)

1939年,延安局势比较危急。河东有日本人,西面和南面有国民党马鸿逵和胡宗南的军队。宁夏的马鸿逵说要东上抗日,要经过延安,这实际上是想和共产党抢地盘。延安城门砌死一半,预备要打仗了。胡宗南也在南边集结部队。胡宗南部队里有交大1934届校友戴中溶,他不是共产党员,但是给共产党做事情。胡宗南机要秘书熊向晖是地下党员。军统告诉胡宗南:你的机要秘书是异己分子。胡宗南没法保护熊向晖,便将他送到美国学习以避祸。后来熊向晖从事外交工作。有次我带队去英国,戴中溶是我的副手,我们一起去看望了熊向晖。

由于延安受三面夹攻,没有办法,分成三路疏散。我们属于大后方,找条件掩护,我们几人到重庆,组织上要我们到了什么地方就写信给总参指挥部。我们哪敢写信,一写信国民党就把我们抓了呗。我们到重庆后,通过办事处告诉延安那边“我们到了”。当时我还见了董必武同志,向他作了汇报。之后,我担任多个无线电器件厂的工程师,并参与地下党组织的各项活动。在党的秘密领导下,和孙友余、周建南等创建了“青科协”,团结了百多位进步的青年科技人员。

1996年“青科协”同事再聚首(后排左二为杨锦山、左三为罗沛霖)

技术报国,交大人在延安

1937年我在武汉,后去了延安,1938年参加革命。1939年延安大疏散,我到了重庆。

当时在延安有一批交大人。一同从武汉到延安的有交大1938届的周建南、孙以悳、孙俊人,被分配到中央军委三局,在通讯学校工作。还有交大1936届的范元弼也去了延安,但他比我们早一些离开。

1997年,罗沛霖(左四)、孙俊人(左三)等重访延安

我们在延安碰到的交大毕业生还有好几个,如唐有祥、徐昌裕、梁景棻在机械制造部门工作。唐有祥弟弟唐有祺,后任教育部科技委员会主任,中科院院士,搞化学的,我和他熟悉,因为曾一起在美国留学;徐昌裕后来在航天工业部门工作;梁景棻后改名梁松雪,在山东大学工作。

还有钱保功,在延安改名为钱乐华,他是搞化学的,后来在科技系统工作,当选为中国科学院院士。

力伯皖,后改名力一,曾任高能物理研究所副所长。他和我是小学同学,前几年已去世。他是唐山交大的,来上海交大呆过一个暑假,后没回唐山交大,在北平工学院毕业后到广州电话局,1936年在广州我遇到过他。后参加抗战,是海南岛冯白驹的发言人。之后他又去延安,当时他一心搞政治,不谈自己的专业,但还是有人知道他是学电信专业的,将他调入中央军委三局,他调进时,我已经离开军委三局,所以我俩当时没见面。

陆亘一,是陆定一的弟弟,他比我早两年毕业于交大。毕业后进了军统,在杭州工作。国共二次合作时,陆定一好像来到南京,陆亘一和哥哥联系上,于是去了延安,比我早一些,也在通讯部门。军委三局有两位工程师,一位是我,一位是陆亘一。陆亘一读书很好,但动手不如我。我从十几岁就玩无线电。后来我在军委三局通信材料厂工作,陆亘一刚开始和我一起搞,后来离开到通讯学校当教员。他一直在部队通讯系统,曾搞雷达,“文化大革命”初期病逝。

当时交大每年向军统输送一名优秀的毕业生,去做技术工作,讲课教书。如我们同班的是徐璋本(1935届),比我早一级的是康宝煌(1934届),早两级的是陆亘一(1933届),再早的历史我就不清楚了;1936届是任朗,1937届是姓陈的一名学生,1938届是严忠铎。其中,任朗在电信界很有地位,后成为西南交大名教授。他很热心抗战,认为我们的工作对抗日很重要,可开展对敌工作。党的中央代表与任朗见了面,说:“你作为军统人员去延安,不太方便;但可以帮忙做些工作。”后来孙以悳告诉我,任朗为中共武汉办事处搞了个收音机。我们从延安出来以后,孙以悳又联系上任朗,还联系了与孙同班的严忠铎。任朗将军统系统各地电台提供给我们;严忠铎为我们买了电信方面需要的东西。任朗还做了件好事,同济有四位搞业余无线电的同学,刚读完预科,进入武汉的三极电信学校读书。这其实是个军统学校,但他们不知道。任朗知道这几位是爱国青年,便和他们谈话交底。他们明白后,半夜翻窗户逃跑出来,决定去延安。后来一人没去成,三人去成。这三人我都认识,其中一人是我同事。

当时的一批交大人在延安主要搞业务,是提供技术保障的一部分力量。除了交大人之外,中央军委三局负责人王诤本人对通讯很熟悉,也不断地学习,是这领域的专家。后任三机部副部长的段子俊是河南人,共青团员。党为培养人才,将他送到莫斯科学习电机,是李强的学生。李强原先也搞通讯,后来搞外贸了。李强在上海原从事土木工程,后转行搞电信工作,参与建设了共产党的第一个无线电台(连接上海到香港),又被送到莫斯科从事电信工作,对天线理论有过贡献。他是我国第一批中国科学院学部委员,当过广播总局局长、对外经济贸易部部长,俄文很好。此外还有几位同济人,如钱文极(原名钱景伊,就是前面提及的同济预科生之一)、王立(原名王叔皓,后任五机部副部长)、任有信(改名李萍)等。

2006年7月19日,罗沛霖与母校采访人员合影(左起:龚诞申、罗沛霖、范祖德)

留学美国,交大课程抵学时

1948年,在我从交大毕业离校13年后,赴美国加州理工学院直修博士,1950年回国,1952年获博士学位。

按照加州理工学院的规定,必须在学校注册27个月,我只有注册了22个月,那3个月是导师送给我的。导师看到我大学课程研修的都是美国课本,就说:好的,可算3个月。交大和加州理工学院的课程基本能衔接,就是数学补了高等微积分。

读博时,我数学选的是复变函数,那课程比较难,我还念得不错。老师出10道题,学生在3小时内能做出3题,便得100分。为什么出10道题呢?老师很不错,他说:做题多少有些运气,碰上的题目合适,一下子就做出来;碰上的问题不合适,怎么也做不出来。我出3道题,那就会冤枉学生;我出10道题,学生总能选择几道题去做。那次我做出了3道半,做到第3道题时怎么也做不下去,只做了一半,后又找了道题做出来了,所以一共做了3道半。老师给了我一个“A”,还夸了我一番。

美国加州理工学院威信很高,但排名很难得排上一次。什么原因呢?它就是不愿意扩大规模,至今在校学生只有2000人。我读书时,该校本科生是800人,现在还是只有800人。宿舍都定死了,刚好够住800人。研究生是1100人。该校出了很多位诺贝尔奖获得者,这在全美国是数得上的。

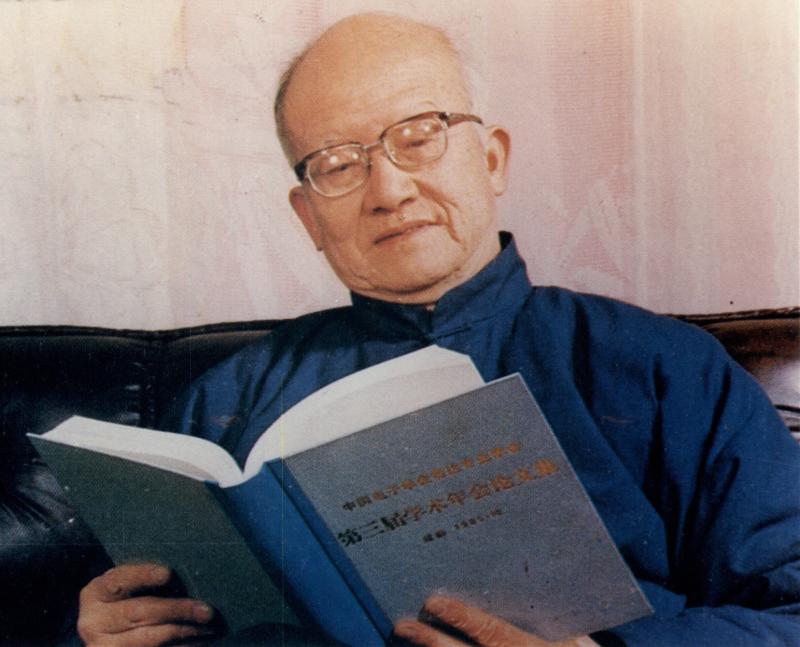

晚年罗沛霖

我写了篇文章用在中国科协年会上,现在讲创新,要自主创新。科学技术和经济都是全球化,老实说创新极不容易,还能重复创新吗?现在创新的都是什么东西?我说没那么容易,要说得客观。像电信方面,一个微处理器,还能不能再创新出一个来?光盘的存储,还能创新一个吗?还有光纤,这些是70年代电子电信方面三个重大创新,能不能重复创新呢?在创什么新呢?核心创新,配套东西不要行吗?还有精英创新。从历史上看,19世纪70年代之前,所有发明创造都在欧洲,如蒸汽机、发动机、汽车、火车等;这以后美国有了较多发明家,如贝尔、爱迪生、莱特兄弟等。无线电也是欧洲发明的。19、20世纪之交,电机学在美国创立,当年许多文章都是美国人写的;但电机不是他们发明的。后来美国慢慢地起来,并在生产上积累了很多的创新。现在有个错误的观点,半导体是从量子力学中来,这完全错误,是从实践中来的,但后来改进三极管倒是运用了量子力学,主要是材料。现在非得解决群众创新、普遍创新,很重要的是一定要有创新意识。美国人民的创新意识比欧洲人强,因为美国人从欧洲去时,没有创新是不能过日子的。美国家庭主妇连烧菜都要想今天和昨天有什么差异。中国人呢,习于保守,崇拜老夫子、崇拜前人、崇拜权威。中国人怎么解决“创新意识”这一问题,很不容易,这是社会的思想意识问题。创新很多是要动手来干的,动脑及实验室的事情只有1分,现场的事情10分都不止。

罗沛霖、杨敏如夫妇