初心 · 印迹

初心 · 印迹

俞宗瑞:黎明前的战斗

— 初心 · 印迹导语:百年初心历久弥坚,栉风沐雨笃定前行。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是学校实施“十四五”规划承前启后的关键一年。为庆祝中国共产党成立102周年,深入开展主题教育,弘扬伟大建党精神,从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量,感悟革命先辈和交大楷模的初心与使命,上海交通大学党委宣传部与档案文博管理中心联合设立“初心·印迹”栏目,陆续刊出交大百年党史工程党史人物口述采编的部分成果,以飨师生校友及广大社会人士。

俞宗瑞,1925年12月生,浙江定海人。1943年考入交通大学机械工程系。1945年加入中国共产党,任中共上海国立大学区委委员兼交大地下党总支书记、中共上海地下党徐汇龙华常熟分区委书记。中华人民共和国成立后,历任一机部科技情报研究所第一副所长、机械工业部教育局副局长等职。2011年7月15日,俞宗瑞在北京接受上海交大党史工作人员采访时,讲述了自己从同情革命到走向革命的转变,回忆了在党的领导下发展群众、上海解放前夕坚持斗争的革命经历。

走向革命

我小时候住在虹口,那里有很多日本人。抗日战争时期搬到法租界,又经常看到日本人的坦克在那来来去去。年龄虽小,我们对日本军国主义却是很憎恨的,抗日对于我们这代人来说,是一种天然的感情。但是,要怎么抗日怎么救国呢?我想要实业救国,当科学家、当工程师。所以,要认真学习,把书读好。小学啊,初中啊,都是这样想的,也是这样做的。

在高中的时候,我有个同班同学马大抗,后来我知道他是地下党员。马大抗对我来说是知己,他经常到我家里和我一起玩,给我看很多书。有邹韬奋的《萍踪寄语》《萍踪忆语》,鲁迅的《花边文学》《阿Q正传》《且介亭杂文》,艾思奇的《大众哲学》《思想方法和训练》,曹禺的《雷雨》,茅盾的《子夜》,苏联高尔基的《母亲》《在人间》,法捷耶夫的《毁灭》,斯诺的《西行漫记》,司徒昂的《长征》,爱狄密勒的《上海冒险家的乐园》,还有《读书生活》《世界知识》《海沫》等刊物。这些书刊是我以前从没有看到过的,看了感触很深,对我帮助很大,使我从自己的生活中走出来见世面、看世界,看到了帝国主义,看到了上海冒险家的乐园,也看到了红军长征、抗日战争,增加了很多革命的知识,懂得了一些革命的道理。那个时候白色恐怖很严重,我家在租界里,马大抗借给我的这些书都是秘密看的,不能随便放抽屉,白天要藏到屋顶上去。

高中一二年级,在马大抗的影响下,我慢慢接受革命知识,还做一些秘密工作。我当时不知道马大抗是地下党,他的社会知识很丰富,分析问题的能力也比我强,我很佩服他。曾经,我产生了某种想法:我做政治工作行不行啊?我觉得自己水平低、分析问题的能力不像马大抗那么强。并且,自己了解的东西要让别人接受很不容易,很多同学对党啊、红军啊并不了解,让他们认识到这些很不容易。所以,我就想,我到底能不能做政治思想工作?另一方面,我对几何难题很感兴趣,做得好,自然学科的考分很高。从个人作用、个人成就来考虑,还是做一个自然科学家或工程师更合适。所以,我感觉自己还是应该做一个同情革命的自然科学家或工程师,做革命者还不太适合。一开始是这样的,有这么一个过程。虽然已经懂得了一些革命道理,但还没有真正体会到革命的重要与迫切。当时,我的人生观、世界观还没转变。

后来,日本人发动太平洋战争。1941年,日本进到法租界,租界环境非常恶劣,我家里的经济也越来越困难了。我父亲本来在洋行里工作,这时失业了,就用我家里的客堂做小买卖。后来由于地方上的地痞流氓很多,买卖也做不成了。为了求学,我考取了“申报馆贷学金”并领得私人奖学金,课余还担任家庭教师,就这样一直坚持到大学。这期间,我的思想发生了变化。因为那时日本加速侵华,很多仁人志士在为国家流血牺牲,这时我还只想着做一个同情革命的人是不应该的,人家把生命都舍弃了!我下定决心,要干革命。

我跟着马大抗进行革命工作,但是,由于白色恐怖,工作比较难开展。我们利用同学们春游一块玩的机会做思想工作,但是特务也很警觉,所以也不能老是采取这种方式。1942年二三月间,马大抗就建议我们采取别的方式,到汪伪的保甲青年团做群众工作,把里面的群众争取过来。这个保甲青年团的秘书长是我们高中的英语老师,他经常在无线电台进行广播,宣传保甲青年团。马大抗要我打入进去,我下了很大的决心,想要打入进去。其实当时汪伪政权很残酷,有些革命者被抓进76号(现在的万航渡路435号)受到严刑拷打,甚至流血牺牲。但是,这时我没有考虑个人,对这些已经有心理准备了。这是一个转折点,我下定决心走革命道路,不怕牺牲了。我到那个老师家里去一看,写字台上面挂着一个希特勒的石膏像,台上放着一本书《我的奋斗》,这是我痛恨的法西斯分子啊,我却要与他搞好关系。他在学校举办英文演讲比赛,我就去参加,背了一个苏格拉底的演讲,得到第一名。他亲手送给我一个奖牌,认为我是他的得意门生。这样,关系就拉近了,也算很成功的。过了一段时间,马大抗告诉我,保甲青年团是个空架子,秘书长算是空头司令,里面没有什么活动,打进去也无法开展工作,还不如在学校班级里把学生们团结好。我觉得他的想法很有道理,当时并不知道这是上级组织的决定。

俞宗瑞与母校采访人员合影(左起:朱恺、俞宗瑞夫妇、漆姚敏)

加入共产党

我们还在高中的时候,马大抗说,毕业以后他考圣约翰大学,让我到交大,他知道我功课还行。1943年9月,我考进交通大学机械工程系,当时的校址是在爱麦虞限路(后改为绍兴路)的中华学艺社内。

到了交大,工作条件发生了很大变化。在高中时,开展工作是以马大抗为主的,有事可同他商量,得到他的指导。现在班级里只有我一个人,感到力量很单薄,责任很重。交大功课比较繁重,像物理课,老师一堂课讲下来,整理笔记就很费时间,还要做很多习题。校内没有操场,课外活动也难组织。交大同学在入校前,一般都是各中学成绩比较优秀的学生,他们读书用功,勤奋好学。除了少部分同学家庭比较富裕外,一般家境比较清寒,生活俭朴。他们关心个人的出路、个人的前途,很多人抱有“实业救国”“科学救国”的善良愿望。他们痛恨日本侵略者,寄希望于国民党军队和英美把日本人赶出去。他们对蒋介石和国民党抱有很大的幻想,对苏联、中国共产党、新四军、八路军很不了解。这种情景激发了我的责任感,觉得应该使他们觉醒过来,而且相信他们一定能够像我一样觉醒过来。只要我能像马大抗那样耐心地做启蒙工作,他们思想的转变、政治的进步是大有希望的。

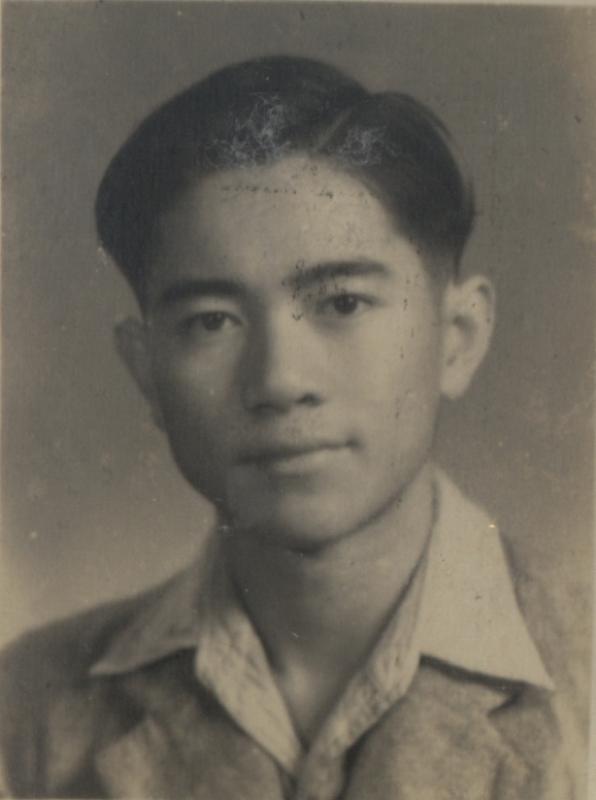

就读交通大学时期的俞宗瑞

在交大,如果读书成绩不好,在同学中说话是不会有威信的。于是,我觉得首先要把自己的功课搞好。我每天晚上把老师讲课的记录尽快整理好,而且书写得很整齐。同学有需要的,我热情地借给他们作参考,以此联系和团结周围同学。当时交大学生都是走读的,我利用放学回家路上的时间,找同路的、与我住得较近的同学结伴同行,边走边谈;有时请他们到我家来讨论功课,做习题;要考试了,我约他们一起复习功课;空闲时间里,大家还一块儿谈谈共同关心的国家大事。我深深地体会到,没有这个交好朋友的基础,要想政治上进一步有效启发引导同学是不可能的。在功课比较繁重的条件下,平时没有一点艰苦、自我牺牲的精神,要建立这个基础也是不可能的。

记得1945年初的一天,马大抗来找我,说他的叔叔在新四军工作,是共产党员,最近秘密到上海来,邀我一起参加共产党,问我有没有决心。这是多么令人兴奋的消息啊!我激动地对他说:“决心当然是有的,跟着共产党干革命,这是我早就确定了的。但像我这样政治理论水平低的人,怎能够有条件参加党呢?”他鼓励我说:“有坚定的决心,就是很重要的条件。”他叫我写篇个人自传,写清楚自己的思想转变过程,给党组织审查。从那天起,我每天在夜深人静的时候,认真地思索,如实地写我个人思想转变的过程,最后用米汤水誊写在练习簿上(这是秘密工作的规定,组织上审阅时,只要用棉花蘸碘酒在纸上一擦,字迹就很清楚地显示出来),前后大约写了两个多星期。之后,交给马大抗,由他转交给党组织。不久,大抗通知我,组织上已批准我为候补党员。再后来,有个姓张(张本)的大姐,到我家里来,带我做入党宣誓。到了那一天,我在张大姐来前十分钟做好准备,在亭子间里外、里弄里做记号,表示是安全的。张大姐来后,我很感动的。她讲了很多,讲到白色恐怖的严重、地下党组织的政策、秘密工作的纪律……宣誓,在我的印象里,没有红旗、毛主席像,这些都没有,但是,张大姐举起拳头宣誓,我也宣誓,她说一句,我说一句,这情景是很感人的,我都掉眼泪了。后来我才知道,当时张大姐是上海市学委书记,当时她亲自到我家来。

再后来,马大抗告诉我组织上决定要把我的关系转到交大地下党组织,并把交接关系的时间、地点、口令、记号告诉了我。1945年4月12日早晨,按照组织的安排,交大老吴同志接收了我的关系。我同老吴虽素不相识,但一接上组织关系,都抑制不住内心的兴奋,一见如故。我向他汇报了我所在班级工作开展的一些情况以及下一步的打算,得到了他的肯定。老吴讲了组织上对当前形势和白区工作方针的指示精神,“隐蔽精干,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”以及“勤学,勤业,广交朋友”等。他的话使我恍然大悟,原来前几年大抗讲的意见都是当时地下党组织的指示精神。

发展群众工作

我家住在上海法租界沿马路二层楼房的楼下,因为经济困难,把客堂、前厢房出租给别人开中药铺了,一家七口就挤在后厢房和亭子间里住。我经常在亭子间里学习和接待同学。记得1945年7月的一天下午,新建立的交大支部委员会第一次会议就在我家亭子间召开。在会上,张大姐宣布吴增亮同志为支部书记,沈讴同志为宣传委员,我这个刚满候补期的新党员担任了支部委员。当时交大地下党员有10余名。从此新建立的交大党支部就担负起整个交大学生运动的领导重任。

时任交大支部书记的吴增亮

交大地下党支部的会议一般都是在我家亭子间里开的。先后领导交大地下党支部的有张本、吴学谦、莫振球、陈一鸣等同志。记得有一次,张大姐来交大支部传达党的“七大”精神。那天她带来一本厚厚的线装书,在书的夹层里取出好几页薄纸,上面是毛泽东《论联合政府》的手抄稿,字迹像赤豆一般大小,写得端正清楚,排列整齐紧密。当时,我深感这手抄的几页纸是长期地下秘密工作环境下锻炼出来的杰作,也足以体现共产党人办事的认真精神。我是第一次见到这种手抄稿,它给我留下了极其深刻的印象。

遵照上海地下党组织的指示,交大地下党支部在有党员的班级里发动积极分子把同学组织起来,根据各自的具体情况,开展迎接抗战胜利的各种活动。当时,在没有党员的班级开展工作很困难。我所在的机械系,1946届(比我高一年级)有一个党员;1947届(我所在的年级)同学较多,也只有我一个党员;1948届同学更多,但党的力量是空白。经支部研究同意,我所在的班级里,在近两年发现和培养积极分子工作的基础上,先后发展丁仰炎、陶尧两同志入党,并把本班级的工作以他俩为主去开展。发展他俩时我入党也不久,入党前我与他们已经很亲密了。当时组织告诉我候补期是三个月,候补期一满我就发展了他们两个,发展得很快。张本看了他们的入党申请报告,觉得很好。她很肯定我的工作,同我讲了一句话,“地下党员做久了,都是小手小脚不敢发展。你一下就发展了两个!”当时白色恐怖,党的工作“小手小脚”,现在看来,也不是说要大刀阔斧,而是要实事求是,抓紧时间发展新的党员。我的工作还是有效果的,组织上对我也是肯定的,后来我也发展了很多人入党。同时,我千方百计去开辟低一级即1948届的工作。经过一段时期与该班级同学的广泛接触,发现一个叫朱宏康的同学比较进步,组织对他的社会关系调查清楚后,便确定他为发展对象。再经过一段时间的培养、教育,条件成熟后,便发展他入了党。这样,除1945届即将毕业离校外,其余三个年级都有了地下党员。根据支部的意见,每个党员都把周围的积极分子组织起来,着重讨论当前的形势,加强联系,增进友谊,为迎接抗战胜利做好思想上和组织上的准备。

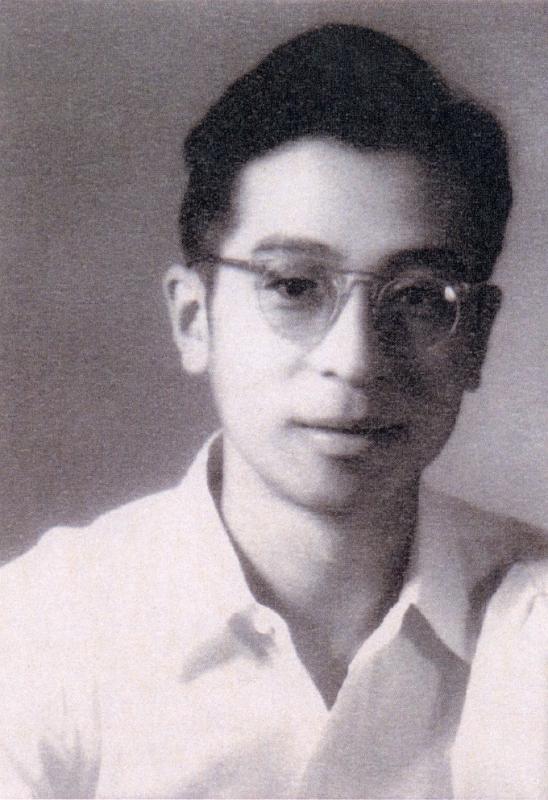

大学时期的丁仰炎

我进交大的时候是1943年,毕业是1947年,跨越抗战前后两个阶段。抗战期间,在交大做党的工作还是很隐蔽的,在白色恐怖下工作,有隐蔽的要求。抗战胜利以后呢,就要放手发动群众。我们不是长期隐蔽、埋伏么?现在要放手发动群众,怎么来放手发动?感觉这个问题很难解决。我过去都一个一个很认真细致地做思想工作,现在革命高潮到了,抗暴啊、学潮啊越来越多,要放手发动群众了,怎么办?不过,我们过去埋头苦干发展群众,这倒也积累了经验,我们体会到,放手发动群众就要抓住群众切身的利益、迫切的要求,这样才能把他们组织起来、发动起来。比如反甄审,这就是群众的切身利益,在交大念书念到最后,好多汪伪汉奸摇身一变成了“曲线救国”,学生倒成了“伪学生”!组织上告诉我们“人民无伪、学生无伪”,我们把广大同学发动起来参加游行,这是抗战胜利后的第一次斗争,这一次就是抓住了群众切身的利益、迫切的要求。组织斗争不要只有积极分子,组织斗争的方式要是中间群众能够接受的方式、要是他们能接受的程度,这些很重要,是我们发动群众的经验。

黎明前的战斗

1948年5月下旬,特务学生先后逮捕了四位交大毕业同学。虽然他们的组织关系都已不在交大,但其中有我在1945年介绍入党的同志。根据地下党秘密工作的原则,与被捕的四位同学有关联的交大地下党员必须立即隐蔽起来。组织上通知我不准回家,不准住在学校助教宿舍,不准去学校。当时我是交大机械系助教,协助沈三多教授,负责批阅同学们的作业习题。在地下党内,我是国立大学区委委员,主要负责领导交大地下党总支。这一变故给我的生活和工作带来很大的困难。

交通大学1948年度教员名册(右六列为俞宗瑞)

开始一两周,我到处“打游击”,轮流到有条件的地下党员家里去住。后来基本上固定住在1949届机械系地下党员洪遵珩家里,我是他机械设计课的助教。同学们的制图作业由班长收集起来通过洪遵珩交给我,我批阅后,通过洪遵珩交给班长发还给同学。班长也是地下党员,我的行动他们替我保密。我隐蔽起来不去学校,但仍能继续履行我的助教职责。在洪遵珩家,我的身份是洪遵珩的义务家庭教师。洪遵珩一家五口住在一、二楼,三楼是阁楼,空着堆放东西。我就住在这阁楼上,夏天热闷,但很安静。洪家父母对我很好,经常要留我吃饭,但我以各种理由推辞,以免增加他们的麻烦。一般情况下,我买块山东大饼和一包花生米,这是最经济实惠的办法。有时在店铺里吃碗牛肉汤阳春面,连汤喝光,滋味很美,但往往吃不饱。我隐蔽在洪遵珩家阁楼里,对万一敌人来搜捕,如何从三楼的窗户跳到屋顶上,如何避开敌人,都作好了具体的准备。外出去参加地下党会议时,我一路上都会注意身后有没有可疑的人盯梢,往往走一段路向身后看一下,或者走一段路故意停下来看一下商店的橱窗,顺便扫一下身后的情况。由于长期如此走路,养成了习惯,中华人民共和国成立后好几年还改不过来。

大学时期的洪遵珩

在这间阁楼里,我根据国立大学区委的分工,收集诸如《经济周刊》《四大家族》等资料,花了一个多月的时间,编写了以反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义为内容、一万多字的党员教材。草稿完成后,交大党总支把它刻成蜡纸,油印出来,并给我一份。这份油印教材,我妥善地保存了下来。国立大学区委还在这一间小小的阁楼,开过许多次会议。我感到,能坚守在教育我、锻炼我的交大革命岗位上,为生我、养我的上海市的最后解放而贡献自己的力量,即使是牺牲自己的生命,也是值得的。后来,洪家要利用三楼的阁楼了,我离开洪家,又开始了“游击”生活。

1949年2月,上海地下党为了迎接上海解放,重新按地区组织区委,国立大学区委撤消了。我担任徐汇龙华常熟分区委书记,重点联系交大总支。那时,组织上告诉我,被逮捕的四位交大毕业同学已交保释放,但仍要我坚持隐蔽的方针,不要住在家里和助教宿舍里,白天可以从交大旁门进出,但要提高警惕。

临近上海解放的一个多月,是上海最黑暗、最艰苦的时期。国民党京沪杭警备总司令汤恩伯发布了杀气腾腾的“十杀令”“连坐法”,经常查户口,突然封锁马路,抄身搜捕,国民党特务头子毛森手下的特务到处捕人杀人,法西斯恐怖笼罩全市。我们在恶劣的形势下,把革命斗争坚持了下来。交大党总支发动广大学生,团结教授会、广大教职工和校友,开展应变护校工作,粉碎了国民党反动派企图把交大搬迁到台湾去的阴谋;积极发展党组织,并以党员为核心,建立秘密的党的外围组织“新民主主义青年联合会”,上海解放前夕交大“新青联”会员有400多人,地下党员有180多人;主动停止进步社团的公开活动,把工作重点转移到班级,做更广泛、更深入的团结教育工作;学生自治会的理事改为以班集体为代表,理事由班级推选,并经常调换,这样既可使更多同学参加学生自治会工作,又能使骨干更加隐蔽,起到保护作用;为了迎接解放,我们还策划组建“护校总部”,以“新青联”会员为骨干,轮流参加夜间巡逻。由于有了这样的思想准备和组织准备,“四二六”大逮捕时,护校人员及时向全校报警,打乱了国民党大搜捕的计划,大大减轻了革命的损失。

4月26日清晨,我骑自行车去交大,只见反动军警包围了交大校园。我立即去找吴增亮同志,他当时领导徐家汇学校分区委,我们又去找交大总支书记庄绪良了解情况,商讨具体对策。我们认为,同垂死的敌人去硬拼是不足取的,交大地下党应该继续发挥多年积蓄起来的革命力量,坚持团结广大群众,在迎接上海解放的最后斗争中发挥堡垒作用。于是,我们决定把主要力量转移到校外去,尽快在校外建立党内的组织联系制度,把散布在上海市区的广大同学团结在交大地下党组织和“新青联”的周围,发动被捕同学家长营救被捕同学,利用校方合法地位保护学校的图书、设备和仪器。在不到两个星期的时间内,交大总支认真地、创造性地贯彻落实了这些决定。最令人感动的是,不少同学挺身而出,主动做家长工作,把比较暴露的学生骨干隐蔽在自己家中。

上海解放前夕,交大地下党员参与留守工作、保护校产时所佩戴的臂章

5月26日清晨,我骑自行车去交大总支联络点。经过拉斐德路(现复兴路),一路上看到众多的士兵,很有秩序很有纪律地躺在人行道上睡觉。“啊!这不是我们人民解放军么?我们的队伍来了!上海解放了!”由于解放军进展神速,学校得以完整保存。那天上午,根据徐家汇区人民保安队的指令,交大总支领导的人民保安队、宣传队迅速整队上街,配合解放军进行维持社会治安等工作。交大校门口,穿着草绿色军装的解放军战士和佩戴着人民保安队臂章的交大同学并肩站岗。同学们接到通知后,陆续返回学校。两年来转移到解放区去的一部分交大同学,这时穿着军装回来了。5月27日,上海全部解放。“四二六”大逮捕中被抓的同学也一批批回校了,他们有的是在解放军将要到达、敌人已下枪决令而来不及执行的情况下,从关押处逃出来的!

2016年4月,俞宗瑞夫妇回母校参加120周年校庆活动(左为1950届李郁芬学长)

结语

《机械工程手册》(俞宗瑞任编委)、《电机工程手册》(俞宗瑞任总编辑)获全国优秀科技图书一等奖

从抗日战争后期到解放战争时期,整整有六年的时间,我都在交大。是交大给我以机械工程的基本知识,是交大这个斗争岗位给我以教育和锻炼。不论是在历次学生运动的高潮时刻,还是在敌人进行镇压、大逮捕,白色恐怖笼罩着交大的日日夜夜,我都是与交大、与交大师生战斗在一起的。这六年不平凡的教学生活和共同斗争的经历,使我与交大、与交大师生建立起深厚的感情。这种感情已经不是一般的情谊,而是同整个交大的斗争、同伟大的人民解放事业紧密联系在一起的。

诚然,时代不同了,过去是战争和革命的年代,现在是改革开放、和平发展的时代,时代赋予我们的任务也不同了。但是,我们要像前辈一样,永远把握住时代的脉搏,认清时代所赋予的历史使命,要和全国人民同呼吸共命运,要以人民的利益作为自己行动的准则,要有为振兴中华而献身的精神,这一点是相同的。